發展沿革

冷戰結束以後,美海軍的海上戰略進行了重大調整,

設計特點

基本設計

P-3機體為正常式布局,懸臂式下單翼,傳統鋁合金結構,

航電武裝

P-3C的主要機載電子設備功能強大,有AN/APS-115機載搜尋雷達、

型號改進

P-3A

初期生產版,只搭載了基本的任務設備,共生產157架,

P-3B

P-3第二種主要的改進型號,將P-3A的艾利遜T56-A-14渦槳發動機換裝為T56-A10W,

P-3C

P-3最主要的改型,在P-3B的基礎上加裝A-NEW

P-3D

P-3的特種用途改型機,在P-3C的基礎上改進;

EP-3

EP-3“牡羊座”(Aries)是P-3的電子戰/信號情報收集改型,

基本數據

| 基本規格(以P-3C為標準) | |

|---|---|

| 機長 | 35.6米 |

| 翼展 | 30.4米 |

| 機高 | 11.8米 |

| 翼面積 | 120.8平方米 |

| 空重 | 35000千克 |

| 最大起飛重量 | 64400千克 |

| 正常起飛重量 | 61400千克 |

| 動力 | 4×艾里遜T56 -A-14 渦輪螺鏇槳/4600馬力台 |

| 台螺鏇槳直徑 | 4.11米 |

| 有效載荷 | 26400千克 |

| 飛行性能 | |

|---|---|

| 最高航速 | 750公里/小時 |

| 巡航航速 | 610公里/小時 |

| 一般航程 | 4400公里 |

| 轉場航程 | 8944公里 |

| 作戰半徑 | 2490公里 |

| 自持力 | 16小時 |

| 實用升限 | 8625米 |

| 爬升率 | 16米/秒 |

| 翼負荷 | 530千克/平方米 |

| 推重比 | 0.136馬力/磅 |

外銷國家

- 阿根廷:6架P-3B服役於阿根廷海軍航空兵;

- 澳大利亞:18架AP-3C、1架P-3C服役於澳大利亞皇家空軍;

- 巴西:12架P-3AM服役於巴西空軍;

- 智利:4架P-3A服役於智利海軍;

- 加拿大:18架CP-140“極光”(P-3C的加拿大版本)、3架CP-140A服役於加拿大皇家海軍;

- 德國:8架P-3C服役於德國海軍;

- 希臘:6架P-3B服役於希臘海軍;

- 伊朗:5架P-3F服役於伊朗空軍;

- 日本:93架P-3C、5架EP-3、5架OP-3C、1架UP-3C,3架UP-3D服役於日本海上自衛隊,其中大部分為洛克希德·馬丁授權川崎重工業生產;

- 荷蘭:8架P-3C服役於荷蘭皇家海軍;

- 紐西蘭:6架P-3K2(P-3B外銷升級版)服役於紐西蘭皇家海軍;

- 挪威:4架P-3C、2架P-3N(P-3B的挪威升級版)服役於挪威皇家海軍;

- 巴基斯坦:4架P-3C服役於巴基斯坦海軍航空兵;

- 葡萄牙:6架P-3BS服役於葡萄牙空軍,後被5架P-3C取代;

- 韓國:8架P-3C、8架P-3CKS(大韓航空升級版P-3C)服役於韓國海軍;

- 西班牙:2架P-3A,4架P-3M(P-3B的西班牙升級版)服役於西班牙空軍;

- 中國:3架P-3AS、2架EP-3B服役於中國台灣省空軍,2010年開始被12架P-3C取代;

- 泰國:2架P-3T(P-3B的泰國版本)服役於泰國皇家海軍;

服役事件

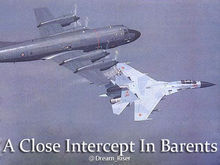

巴倫支海上手術刀

1987年9月13日,挪威空軍的P-3B的602號機,

中美南海撞機事件

2001年4月1日,美國EP-3偵察機