馬克思的相對過剩人口理論

馬克思的相對過剩人口理論概述

馬克思的相對過剩人口理論

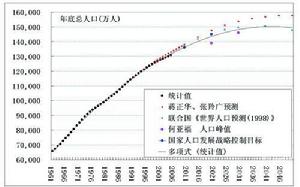

馬克思的相對過剩人口理論不僅如此,馬克思還指出了就業工人人數的減少比可變資本的減少還要快的事實。“相對過剩人口的生產或工人的游離,比生產過程隨著積累的增進本身而加速的技術變革,比與此相適應的資本可變部分比不變部分的相對減少,更為迅速。”隨著社會經濟的發展,積累的增進,資本有機構成提高的速度要快於社會總資本的增長速度,因此,失業問題也就成為資本主義社會的一種常態。“在正常的積累進程中形成的追加資本主義是充當利用新發明和新發現的手段,但是,隨著時間的推移,舊資本總有一天也要從頭到尾地更新,要脫皮,並且同樣會以技術上更加完善的形成在生產出來,在這種形式下,用較少量的勞動就足以推動較多量的機器和原料。”“可見,一方面,在積累進程中形成的追加資本,同它自己的量比較起來,會越來越少地吸引工人,另一方面,周期地按新的構成再生產出來的舊資本,會越來越多的排斥它以前所僱傭的工人。”

基本內容

馬克思的相對過剩人口理論

馬克思的相對過剩人口理論2.生產資料和產品分屬於不同的所有者是形成相對過剩人口的決定性條件。生產資料和產品分屬於不同的所有者,決定了不同生產資料和不同產品的所有者都有各自獨立的經濟利益。這種利益的實現必須通過市場交換來完成。不同的所有者在交換商品時是通過對等原則,即以商品的價值為基礎實行等價交換的原則進行的。所以,在經濟利益的驅動下.企業的所有者和經營者必然想方設法加快技術改造、提高產品的技術含量、最佳化資源配置、降低成本。在這種狀況下,企業就會減少對勞動力的需求,出現排擠就業人口的現象。對企業來說,只要企業能夠把就業人員減少到不引發經濟效益下降的最低限度,即勞動力的邊際成本等於邊際收益,就是企業的帕累托狀態。從巨觀的角度看,表現為社會總資本對勞動力的需求下降,即使在勞動力供給不增加的情況下,也會出現勞動力供給過剩。

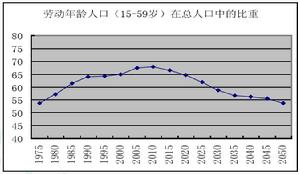

3.資本有機構成的不斷提高是形成相對過剩人口的必要條件。馬克思認為,隨著資本積累的進行,在社會再生產中生產者總會不斷地改進生產技術、採用較先進的機器設備,來提高勞動生產率,降低商品的個別價值,以增加競爭優勢和獲得超額利潤。生產技術的進步和先進機器的採用,使得資本有機構成有不斷提高的趨勢。資本有機構成不斷提高表明,在社會總資本中,不變資本所占比重日益增加,可變資本所占比重日益減少。當可變資本在社會總資本中所占比重日益減少時,資本對勞動力的需求就會減少。而勞動力的供給卻隨著資本積累的進行日益絕對地增加。

4.市場經濟是相對過剩人口存在所依託的經濟形式。商品經濟是市場經濟的基礎,市場經濟是高度發達的商品經濟,市場經濟是以市場為基礎進行社會資源配置的經濟運行方式。

在市場經濟中,商品生產者和經營者具有自己獨立的經濟利益,為實現自身利益的最大化,一方面,在價值規律和競爭規律的作用下,生產者有不斷進行技術革新的動力和壓力。通過技術的不斷創新,提升競爭優勢,增加市場份額,獲得更多利潤。所以,市場經濟中技術有不斷進步的趨勢。

另一方面,由於市場經濟是效益經濟,在價格機制的作用下,企業為實現利潤最大化會不斷降低成本。降低成本,既可以通過降低物質耗費的途徑來實現,也可以通過人員的合理配置來達到。這樣,企業在追求微觀資源配置最佳化的過程中,必然出現排擠人員的現象。此外,在市場經濟條件下,勞動力作為一種社會資源,在市場配置過程中出現供求不平衡,是一種正常的市場現象。當勞動力供求在總量(或結構)上出現不平衡時,在市場中就會表現出勞動力的相對過剩或不足。

存在形式

馬克思的相對過剩人口理論

馬克思的相對過剩人口理論所謂“補償理論”是指一些資產階級經濟學家斷言,所有排擠工人的機器,總是同時地而且必然地游離出相應的資本,去如數僱傭這些被排擠的工人。針對這一觀點,馬克思作了批駁:

第一,如果減少僱傭工人的可變資本正好用於投資機器更新,則資本並沒有游離出來,而只是可變資本轉化為不變資本,即使這部分可變資本用於購買機器後還有剩餘,也不能完全使被排擠的工人就業。再假使生產新機器的工廠會增僱工人,同樣,由於還需要購買原料,資本家要獲利,這部分增加的資本也不能如數地僱傭被排擠的工人;

第二,如果減少的可變資本並沒有用於機器投資,而是真正游離到社會上,同樣存在的問題是這部分資本能否完全僱傭所有被排擠的工人。另外,從生活資料的角度考慮,馬克思認為,減少了可變資本,會使對生活資料的需求下降,從而導致其價格下降,如果這種狀況持續較長時間且範圍較廣,生產生活資料的僱傭工人會被解僱。結果,“機器不僅在採用它的生產部門,而且還在沒有採用它的生產部門把工人拋向街頭。”

所以,只有迅速追加投資,才能僱傭一些被機器排擠的工人,而要想使所有的工人全部就業,則追加投資的數量就要達到相當大的規模。

分工就業

馬克思的相對過剩人口理論

馬克思的相對過剩人口理論理論作用

馬克思的相對過剩人口理論

馬克思的相對過剩人口理論第一,生產的發展是不平衡的,在某個時期,由於各種原因會導致某些部門生產規模的突然擴張,需要吸收大批勞動力,而這些突然需要的大批量勞動力,就要由過剩人口提供出來。如果沒有過剩人口的存在,這些部門的生產要得到突然擴張是不可能的。

第二,生產的發展是周期性的,經濟危機時,過剩人口增加,經濟保持繁榮時,生產的擴大則需要吸收大量勞動力。如果沒有過剩人口存在,生產的擴大則是不可能的。“這種周期性一經固定下來,那么,就連政治經濟學也會把相對的即超過資本增殖的平均需要的過剩人口的生產,看作是現代工業的生活條件。”

第三,相對過剩人口存在形成的巨大就業壓力,有助於提高勞動者素質和勞動積極性,降低勞動成本。在相對過剩人口存在的條件下,“決定工資的一般變動是工人階級分為現役軍和後備軍的比例的變動,是過剩人口相對量的增減。”在有機構成不斷提高的情況下,通過形成一支龐大的產業後備軍來降低工資,使工資變動更加符合資本增殖的要求。同時,相對過剩人口的存在是強化勞動紀律,提高勞動積極性和勞動者素質的重要手段。