簡介

1820年11月14日,蒲安臣出生在美國紐約州的新柏林。1823年隨父母移居俄亥俄州,10年後再移居密西根州。從1838年到1841年他在密西根大學的一個分校學習。1846年從哈佛大學法學院畢業後,他在波士頓擔任律師,並開始投身政治。1848年,他為美國自由土地黨(UnitedStatesFreeSoilParty,存在於1848年-1852年)所作的演講使他贏得了廣泛的聲譽。1853年,他成為麻薩諸塞州的參議員。那時他加入了一無所知運動(Know-Nothingmovement)。

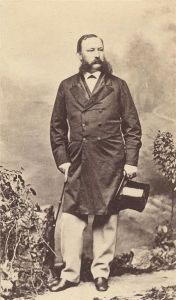

蒲安臣

蒲安臣當時,美國全國對奴隸制度產生激烈的爭議。蒲安臣是一位堅定的廢奴主義者。1856年6月2日發表著名演說《麻薩諸塞州的抗辯》,為美國解放黑奴運動的重要文獻。1854年,一群反對黑人奴隸制的人建立了一個新的政黨,這就是今天的美國共和黨,蒲安臣正是美國共和黨的創始人之一,由於他的幫助,該黨在麻薩諸塞州成立。1855年,他進入美國國會,當了6年的國會眾議員(1855年-1861年)。在1860年總統大選中,他全力協助林肯競選。林肯就任總統後,於1861年春任命蒲安臣為美國駐奧地利公使。但奧地利政府以蒲安臣曾經發表過支持當時在奧地利統治下的匈牙利革命的演說為名,宣布不歡迎其人。此時他已在赴奧途中,到達巴黎後才得此訊息,一時進退兩難。這時,恰逢中國允許列強派使駐京,林肯於是改派蒲安臣為駐華公使。1862年7月,蒲安臣作為清政府接納的首批外國公使之一入駐北京。

蒲安臣作為駐華公使期間,提出了很多“合作政策”,使清政府更有好感。離任時又被清政府委任為:中國政府辦理中外交涉事務大臣,帶領中國使團出訪歐美各國,取得了極大的成功。

1870年2月23日病死在出使俄國的任上。

使團所取得的外交成就

使團的建立

蒲安臣駐華期間,美國的對華政策主要還是追隨英、法等國從中漁利,與中國未有嚴重衝突。尤其是美國在1862年提出的對華“合作政策”,使清政府更有好感。“合作政策”的主要內容是在中國的一切重大問題上,美國要與英法等國協商合作,贊助中國政府在維持秩序方面的努力,在條約口岸內既不要求也不占用租界,不用任何方式干涉中國政府對於它自己的人民的管轄,不威脅中國的領土完整。在具體執行過程中,蒲安臣不僅與英、法等國“協商合作”,也與清政府“協商合作”,在中美一些具體問題處理上注意與清政府溝通,因此奕等人對他印象甚佳。所以,在歡送蒲安臣卸任的宴會上,聽到他表示今後中國如與各國有“不平之事”,自己願為中國出力、如同中國所派使節這番客套話時,奕等人卻靈機一動,認為如真能請他為中國外交使臣,既可達到遣使出洋的實效,又能避免“天朝”往外遣使的體制問題和中外禮儀的糾葛,因為他畢竟是“洋人”不是“天朝”的臣民。

蒲安臣和他的外交使團

蒲安臣和他的外交使團在取得蒲安臣的同意和赫德等人的支持之後,奕正式向朝廷上奏“請派蒲安臣權充辦理中外交涉事務使臣”。奏摺首先闡明了中國派使的重要性,然後讚揚蒲安臣“其人處事和平,能知中外大體。從前英人李泰國所為,種種不合,蒲安臣曾經協助中國,悉力屏逐。造後迴轉西洋一次,遇有中國不便之事,極肯排難解紛”。並且說明,由於中外禮儀不同,“用中國人為使臣,誠不免為難,用外國人為使臣,則概不為難”。朝廷也認為這是一個既不失中國體統又解決實際問題的兩全其美的辦法,所以立即批覆同意。外國使臣謹見中國皇帝不行跪拜之禮,清政府認為有損國體國格,而任命外國人為本國外交使團領導,清政府反不認為有損國體國格。如此愚頑,確令人啼笑皆非。

清廷決定委派蒲安臣作為中國政府辦理中外交涉事務大臣率使團出訪,但又擔心英、法兩國有疑慮,於是決定加派一名英國駐華使館官員為“左協理”,一名在中國海關任職的法國人為“右協理”。同時,又派記名海關道志剛和禮部郎中孫家谷二人同蒲安臣一同出使,亦任“辦理中外交涉事務大臣”。使團隨行人員有三十多人,其中有一些是同文館學習外語的學生,充任翻譯。中國近代史上第一個外交使團就這樣組成。

蒲安臣畢竟是外國人,所以清政府還是對其許可權作了某些規定。總理衙門曾就限制蒲安臣許可權向皇帝報告說: 凡於中國有損之事,令其力為爭阻;凡於中國有益之事,令其不遂應允,必須知會臣衙門覆準,方能照行。在彼無可擅之權,在我有可收之益。倘若不能見效,即令辭歸。

使團出發前,又給蒲安臣八條訓令,要求他前往各國,所辦之事,所到之處,都應與中國使臣“和衷商酌”,大小事件都要“逐細告知”;遇到重大事情,必須與中國使臣一起“咨明中國總理衙門候議,再定準否”。同時還要求蒲安臣有培養、訓練中國隨行人員的責任,使其能“歷練一切”。

不過,清政府最擔心的仍是“禮儀”問題,所以對“禮儀”問題的指示最為詳細。清政府要求中國使團不必見外國元首,“或偶而相遇,亦望貴大臣轉達,彼此概免行禮。候將來彼此議定,再行照辦”。每到一國,國書並不直接交給該國元首,而是“由該處執政大員代遞”,並且要說明將來有約之國給中國皇帝的國書“亦照此而行,庶乎禮節不致參差”。“如有欲照泰西禮優待者,貴大臣不能固卻”,但必須“向各國預為言明,此系泰西之禮,與中國體制不同,因中國無論何時,國體總不應改,不必援照辦理,不得不預為聲明”。

中國自命為“天下之中”的“天朝”,從無“國旗”之說。但外交使團出訪則不能沒有國旗,所以蒲安臣在出使期間設計了中國有史以來第一面國旗,即黃地藍鑲邊,中繪一龍,長三尺,寬兩尺。作為中國象徵的黃龍旗飄揚在歐美各國,標誌著中國第一次以主權國家面目出現在國際社會之中。在與國際規則接軌的方向上,中國又跨近一步。

訪美:簽訂中國近代第一個平等條約

使團的第一站是蒲安臣的祖國美國。在舊金山,蒲安臣發揮了他演說家的特長,向聽眾們宣稱:他的出使,意味著中國已經走上了和平與進步的道路,希望這個偉大民族向西方文明光輝的旗幟伸出雙手的日子不遠了,這個時機已經降臨,這樣的日子已經來到。

在紐約,蒲安臣繼續鼓舞道:中國已經“睜開它的眼睛了。……他願意和你們通商,向你們購買貨物,賣東西給你們。”並且激勵美國的傳教士們:“在中國每座山頭上和每個山谷中豎立起光輝的十字架!”

報刊報導

報刊報導上述言論,無疑代表著蒲安臣對此次出使成果的個人期望。但他同樣沒有忘記清廷所交付的使命:“我希望中國的自治能夠得到保持,我期望他的獨立能夠得到保證,我期望他能夠得到平等的待遇,從而使他能夠得到與所有國家同等的權利。”

《蒲安臣條約》是使團在美國所取得的最重要的外交成果。這是近代以來中國與西方國家所簽訂的第一個平等條約。美國在條約中保證不干涉清廷內政,還涉及保護華僑、自由移民、宗教信仰自由等條款。尤為重要的是,美國政府在條約簽訂之後,隨即外交知悉歐美各國,表示美國將不承認任何干涉中國內政的意圖和態度,並要求美國駐歐洲的各國公使協助蒲安臣使團順利完成此次出訪。

訪英:迫使英政府公開承認武力威脅中國政府欠妥

使團於1868年9月抵達倫敦。因為此前與美國簽訂條約中的“不干涉中國內政”條款有直接針對英國的意思,英國朝野對待使團十分冷淡,媒體也對使團大多抱有敵意。直到10月,使團才得以禮節性地拜會了外相斯坦利;11月,才在一種冷淡的氣氛中獲得了維多利亞女王的接見。

恰於此時,中國國內因天主教育嬰堂連續死去40多名嬰兒而導致了數萬滿懷疑忌的民眾火燒教堂、毆打傳教士的“揚州教案”。英國駐上海領事麥華陀趁機調遣軍艦開赴南京,威脅兩江總督曾國藩。清廷與之交涉數月未果,遂令蒲安臣使團借訪問英國之機直接與英國政府交涉。

依賴蒲安臣等人對西方外交遊戲規則的熟悉,交涉得以成功,雙方協定:此後發生同類事件的處理辦法必須循約而行,“不得擅調兵船與地方官爭執”,並迫使英國外交部發表官方聲明,公開承認擅自調兵威脅中國地方官員行為欠妥,表示尊重中國的主權和司法權。但英國仍然表示對使用武力“以便保護生命財產受到迫切的危害”持保留態度。

聲明發表後不久,又發生英駐中國台灣淡水領事吉必勛擅調兵船,向台灣地方官勒索白銀的事件。清廷依據協定,照會英國政府。英國政府遂令吉必勛繳回所索銀兩,並向淡水中方官員賠禮道歉,隨後並將吉必勛革職。

訪德:俾斯麥認可中國需要一個強大的中央政府

1869年11月,使團抵達柏林。按照蒲安臣夫人的說法,使團在普魯士受到了“最正式、最壯觀的接待”。

1870年1月,蒲安臣與普魯士鐵腕首相俾斯麥舉行了正式會晤。會晤的結果,是俾斯麥表態:中國需要一個強大的中央政府,使團得到了英美等國的廣泛支持,而德國需要與這些國家保持良好關係。俾斯麥說:“疆域遼闊、人口眾多的(中華)帝國需要一個得到尊重、具有權威和力量的中央政府。”

這既是對清廷統治合法性的認可,也是對中國主權國家地位的承認。

訪俄:蒲安臣勞累成疾驟然去世

1870年2月,使團抵達俄國首都聖彼得堡。半個月後,得到沙皇亞歷山大二世的接見。俄國此時與中國在西北和黑龍江流域關係十分緊張,沙皇在會見中故意與蒲安臣大談無關痛癢的美俄關係,而對中俄關係刻意避而不談,令蒲安臣感覺交流十分艱難。2月18日,蒲安臣突然病倒,多方診治均不見好轉。

隨行的中國官員志剛記載了蒲病重後的工作狀況:

“病勢日加,猶日閱新聞紙,以俄國之事為憂。蓋蒲使長於海面商政,而至俄國,則與中國毗連陸地將萬數千里,而又各處情形辦法非一,恐辦法稍差,失顏於中國;措語未當,貽笑於俄人。乃日夜焦急,致病勢有加無已。”

2月23日,蒲安臣病逝於中國欽差大使任上。

經歷

1820年,蒲安臣出生在波士頓市的一個拓荒者家庭。 他的父親是一個虔誠而熱心的基督教徒,常常放下自家農場的活,參加教會活動,並四處布道。22歲時,他進入美國最著名的哈佛大學法學院深造。1846年畢業後,蒲安臣回到波士頓當律師。 父親的薰陶和自身的經歷,使得蒲安臣頗具美國拓荒者的進取精神和追求平等的個性。而這直接影響著他後來的政治活動。

1848年,蒲安臣進入政界。此時的美國,廢奴運動風起雲湧,年輕的蒲安臣積極投身其中。1856年,作為眾議員的蒲安臣發表名為《麻薩諸塞州的抗辯》的著名演說。這篇演說是美國解放黑奴運動的重要文獻。

1861年春,林肯總統任命蒲安臣為美國駐奧匈帝國公使。但在此之前,蒲安臣曾發表同情匈牙利革命的演說,因此,奧匈帝國政府拒絕他入境。蒲安臣行至巴黎時方得此訊息。正當進退維谷之際,恰好清廷已允許列強派遣駐華公使,林肯總統於是改派蒲安臣為第一任美國常駐北京的公使。蒲安臣喜出望外,立即從巴黎啟程赴中國。1862年7月,蒲安臣來到北京。

在中國任職期間,這個無論面對國內的黑奴制度還是國外的民族壓迫都十分好鬥的牛仔議員,竟然成為最受清廷歡迎的外國人。究其原因,是他推行在一定程度上照顧到清政府利益的“合作政策”。這令看慣了列強臉色的清朝政府頗有好感。

1862年2月,美國國務卿西華德根據美國在東亞的外交傳統,命令蒲安臣在對待中國的一切重大問題上,儘量與英、法等國“協商與合作”。

在實施“合作政策”的過程中,精明的蒲安臣擴大其內涵,將“與西方列強合作”擴充為“既與西方列強合作,也與清政府合作”。他的“合作政策”雖然顧及到清政府的利益,但主要還是考慮本國利益。“合作政策”的核心有五項,其一,在中國的“一切重大問題上”,各國“協商合作”;其二,為了條約權利,保衛條約口岸,不要求也不占用租界;其三,贊助滿清政府“維持”秩序的努力,不干涉清政府對內鎮壓;其四,保持中國的領土完整,不允許任何單獨的瓜分或割讓;第五,在中國用聯合外交來代替武力爭奪。

在具體的外交活動中,在一定程度上,蒲安臣的確能照顧到中國的利益,從而把清政府包括在合作範圍之內。

例如,1863年,美國商船“幸運之星”號到達中國沿岸,岸上的人哄搶了這艘船。船主納爾遜要向清政府索賠經濟損失,蒲安臣拒絕為此事向清政府索賠。因為納爾遜缺乏足夠的證據來證明他的財產究竟有多少,也不符合中美《天津條約》第13款之規定:“倘商船有在中國所轄內洋被盜搶劫者,……萬一正盜不能緝獲,或起贓不全,不得令中國賠還貨款。”

主動送上門的工作

而剛從美國駐華公使任上退下,鏇即披掛上大清國的一品頂戴花翎,以“辦理各國中外交涉事務大臣”頭銜,率清廷首個外交使團出使各國,在蒲安臣看來,更像是個送上門的工作。

1867年11月下旬,擔任駐華公使已達6年之久的蒲安臣辭職回國。在總理衙門(清廷負責外交事務的部門)舉辦的餞行宴會上,他向奕等表示,“嗣後遇有與各國不平之事,伊必十分出力,即如中國派伊為使相同。” 蒲安臣的這番表態,讓處在焦慮中的奕眼前一亮。

當時,正在開展洋務運動的清政府已深深感覺到與列強之間,不僅要“請進來”,更要走出去。恭親王在給朝廷的奏摺中寫道:“近來中國之虛實,外國無不熟悉,外國之情偽,中國一概茫然,其中隔閡之由,總因彼有使來,我無使往。”

更為緊迫的是,1858年《天津條約》規定的10年修約之期將至,清政府擔心西方列強趁修約之機“索要多端”,急欲事先遣使籠絡各國。可是使臣的遴選和中外禮儀糾葛卻成為兩大難題。

一方面,以中國之大,居然“使才難覓”,即使要找出些精通外文的翻譯人才,都十分困難。另一個擔憂是,中國一直要求外國使節覲見皇帝和太后必須行三跪九叩大禮。這遭到列強的強烈抵制,雙方只好暫時擱置爭議,各國外交官也因此無法按照國際慣例覲見中國元首。如果中國派出使臣,按國際慣例覲見外國元首,那對方的使臣就可以要求對等待遇,“磕頭”的問題必定會成為一個大麻煩。

蒲安臣在餞行宴上的這番話,讓奕等不禁靈機一動,何不乾脆請洋人為使呢?這既能取得遣使出洋的實效,又可以避免中外禮儀的糾葛。在獲得蒲安臣的同意之後,奕正式向朝廷上奏:“請派蒲安臣權充辦理中外交涉事務使臣。”

在奏摺中,奕對蒲安臣極盡讚揚之詞:“其人處事和平,能知中外大體,遇有中國為難不便之事,極肯排難解紛。”而且說明由於中外禮儀不同,“用中國人為使臣,誠不免於為難,用外國人為使臣,則概不為難。” 就這樣,在清廷和蒲安臣的一拍即合中,外交史上堪稱奇聞的“蒲安臣使團”組成了。

為打消英法兩國的疑慮,奕等人在使團中加入了英國人柏卓安(時任英國駐華使館中文翻譯)、法國人德善(時任職中國海關)。二人均“通曉漢語文,……兼可以籠絡英法諸國”。柏卓安被任命為左協理,德善為右協理。同時,為了維護清廷的體面,以記名海關道志剛及禮部郎中孫家谷二人,同任“辦理中外交涉事務大臣”,名位與蒲安臣完全相同。

畢竟,蒲安臣是外國人,清政府對其許可權作了某些規定:“凡於中國有損之事,令其力為爭阻;凡於中國有益之事,令其不遂應允,必須知會臣衙門覆準,方能照行。在彼無可擅之權,在我有可收之益。倘若不能見效,即令辭歸。”

更具標誌性的是,在出使期間,蒲安臣設計了中國有史以來第一面國旗,樣式為黃底藍鑲邊,中繪一龍,長三尺,寬兩尺。作為中國象徵的黃龍旗飄揚在歐美各國,意味著中國第一次以主權國家面目出現在國際社會之中。在與國際規則接軌的方向上,中國又跨近了一步。

蒲安臣畫像

蒲安臣畫像備受爭議的《蒲安臣條約》

1868年2月25日,蒲安臣使團乘坐“格斯達哥里”號輪船,自上海虹口港起航,開始出訪歐美各國。

面對國勢頹弱的老大帝國,各國不可能輕易就範,按清廷的意願來修約。作為一個資深外交官,他深知此行的難度之大。因此,他把使團的第一站選在了最有把握的地方——美國。

經過一個多月的海上航行之後,蒲安臣使團抵達舊金山。

久歷美國政壇的蒲安臣深深懂得,公眾輿論對國會決策的影響。從舊金山前往華盛頓的途中,他充分施展自己的口才,熱情地向美國聽眾陳述他的使命:“我希望中國的自治能夠得到保持,我期望它的獨立能夠得到保證,我期望它能夠得到平等的待遇,從而使它能夠得到與所有國家同等的權利。”

充滿熱情的演講,在所到之處引起轟動,深深打動了聽眾。在華盛頓,蒲安臣取得了此行最大的成就——代表中國與美國簽訂了中美《天津條約續增條約》八條,史稱《蒲安臣條約》。而這也是讓他在中國成為一個爭議人物的關鍵。

單從字面上來看,這無疑是中國近代史上所簽訂的比較平等的條約。在形式上,中國首次以主權國家身份訂約;在內容方面,其對等性反映在締約雙方均有設領護僑、移民、辦學、宗教信仰自由等權利和義務。這一方面滿足當時美國的需要。同時,清政府則通過這個條約,從形式上獲得了不干涉中國內政的保證。尤其值得一提的是,其中第七條規定,中國學生到美國留學時,美國“需照相待最惠國人民”對待,為首批中國幼童赴美留學打下了法律基礎。其他一些條款對赴美華工、僑民也起了某種保護作用。

在論及這個被後世某些史家指責為賣國的條約時,梁啓超稱讚“彼條約實為最自由最平等之條約也”。這些矛盾的觀點直接關係到中國人對蒲安臣的評價:他要么是中國人民的友善朋友,要么是帝國主義的陰險幫凶。

殉職異域的“客卿"

在結束訪問美國之後,蒲安臣使團繼續前行,遍訪英國、法國、瑞典、丹麥、德國、俄國,會見了各國元首。

1870年2月18日,在參觀完沙俄皇宮回寓所後,蒲安臣就覺得不舒服,又咳又喘,而且感到兩肋疼痛。志剛讓隨團的中醫給蒲安臣診治,結論是“肝鬱兼受外邪,治宜清解和肝”。蒲安臣夫人請來西醫治病,但不見好轉。志剛的日記記載了蒲安臣當時的狀況:

病勢日加,猶日閱新聞紙,以俄國之事為憂。蓋蒲使長於海面商政,而至俄國,則與中國毗連陸地將萬數千里,而又各處情形辦法非一,恐辦法稍差,失顏於中國;措語未當,貽笑於俄人。乃日夜焦急,致病勢有加無已。

1870年2月23日蒲安臣病故,志剛對此深為悼惜。他認為蒲安臣“為人明白豪爽,辦事公平。而心志未免過高,不肯俯而就人,一遇阻礙,即抑鬱愁悶而不可解。兼之水陸賓士,不無勞瘁,受病已深,遂致捐軀於異國”。

蒲安臣病故後,使團由志剛主持,繼續訪問了比利時、義大利、西班牙等國,於1870年10月回到北京。

19世紀70年代,清政府終於開始陸續派出駐外使節,蒲安臣使團的出行無疑對此起到了關鍵性的推動作用。此外,隨行的中國官員大開眼界,接觸新事物,吸收新思想,並鍛鍊了外交才幹。如使臣志剛不僅盛讚在法國看到的鐵路、火車,“公私皆便,而利益無窮”,甚至在參觀美國國會後還肯定議會制度可使“民情達而公道存”,而且深感國際交往之必要。這些可以從他們所寫的幾部遊記,如志剛的《初使泰西紀》、孫家谷的《使西述略》、張德彝的《歐美環遊記》等書中看出來。

關於“蒲安臣條約”

1867年11月下旬,擔任駐華公使已六年的蒲安臣卸任回國,在總理衙門舉辦的餞行宴會上向奕?等表示:“嗣後遇有與各國不平之事,伊必十分出力,即如中國派伊為使相同。”丁韙良根據其所作翻譯記錄敘述說:蒲安臣“辭行,恭親王邀我充任翻譯。”“蒲安臣聲明,願意就列強誤解中國的問題為中國說話。恭親王說:‘這方面的工作是需要的。你是否要經過歐洲呢?’蒲安臣作肯定答覆後。恭親王請其向巴黎和倫敦兩政府,尤其是倫敦政府,代中國說項。”“‘總之,你就是我們的公使。’恭親王接著說:‘如果一個公使為兩個國家服務是可能的話,我們很願意派你充任我們的使節。’”(丁韙良:《中國春秋》)對此,赫德的自述說:“我自從1861年到達北京以後,即曾向總理衙門力陳走向西方人所理解的‘進步’一詞的方向,並且我所談論的,幾乎沒有任何一點能再比在每個條約國家的王廷建立常駐使節的需要,更為強調,更為頻繁的了。……第一步,我於1866年勸請總理衙門派遣斌老爺同我一起前往歐洲。事實上向海外派遣代表的問題,竟成為我每次前往總理衙門時一定要談論到的事情了。……幾天以後,(在總理衙門的宴會中)柏卓安告?我,總理衙門已經在考慮派蒲安臣為前往各條約國家的代表,並問我對這個問題的看法。我當即說這種想法應當予以支持,第二天,我前往總理衙門極力表示贊同。”(《北華捷報》1869年11月9日載,赫德:《中國事務紀略》)

清廷決定委派蒲安臣作為清政府“辦理各國中外交涉事務大臣”率使團出訪,又擔心“英法二國置之不論,誠恐伊等不無疑慮”,決定加派英使館翻譯柏卓安為“左協理”,法籍海關稅務司職員德善為“右協理”;應奕?等人奏請,著賞記名海關道志剛和禮部郎中孫家谷“二品頂戴”偕同出使。二人同蒲安臣一樣,亦任“辦理各國中外交涉事務大臣”。遺憾的是,總理衙門以及各朝廷重臣在討論使團之使命時,竟然全部精力都花在禮儀問題上,國家利益及主權等事務居然沒花什麼時間予以研究。在儒家道統看來,“隆禮”不但是人們言行的標準,而且還是政治等級不可冒犯的制度、治國之本。最終作以下許可權規定:一、“此次中國所派之員,將來到各國時,似可暫毋庸相見,或偶而相遇,亦望貴大臣轉達,彼此概免行禮。俟將來彼此議定,再行照辦”;二、“令蒲安臣每抵一國,即將國書由該處執政大員代遞,且言明將來有約之國,如有國書,或由貴大臣齎回,或交往駐京各大臣轉呈中國,亦即照此而行,庶乎禮節不致參差”;三、“如有欲照泰西禮優待者,貴大臣不能固卻,即亦不為遙制,但務順向各國預為言明,此系泰西之禮,與中國無論何時,國體總不應改,不必援照辦理,不得不預為聲明”;四、“凡有如中國禁地及一切妨礙國體之事,仍望貴大臣照中國體制,不必舉行”;五、“遇有彼此有益無損事宜,可準者,即由貴大臣與欽命之員酌奪妥當,咨商中國總理衙門辦理。設有重大事情,亦須貴大臣與欽命之員,開具情節,咨明中國總理衙門候議,再定準否”。使團一行三十人,於1868年2月25日由上海出發,4月初抵舊金山。5月中,加利福尼亞州州長在招待這個使團的宴會上祝賀蒲安臣是“最年輕的一個政府的兒子和最古老的一個政府的代表”。蒲安臣在答詞中稱,他此次出使意味著中國已經走在和平與進步的道路上。“希望這個偉大民族向西方文明的光輝旗幟伸出它的雙手的日子,不久就來臨。”

中美《天津條約續增條約》的簽定

使團6月2日繞過巴拿馬到達華盛頓。蒲安臣拋開總理衙門的禮儀規定,抓住“有益無損事宜”可以酌奪之規定,精心安排了按照國際慣例的主權國家外交禮儀,特意設計製作了第一面黃色的中國國旗,志剛記述:“藍鑲邊,中繪龍一尺三長,寬二尺,與使者命駕之時,以為前驅”。它於是成為中國第一次作為主權國家出現在國際社會的標識。1859年年底,美國公使致函桂良,認為第二次鴉片戰爭因“亞羅號”懸掛英國國旗引發,皆因中國無國旗所致。他建議中國沿用國際慣例設計自己的國旗。但清廷根本不理解國旗的意義,以為是識別旗號而已,遂準桂良頒令以後大清船舶、軍艦可升掛黃龍旗號,以與他船有別。3日,使團拜訪西沃德國務卿,6日,在白宮受到美國總統詹森的接見,蒲安臣鄭重地向總統遞出中國第一份國書。10日,參加總統主持的歡迎國宴。6月28日,蒲安臣在紐約市歡迎宴會上再次發表演說,他以中國代言人的身份說:“中國睜開它的眼睛了。……它歡迎你們的商人,歡迎你們的傳教士。”“我希望中國的自主,應該維持。我希望它的獨立,應該保全。我希望,它能獲得平等,這樣它就能以平等的特權給予一切國家。”“若你們用強力去壓迫那個偉大的民族,你們可以看到,任何想實行這種暴虐政策的企圖,不僅會影響中國,而且會使你們彼此捲入浴血的戰爭。”

7月28日,蒲安臣完全不顧總理衙門的限令在華盛頓代表中國與西沃德簽訂了中美《天津條約續增條約》八條,史稱《蒲安臣條約》。《清史稿》記述:“蒲安臣等至美遞國書,並增定條約,其要目有八:一,美國與他國失和,不得在中國洋面奪貨劫人;二,除原定貿易章程外,與美商另開貿易之路,皆由中國作主;三,中國派領事駐美通商各口;四,中、美奉教各異,兩國不得稍有屈抑;五,兩國人民互相往來遊歷,不得用法勉強招致;六,兩國人民互相居住,照相待最優之國利益均?;七,兩國人民往來遊學,照最優之國優待,並指定外國所居之地,互設學堂;八,美國聲明並無干預中國內治之權。”1869年11月,美國公使與清廷交換批准書時,總理衙門雖為蒲安臣越權惱火,但因為此約畢竟是中國首個對等條約,且內容亦有利,準予成立。《清史稿》稱:“其時曾國?等鑒於道、鹹間條約失利,特建議遣使往訂此約,於領海申明公法,於租界爭管理權,於出洋華工謀保護,且預防干涉內治雲。”條約的主要內容強調兩國民眾自由交往,尊重中國領土主權完整,中美兩國自此開始推行相互“合作政策”,對中國最大的益處,是促進了中國的對外開放。8月21日,蒲安臣在波士頓的演講中,首先大談這個條約保全中國領土及主權的不割讓主義;強調美國對這一政策的領導地位。他說:“這個條約,宣布中國領水的中立化,反對治外法權主義的要求,……由於在華的外人及其財產,受各該外國的法權管轄,他們就認為彼此有在中國領水內互相攻擊的權利。這一個條約,阻礙了這一切無理的要求,它也勾消了所謂割讓主義。”“那些居住在條約口岸的各國人民,認為他們的法權,不僅可以管轄他們自己的人民,管轄他們自己人民的生命和財產,並且可以管轄中國和其它外國的人民。……現在這個條約,將這一切有關土地割讓的要求,都一筆勾消了。” “這個條約,承認中國是一個平等的國家”,“中國人現在可以與英國人、法國人、俄國人、普魯士人以及一切國家的人,並肩而立了。……我很高興,美國有勇氣實行它的偉大平等原則。”條約的第八款中規定:“至於中國之內治,美國聲明並無干預之權,及催問之意。即如通線(指電報等)、鐵路各等機法,於何時,照何法,因何情,欲行製造,總由中國皇帝自主,酌度辦理,此意預已言明。將來中國自欲製造各項機法,向美國以及泰西各國藉助襄理,美國自願指準精練工師前往,並願勸別國一體相助。”蒲安臣在波士頓詮釋此條時說:“外國人在中國,慣於教訓中國人,說他們何時應建築鐵路,何時應安設電線;而且,事實是他們企圖管理中國的一切事務。這一個條約,宣布這一切要求,概歸無效。這條約特別指出,中國人慾於何時進行改革,完全由他們自己來決定……。我很驕傲,這個國家(指美國)訂立了這樣的一個條約,這條約的每一字句,都是為著中國的利益””。

《蒲安臣條約》的影響

改變了清廷對海外華人華僑的態度。歷來中國政府與社會均視華僑為不忠不孝的叛逆,鄭和下西洋的一個重要使命就是剿滅在海外的華人。清政府延續禁海政策,頒布了《南洋渡航禁止令》,尤其是在雍正五年的上諭竟做出了禁止華僑歸國的規定。1858年中美簽訂《天津條約》時,美國代表杜邦與直隸總督譚廷襄之間對話充分反映了清廷對出海之人的蔑視,這是華夷關係的另一種表現:

杜邦:“希望中國遣派一些領事到美國,以便照料在美之華人。”

譚:“敝國向例不遣派官員赴外國。”

杜邦:“但貴國人民居留太平洋彼岸者,人數甚多,不少於數十萬。”

譚:“敝國皇帝撫御萬民,何暇顧及此區區漂流海外之浪民?”

杜邦:“惟此等華人已在敝國開採金礦之故,富有者甚眾,似有加以照顧之價值。”

譚:“敝國皇帝富有四海,何暇與此海外遊民錙銖計較。”

直至1876年,受派為中國首批駐外使節的劉錫鴻說得更明白:“今華民流落各國各島者殊不乏人,新舊金山則尤多,其人類皆無賴惡劣,不能謀生於鄉里,然後逃亡外洋,時有恃眾與洋人為難者,亦有犯法為洋官拘禁者,若聞中國有領事進駐,必意為保衛若輩而設。”自《蒲安臣條約》簽訂以後,清廷不得不履行條約規定,開始了保護華僑的工作,詳情不贅。

《蒲安臣條約》對“排華”運動也起到了不可替代的抑制作用。此作用可以分兩個方面:一是《蒲安臣條約》有效地阻止了美國西部各州制定“排華法”;另一是清政府以此條約為依據,對美國的“排華”採取抗爭手段。《蒲安臣條約》簽訂後,加州等州所頒布的歧視性限制中國移民的立法,像“立方尺空氣法案”、“辮子法案”、“捕魚稅法案”、“扁擔稅法案”以及其他對華工迫害都因違反《蒲安臣條約》而由聯邦法院宣判無效,或由聯邦政府加以制止。例如,1876年3月,加州正式要求美國總統與清政府談判,以修改《蒲安臣條約》。兩個月後,參議員薩堅特也向國會提出了內容相同的議案,但未獲通過,僅決定由國會委託一個委員會調查加州華工真實狀況。加州在1877-1888年在克尼策動下,沙地党進行瘋狂排華活動。1879年在太平洋沿岸各州的國會議員亦為限制華人而遊說,國會通過一議案限制華人入美數目每船不得超過十五名。總統海斯判定這個議案有礙《蒲安臣條約》所規定的中美自由移民的宗旨,遂拒絕簽字。聯邦法院在拒絕這些排華法案立法的理由時指出:“第三,它違反了‘蒲安臣條約’中確認的自由移民權利和最惠國待遇” 遺憾的是,1880年清廷與美國簽訂《中美續修條約》,標誌著《蒲安臣條約》被修改,於是立即有《1882年排華法》出籠。

出訪歐洲的影響

蒲安臣使團於1868年9月19日離開美國前往倫敦,出發前蒲安臣向美國政府求援,要求美國對前往國施加影響以期使團在這些國家同樣獲得成功。國務卿立即通知美國駐各國使節,要求他們向所在國表明美國政府的態度,以利蒲安臣使團圓滿完成中國使團首次出訪的各項任務。美國影響無疑是不可忽視的,使團首先在溫莎得到維多利亞女王的接見。12月4日,英國內閣改組,自由黨的葛萊斯東任新首相,新任外交大臣克拉蘭敦於22日首次與蒲安臣使團進行會談,蒲安臣以“中國欽差”身份就合作政策問題與英政府交換意見。他說:應消除西方列強可能具有的一種印象,以為中國政府已從事一種倒退的政策;指責西方列強輕率地和不友好地企圖採取一種將使一切進步成為不可能的政策,因為這種政策的威脅口氣和強暴態度打擊了中國人民的情感。12月28日,克拉蘭敦給蒲安臣一個照會,以西沃德和蒲安臣的同樣手法把球踢了回來:“任何急速的步驟,將新的制度及新的觀念,介紹給中國人民,……不僅會發生混亂,甚至可能引起革命。……我們絕無意願用不友好的壓力施於中國,使中國改進對外國的關係過於急促,以致危及他們的安全,或者忽視了他們臣民的感慨”英國照會還稱:“第一,不實施與中國的獨立和安全相矛盾的一種不友好的壓迫;第二,英王陛下政府寧願同中國的中央政府直接接觸,不願同各地方官吏交涉”;條件是中國應忠實地遵守各種條約義務,並且保留使用武力“以便保護僑民生命財產受到迫切的危害”。迴避了蒲安臣強烈希望英國與他的使團簽署一個類似美國所籤條約的願望,但至少給予使團一個主權平等國家的外交接待。

1869年1月2日,蒲安臣使團抵巴黎。法國極惱火蒲安臣的“不割讓主義”,但礙於美國的態度以及法英結盟關係,只得遵循英國的遠東政策。由於英國女王接見了中國使團,其外交大臣又致函採納修約緩進政策,法國外交部長拉發特通過英國駐法國公使向英政府表示:“法皇政府對於這一事件(指克拉蘭敦致蒲安臣函)及其它事件,與英皇陛下政府所采處的立場,是一致的。”1月21日,拿破崙第三也接見了蒲安臣使團。使團在巴黎呆了六個多月,但法國只是表面客氣,“宮廷里不斷傳來使團聯歡的反響”,卻無任何實質性收穫,沒有取得類似華盛頓那樣的條約,或者英國那樣的自製性的照會。使團9月21日前往瑞典,10月7日離開斯得哥爾摩,30日離開丹麥,11月18日離開荷蘭,1870年1月造訪柏林。在柏林受到禮遇,並同普魯土進行談判,俾斯麥發表了對中國有利的強調聲明(與英國類似)。

病故

1870年2月1日使團由普魯士前往俄國。16日在聖彼得堡覲見沙皇。因為當時英俄爭霸世界,美國與英國矛盾也較多,西沃德國務卿剛以720萬美元從俄國手中買下當時被視為“冰櫃”的阿拉斯加,解決了沙皇急需的資金,俄國更親近美國。沙皇接見蒲安臣時說:“我希望,你來到這裡的談判,……將增進我們的商務關係。我同時很高興,中國的利益,由一個對我們特別同情的友好國家之公民所代表。”但蒲安臣的心情並不快樂,因為沙皇迴避了蒲更關心的中國問題。接見的次日就病倒了。病中的蒲安臣每日看報,憂心忡忡:“俄與中國毗連陸地萬數千里,而又各處情形辦法非一。既恐辦法稍差,失顏於中國;措語來當,又將貽笑於俄人。乃日夜焦思,致病勢有加無已,於二十四日(二月二三日)身故”,時年50歲。志剛評價:“查蒲使為人明白豪爽,辦事公平,而心志未免過高,不肯俯而就人。一遇阻礙,即抑鬱愁悶而不可解;兼有水陸賓士,不無勞瘁。受病已深,遂致捐軀於異國”。根據志剛的記述,蒲安臣在美國以外各國,肯為僱主賣力氣。志剛等當即?蒲妻治喪銀六千兩;清政府則 “加恩賞給一品銜,並賞銀一萬兩”。一個美國人,毫無利己的動機,把中國人民的外交事業當作他自己的事業,這是什麼精神?這是國際主義的精神。在中國當時外交人才幾乎為零的情況下,他代表中國政府完成了第一次中國與外國的官方交往,對於發展中國的外交事業做出的貢獻是無與倫比的。蒲安臣死後,志剛、孫家谷舉著蒲設計的中國國旗,繼續完成了對比利時、西班牙、義大利的訪問。而且覲見了三國國君,親遞國書,採納國際通行的外交禮節。

當蒲安臣使團還在歐洲訪問時,1869年,英國公使阿禮國以中國使團在歐美覲見各國元首時均行國際通行禮節為由,要求以對等形式、對等禮節覲見清帝。1871年,清廷為解決天津教案遺留問題派遣崇厚出使法國,法國以蒲安臣使團曾覲見拿破崙三世,而法國公使至今仍未得覲見清帝。為求得對等原則的實現,在法國公使覲見清帝以前,法國不接待崇厚。1873年2月,同治皇帝親政,各國公使連續照會總理衙門要求當面致賀同治皇帝,且,“志剛孫家谷出使各國暨崇厚出使法國均立而見之”,覲見中國皇帝也只行國際禮節。6月27日,在清廷經過反覆辯論之後終於放下“天朝至尊”的架子,同治皇帝按西方禮節接受了西方使節的覲見。至此,中國堅持不懈的“三跪九叩”大禮被擱置,華夷關係的外交終於開始轉入對等原則下的條約關係外交。接著,中國陸續派出公使至對方國家設立使、領館。外國近代史學者稱:“直到1880年時,中國才姍姍來遲地進入了國際大家庭”;首先動搖中國陳腐的華夷關係的外交儀制的,正是蒲安臣。

評價

清朝政府為表彰蒲安臣其擔任駐華公使時“和衷商辦”及出使期“為國家效力”,竭力維護中國主權和領土完整。授與一品官銜,以及撫恤金一萬兩銀子。

美國著名作家馬克吐溫就蒲安臣的逝世寫下悼詞:“他對各國人民的無私幫助和仁慈胸懷,已經越過國界,使他成為一個偉大的世界公民。”然而幾十年來,中國的教科書卻徹底忘記了這位改變了中國外交史的傑出外交家。至今,在美國舊金山附近和堪薩斯,各有一座以蒲安臣命名的城市,加州的那一個Burlingame建立於1909年,是一個華人聚居的地方。

蒲安臣使團作為中國政府出訪歐美的第一個正式外交使團,畢竟跨出了晚清官員走向世界、邁向國際社會的第一步。出洋期間,蒲安臣還為使團設計了第一面中國國旗,即黃地藍鑲邊,中繪一龍,長3尺,寬2尺,“與使者命駕之時,以為前驅”。作為中國象徵的黃龍旗飄揚在歐美各國,標誌著中國第一次以主權國家面目出現在國際社會之中。蒲安臣使團在一定程度上完成了“籠絡各國”的外交使命,得到了美、英等國政府不借修約干涉中國的表面上的承諾。《中美續增條約》也在客觀上對赴美華工、僑民起了某種保護作用。

蒲安臣使團也為以後中國近代外交使節制度的建立開闢了道路。當時李鴻章就指出,此次乃“權宜試辦,以開風氣之先,將來使回,如查看有效,另籌久遠章程,自不宜常令外國人充當”。19世紀70年代清政府終於開始陸續派出駐外使節。蒲安臣使團里的中國官員也通過這次出訪大開眼界,接觸新事物,吸收新思想,並鍛鍊了外交才幹。如使臣志剛不僅盛讚在法國看到的鐵路、火車,“公私皆便,而利益無窮”,甚至在參觀美國國會後還肯定議會制度可使“民情達而公道存”,而且深感國際交往之必要。在出訪期間他的外交能力也得到了鍛鍊,因此能在蒲安臣病逝後擔當起領導使團的重任,主持了訪問俄國等國時的交涉。參加蒲安臣使團的晚清中國官員對世界的認識、見聞和思想變化,可以從他們所寫的幾部遊記,如志剛的《初使泰西紀》、孫家谷的《使西述略》、張德彝的《歐美環遊記》等書中看出來。