葛仙峰

葛仙山

葛仙山葛仙山所在的龍門山脈是世界地質遺產的罕見瑰寶。據中國地質科學院地質研究所研究員韓同林等10多名老專家考證,龍門山脈系早更新世紀青藏大冰蓋冰流的搬運作用形成,是世界罕見的巨型冰川漂礫,它可以證明在數百萬年前,那裡和青藏高原就如同現在的南極一樣,曾是一整塊巨大的冰蓋,在地質研究上具有重大科研價值。第13、14屆國際地質大會初步認定,彭州市萬年鄉丁家灣——葛仙山——毛狗洞地域是由青藏高原大冰蓋漂流作用形成的巨型冰川漂礫,為目前發現的世界最大的大陸冰川漂礫群。

葛仙山

葛仙山葛仙山面積約13平方公里,最高點海拔1322米。景區以孤峰挺拔,溶洞幽深為特色,座座孤峰呈三角形,如刀削斧砍,互不相聯,千姿百態,宛如碩大的群雕造像,令人稱奇叫絕。山中多溶洞,素有“九妖十八洞”、“二十四峰、八十一洞”之說。

葛仙山有名的溶洞如五龍洞、五爪洞、水簾洞、靈泉洞、朝天洞、仙女洞、毛狗洞、雷聲洞、無底洞、石象洞,洞洞妙趣橫生。石象洞掩映在青松翠柏筆林叢中,深約70米,洞中石筍、石柱、石花、鐘乳石各具形態,玲瓏剔透。雷聲洞口小腹空,岩頂滴水,發出叮呼聲,宛如琴聲,洞中清潭久旱不涸,久雨不漲,極為神奇。形似五指的五爪洞,由五個洞組成,以五指命名,其中以無名指最深,各洞彎路道險,如同迷宮。塘壩子的五龍洞,長200餘米,高8米,內有五個串珠大廳,寬敞大度,頂高12米,氣勢壯觀。其間石筍、鍾河涓涓流水婉轉悠揚,洞屋有能觀天的朝天洞,形狀奇異,有坐井觀天之感。因入口是“人”字形,入洞不遠處有龍跡可辨,故有“五條巨龍駕五條彩虹騰空升天”之傳說。

葛仙山遍山古柏蒼翠,風景清幽,是川中著名的道教名山和遊覽勝地。唐之王勃、清之黃雲鵠均曾登臨賦詩。每年三月三為朝山廟會盛期,游者如織。春夏之夜,在各峰嶺上可觀“玉皇燈光”,並向葛仙殿、玉皇樓冉冉游去,民間傳說要誠者福者方可一見。

自然地理

葛仙山

葛仙山全境自然條件優越,山、丘、壩俱全,地勢由南向北逐步升高,最高點楊家山,海拔1332米,最低點湧泉村劉家院子,海拔662米。氣候屬四川盆地亞熱帶季風濕潤氣候區,四季分明,年降雨量1000毫米左右,年平均氣溫15.5攝氏度,日照1000小時左右,無霜期長達278天,夏無酷暑,冬無嚴寒,為發展經濟提供了良好條件。

紫雲峰

位於大葛仙殿西北。春夏之季在此峰可以看到紫色的雲海,故名紫雲峰。由於山體的特殊位置和陽光的折射作用,峰前雲生霧起,時白時紫,似山似海,極盡變化,虛無縹眇,意味無窮。

香爐峰

位於大葛仙殿西南約3500米處,海拔1037米,山勢峻峭挺拔,其峰巔恰在大葛仙殿的中軸線和水平線上,從八卦門里遙望,時常蒸騰於峰頭的白雲,恰如葛仙祠香爐中的繚繞青煙。所以,此峰是葛仙祠的天然香爐,它使神話般的仙山更加美妙和浪漫。

葛仙祠

又稱玉虛觀,祀葛玄,建於北宋元祐七年(公元1092年)。祠依山築殿,座東北朝西南,有大葛仙殿、老君殿、觀音殿、三官殿、靈官殿、地母殿、玉皇閣等。建築規模宏偉,結構嚴整,建築構思考究。

娘殿

為紀念葛玄之母而建。傳說葛玄在葛仙山上修練之後,其母特從江蘇老家趕來探望,不意行至半山突然故去,未能見上兒子一面。因此在葛母仙逝處築殿紀念。娘殿位於葛仙祠西北3.5公里處,海拔610米。虔誠的香客從古道登山,先在娘殿燒上一柱香,並歇歇腳,然後繼續登山。此處綠樹掩映,風景甚佳。

慈濟寺

位於葛仙祠的玉皇閣之北,與大葛仙殿相距約100米左右,低於大葛仙殿約25米。座向與葛仙祠相反。慈濟寺始建於明朝 萬曆三十年(公元1593年),當時葛仙山的大葛仙殿有萬眾香客,因人滿為患,恐生事端,道士邀請同樣在江西和東南宗教界頗有影響的鵝湖峰頂寺的僧人前來設立分院,共理廟會。於是形成“一山兩教”,“道釋共處”的宗教文化特色。

接官亭

接官亭為葛仙山之門戶。據記載,系明代嘉靖年間為迎接京官內閣大員而建。每有朝中大員或名士上山,道長要率全山道士在接官亭恭迎。1995年在原址上重建。該亭為八柱式大型牌樓,將古代建築造型藝術與現代建築技術溶為一體,古樸典雅,雄偉壯觀。亭前亭後是數百級寬闊平整的登山步道,給人以步階登天的感覺。

飛升台

位於大葛仙殿東北約300米處的捨身崖上,為六方石柱雙層仿古亭榭建築。亭下斷崖千尺,雲霧裊裊,形勢十分壯觀。傳說此處為當年葛玄羽化成仙之處。

步雲亭和觀道亭

兩亭均為六方石柱仿古建築,分別位於大葛仙殿左400米和右80米的山頭上,遙相呼應。兩亭既是休息的好地方,又是觀光攬勝的絕佳之地。站在亭上,觀看山舞雲飛,如臨仙境。

九龍竄頂

從葛仙峰上俯瞰四周,可以看到有九條山脊如九條乘雲而來的巨龍,匯聚於大葛仙殿後,其勢生動雄偉。形家稱此九龍匯聚之處為風水極佳之地。

龍鬚溝

位於葛仙峰之西,溝谷延伸5公里,兩岸山峰相夾,崖陡谷深。谷中怪石嶙峋,千姿百態。溝谷溪水湍急,撞擊溝石,發出轟鳴之聲,如“半壑響雷霆”,驚人魂魄。

西潭谷

位於大葛仙殿八卦門下,谷深數百米。站在大殿外的祭坪邊緣,俯視谷底,只見斷崖壁立,奇石無數,雲生谷底,飛騰而上,把葛仙祠烘托成仙閣瓊樓,給人以此谷是雲的家鄉的感覺。

除了上述文化和自然景觀之外,在葛仙山還有捨身崖、旌旗崖、聚仙崖、試劍石、道人頌經、仙人足印、石羊望佛、雙獅守門、上馬石、下馬石、七星井、龍眼井、龍舌池、太師椅、三泄瀑等地質運動所形成的地貌景觀,有美麗壯的日出、霧淞、雲海、八卦月等由氣候變化所產生的自然奇觀。

碑林

葛仙山碑林共有兩處,分別稱一號碑林和二號碑林,為九十年代後期所興建。兩處碑林共有99件書法碑刻作品,這是從一千多件向全國和海外徵集的書法作品中精選出來的,書藝精到,刻工精美,具有很高的藝術價值和欣賞價值。這兩座碑林成為葛仙山新的重要文化景觀。

建制沿革

葛仙山

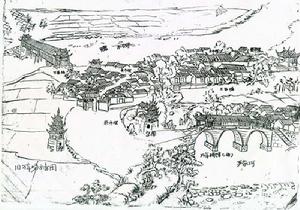

葛仙山人文景觀

葛仙山

葛仙山![葛仙山[四川] 葛仙山[四川]](/img/d/2cf/nBnauM3X1MTM2gDNzMTNzUDNzQTMwITOzEDMwADMwAjMwIzLzUzLzMzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmL0E2LvoDc0RHa.jpg)