簡介

睦劇

睦劇戲曲劇種。主要流行於浙江西部淳安、遂安、開化、常山和安徽屯溪、績溪以及江西婺源等地。原名“三腳班”(三小戲),因其活動中心淳安、遂安古屬睦州,1949年後定名為睦劇。睦劇與安徽黃梅戲、湖北花鼓戲、贛東採茶戲等均有淵源關係。清光緒年間,這些劇種傳入浙西,融合當地民間曲調發展成為富有特色的劇種。睦劇以演小戲為主,原無袍帶戲。傳統劇目分兩類,一類為大戲中的折子戲如《安安送米》、《馬房逼女》、《山伯訪友》、《殺夫伸冤》等;另一類為民間小戲,如《南山種麥》、《王矮子牧牛》、《磨豆腐》、《補背褡》、《鏟菜》、《王婆罵雞》等。

睦劇唱腔

豐富,有 100多支曲調,可分三類:一為民歌小調,專戲專用,戲名即曲名,如〔罵雞調〕、〔種麥平板〕、〔對花調〕等;一為從湖北一帶傳來的“湖廣調”,有“頭、平板、緊板、急板、煞板”一套可以互相轉接的板式唱腔,常用於折子戲和某些小戲;另一類是吸取《婺劇》等其他劇種的某些唱調。睦劇原無管弦伴奏,以“長程”、“短程”等鑼鼓經為間奏和過門,後來逐漸配以胡琴、笛子、三弦等樂器。睦劇充滿生活氣息,載歌載舞,深受當地人民喜愛。

早期它有兩種活動形式:一種是與民間跳竹馬燈相結合,又跳竹馬又演戲,稱為“三腳戲竹馬班”;一種是擺脫竹馬專事演劇的“常班”。

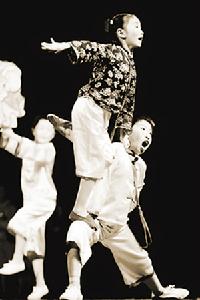

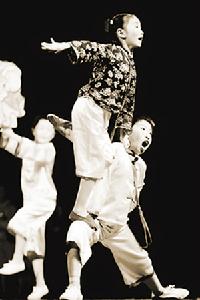

睦劇睦劇極盛時幾乎村村有班,後由於連遭禁演和農村日趨貧困,睦劇藝人星散,劇種幾瀕湮沒。1949年後,業餘睦劇團紛紛恢復,並成立了專業的淳安睦劇團。經過整理較有影響的傳統劇目為《南山種麥》、《牧牛》、《補背褡》和現代戲《雨過天晴》等。兩年前,杭州市文聯、杭州市戲劇家協會為了使睦劇不至於無聲無息地消失,在淳安縣千島湖風景區組建了一支睦劇演出小分隊,還運用睦劇曲牌排演了一出反映農村婆媳關係的新風小戲《月圓曲》。今年5月,《月圓曲》在第二屆國際小戲節上獲得劇目金獎和優秀表演獎。杭劇,又名武林班,源於宣卷。宣卷始於元明,宣唱的曲調稱宣卷調,無樂器伴奏,僅以木魚擊拍,一人獨唱,眾人合唱一句尾聲“南無阿彌陀佛”,內容多為勸人為善,至清末民初已成為人們自我娛樂的一種說唱形式,並逐漸在杭城內外廣為流行。杭劇初期無女演員,1926年後,始仿效其他劇種,吸收女性參加,實行男女合演,1932年,傅智芳等組織杭劇春秋社,始用“杭劇”名稱。杭劇曲調早期用念唱宣卷,後來採用了揚劇的大陸板等音樂,也受到越劇、京劇藝術的影響。主要曲調有平板、大陸板、遊魂調等。用二胡、三弦、廣琴、月琴伴奏。傳統劇目中演出較多的有《琵琶記》、《太平記》、《百花台》、《失羅帕》等。上世紀60年代初,杭州杭劇團演出的大型歷史故事劇《銀瓶》和《李慧娘》,深受民眾歡迎。睦劇是新安文化融合外地文化的特產,是全國315個地方劇種這一,唯淳安獨有。睦劇戲情簡明,情節風趣,語言通俗,生活氣息濃厚,邊歌邊舞,表演自如生動,以表演喜劇、鬧劇見長,不出皇帝不出官,演的儘是農民身邊事,唱腔粗獷豪放,伴奏以二胡為主,音樂以湖廣調、三腳調、雜調三大類,常年活躍在農村,頗受農民歡迎。

睦劇睦劇極盛時幾乎村村有班,後由於連遭禁演和農村日趨貧困,睦劇藝人星散,劇種幾瀕湮沒。1949年後,業餘睦劇團紛紛恢復,並成立了專業的淳安睦劇團。經過整理較有影響的傳統劇目為《南山種麥》、《牧牛》、《補背褡》和現代戲《雨過天晴》等。兩年前,杭州市文聯、杭州市戲劇家協會為了使睦劇不至於無聲無息地消失,在淳安縣千島湖風景區組建了一支睦劇演出小分隊,還運用睦劇曲牌排演了一出反映農村婆媳關係的新風小戲《月圓曲》。今年5月,《月圓曲》在第二屆國際小戲節上獲得劇目金獎和優秀表演獎。杭劇,又名武林班,源於宣卷。宣卷始於元明,宣唱的曲調稱宣卷調,無樂器伴奏,僅以木魚擊拍,一人獨唱,眾人合唱一句尾聲“南無阿彌陀佛”,內容多為勸人為善,至清末民初已成為人們自我娛樂的一種說唱形式,並逐漸在杭城內外廣為流行。杭劇初期無女演員,1926年後,始仿效其他劇種,吸收女性參加,實行男女合演,1932年,傅智芳等組織杭劇春秋社,始用“杭劇”名稱。杭劇曲調早期用念唱宣卷,後來採用了揚劇的大陸板等音樂,也受到越劇、京劇藝術的影響。主要曲調有平板、大陸板、遊魂調等。用二胡、三弦、廣琴、月琴伴奏。傳統劇目中演出較多的有《琵琶記》、《太平記》、《百花台》、《失羅帕》等。上世紀60年代初,杭州杭劇團演出的大型歷史故事劇《銀瓶》和《李慧娘》,深受民眾歡迎。睦劇是新安文化融合外地文化的特產,是全國315個地方劇種這一,唯淳安獨有。睦劇戲情簡明,情節風趣,語言通俗,生活氣息濃厚,邊歌邊舞,表演自如生動,以表演喜劇、鬧劇見長,不出皇帝不出官,演的儘是農民身邊事,唱腔粗獷豪放,伴奏以二胡為主,音樂以湖廣調、三腳調、雜調三大類,常年活躍在農村,頗受農民歡迎。淳安睦劇

睦劇是全國300多個地方劇種之一。地方劇種是地方文化沃土孕育而成的花朵。淳安地處新安江上游之畔,歷史上有過輝煌的“新安文化”。傳統戲劇是歷史和社會現象的反映。人類在創造自身生存的物質財富的同時,亦創造了精神財富。淳安的睦劇就是淳安人民一定歷史時期里的文化結晶,是精神文明的寶貴財富。淳安民間文藝底蘊很深,積存較厚,形式多樣。睦劇就是在民間文學、民間說唱、民間歌舞的基礎上發展起來的。它的興起是在清末民初,它以當地語言為道白,唱腔渾厚、粗獷,表演形式不拘一格,以表演農村生活為主要主題,深得農民的喜愛。改革開放,給祖國帶來了解放以後的第二個春天,隨著經濟的繁榮、社會的進步、思想的解放、觀念的更新、生活方式的轉變,尤其是人們的精神生活日益豐富和多樣化,傳統的戲劇面臨著新的發展機遇和挑戰。在新的形勢下,為了繼承和宏揚睦劇藝術,淳安的宣傳文化部門積極組建了“睦劇藝社”,開辦了“睦劇業餘藝術學校”,並製作出版發行睦劇OK磁帶、睦劇MTV等,是中華藝術殿堂中的一份寶貴財富。

睦劇是全國300多個地方劇種之一。地方劇種是地方文化沃土孕育而成的花朵。淳安地處新安江上游之畔,歷史上有過輝煌的“新安文化”。傳統戲劇是歷史和社會現象的反映。人類在創造自身生存的物質財富的同時,亦創造了精神財富。淳安的睦劇就是淳安人民一定歷史時期里的文化結晶,是精神文明的寶貴財富。淳安民間文藝底蘊很深,積存較厚,形式多樣。睦劇就是在民間文學、民間說唱、民間歌舞的基礎上發展起來的。它的興起是在清末民初,它以當地語言為道白,唱腔渾厚、粗獷,表演形式不拘一格,以表演農村生活為主要主題,深得農民的喜愛。改革開放,給祖國帶來了解放以後的第二個春天,隨著經濟的繁榮、社會的進步、思想的解放、觀念的更新、生活方式的轉變,尤其是人們的精神生活日益豐富和多樣化,傳統的戲劇面臨著新的發展機遇和挑戰。在新的形勢下,為了繼承和宏揚睦劇藝術,淳安的宣傳文化部門積極組建了“睦劇藝社”,開辦了“睦劇業餘藝術學校”,並製作出版發行睦劇OK磁帶、睦劇MTV等,是中華藝術殿堂中的一份寶貴財富。

發展歷程

睦劇清末,睦劇流行於浙江淳安、常山、開化一帶,因為淳安一帶當時歸屬睦州,因此得名。它由江西、安徽傳入的採茶戲,與當地流行的民間歌舞“竹馬班”相結合逐步形成,原來只有小生、小旦、小丑三個角色,故民眾稱之為“三腳戲”。據杭州劇協王姝搖介紹,正宗的杭州地方戲只有睦劇和杭劇兩種,越劇還是外來劇種。睦劇的曲調有100多個,但目前能譜曲的專家扳著指頭都數得過來,他們多數在淳安,而且已經上了年紀。睦劇音樂睦劇唱腔分“湖廣調”、“三腳調”和“雜調”三大類,抽調共一百餘首。“湖廣調”多用於大戲,屬雛形式的板式變化體音樂結構,以[平板]為基礎,發展了[頭]、[回龍]、[緊板]、[煞板],[插句]等板式。[平板]唱詞詞格為七字或十字對偶句,其音樂屬五聲音階宮調式,上句落“2”,(偶落“5”),下句落“1”;一板一眼(四分之二)或一板三眼(四分之四)。[頭]為整段唱腔的首句,是[平板]的變體,其特點是:開首散唱,唱詞末尾四字重複時先入板後散唱,鏇律出現“4”音,形成臨時移宮,最後落在“土”音上。

睦劇清末,睦劇流行於浙江淳安、常山、開化一帶,因為淳安一帶當時歸屬睦州,因此得名。它由江西、安徽傳入的採茶戲,與當地流行的民間歌舞“竹馬班”相結合逐步形成,原來只有小生、小旦、小丑三個角色,故民眾稱之為“三腳戲”。據杭州劇協王姝搖介紹,正宗的杭州地方戲只有睦劇和杭劇兩種,越劇還是外來劇種。睦劇的曲調有100多個,但目前能譜曲的專家扳著指頭都數得過來,他們多數在淳安,而且已經上了年紀。睦劇音樂睦劇唱腔分“湖廣調”、“三腳調”和“雜調”三大類,抽調共一百餘首。“湖廣調”多用於大戲,屬雛形式的板式變化體音樂結構,以[平板]為基礎,發展了[頭]、[回龍]、[緊板]、[煞板],[插句]等板式。[平板]唱詞詞格為七字或十字對偶句,其音樂屬五聲音階宮調式,上句落“2”,(偶落“5”),下句落“1”;一板一眼(四分之二)或一板三眼(四分之四)。[頭]為整段唱腔的首句,是[平板]的變體,其特點是:開首散唱,唱詞末尾四字重複時先入板後散唱,鏇律出現“4”音,形成臨時移宮,最後落在“土”音上。 (回龍)是(頭),的延伸,既可與[頭]配成上、下句,又可作為[平板]的結束句;其特點是在唱腔的句逗間常有拖腔。[緊板]?是[平板]的緊縮,

睦劇

睦劇有板無眼(四分之一)。早期,[平板]與[緊板]都只有上、下兩句,後期均發展為四句。[平板]:第一句落“5”,第二句落“1”,第三句落“2”,第四句落“1”’[緊板]:第一句落“5”,第二句落“3”,第三句落“2”,第四句落,“1”。(煞板)是[平板]或[緊板]下句腔的變體?二在腔的句逗間套插鑼鼓,句末散唱後,加鑼鼓煞住。(插句)是一個落“2”音的上句,:它是[平板]到[緊板]的過渡,也可作為其他板式轉[於板]的橋樑。1953年後,在[平板]的基礎上,又先後發展了鏇律較華麗的[慢板],節奏自由的[散板]、[導板]等新板式,使“湖廣調”逐步豐富起來。“三腳調”除少數趨向板式變化的唱腔外?大部分仍屬民間小調。多用於小戲,共60餘首,有時專戲專用(如(種麥調)只用於《南山種麥》,有的數戲通用(如[罵雞調]既用於《牧牛》,亦用於《訪友譚》等劇) “三腳調”中(大、小反惰,)之類唱腔,因詞格為十字、七字、五字等對偶句,曲調風格近似而自成一類,與唱詞結構不拘一格,襯字很多,各曲調又耳無聯繫的民歌小調,形成了差別。不管是[大小反情]類。

還是民歌小調,在過去,藝人們都習慣將其中一些節奏平緩的唱腔統稱為(平板),節奏緊促的統稱為[急板),詞格靈活、敘述性強、並近乎口語的統稱為[搭子板),並在板式名稱前冠以劇名,或保持原有民歌小調的名稱,如[補背褡平板][補背褡搭子板][小反情平板][採桑調][繡花調]等。由於[大、小反情]類的唱腔與“湖廣調”有血緣關係,且比“湖廣調”柔美,可與“湖廣調”

睦劇

睦劇相輔相成,故而一直作為睦劇的主要腔調,在大、小戲中廣為採用。自睦劇團成立後,它又衍生了[導板],[散板]、[慢板],[哭板]等板式。至於民歌小調,現則僅用作插曲。 [雜調]多作插曲用,有來自道、釋宗教音樂的[伸冤調][請五方]等;有來自婺劇的[灘簧急板]、[歡樂調]和來自徽戲的[亂彈調]、[陰司調]、[二黃急板]等。其中[二簧急板]因與“湖廣調”及[大、小反情平板]相近,故可彼此連線使用。 上述三類唱腔,均不分男、女腔;舞台語按當地的六聲調值結合中州韻,其字調為:陰平 陽平 上聲 去聲 陰入 陽入 詩 時 買 賣 識 舌 33 45 51 213 5 12 乾唱、偶加後台幫腔;句逗間以鑼鼓作“過門”。1953年睦劇團成立後,逐步增添了中、西管弦樂器伴奏,並對男、女分宮及角色分腔作了有益的探討。

睦劇早期樂隊由三人組成,分工是:打鼓佬主擊檀板(或用竹板仿製的“三塊頭”)、爆鼓(即板鼓,亦有用梆子或竹筒代替)、

睦劇兼敲扁鼓(扁圓形,木製,兩面蒙牛皮,似“書鼓”狀,俗稱“馬鼓”);一人敲蘇鑼,兼鐃鈸,謂之“雙龍頭”;敲小鑼者兼撿場。這三人除各司其職外,還須承擔幫腔和答應場外白的任務。建立睦劇團後,樂隊才有了發展。睦劇的文場曲牌,都是借用或融化外劇種的,建團後始有新創作。鑼鼓經也只有少量是自己傳統的,其餘都是從京、婺等劇種吸收而來。鑼鼓經中的漢字代音分別這:乙(檀板聲)、角(檀板重擊聲);大(板鼓聲)、的(鈸與小鑼同擊聲);來(小鑼輕擊聲);七(鈸輕擊聲);才(鈸與小鑼同擊聲);冬(扁鼓單擊或與小鑼鈸、同擊聲);倉(大鑼聲擊聲或與其他響器同擊聲)。 傳統鑼鼓經及其作用如下:[湖廣頭鑼鼓]是[湖廣頭]功[湖廣平板]唱腔的起唱鑼鼓;視需要,有時可增加數記出台鑼。[回龍鑼鼓]為|O冬|冬冬冬冬|倉倉|冬倉七冬|倉冬|他?大|才O|,是[回龍]唱腔的起唱鑼鼓;剔去扁鼓並簡化為|O才|才才才才|倉倉|才倉七才|倉乙大|才O||即成[種麥平板][賣花線][下南京搭子]等唱腔上、下句的間奏。[長程]是[三腳調]中[平板]或[搭子板]的起唱鑼鼓。[短程]是[三腳調]中[平板]唱腔上、下句的間奏;[湖廣平板]的間奏不用它,只用一記或數記小鑼應承。[急(緊)板鑼]是所有[緊板]或[急板]唱腔的起唱鑼鼓。[九記鑼]是多數[緊板]、[急板]上、下句的間奏。[九記鑼]是多數[緊板]、[急板]上、下句的間奏。除此之外,還有一些用於唱腔句逗間的一記、二記、三記等大、小[插木追],頗有特色。

睦劇兼敲扁鼓(扁圓形,木製,兩面蒙牛皮,似“書鼓”狀,俗稱“馬鼓”);一人敲蘇鑼,兼鐃鈸,謂之“雙龍頭”;敲小鑼者兼撿場。這三人除各司其職外,還須承擔幫腔和答應場外白的任務。建立睦劇團後,樂隊才有了發展。睦劇的文場曲牌,都是借用或融化外劇種的,建團後始有新創作。鑼鼓經也只有少量是自己傳統的,其餘都是從京、婺等劇種吸收而來。鑼鼓經中的漢字代音分別這:乙(檀板聲)、角(檀板重擊聲);大(板鼓聲)、的(鈸與小鑼同擊聲);來(小鑼輕擊聲);七(鈸輕擊聲);才(鈸與小鑼同擊聲);冬(扁鼓單擊或與小鑼鈸、同擊聲);倉(大鑼聲擊聲或與其他響器同擊聲)。 傳統鑼鼓經及其作用如下:[湖廣頭鑼鼓]是[湖廣頭]功[湖廣平板]唱腔的起唱鑼鼓;視需要,有時可增加數記出台鑼。[回龍鑼鼓]為|O冬|冬冬冬冬|倉倉|冬倉七冬|倉冬|他?大|才O|,是[回龍]唱腔的起唱鑼鼓;剔去扁鼓並簡化為|O才|才才才才|倉倉|才倉七才|倉乙大|才O||即成[種麥平板][賣花線][下南京搭子]等唱腔上、下句的間奏。[長程]是[三腳調]中[平板]或[搭子板]的起唱鑼鼓。[短程]是[三腳調]中[平板]唱腔上、下句的間奏;[湖廣平板]的間奏不用它,只用一記或數記小鑼應承。[急(緊)板鑼]是所有[緊板]或[急板]唱腔的起唱鑼鼓。[九記鑼]是多數[緊板]、[急板]上、下句的間奏。[九記鑼]是多數[緊板]、[急板]上、下句的間奏。除此之外,還有一些用於唱腔句逗間的一記、二記、三記等大、小[插木追],頗有特色。《雪蘭花》

睦劇杭州市西湖之春藝術節昨天演出了睦劇《雪蘭花》,我今天要說的是一個人與一齣戲。王姝蘋,一個在淳安千島湖畔長大的睦劇女演員,一個對睦劇情深意長的奇女子,在中國唯一的睦劇劇團解散幾十年後,先後兩次組織人員兩次演出大型睦劇《雪蘭花》,非常不容易。睦劇現在是國家級的非物質文化遺產,原名三角戲,因為淳安古時屬於睦州,故解放後就將它定名字為睦劇。睦劇主要特色是載歌載舞和優美的音樂。其曲調有100多個,總體分為大戲曲調和小戲曲調。大戲曲調主要是湖廣調和大反情調。小戲曲調有採桑調、種麥調等。具有濃郁的鄉土氣息和生活情趣。《雪蘭花》的此次演出,比2006年的那次,有了提高,故事更加脈絡清晰,唱詞更加豐富優美,王姝蘋的表演也有了很大的提升,許多高難度動作也能夠做了,非常難得。如果沒有王姝蘋,就沒有睦劇的這兩次演出,戲曲是靠名家名演員為生命的,睦劇現在有王姝蘋,如果王姝蘋不幹了,靠誰呢,只有靠淳安的老百姓了。好在地方戲曲從來就有能夠在夾縫中間生存的能力,劇團可以不要了,但是劇種是不會馬上就滅亡的,就是這個劇種沒有了,它的一些藝術元素也會永久流傳下去的。

睦劇杭州市西湖之春藝術節昨天演出了睦劇《雪蘭花》,我今天要說的是一個人與一齣戲。王姝蘋,一個在淳安千島湖畔長大的睦劇女演員,一個對睦劇情深意長的奇女子,在中國唯一的睦劇劇團解散幾十年後,先後兩次組織人員兩次演出大型睦劇《雪蘭花》,非常不容易。睦劇現在是國家級的非物質文化遺產,原名三角戲,因為淳安古時屬於睦州,故解放後就將它定名字為睦劇。睦劇主要特色是載歌載舞和優美的音樂。其曲調有100多個,總體分為大戲曲調和小戲曲調。大戲曲調主要是湖廣調和大反情調。小戲曲調有採桑調、種麥調等。具有濃郁的鄉土氣息和生活情趣。《雪蘭花》的此次演出,比2006年的那次,有了提高,故事更加脈絡清晰,唱詞更加豐富優美,王姝蘋的表演也有了很大的提升,許多高難度動作也能夠做了,非常難得。如果沒有王姝蘋,就沒有睦劇的這兩次演出,戲曲是靠名家名演員為生命的,睦劇現在有王姝蘋,如果王姝蘋不幹了,靠誰呢,只有靠淳安的老百姓了。好在地方戲曲從來就有能夠在夾縫中間生存的能力,劇團可以不要了,但是劇種是不會馬上就滅亡的,就是這個劇種沒有了,它的一些藝術元素也會永久流傳下去的。最後的謝幕

睦劇5日晚,睦劇《雪蘭花》在浙江兒童藝術劇院正式上演。這是這齣精心排練了幾個月的睦劇大戲第一次向公眾亮相,也可能是最後一次。晚上7點,暑氣還沒有完全消散,觀眾已經陸陸續續地從四面八方趕到劇院裡來了。他們中有從小生長在淳安農村,想來重溫一下睦劇韻味的,也有不知道睦劇為何物,好奇想來感受一下的。懷著不同目的趕來的觀眾占據了劇院八成左右的座位,這讓此前一直擔心無人捧場的演出方頗覺安慰。坐在記者後面的單小姐說,她以前從來沒聽說過睦劇,在報紙上看了介紹,得知這齣戲也許只演一場,特別趕來看看。來之前,她還專門上網查了有關睦劇的資料,做足了預習功課。還有一些人隨身帶來了照相機或是攝像機,想記錄下這即將消失的藝術。 花了這么多精力排出來的一部戲,卻只能演一場,這讓昨晚的演出多了點行為藝術的味道。和通常演出謝幕不太一樣,《雪蘭花》的謝幕音樂被設計得莊嚴而肅穆,演員們站成一排,緩緩地往前走,然後一個長時間的90度鞠躬。不少演員的眼中都含著淚花,他們是在為這齣戲謝幕,也是在為這個瀕臨滅絕的劇種謝幕。 沒有了專業的劇團,這齣戲的演員是從全省12個不同的劇團拼湊起來的。因為經費嚴重不足,導演翁國生說,他們實在沒能力把這個戲繼續演下去了。而直到目前為止,演員們都還不知道自己能拿到多少演出費。

睦劇5日晚,睦劇《雪蘭花》在浙江兒童藝術劇院正式上演。這是這齣精心排練了幾個月的睦劇大戲第一次向公眾亮相,也可能是最後一次。晚上7點,暑氣還沒有完全消散,觀眾已經陸陸續續地從四面八方趕到劇院裡來了。他們中有從小生長在淳安農村,想來重溫一下睦劇韻味的,也有不知道睦劇為何物,好奇想來感受一下的。懷著不同目的趕來的觀眾占據了劇院八成左右的座位,這讓此前一直擔心無人捧場的演出方頗覺安慰。坐在記者後面的單小姐說,她以前從來沒聽說過睦劇,在報紙上看了介紹,得知這齣戲也許只演一場,特別趕來看看。來之前,她還專門上網查了有關睦劇的資料,做足了預習功課。還有一些人隨身帶來了照相機或是攝像機,想記錄下這即將消失的藝術。 花了這么多精力排出來的一部戲,卻只能演一場,這讓昨晚的演出多了點行為藝術的味道。和通常演出謝幕不太一樣,《雪蘭花》的謝幕音樂被設計得莊嚴而肅穆,演員們站成一排,緩緩地往前走,然後一個長時間的90度鞠躬。不少演員的眼中都含著淚花,他們是在為這齣戲謝幕,也是在為這個瀕臨滅絕的劇種謝幕。 沒有了專業的劇團,這齣戲的演員是從全省12個不同的劇團拼湊起來的。因為經費嚴重不足,導演翁國生說,他們實在沒能力把這個戲繼續演下去了。而直到目前為止,演員們都還不知道自己能拿到多少演出費。 睦劇

睦劇 睦劇

睦劇 睦劇

睦劇 睦劇

睦劇 睦劇

睦劇 睦劇

睦劇 睦劇

睦劇 睦劇

睦劇 睦劇

睦劇