含義

生物剽竊

生物剽竊“生物剽竊”是近幾年出現的比較新的一個概念。從出現到今天不過十年的時間,或者稱為“生物掠奪”或者“生物海盜”,只是泛指已開發國家對於開發中國家遺傳資源和傳統知識的一種掠奪行為,但是伴隨著時間的推移,它的含義越來越清晰,也越來越複雜。

所謂‘生物剽竊’(bio-piracy),一般是指已開發國家的跨國公司、研究機構以及其他有關生物產業的機構憑藉其生物技術上的優勢,未經資源擁有國及土著和地方社區的許可和同意,利用這些國家豐富的遺傳資源和相關傳統知識,在物種、糧食和醫藥等領域進行研究和用於商業開發,進而利用西方現行的智慧財產權法律體系對已開發的技術申報專利,完全不考慮資源提供國/者的利益而獨自獲利的行為。

同類說法

著名的印度學者Vandana Shiva出版了一本專著“Biopiracy,The Plunder of Nature and Knowledge”,對“生物剽竊”行為從經濟、政治、環境和法律等諸多角度加以論述。從而使“生物剽竊”(bio-piracy)這一概念正式成為學術研究的對象。由於出發點和專業領域的不同,對“bio-piracy”有著不同側重的描述,因此也就有不同的定義。這一點,從中國對於bio-piracy的不同譯名中就可見一斑。由於“piracy”一詞在英文中有“海盜”、“盜版”以及“剽竊”的意思,因此相應的中國的譯名也是五花八門。大體有以下幾種:

(1)生物海盜(生物偷盜、生物掠奪)。這是取“bio-piracy”的字面意思。因為bio-piracy所涉及的對象不僅有資源而且有傳統知識。但是如果說側重於對西方國家跨國公司行為的抨擊,側重於bio-piracy對自然資源的破壞和掠奪的話,是可以將“bio-piracy”單純的理解為一種“海盜”行為的。因此國內有許多科技界和管理學界的人士採用“生物海盜”或是“生物掠奪”這一概念。

(2)“生物盜版”,這是取“piracy”在法律上的專業解釋“盜版”,它所強調的是“bio-piracy”對於土著和地方社區人民所擁有的傳統知識的侵犯。相對第一個名詞而言,這個詞更具有專業性,而且是一個法律意義上的概念。

(3)生物勘探,使用這一概念的學者是很少的,主要是一些生物專業方面的學者。他們是側重於從“bio-piracy”的行為表現上來對它進行定義。

產生背景

生物剽竊--掠奪遺產資源

生物剽竊--掠奪遺產資源20世紀後半葉分子生物學的偉大發現,使人們把生命看成是一種功能特定的各種基因之間的組合,生物技術可以如願地對這些基因進行識別、阻斷、重組,並由此獲得經濟價值。生物技術產業的特點之一是資源依賴性與資源信息化。這就決定了在生物技術時代,誰掌握了地球上的有限遺傳資源,誰就能在生物經濟的發展中取得主動,從而成為新的財富擁有者。

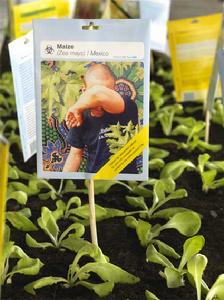

遺傳資源的巨大用途是有事例可以證明的。比如,科學家們發現了一種生長在墨西哥南部山林中的玉米品系,可以抗禦枯葉真菌。枯葉真菌曾是美國玉米的嚴重災害,農民當年的損失超過20億美元。遺傳學家把這種玉米中的抗枯葉真菌基因成功地轉移到玉米種子中去,使美國的玉米具有了抵抗這種災害的能力。據育種公司的專家們估計,這種新發現的抗枯葉真菌品系的商業價值,每年可達數10億美元。遺傳資源和傳統知識如此珍貴,用途如此巨大,就使得那些擁有資本和技術的人就藉助發明專利建立起一種智慧財產權制度,把一些天然生物成分和單個基因遺傳物質剝離,當作更大發明的一部分。已開發國家的大公司,現在正在開發土著居民的土地。他們先開發原料,然後對這些天然資源進行所謂的“提純”或加工,將其視為“發明”,並宣布他們對這些發明擁有智慧財產權。這種通過運用發明權利,直接或間接占有土著居民的生物資源或知識的行為,就是“生物剽竊”的一種具體的表現形式。

危害性

生物剽竊描寫了“殖民入侵”的一種新形式,它指的是一些西方的公司通過從開發中國家引進原始植物,食物,地域知識,人體組織以及藥物,從中獲得專利,並將專利投入到盈利性行業中。可是只有在少數情況下,他們將獲得的一部分利益分給這些資源的所有國。

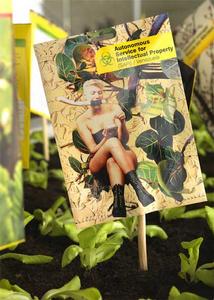

生物剽竊鎖定的對象是一些有著豐富文化和生物資源的國家,比如墨西哥,印度,巴西,印度尼西亞和澳大利亞。這一過程即被稱為殖民主義的外部侵略,也被描寫成內部掠奪維也納藝術家Ines Doujak 在她的Siegesgärten (勝利花園,2007)中批判了歐盟和美國的生物政策,因為他們對於自然和生民的經濟化開發採取視而不見的政策。

典型案例

開發中國家資源是生物剽竊的目標

開發中國家資源是生物剽竊的目標在馬達加斯加熱帶雨林中,研究人員發現了一種具有獨特遺傳性狀的稀有長春花植物,可以作為藥物用來治療某些癌症。禮來製藥公司(Elililly)把它開發成為藥物,獲取了巨大的利潤———僅在1993年銷售額就達1.6億美元。根據從紫長春花屬植物中提取的長春花鹼和豌豆鹼製造的藥品,對治癒何杰金病和小兒淋巴細胞白血病能起到很大的作用。禮來製藥公司已經每年從這些藥品中盈利上億美元,而馬達加斯加(這些紫長春花屬植物來源地)卻沒有從中得到任何的利益。

美國專利商標局1993通過密西西比大學醫藥中心所申請的,利用薑黃作為藥用的專利(No.5401504),該項專利的內容只是宣稱用一個包含薑黃粉有效成分的療傷口藥劑來治療病人。然而因為薑黃在印度為傳統的藥用植物,因此被提出異議,美國終於在1997裁決撤銷,可說是第三世界國家對抗“生物剽竊”打勝仗的第一回。

秘魯也是飽受“生物剽竊”嚴重的國家。無論是原產地的秘魯,還是秘魯的各族土著居民,都沒有因為他們擁有的原生資源和傳統知識被利用而獲得任何利益。這種局面一直如此。多年來,秘魯原產的典型作物,如昆諾阿黎、龍血樹脂、棉花和馬卡樹等有1/3被侵害了產權。馬卡樹原產秘魯,是塔萬廷蘇約古代居民培育出來的。秘魯的祖先知道它的藥用價值,它也是一種營養品,其有用成分可製成春藥,治療女性陰冷,還可治療月經不調和閉經,抗癌效果也不錯。但是,美國專利與商標局卻把馬卡樹的加工專利權,授予了世界純植物藥材股份有限公司。

韓國的一家製藥公司Lucky Biotech Corporation與加利福尼亞大學共同合作從西非的一種叫thaumati的植物中提取甜蛋白並申請了美國和國際專利,估計這項專利有望成為“一架賺錢的機器”。

1991年,美國默克藥業集團公司僅用了100萬美無就買下了對哥斯大黎加的植物資源進行篩選、研究和開發的權利。1997年,有”皇冠名珠”之稱的印度香米被一家美國公司申請了專利,直接影響印度每年3億美元的香米出口,儘管後來印度政府費盡周折,仍失去了16項專利權。2001年,美國的一家公司利用現代生物技術開發出一種品質與泰國”茉莉花香米”十分相似的新品種,井準備在美國申請專利保護。泰國農民聞訊後,舉行了大規模的抗議活動,要求政府保護本國傳統香米的生產和出口。據統計,美國通過各種途徑獲取的生物遺傳資源占其總量的90%,日本占85%。

如此嚴峻的現狀使得那些先前無償提供傳統知識和遺傳資源的開發中國家意識到不能只是無私貢獻了。

中國情況

中國作為世界上最大的開發中國家,擁有豐富的生物基因資源。中國擁有高等植物3000餘種,脊椎動物6347種,均居世界前列。中國還是世界8個作物起源中心之一,在漫長的農牧業發展過程中,培育和馴化了大量經濟性狀優良的作物、果樹、家禽、家畜物種和數以萬計的品種。不僅如此,中國還擁有世界上最豐富的人類基因資源。中國的人口多,民族多,疾病的種類也很多,既有開發中國家高發的傳染病或某些遺傳病,又有因生活方式改變而引起的肥胖症、高血壓、心臟病等“富貴病”;而且中國幾代同堂的現象非常普遍,少數民族聚居,這又使得家系遺傳資源非常純粹。因此,中國可以說是遺傳資源的黃金寶地,也是國外大型生物技術公司和製藥公司以及研究機構覬覦進而進行“生物剽竊”的目標。

生物剽竊物種資源

生物剽竊物種資源由於一些人目前還沒有認識到基因資源的寶貴价值,缺乏保護基因資源的意識,相關法律法規也不是非常的健全。國外一些科研機構、高校、生物製藥公司等機構,正利用中國相關法律條文的漏洞,以及中國科研人員急於與國外合作、急於獲得研究經費或高額獎學金的心理,千方百計地騙取中國大量的基因資源。

另外,在西部開發過程中,特別是我國加入WTO後,我國西部地區和西方跨國公司的經濟文化交流大大增加,也使得我國西部地區豐富的傳統知識面臨著被大規模掠用的危險。西部少數民族傳統地區的人們特別是年輕人,渴望致富,認同現代文化和現代知識,對傳統知識的價值認識偏頗,因而在西部傳統地區內部,傳統知識因缺乏時尚性,缺乏世界主流文化的認同而遭遇年輕人的冷遇甚至抵制。一些西方醫藥公司對包括西部地區在內的我國開發並使用了上千年的中草藥稍加研究甚至未加任何改進,就開發出了新的藥品,並申請了專利,獲利甚巨,卻沒有給我國任何補償。隨著西部開發的進一步推進,隨著西部現代化的進一步發展,這種狀況愈演愈烈,西部民族遺傳資源、傳統知識及其載體處境堪憂。

爭論觀點

“生物剽竊”的爭論已經讓許多公司站在與若干開發中國家政府及其土著民眾對立的立場,開發中國家的政府和民眾們聲稱,他們被這些公司剝削利用。這一爭論也導致了學術界和非政府環保組織之間的緊張。在原則上,為生物資源申請專利不應該是剝削利用性的,任何人都有權利申請一項基於生物發現的專利並坐享其成。然而,在實踐上,專利規則更傾向於青睞公司而不是土著社區。例如,一個土著治療師可能開發出一種治療性的植物提取物或者草藥藥方。但是為之獲得專利將會非常困難,首先是因為申請專利的發明需要用專業術語描繪,第二是因為申請專利的費用之高足以讓人卻步。同時,儘管大多數傳統知識由於缺乏創新性而無法獲得專利,一些研究者聲稱他們通過添加了一些創新性步驟讓自己的產品變得能夠被專利保護。

許多科學家否定了大多數有關生物剽竊的指控,他們爭辯說,相關的專利是授予給那些他們從事的額外工作,這些工作才使得一項來自生物資源的發明能合格獲得專利,獲得專利的並不是發現這種天然資源本身。然而,批評人士反對這種論據,他們說最有創意的部分經常是最初發現的某物種的有用性狀,這些都是被土著社區的成員們發現,以及通過他們開發的技藝和程式來套用的。他們爭辯說,隨後被實驗室科學家進行的、對有效化合物的隔離和闡釋是相對常規,不具有創意的工作。此外,他們指出,一些國家的專利局沒有對專利申請進行細緻的調查。結果,那些沒有描繪出真正發明的東西有時候被錯誤地授予了專利。

反對措施

如果不想讓生物多樣性本身遭受損失,反對生物剽竊的鬥爭必須既考慮到正規的科學研究又考慮到社會正義。長期以來,科學家或明或暗地參與了已開發國家尋找和確保自然資源,讓這些資源用於工業化或者維持他們自己生活標準的行動。這是19世紀許多探尋和測繪非洲中部的“科學”考察背後的動機。最近,研究地方藥物又成為了一種從植物中發現可能具有現代藥物價值活性成分的划算的方式。隨著商業和經濟動機在這樣的“科學”事業背後湧現,人們不可避免地對於這種單向的利益流向越來越感到氣憤。為此,國際社會制訂了措詞強硬的協定,用於促進社會正義。最有影響力的一個協定就是1993年生效的聯合國《生物多樣性公約》,該公約賦予了各國對其境內的動植物的所有權和控制權。