概況

1980年8月26日,五屆全國人大常委會第十五次會議批准國務院提出的《中華人民共和國廣東省經濟特區條例》,正式宣布在深圳、珠海、汕頭、廈門成立經濟特區。當時批准的珠海經濟特區面積為6.8平方公里。19

珠海三角洲

珠海三角洲83年6月29日,經國務院批准,珠海經濟特區範圍擴大為15.16平方公里;1988年再次擴大至121平方公里。2009年,橫琴納入珠海經濟特區範圍,珠海經濟特區總面積擴大為227.46平方公里。2010年8月26日,經國務院批准,從2010年10月1日起,將珠海經濟特區範圍正式擴大到全市。

2009年1月8日,國家發展和改革委員會在國務院新聞辦舉行的新聞發布會上公布《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要(2008-2020年)》。規劃範圍以廣東省的廣州、深圳、珠海、佛山、江門、東莞、中山、惠州和肇慶市為主體,輻射泛珠江三角洲區域,並將與港澳緊密合作的相關內容納入規劃,促進珠三角進一步發揮對全國的輻射帶動作用和先行示範作用。珠三角經濟區的戰略定位是:探索科學發展模式試驗區、深化改革先行區、擴大開放的重要國際門戶、世界先進制造業和現代服務業基地及全國重要的經濟中心。《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要》頒布實施後,珠三角同城化的速度在不斷加快,如在珠江口東岸的三個城市深圳、東莞、惠州正在積極打造半小時半徑的“深莞惠經濟圈”。

2009年8月的粵港聯席會議上,南沙與深圳前海、深港河套被正式確定為廣東與港澳合作示範區。2009年8月,廣州南沙保稅港區通過國家11部委聯合驗收,批准正式封關運作,是廣東省首個封關運作的保稅港區。南沙是大珠三角的地理中心,距香港38海里,距澳門41海里,方圓100公里範圍內囊括了整個大珠三角城市群。南沙周邊70公里範圍內有廣州、深圳、珠海、香港、澳門五大國際機場。

2009年10月28日,由粵港澳三地合作完成的《大珠江三角洲城鎮群協調發展規劃研究》在澳門發布,研究報告提出總體目標,推動三地合力建設具有全球競爭力的世界級城鎮群。粵港澳合作向珠三角西岸推進

2009年10月28日,國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議,討論並原則通過《關於進一步促進廣西經濟社會發展的若干意見》,批准港珠澳大橋工程可行性研究報告。會議認為,建設東接香港、西接廣東(珠海)、澳門的港珠澳大橋,對於完善國家和粵港澳三地的綜合運輸體系和高速公路網路,密切珠江西岸地區與香港地區的經濟社會聯繫,提升珠江三角洲地區的綜合競爭力,保持港澳地區的持續繁榮穩定,促進珠江兩岸經濟社會協調發展,具有重要意義。會議要求各有關方面明確責任,加強協調,保障項目順利實施,確保工程建設優質、安全。

2010年1月7日,廣東省委十屆六次全會公布了最新的《珠三角綠道網總體規劃綱要》。綱要提出,廣東將在3年內建設6條長度不一的“綠色道路”,連結廣佛肇、深莞惠、珠中江三大都市區,全長1690公里,服務人口超過2500萬人。“綠道”是一種線性綠色開敞空間,通常沿著河濱、溪谷、山脊、風景道路、鐵路、溝渠等自然和人工廊道建設,內設可供遊人和騎車者進入的景觀線路,連線主要的公園、自然保護區、風景名勝區、歷史古蹟和城鄉居民居住區。綠道網的建設在美國、德國、日本等較已開發國家已有成功先例。2010年3月22日,珠三角綠道網建設正式啟動。

自《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要(2008-2020)》獲得通過以來,廣東省積極推進珠三角區域交通一體化方案,相繼試行廣州佛山年票互認,撤銷31個政府還貸二級公路收費站,實行珠海、中山、江門三市年票互認。廣州、佛山、肇慶三市年票互認。下一步將推動深圳、東莞、惠州三市通行費互免;到2012年底,珠三角九個城市將實現年票(通行費)互認互免,最終實現珠三角區域年票制,為珠三角區域經濟一體化提供良好的交通運輸環境,助力珠三角核心區域經濟生態圈建設。

2010年4月7日,廣東省人民政府和香港特別行政區政府正式簽署了《粵港合作框架協定》。中共中央政治局常委、國家副主席習近平出席簽署儀式。《粵港合作框架協定》共11章50條11900多字,涵蓋了粵港經濟、社會、民生、文化等合作領域。

2010年4月13日,由澳門國際機場輪值主辦的珠三角五大機場主席會議在澳門召開,廣州、香港、深圳、澳門和珠海五地機場負責人就進一步提升彼此商務、規劃與基建等方面合作簽署了備忘錄。為落實《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要》,珠三角地區五大機場負責人於2009年3月7日聯合簽署行動綱領,就五大機場發展定位、共同爭取拓展珠三角空域等六個方面達成共識。

2010年6月20日,中共福建省委書記孫春蘭宣布,國務院已批准廈門經濟特區擴大到全市,並建立兩岸區域性金融服務中心。

2010年7月1日,深圳經濟特區範圍擴大至深圳全市,逾百部特區法規、規章當日起全市適用。

2010年7月26日,廣州市交通委員會披露,國務院日前下發了《國務院關於同意設立廣州白雲機場綜合保稅區的批覆》,正式批覆同意設立廣州白雲機場綜合保稅區。這是繼2008年11月國務院批准設立南沙保稅港區後,廣州獲批的又一大型海關特殊監管區,是國家批准設立的第10個綜合保稅區。廣州白雲機場綜合保稅區位於廣州市北部,地跨白雲區和花都區,毗鄰廣州白雲機場,規劃圍網範圍面積約7.39平方公里,分為中區、南區、北區三個圍網區域。中區位於白雲機場北端白雲機場物流園內,由現有白雲機場中性國際貨站和廣州空港保稅物流中心組成,面積0.66平方公里。南區位於白雲區鍾落潭鎮,規劃控制範圍為4.53平方公里。北區位於花都區花都機場高新科技產業基地內,規劃控制範圍為2.19平方公里。2009年,白雲機場貨運吞吐量達955萬噸,位居國內機場第三,2010年上半年,白雲機場貨運吞吐量達53.8萬噸,同比增長31.9%,保持高速增長勢頭。

2010年8月,廣東省政府公布珠三角五個一體化規劃,即基礎設施、產業布局、基本公共服務、城鄉規劃和環境保護,規劃建設交通、能源、水利、信息化四類重大工程共150個項目,總投資19767億元,力推珠三角一體化進程。近期規劃目標到2012年,遠期規劃到2020年。2015年1月前,完全取消珠三角地區之間的行動電話長途和漫遊資費,將固定電話長途通話費調整為區間通話費水平,實現珠三角通信資費一體化。2014年實現珠三角城市公共運輸“一卡通”,並逐步拓展到城際軌道等交通領域。

2010年8月23日,中國政府網刊載《國務院關於深圳市城市總體規劃的批覆》(國函〔2010〕78號),國務院原則同意修訂後的《深圳市城市總體規劃(2010-2020年)》。

2010年8月26日,國務院批准,從2010年10月1日起,珠海經濟特區範圍正式擴大到全市。

2010年8月26日(深圳經濟特區30歲生日),國務院批覆同意《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》,明確把前海建設成為粵港現代服務業創新合作示範區。

2010年9月6日,在深圳經濟特區建立30周年(1980年8月,深圳經濟特區正式建立)慶祝大會上,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席胡錦濤發表重要講話。胡錦濤強調,我們要勝利實現既定戰略目標,必須堅定不移堅持中國特色社會主義道路,堅定不移堅持中國特色社會主義理論體系,勇於變革、勇於創新,永不僵化、永不停滯,不為任何風險所懼,不被任何干擾所惑,繼續奮勇推進改革開放和社會主義現代化建設的偉大事業。珠海將實施30項工程辦128件惠民實事珠海經濟特區擴大範圍後將啟動西部中心城區開發

2011年3月28日,深圳市交通運輸委員會發布《深圳市道路網“十二五”發展規劃(徵求意見稿)》提出:“十二五”期間,深圳將投資1311億至1386億元進行道路建設,其中高速公路投資約301億元,計畫形成珠三角2小時交通圈,並將公交專用車道總里程提高3倍以上,使高峰期主幹道平均車速不低於30公里每小時。

橫琴新區

簡介

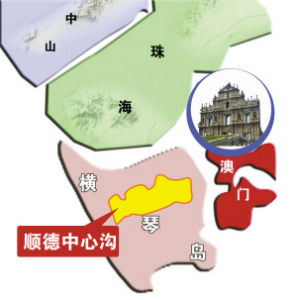

珠海市橫琴島地處珠江口西岸,毗鄰港澳,與澳門隔河相望。珠海橫琴是繼上海浦東新區、天津濱海新區之後,第三

珠海三角洲

珠海三角洲個由國務院批准的國家級新區。推進橫琴開發,有利於推動粵港澳緊密合作、促進澳門經濟適度多元化發展和維護港澳地區長期繁榮穩定。國務院常務會議決定將橫琴島納入珠海經濟特區範圍,對口岸設定和通關制度實行分線管理。要通過重點發展商務服務、休閒旅遊、科教研發和高新技術產業,加強生態環境保護,鼓勵金融創新,實行更加開放的產業和信息化政策等,逐步把橫琴建設成為“一國兩制”下探索粵港澳合作新模式的示範區、深化改革開放和科技創新的先行區、促進珠江口西岸地區產業升級的新平台。到2015年,人口規模為12萬人,人均GDP為12萬元人民幣;到2020年,人口規模為28萬人,人均GDP為20萬元人民幣。

2009年6月24日,國務院常務會議討論並原則通過《橫琴總體發展規劃》。2009年8月14日國務院正式批覆《橫琴總體發展規劃》。

2009年10月28日,由粵港澳三地合作完成的《大珠江三角洲城鎮群協調發展規劃研究》在澳門發布,研究報告提出總體目標,推動三地合力建設具有全球競爭力的世界級城鎮群。2009年12月15日,連線粵港澳三地、長達近50公里的港珠澳大橋正式動工建設。這座總投資700多億元、跨境又跨海的大型基礎工程,將從根本上解決阻礙粵港澳三地合作交流的交通瓶頸,成為深化粵港澳合作、促進港澳地區繁榮穩定的“世紀金橋”,也將成為中國“一國兩制”成功實踐的里程碑。

2009年10月28日,國務院總理溫家寶主持召開國務院常務會議,討論並原則通過《關於進一步促進廣西經濟社會發展的若干意見》,批准港珠澳大橋工程可行性研究報告。會議認為,建設東接香港、西接廣東(珠海)、澳門的港珠澳大橋,對於完善國家和粵港澳三地的綜合運輸體系和高速公路網路,密切珠江西岸地區與香港地區的經濟社會聯繫,提升珠江三角洲地區的綜合競爭力,保持港澳地區的持續繁榮穩定,促進珠江兩岸經濟社會協調發展,具有重要意義。會議要求各有關方面明確責任,加強協調,保障項目順利實施,確保工程建設優質、安全。港珠澳大橋可行報告獲批 計畫2009年底動工

2009年11月,珠海橫琴新區管理委員會獲批成立,該機構為廣東省人民政府派出機構並委託珠海市人民政府管理,規格為副廳級。

2009年12月16日,繼上海浦東新區、天津濱海新區之後,中國第三個國家級新區橫琴新區在珠海市橫琴掛牌成立。當日,該區投資總額逾726億元人民幣的首期4大工程也宣布啟動:橫琴新區市政基礎設施建設項目、橫琴多聯供燃氣能源站項目、珠海長隆國際海洋度假區項目、珠海十字門中央商務區項目。

珠海市橫琴島地處珠江口西岸,毗鄰港澳,與澳門隔河相望。推進橫琴開發,有利於推動粵港澳緊密合作、促進澳門經濟適度多元化發展和維護港澳地區長期繁榮穩定。國務院常務會議決定將橫琴島納入珠海經濟特區範圍,對口岸設定和通關制度實行分線管理。要通過重點發展商務服務、休閒旅遊、科教研發和高新技術產業,加強生態環境保護,鼓勵金融創新,實行更加開放的產業和信息化政策等,逐步把橫琴建設成為“一國兩制”下探索粵港澳合作新模式的示範區、深化改革開放和科技創新的先行區、促進珠江口西岸地區產業升級的新平台。現有土地總面積106.46平方公里的橫琴島,其中山體、濕地等57.9平方公里劃為禁建區,並執行最高的環境保護標準和實施嚴格的環境保護舉措。橫琴新區位於珠海市南部,珠江口西側,毗鄰港澳。處於“一國兩制”的交匯點和“內外輻射”的結合部。橫琴新區的面積,是澳門現有面積的3倍多,其中未建設的土地面積占總面積的90%以上。

歷程

1992年,橫琴島被廣東定為擴大對外開放四個重點開發區之一。

2004年,廣東省提出將橫琴島創建為“泛珠三角橫琴經濟合作區”。

2005年9月10日,國務院總理溫家寶視察橫琴時讚嘆“這是一塊寶地”,要求謀而後動。

2009年6月24日,國務院常務會議討論並原則通過《橫琴總體發展規劃》。

2009年8月14日,國務院正式批准實施《橫琴總體發展規劃》。

2009年12月16日,繼上海浦東新區、天津濱海新區之後,中國第三個國家級新區橫琴新區在珠海市橫琴掛牌成立。當日,該區投資總額逾726億元人民幣的首期4大工程也宣布啟動:橫琴新區市政基礎設施建設項目、橫琴多聯供燃氣能源站項目、珠海長隆國際海洋度假區項目、珠海十字門中央商務區項目。

2010年4月14日,珠海市國土局相關負責人證實,珠海市政府收回橫琴島中心溝順德圍墾區內的全部國有土地使用權。佛山市順德區在珠海的這塊“飛地”,將得到近30億元的補償款。珠海橫琴新區原來僅有40多平方公里。地分兩塊,一為大橫琴、一為小橫琴,中間是條由海水與濕地交織的面積逾14平方公里的巨溝。

橫琴定位

“兩區一平台”所謂“示範區”是指創新通關模式,以橫琴為載體大力推進粵港澳融合發展,聚合珠三角的資源、產業、科技優勢與港澳的人才、資金、管理優勢,加強三地在經濟、社會和環境等方面的合作,率先探索建立合作方式靈活、合作主體多元、合作渠道暢順、合作效果顯著的新機制,為推進粵港澳更緊密合作提供示範。

“先行區”是指在CEPA框架下進一步擴大開放,進一步發揮香港、澳門的自由港優勢,大力推進通關制度創新、科學技術創新、管理體制創新和發展模式創新,為港澳人員在橫琴就業、居住和自由來往提供便利,大力提升經濟社會發展的國際化水平,建設高水平的科技創新和產業化基地,在改革開放的重要領域和關鍵環節率先取得突破,為珠三角“科學發展、先行先試”創造經驗。

“新平台”是指加強珠澳合作,大力吸納國外和港澳的優質發展資源,打造區域產業高地,通過研發和創意設計等高技術的轉移、擴散和外溢效應,促進珠三角和內地傳統產業的技術改造和最佳化升級。拓展澳門的產業發展和教育科研空間,促進澳門經濟適度多元發展。

主要發展目標

經過十到十五年的努力,把橫琴建設成為連通港澳、區域共建的‘開放島’;經濟繁榮、宜居宜業的‘活力島’;知識密集、信息發達的‘智能島’;資源節約、環境友好的‘生態島’。到2020年,橫琴新區總人口為28萬人,人均GDP為20萬元。

國務院規劃珠海橫琴新區2020年人均GDP達20萬 解讀珠江三角洲發展規劃 《橫琴總體發展規劃》說明會在澳門舉行

發改委副主任解讀長三角與珠三角戰略定位及發展異同珠三角綠道網建設正式啟動 珠三角城際軌道主框架網預計2013年建成投用

泛珠三角區域合作

泛珠三角區域包括廣東、廣西、海南、雲南、貴州、四川、湖南、江西、福建9個省區和香港、澳門兩個特別行政區,簡稱“9+2”。內地9省區的區域面積為全國的五分之一,人口占三分之一,經濟總量占三分之一。加上香港和澳門兩個特區,泛珠三角在全國的地位十分突出。這一區域所建立起來的共生共贏型經濟體系,將成為中國未來經濟發展的高速增長極。

泛珠三角區域合作由廣東省政府發起,並得到周邊省區和港澳兩個特區的積極回響,得到中央政府的積極支持和指導,是新中國成立以來規模最大、範圍最廣、在不同體制框架下的區域組合,已成為中國區域合作與發展中的一個新嘗試,也將是中國東、中、西部經濟互聯互動、協調發展的新突破。

改革開放以來,泛珠三角區域的經濟聯繫在市場的作用下大大加強。形成了以珠三角為中心的“泛珠三角人流圈”和以大珠三角為主要進出口通道的“泛珠三角國際物流圈”。廣東致力發展成為製造業基地,香港則重點發展物流、金融及服務業,這種“前店後廠”式的大珠三角世界級經濟區的框架和功能已初步完成,呈現出對其腹地以及東南亞地區的強大經濟輻射力和聚集力,初步形成了泛珠三角的人流、物流、資金流、信息流和商圈流。

泛珠三角區域橫跨中國的東部、中部和西部三大地帶,加強這一區域的合作,可以使勞動力和資源由中西部向沿海地區流動,產業則由沿海地區向中西部轉移,對於促進大珠三角產業升級,帶動華南、中南、西南的經濟發展,促進內地與香港、澳門關於建立更緊密經貿關係的安排的順利實施,帶動內地特別是經濟發展相對滯後的西部地區經濟發展,都具有重要的戰略意義。

“9+2”區域合作將突出強調在優勢互補、平等互利前提下開展合作。泛珠三角地區初步擬訂了在基礎設施、產業與投資、商務與貿易、旅遊、農業、勞務、科教文化、信息化建設、環境保護和衛生防疫等10個方面作為合作的主要領域。

2010年5月,香港特區政府投資推廣署出版的《大珠三角報告書》第六版說,大珠三角地區在過去18年,經濟年均增長率超過11%。

2010年12月7日,來自廣州、南昌、長沙、深圳、廈門等11個城市的公安局局長,在海南省海口市簽署了《泛珠三角省會市暨副省級市網際網路虛擬社會管控和防範打擊涉網違法犯罪合作協定》,將聯手加大涉網犯罪的打擊力度。自2009年6月,11個泛珠三角城市公安機關建了警務協作機制,共協查案件線索7000余條、破獲網上案件432起,抓獲犯罪嫌疑人460名。

2011年3月6日,為落實《珠江三角洲地區改革發展規劃綱要(2008-2020年)》、《橫琴總體發展規劃》、《內地與澳門關於建立更緊密經貿關係的安排》(CEPA)及其補充協定,推進粵澳更緊密合作,推動廣東科學發展和澳門經濟適度多元發展,廣東省人民政府和澳門特別行政區政府經協商一致,簽署《粵澳合作框架協定》。

2011年3月25日,香港、珠海、深圳、廣州和澳門在內的大珠江三角洲地區五大機場在香港舉行年度會議,各機場管理層承諾繼續推進區內合作,優勢互補,共同推動五個機場的持續發展,並簽署了備忘錄。大珠三角地區五機場會議每年舉行,由五個成員機場輪流擔任主席,下個年度會議將由深圳機場主辦。

2011年4月,珠海市政府常務會議通過《珠港澳合作發展“十二五”規劃》。按照這一專項規劃,珠海市將在“互利共贏、平等協商”的原則下,以橫琴開發和港珠澳大橋建設為動力,以產業合作和城市功能銜接為重點,與港澳一道合作建設具有較強國際競爭力的都市圈。

港澳地區一直是珠海最大的外資來源地、最主要的貿易合作夥伴。2010年,珠海實際利用港澳資本6.41億美元,比2005年增長了68.68%。同時,珠海企業赴港澳投資日趨踴躍,截至2010年底,珠海企業累計在港澳投資項目55個,投資額9500多萬美元,涉及商業貿易、生物製藥、電子信息等領域。在進出口貿易方面,2010年,珠海與港澳地區進出口貿易總額為78.58億美元,比2005年增長111.8%。

泛珠三角區域合作與發展論壇

從2004年開始,泛珠三角區域合作與發展論壇每年在各省區輪流舉行。2010年8月27日至29日,第六屆泛珠論壇在福州舉行。論壇由福建省、江西省、湖南省、廣東省、廣西壯族自治區、海南省、四川省、貴州省、雲南省政府和香港、澳門特別行政區政府共同主辦,福建省政府承辦。本屆論壇以“合作發展、共創未來”為主題,在完善合作機制、加強“十二五”規劃銜接、加強現代化綜合交通網路和旅遊網路建設等方面取得五大合作成果。第七屆泛珠論壇將由江西省政府承辦。到2015年泛珠地區高鐵將超過1萬公里 貴陽至廣州高速公路貴州段2011年4月底通車

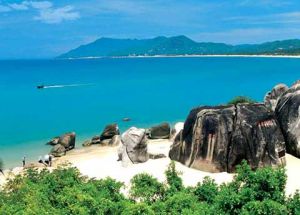

海南國際旅遊島

2010年1月4日,國務院頒布《國務院關於推進海南國際旅遊島建設發展的若干意見》(國發〔2009〕44號)。《意見》指出,海南是我國最大的經濟特區和唯一的熱帶島嶼省份。建省辦經濟特區20多年來,經濟社會發展取得顯著成就。但由於發展起步晚,基礎差,目前海南經濟社會發展整體水平仍然較低,保護生態環境、調整經濟結構、推動科學發展的任務十分艱巨。充分發揮海南的區位和資源優勢,建設海南國際旅遊島,打造有國際競爭力的旅遊勝地,是海南加快發展現代服務業,實現經濟社會又好又快發展的重大舉措,對全國調整最佳化經濟結構和轉變發展方式具有重要示範作用。2010年6月8日,國家發改委正式批覆《海南國際旅遊島建設發展規劃綱要》,明確了海南重點發展的旅遊、文化體育、房地產等八大產業。

2010年8月29日,海南國際旅遊島建設領導小組召開會議,海南將建設國際旅遊島先行試驗區,從特殊政策、開發模式、體制機制創新等方面開展探索試驗。國際旅遊島先行試驗區試驗的主要內容為:特殊政策試驗,包括免稅購物、體育彩票、西南沙旅遊、航權、遊艇郵輪水域開放、遊客簽證開放等的試驗;開發模式試驗,以政府為主導、以市場為手段、以企業為主體、以對外開放和加強國際合作為途徑的試驗;體制、機制創新試驗,在試驗區內成立試驗區黨工委和管理委員會,代行省委省政府授予的行政職能,享受省級政府的相關行政審批權;產品創新試驗,主要是特殊政策的產品、滿足不同需求的產品、建築風格獨特的產品、發揮獨特作用的產品以及服務管理標準國際化的產品創新;投融資模式創新試驗,設立服務於國際旅遊島建設的新型投融資平台,探索多元的融資渠道,探索適合園區發展的離岸金融業務等。

2011年1月13日,海口綜合保稅區通過海關總署等國務院有關部委聯合驗收組的正式驗收。3月16日,海口綜合保稅區海關開關暨海口綜合保稅區正式封關運作。海口綜合保稅區海關,即原海口保稅區海關,隸屬於海口海關管轄,負責辦理海口綜合保稅區的海關業務,成為第一個駐區的口岸單位。海口綜合保稅區位於海口市總體規劃的老城組團、老城經濟開發區內,西鄰全國25個樞紐港之一的馬村港,靠近規劃中的粵海跨海大橋,海陸空交通發達,是海南省綜合交通樞紐和西部工業走廊的龍頭。

2011年3月,為加快推進海南國際旅遊島的建設發展,國務院決定在海南省開展離島旅客免稅購物政策試點。3月24日,財政部對外發布關於開展海南離島旅客免稅購物政策試點的公告,明確試點自2011年4月20日起正式實施,免稅商品限定為首飾、工藝品、手錶等18種進口商品,每人每次免稅購物金額暫定不超過人民幣5000元。離島免稅政策的適用對象是年滿18周歲、乘飛機離開海南本島但不離境的國內外旅客,包括海南省居民。離島旅客免稅購物必須同時符合以下條件:已經購買離島機票和持有效的身份證件,國內旅客持居民身份證(港澳台旅客持有效旅行證件),國外旅客持護照;在指定的離島免稅店內付款購買免稅商品,商品品種和免稅購物次數、金額、數量在國家規定的範圍內,並按規定取得購物憑證;在機場隔離區憑身份證件及購物憑證,在指定的提貨點提取所購免稅商品,並由旅客本人乘機隨身攜運離島。

2011年3月,海南省城鄉規劃委員會第十二次會議審議通過的《海南省城鄉經濟社會發展一體化總體規劃(2010—2030)》,成為我國第一個省域層面的綜合性規劃。該規劃明確了海南省逐步消除城鄉二元結構、縮小城鄉差別等方面的政策及實施路徑。

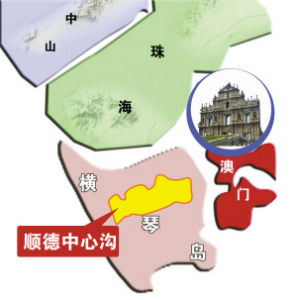

瓊州海峽跨海工程

瓊州海峽是全國3大海峽之一,位於雷州半島和海南島之間,長80公里,寬20至40公里,平均水深44米,最大深度120米。

珠海三角洲

珠海三角洲2008年6月5日,瓊州海峽跨海工程前期工作領導小組第一次會議在海口原則通過了《瓊州海峽跨海工程規劃研究工作方案》和《瓊州海峽跨海工程規劃研究工作大綱》,跨海工程將統籌考慮公路鐵路兩用,實行公路鐵路合建成為各方共識。

2009年10月,瓊州海峽跨海工程領導小組辦公室正式委託研究單位開展瓊州海峽跨海工程可行性研究工作。截至2010年3月,地質構造、岩土工程特性、斷層及地震、海洋水文、環境生態、通航和安全等15個專題研究論證工作已經全面展開。瓊州海峽跨海工程已經完成規劃研究和預可行性研究。可行性研究預計將於2010年底完成。

據介紹,瓊州海峽跨海工程將在“十二五”期間開工建設,工期預計8年。>>