體徵

澱粉樣變病

澱粉樣變病澱粉樣變病並非單一病種,它由多種不同致病機理所引起,其中澱粉樣原纖維蛋白(AFP)的生化成分亦隨臨床病理學類型的不同而異。按第三屆國際澱粉樣變討論會以不同病因的AFP生化性狀為基礎推薦的分類如下:

系統性的有:①原髮型;②骨髓瘤相關型;③繼髮型;④血液透析相關型;⑤家族遺傳型(家族性地中海熱、Muckle-Well綜合徵、家族性澱粉樣變神經病變)。局限於某器官的有:①結節型;②原發性皮膚型;③內分泌型(胰腺型、甲狀腺性);④老年型(老年性心臟澱粉樣變、老年性大腦/Alzhelmer相關型);⑤家族遺傳型(遺傳性大腦澱粉樣變)。

生理

澱粉樣變病

澱粉樣變病2.便秘、腹瀉下消化道澱粉樣纖維沉積導致便秘或腹瀉。頑固性便秘使用瀉藥後會轉變成嚴重腹瀉,然後轉為便秘與腹瀉交替,腹瀉嚴重時可有大便失禁,也有主訴腹痛者。對治療有抵抗的長期持續的腹瀉應懷疑澱粉樣變病。

3.吸收不良吸收不良的發生率為4.0%~5.8%,在小腸澱粉樣纖維沉積導致黏膜上皮的萎縮、糜爛、血管障礙,少數病例可出現吸收不良綜合徵,表現為脂肪瀉、巨幼紅細胞貧血或蛋白漏出性腸病。

4.出血、梗死、穿孔澱粉樣蛋白向毛細血管沉積可因血管障礙引起缺血、糜爛,乃至潰瘍,消化管的任何部位都可能發生潰瘍,潰瘍出血可出現嘔血、便血。亦有引起乙狀結腸的梗死和迴腸的穿孔的病例報告。腸梗阻大量澱粉樣蛋白在胃腸平滑肌沉積,進而自主神經障礙引起運動功能障礙,發生率6%~8%。所謂澱粉樣瘤(amyloidtumor),好發於胃竇幽門及遠側結腸,和同部位的惡性腫瘤一樣可引起消化道梗阻症狀。沒有器質性狹窄的病變者,有時也可能出現急性腸梗阻的症狀。Iegge等把這種狀態稱為假性腸梗阻。澱粉樣瘤常見於原發性及伴隨骨髓瘤性澱粉樣變病,腸梗阻時腹部可見大量氣體像。

5其他巨舌為澱粉樣變病的一種特徵性局部體徵,見於20%的患者,往往同時伴有頜下腺、舌下腺等涎腺的腫大。患者味覺失靈,唾液分泌減少,有口腔黏膜乾燥感、齒齦及口腔黏膜易出血,並可形成舌、頰黏膜的小血腫,後兩者在原發性澱粉樣變病中常見。咽部肌肉運動障礙(由於澱粉樣纖維浸潤引起的下位腦神經麻痹及局部澱粉樣纖維沉積)和食管病變嚴重者往往主訴吞咽困難,但未見於FAP病人中。

病因

澱粉樣變病

澱粉樣變病1.AL蛋白對消化道親和性高的澱粉樣蛋白多引起全身性澱粉樣變病。由免疫球蛋白L鏈的易變區(variantregion)的全部和一部分組成稱為AL蛋白。原發性澱粉樣變病起病多在40歲以上,原因不明,發生在以往完全健康者,無誘發疾病。合併骨髓瘤澱粉樣變病的澱粉樣蛋白也來自L鏈的免疫球蛋白——AL蛋白,由患者血清中M蛋白的L鏈或尿中本-周蛋白的分解產物變形而成。

2.AA蛋白在炎症、感染時,臨床遇到的多是增加的以急性期血清中的蛋白(serumamyloidAprotein,SAA)作為前軀體的澱粉樣A蛋白(AA蛋白)。由SAA水解而成,由76個胺基酸構成,與免疫球蛋白無關。繼發性澱粉樣變病可由許多疾病誘發,如類風濕性關節炎、慢性感染包括結核、骨髓炎、肺膿腫、支氣管擴張、慢性腎盂腎炎、炎症性腸病、真菌病等;也見於腫瘤,如Hodgkin病、甲狀腺髓樣癌等。

診斷

澱粉樣變病

澱粉樣變病1.X線檢查胃腸鋇造影的典型表現為消化管擴張不良和蠕動減弱。胃的病變範圍較廣,從胃體到胃竇,常伴有食物殘渣存留。小腸的黏膜形態像粗糙,可見局部狹窄及擴張。胃排空及小腸通過時間都明顯延長。大腸的影像為結腸袋消失,整個結腸僵直。其他表現有十二指腸壺腹部或迴腸終末部息肉樣改變。但FAP者一般缺乏壁硬化表現,胃、小腸的鋇通過時間可延緩或亢進。

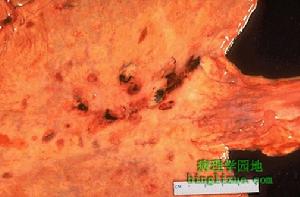

2.內鏡檢查內鏡下胃黏膜色澤發黃,常伴有散在性白斑,黏膜皺襞可表現紅、腫、肥大。但這些表現均缺乏特異性。結腸鏡下常觀察到與潰瘍性結腸炎類似的表現,即黏膜水腫、糜爛、瀰漫性黏膜發紅及潰瘍。有的還可以出現息肉樣改變。下消化道出現梗阻症狀時,在乙狀結腸有時可以看到與BorrmannⅢ型癌難以鑑別的隆起性潰瘍。

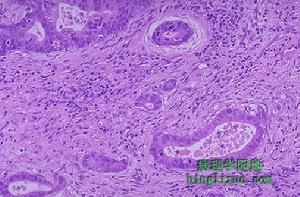

3.活組織檢查本病惟一的診斷方法是在活檢組織中確認澱粉樣纖維沉積。過去全身性澱粉樣變病的活檢部位為齒齦、舌、小腸、直腸,其中直腸活檢最為普通。近年很多報告提出胃活檢比直腸活檢簡單而且診斷率也高。必要時可對胃、直腸都進行活檢。活檢時應注意取足夠的深度,為此內鏡插入時應少注氣,選擇視野良好的部位,使用較大的活檢鉗,鉗子接觸到黏膜後,應稍加壓力,以便儘可能取材深些。胃活檢應該取到黏膜肌層。一般從胃角到胃竇需要取5~6塊組織。直腸活檢有必要取到黏膜下組織,一般在距肛門10~15cm處後壁取5~6塊組織。活檢後應注意止血。活檢組織經剛果紅染色在偏光顯微鏡下觀察澱粉樣蛋白特有的綠色雙折射可確診。根據活檢標本上的澱粉樣纖維沉積型來判定澱粉樣變病的分型是困難的。特異的組織觀察要求通過電鏡確認澱粉樣纖維,並套用各種染色綜合判定澱粉樣蛋白的免疫組織類型。

治療

澱粉樣變病

澱粉樣變病2.藥物治療二甲亞碸(dimethylsulfoxide,DMSO)具有分解澱粉樣蛋白的作用,現正試用於臨床。

3.外科手術應儘量避免,因為傷口極難癒合。本病由於出現進行性全身衰竭和多種消化道症狀,需與消化管惡性腫瘤鑑別。由於消化管的運動異常,特別在出現便秘與腹瀉交替的患者有必要與糖尿病的胃腸病變相鑑別,同時還應注意與潰瘍性結腸炎、克羅恩病及缺血性腸炎相鑑別。出血、梗死、穿孔澱粉樣蛋白向毛細血管沉積可因血管障礙引起缺血、糜爛,乃至潰瘍,潰瘍出血可出現嘔血、便血。亦有引起乙狀結腸的梗死和迴腸的穿孔。腸梗阻大量澱粉樣蛋白在胃腸平滑肌沉積,進而自主神經障礙引起運動功能障礙,引起消化道梗阻症狀。澱粉樣變病者的預後不良,與澱粉樣變的進展相關,以原發性和合併骨髓瘤者預後最差,有報告該病患者36例,平均生存期為11個月。還有報告47例,50%於觀察後1年內死亡,主要死因為心、腎功能衰竭及惡病質。繼發性存活期約45個月,遺傳性如FAP存活期可長達5~10年。尚無相關資料。全身性澱粉樣變病的所有類型概以消化管為最易受侵襲的臟器之一。消化道症狀的出現率隨類型而異,在原發性澱粉樣變病中約70%,在繼發性者中約55.5%。但如作詳細的組織學檢查,不管臨床症狀有無,幾乎在所有全身性澱粉樣變病的患者都可在消化管中查獲澱粉樣蛋白沉積。