感音性耳聾

感音性耳聾感音性耳聾,是指聽覺障礙或聽力減退的一種疾病。多由於先天或後天性原因引起的耳蝸、聽神經和聽中樞的病變,使傳入內耳的聲波不能感受而致,尤其是暴聾者,病勢急驟,可於片刻內達全聾,病變亦往往為不可逆性。近年來患病率似有上升趨勢,因此,如何積極尋找致聾原因以防止耳聾發生,及時有效地控制耳聾病變的發展;希冀保存較佳聽力,仍是耳科學中有待進一步研究的重點課題之一。

發展歷程

瞬間性耳聾

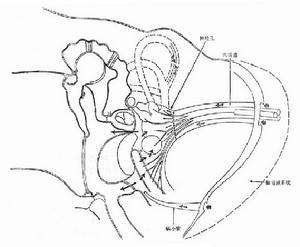

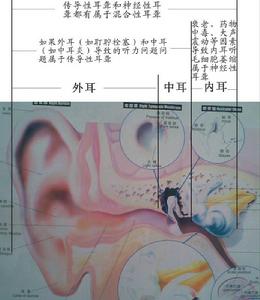

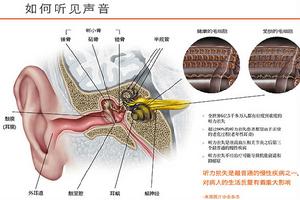

瞬間性耳聾由於內耳耳蝸螺鏇器發生病變引起的聽力障礙稱感音性耳聾(臨床上還將內、外淋巴及基底膜病變引起的內耳導音性聾亦概括在感音性耳聾中),神經傳導徑路發生病變引起的耳聾稱神經性耳聾。但臨床上通常不易鑑別兩者間的異點,故常將兩者合併稱為感音-神經性耳聾。所以,臨床上各種急慢性傳染病的耳並發病、藥物或化學物質中毒、迷路炎、膜迷路積水、顳骨骨折、聽神經瘤、顱腦外傷、腦血管意外、腦血管硬化或痙攣等引起的耳聾及老年性耳聾均可概括在感音神經性耳聾之中。

耳聾之病名最早見於馬王堆出土的《足臂十一脈灸經》。在《黃帝內經》中亦多有論述,並已把耳聾之病因分為外感和內傷兩大類,還提及多種耳聾的針刺辨治。嗣後,歷代醫家多有發揮。在病因上隋代巢元方在《諸病源候論》中認為耳聾雖有外感、內傷之別,但無不與腎虛有關,指出無論何因,皆“損傷腎藏而精脫”。宋代嚴用和在《濟生方·耳論治》中補充了七情所傷之因。金元之後,認識更趨深入。如朱丹溪從“熱”立論,張景岳則以“閉”立論,把耳聾分為火閉、氣閉、邪閉、竅閉、虛閉五種。從不同角度闡述和補充了耳聾的脈因證治。在治療上,歷代醫家根據各自臨床經驗,用方遣藥有所側重。如徐春甫從“虛”論治,喻昌主從“痰”論治,王清任則多從“瘀”論治,從而豐富了耳聾的病因病機學說及辨證論治內容,延至今日,仍具有較大的臨床借鑑意義。

近代中醫治療耳聾首先發端於針灸,早在1927年就有這方面的文章發表,並於50年代和60年代末70年代初,曾兩次掀起以針灸為主治療耳聾病的熱潮。自70年代以來,中醫中藥治療耳聾亦取得可喜進展,在繼承古代傳統經驗的基礎上,結合現代發病特點,對病因病機,治法方藥等方面進行了有益的探索,在一定程度上發展了耳聾中醫病因病機學說。在治法上亦趨向系統化,有補腎法、解毒法、化瘀開竅法等。辨證分型,雖未達到統一,但已漸趨向集中。在臨床實踐中,醫家們體會到耳聾為難治之病,非一方一法而能獲效,當運用傳統醫學中諸多療法,如針灸、氣功、按摩、單方驗方、食療等法綜合施治,特別是針灸療法,在耳聾的治療中有著獨特的作用。

在機理研究上取得了較大的進展。動物實驗證實了醛固酮是聯繫“腎”與耳之間的一種物質基礎。通過測定,發現患者的血清鐵含量均有不同程度下降,其中以腎虛者更為明顯,從而為臨床從腎論治及重用含鐵量很高的磁石提供了理論依據。同時發現六味地黃丸具有調節內耳感受器細胞的自身代謝,增強內耳的防禦能力,可防止鏈黴素對“腎”與“耳”的損害。其次,針灸治療耳聾機制探討也發現,可能是通過內耳血管滲透性的增強,改善聽覺末梢營養,使未完全損害部分得以恢復。

病因

感音性耳聾

感音性耳聾感音性耳聾系由耳蝸病變所引起的聽力減退現象。臨床上引起原因很多,大致有以下幾種。

1、先天性耳聾可分為遺傳性與非遺傳性,遺傳性由基因與染色體異常所致,常有其他器官畸形的合併存在;非遺傳性由後天原因影響胎兒耳聽力功能,尤其妊娠時,病毒感染、耳毒性藥物套用、產程長、難產等因素都可造成。兒童先天性聽力障礙發病率約為1/1000,其中半數為遺傳性聾,以常染色體隱性遺傳為多見。而先天性非遺傳性聾系胎兒在子宮內發育期或圍產期時,受母體或外界因素影響而致聾者,常見有母親妊娠期病毒感染、套用耳毒性藥物(反應停、氨基糖苷類等)、以及發育未成熟兒、宮內或新生兒缺氧等。由於先天性遺傳性聾和非遺傳性聾都是不可逆病變,預防重於治療。應避免近親結婚,預防妊娠期間特別是懷孕3個月內病毒感染和慎用耳毒性藥物等。基因克隆及基因診斷和治療已成為全世界生物醫學研究的熱點,其研究進展對耳聾的產前診斷、防止耳聾縱向傳遞、開發基因治療手段具重要意義。

2、老年性聾人體聽器官老化的表現,也可由血管硬化、內耳血液循環障礙,使聽器官退變。常表現為血管紋、螺鏇神經節細胞、神經上皮萎縮。是因聽覺器官的衰老、退變而出現的雙耳對稱性的、發展緩慢的聽力減退。其發生年齡與發展速度均存在明顯的個體差異,一般40歲開始出現症狀,60-70歲以上老年聽力減退者約占30%-40%,中國老年性聾約有5000萬-6000萬。擴血管藥物和增加能量代謝藥物對延緩老年性聾有幫助,而飲食習慣、營養代謝、血脂、膽固醇水平,有無高血壓病、糖尿病、動脈粥樣硬化,體育鍛鍊與否、有無不良嗜好、情緒穩定與否及遺傳素質均影響老年性耳聾的程度。

3、耳毒性聾某些化學製品或藥物所致聽器官的損害,常見有氨基糖苷類抗生素,如鏈黴素、慶大黴素等;水楊酸鹽類止痛藥;抗瘧疾藥,如奎寧、氯奎等;抗癌藥,如長春新鹼等;利尿劑,如依他尼酸等;臨床發現一些大環內脂類抗生素也可致聾。在中國聾啞兒童中,氨基苷類耳中毒所致聾者占66%。預防藥物性聾的任務十分繁重,特別是在廣大農村和基層地區。應嚴格掌握耳毒性藥物使用的適應症,對於小兒應儘量避免使用鏈黴素和慶大黴素等耳毒性藥物,不要長期使用上述各種藥物,其次套用過程中應嚴格監測聽力。目前研究的一些拮抗藥物如鐵螯合物和抗氧化劑等可能對藥物性聾的治療有套用前景。

4、傳染病致聾各種傳染病的病原體進入內耳所致。常見有流行性腦脊髓膜炎、流行性感冒、腮腺炎、麻疹、傷寒、猩紅熱、白喉等。病源微生物或其毒素通過血液循環,內耳道內血管神經周圍間隙等渠道進入內耳,破壞其不同部位的組織結構,臨床表現為單側或雙側進行性聾,伴或不伴前庭受累症狀。有的耳聾程度輕,或只累及高頻,或被所患傳染病的主要症狀掩蔽而不自覺,待傳染病痊癒後方被發現,屆時與傳染病之間的因果關係常被忽視。此種耳聾,輕者多隨傳染病的恢復而自行恢復,有時在加重,終於遺留下持久性耳聾。

5、系統性疾病致聾全身系統病引起內耳血液循環障礙,導致聽器官退變致聾。常見的有地方性克汀病、慢性腎炎、糖尿病、白血病、Niemannpik病、Paget病等。全身系統性疾病引起的耳聾,常見者首推高血壓與動脈硬化,其致聾機理尚不完全清楚,可能與內耳供血障礙、血液粘滯性升高、內耳脂質代謝紊亂等有關。病理改變以血管萎縮、毛細胞散在性消失、螺鏇神經節細胞減少為主。臨床表現為雙側對稱性高頻感音性聾伴持續性高調耳鳴。

6、聾啞症:指在出生或嬰幼兒期各種原因引起雙耳深度聾或全聾,失去學習語言機會,導致語言發育障礙,因聾而致啞。此類聾啞症患兒的治療,關鍵是“三早”:早診斷,早配戴助聽器和早開展聽力言語康復訓練。2-6歲是幼兒言語發育的最佳時期,有殘餘聽力者應儘早配戴助聽器,結合言語訓練,建立正常語言,使患兒聾而不啞。人工電子耳蝸技術的發展,為全聾患者恢復聽力帶來福音。

7、突發性聾:指突然發生的原因不明的感音神經性聾。發病率為75人/10萬人口,美國每年新增4000例。在突發性聾患者中,有相當一部分病例發展成嚴重感音神經性聾,為患者帶來終生痛苦。對突發性聾應予足夠重視,積極早期治療以拯救聽力。平時應防止感冒和預防病毒感染,積極治療血管性病變等。

8、噪聲性聾:是因為長期接觸噪聲刺激所引起的緩慢進行的感音神經性聾。噪聲污染已被認為是世界性七大公害之首。在現代社會裡,噪聲可謂無處不在:在轟鳴的機器旁,在興奮的迪斯科廳,在高樓施工現場等,這些噪聲對聽力的損害早有定論,就連青少年青睞的隨身聽對聽力的損害同樣不可小覷。噪聲性聾以預防為主。首先應儘量避免噪聲環境,同時做好噪聲的個人防護如戴耳塞等,在需要使用耳機時,不要用全封閉型耳機,音量儘量放小,切不可超過100分貝,以能同時聽到外界聲音為好。每天使用時間不宜過長,最好不超過1小時,可適當補充維生素B1和維生素C等。

9、創傷性聾:頭顱閉合性創傷.若發生於頭部固定時,壓力波傳至顱底,同聽骨慣性引起鐙骨足板相對動度過大,導敢迷路震盪、內耳出血、感覺細胞和節細胞受損。若創傷發生於頭部加或減速運動時。因腦與顱骨相對運動引起腦挫傷或聽神經的牽拉.壓擠和撕裂傷,臨床表現多為雙側重度高頻神經性聾或混合性聾,件高調耳鳴及眩暈、平衡紊亂。症狀多能在數月後緩解,但難望完全恢復。顳骨橫行骨折時,與岩部長軸垂直走行的骨折線常跨越骨迷路或內耳道使其內含的渚結構受傷害.發生重度感音神經性聾以及眩暈、眼震、面癱和腦脊液耳漏等。

針灸治療

感音性耳聾

感音性耳聾體針(之一)

(一)取穴

主穴:耳門、聽宮、聽會、翳風、瘛脈。

配穴:百會、合谷、中渚、外關、足臨泣;啞者加啞門、廉泉。

(二)治法

以主穴為主,酌加配穴。耳門,針尖斜向耳道下方,進針3.0-4.0厘米。聽宮,針尖斜向後下方緩緩進針,深度同上。聽會穴,針尖略向後斜,深度同上。翳風,針尖向前略朝上;瘛脈,針尖斜向前下方,二穴深度同上。均以局部和耳道有明顯酸脹感為度。百會,針尖略朝後斜,針0.3~0.5厘米。合谷,針尖指向食指,進針2.0-2.5厘米。中渚垂直刺入1.5-2.0厘米。外關,垂直刺入同樣深度。臨泣針尖略斜向踝部,刺入2.0-2.5厘米。啞門垂直刺入3.0-4.0厘米。廉泉,針尖向後上方針3.0-4.0厘米。以局部酸脹重為度。然後均施行輸刺法,要求如下:進針時快速捻入,待針尖入皮膚後即停止鏇捻,直刺到應有的深度,使之產生得氣感。然後用平補平瀉手法捻針數次,留針30分鐘。在留針期間,可作輕微捻針。出針時不捻轉,每日1次,穴位輪流選用,每10次為一療程。停針3-5天。

(三)療效評價

用上法治療感音性耳聾。根據已積累的臨床資料,本法對癔病性或精神性耳聾,針刺的療效是肯定的。對於聾啞症,針刺的療效主要表現的主觀感覺上,即針後患者自覺聽力有提高,但針後和針前的聽力曲線改變並不明顯。如對30例感音性耳聾啞症患者統計,以聽力提高10分貝作為有效,結果耳聾有效率為36.7%,而聾啞症僅為17.9%。以病程短、病變屬可逆性者效果好,而病程長及不可逆者有效率低。另外,用本法治療傳導性耳聾效果較差,因中耳炎引起的耳聾患者多無效果(65-82%聽力無改變)。

體針(之二)

(一)取穴

主穴:完骨。

配穴:聽宮、瘛脈、翳風、角孫、耳門、厲兌、商陽、關沖、百會。

(二)治法

以完骨穴為主,酌加配穴2-3個。完骨穴,取聾耳同側穴位。囑病人正坐,頭略向前傾,用28-30號針,長約2-2.5寸。進針時,針體與頸部呈60度夾角,向同側眼眶外緣進針,深達1.5-1.8寸,至患者自覺耳內有麻、脹、癢、熱感或耳內有鳴響感、豁然開朗的通氣感為得氣,用平補平瀉快速捻轉加小提插法0.5-1分鐘,待針感強烈後,即出針,翳風穴,取30號2.0寸毫針,斜向內上進針1.5寸,使耳內發脹,如有風行。商陽、關沖、厲兌,以三棱針點刺出血,百會以皮膚針作中度叩打5分鐘,余穴用常規針刺法,留針30分鐘,手法為平補平瀉或補法。如為小兒患者,均不留針。每日或隔日1次,10次為一療程,停針3天,再進行下一療程。

在治療期間,可內服下述藥方:銀花30克,連翹15克,牛蒡子15克,菊花15克,生地15克,白蒺藜15克,桔梗15克,甘草15克,每日1劑,煎服2次。

(三)療效評價

療效判別標準:顯效:單耳聽力提高30分貝以上;有效:單耳聽力提高15-20分貝;無效:未達到有效標準。

本法主要用以治抗生素中毒性耳聾。共治229例。其中72例按上述標準評定:顯效27例(37.5%),有效35例(48.6%),無效10例(13.9),總有效率為86.1%[7-10,15]。

電針

(一)取穴

主穴:聽宮、耳門。

配穴:翳風、聽會、外關、中渚、合谷。

(二)治法

以主穴為主,效不顯時可酌加配穴。主穴每次取1穴,進針深度:<9歲,為1-1.2寸;10-15歲,1.3-1.5寸;16歲以上,1.6-2.2寸。至得氣後,視合作情況,接通電針儀,連續波,頻度為100次/分左右,強度則以病人可耐受為度。通電25~30分鐘。配穴可採用速刺法,進針後待有酸麻、脹等針感,並向四周放射時停止捻針。留針時如無針感,可捻轉搗針1~2次。一般用中等強度手法,如患者感覺遲鈍,可適當加重手法。如患者年齡小,不合作,可縮短留針時間,或不留針。每日或隔日1次,15次為一療程,停針7天,繼續下一療程。

(三)療效評價

本法主要用於抗生素中毒性耳聾,亦可用於其他感音性耳聾。

共治315例,有效率在73-94%之間。對其中215例作進一步分析,100例治療一個療程,總效率僅為21%,105例治療一-二個療程,總有效率為49%,115例治療二個療程以上,總有效率則達73%。表明隨著療程增加,療效似有增高的趨勢。還發現隨著年齡增大,療效下降。

穴位注射

(一)取穴

主穴:聽宮、聽會、翳風、瘛脈。

(二)治法

藥液:輔酶A50萬單位加維生素B12注射液0.1毫克(1毫升)。

每次選1穴,各穴輪流使用。用5號齒科針頭,直刺進針得氣後,注入上述藥液。隔日1次,10次為一療程,療程間隔1周。

(三)療效評價

本法用於各種感音性耳聾。

療效判別標準:顯效:聽力增進11分貝以上;有效:聽力增進6-10分貝;無效:聽力無增加或不及有效標準。 共治48例,經二療程治療,顯效12例(25.0%),有效10例(20.9%),無效26例(54.1%),總有效率為45.9%。發現以對老年性耳聾和水楊酸中毒性耳聾療效較好。

頭針

(一)取穴

主穴:聲記憶區、語言形成區、暈聽區。

配穴:顳3針、胸腔區、附加運動區、語言區。

聲記憶區位置:位於大腦皮層的顳上回和顳中回後部及緣上回和角回下端。在頭皮的投影為頂骨結節的下方和後方。

語言形成區位置:聲記憶區下方,乳突後方長3厘米。

顳3針位置:以大腦外側裂的表面標誌為翼點(自外眥向後3.5厘米再向上1.5厘米處)至頂骨結節的連線。共分3區。第1區:自頂骨結節下緣前方約1厘米處向後,長3厘米;第2區:耳尖上1.5厘米處向後,長3厘米;第3區:耳尖下2厘米處向後,長3厘米。以上3區皆與水平線成15-20度角。

附加運動區位置:位於運動區前3-4厘米的菱形地區,在運動區上點向前4厘米之兩側。

(二)治法

以主穴為主,酌加配穴。均取雙側,用28號1.5寸-2.0寸長的毫針,其中,聲記憶區較廣泛,在該區交叉進2針,余每區進1針。選準穴後迅速刺入皮下,深度最好至帽狀腱膜下,不捻轉,不強刺激,將針體漸與皮膚平行,送至要求達到之長度。留針1.5-2小時。隔日針1次,10次為一療程。療程間隔3-5天。

(三)療效評價

共治63例,20例套用電測聽在治療前後對比檢查證實:語音頻率聽力恢復的有效率為25.0-65.0%,高頻聽力恢復的有效率為20.0-45.90%。43例幼兒病例進行頭皮針治療前後的腦幹誘發電位的對比觀察表明,其累計有效率為74.4%。與此同時,63例病人的臨床症狀有明顯的改善。本法主要用於抗生素中毒性耳聾。

穴位雷射照射

(一)取穴

主穴:聽宮。配穴:啞門、上廉泉。

(二)治法

上述三穴均取。以半導體砷化鎵雷射治療儀照射。波長8700-9040埃,紅外光,輸出雷射峰值功率達300毫瓦以上,連續可調,光脈衝頻率為250-1000赫茲,光斑直徑0.1-7毫米。直接照射聽宮穴10分鐘,配穴各5分鐘。每日1次,周日休息,90次為一療程。

(三)療效評價

共治小兒耳聾患者45例86隻耳,其中用過不同耳毒性藥物者25例,腦外傷引起者1例,原因不明19例。結果,痊癒(ABR即腦幹聽覺誘發電位正常,聽閾值在30DbHL以內)10隻耳,顯效(ABR聽閾值降低20DbHL以上)28隻耳,有效(ABR聽閾值降低10DbHL以上)19隻耳,無效29隻耳,總有效率為66.3%[16]。

耳針加穴位注射

(一)取穴

配穴:翳風、風池(均體穴)

(二)治法

主穴每次取6-7穴,酌加體穴。均用針刺法。耳穴常規消毒後垂直進針,勿刺透軟骨,進針後施以強刺激捻轉手法,腎穴用雙針刺法,即在耳穴先直刺1針,再於周圍找一敏感點以45度角刺向腎穴中心。每日2例,留針2-4小時,中間捻針2-3次。配穴用穴位注射法,取維生素B1注射液1ml,快速刺入穴位,翳風、風池穴各注入0.5ml。每2天治療1次,15次為一療程。

診斷和治療

感音性耳聾-老年化耳聾

感音性耳聾-老年化耳聾全面系統地收集病史,詳盡的耳鼻部檢查,嚴格的聽功能、前庭功能和咽鼓管功能檢測.必要的影像學和全身檢查等是診斷和鑑別診斷的基礎,客觀的綜合分析則是其前提。治療感音神經性聾的治療原則是:① 恢復或部分恢復已喪失的聽力;②儘量保存利用殘餘的聽力。具體方法如下:

1.藥物治療因致聾原因很多,發病機制和病理改變複雜,且不盡相同。故迄今尚無一個簡單有效且適用於任何情況的藥物或療法。多在排除或治療原因疾病的同時儘早選用可擴張內耳血管的藥物、降低血液帖稠度和溶解小血栓的藥物、維生素B族藥物,能量製劑等,必要時還可套用抗細菌、抗病毒及類固醇激素類藥物,藥物治療無效可配用助聽器。

2. 助聽器(hearing aid) 是一種幫助聾人聽取聲音的擴音裝置。它主要由微型傳音器、放大器、耳機、耳模和電源等組成。助聽器種類很多,就供個體套用者講,就有氣導和骨導,盒式與耳級式(眼鏡式、耳背式和耳內式)、單耳與雙耳交聯等。一般需要經過耳科醫生或聽力學家詳細檢查後才能正確選用。語頻平均聽力損失35-80dB者均可使用;聽力損失60DB左右效果好。單側耳聾一般不需配用助聽器。雙側耳聾者,若兩耳損失程度大體相同,可用雙耳助聽器或將單耳助聽器輪換戴在左、右耳;若兩耳聽力損大程度差別較大,但都末超過50dB者.宜給聽力較差耳配用:若有一耳聽力損失超過50dB,則應給聽力較好耳配帶。此外.還應考慮聽力損害的特點;例如助聽器應該先用於言浯識別率較高,聽力曲線較平坦。氣骨導間距較大或動態聽力範圍較寬之耳。 傳導性聾者氣導、骨導助聽器均可用。外耳道狹窄或長期肯炎症者宜用骨導助聽器。感音性聾伴有重振者需採用具備自動增益控制的助聽器。合併屈光不正者可用眼鏡式助聽器。耳背式或耳內式助聽器要根據患者的要求和耳聾的情況選用。初用助聽器者要經調試和適應過程,否則難獲滿意效果。

3.耳蝸植入器(cochlearimplant) 又稱電子耳蝸(electricalcochlea)或人工耳蝸。常用於心理精神正常、身體健康的中青年雙側極度學語後聾者。必須是套用高功率助聽器無效,耳內無活動性病變,影像學檢查證明內耳結構正常,耳蝸電圖檢不出而鼓岬或蝸窗電刺激卻可誘發出腦幹反應者。電子耳蝸是基於感音性聾者的耳蝸螺鏇神經纖維與節細胞大部分仍存活的事實,將連線到體外的聲電換能器上的微電極經蝸窗插入耳蝸底周鼓階內或貼附於耳蝸外面骨壁上,用以直接刺激神經末梢,將模擬的聽覺信息傳向中樞,以期使全聾者重新感知聲響。若配合以言語訓練,可恢復部分言語功能。

4.聽覺和言語訓練(auditoryandspeechtraining) 前者是藉助聽器利用聾人的殘餘聽力,通過長期有計畫的聲響刺激,逐步培養其聆聽習慣,提高聽覺察覺、聽覺注意、聽覺定位及識別、記憶等方面之能力。言語訓練是依據聽覺、視覺與觸覺等之互補功能,藉助適當的儀器(音頻指示器、言語儀等),以科學的教學法訓練聾兒發聲、讀唇、進而理解並積累辭彙,掌握語法規則,靈活準確表達思想感情。發聲訓練包括呼吸方法、唇舌運動、嗓音運用,以及音素、音調、語調等項目的訓練。聽覺和言語訓練相互補充,相互促進,不能偏廢,應儘早開始,穿插施行。若家屬與教員能密切配合,持之以恆,定能達到聾而不啞之治療目的。

預防

1.廣泛宣傳杜絕近親結婚,積極防治妊娠期疾病,減少產傷。早期發現嬰幼兒耳聾,儘早治療或儘早做聽覺言語訓練。

2.提高生活水平,防治傳染病,鍛鍊身體,保證身心健康,減緩老化過程。

3.嚴格掌握套用耳毒性藥物的適應症,儘可能減少用量及療程,特別對有家族藥物中毒史者、腎功不全、孕婦、嬰幼兒和已有耳聾者更應慎重。用藥期間要隨時了解並檢查聽力,發現有中毒徵兆者儘快停藥治療。

4.避免顱腦損傷,儘量減少與強噪聲等有害物理因素及化學物質接觸.戒除菸酒嗜好,不得已時應加強防護措施。