介紹

外耳道

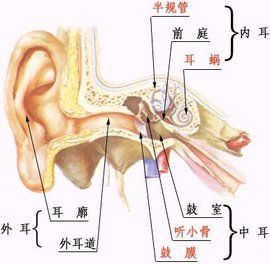

外耳道外耳道(external acoustic meatus):

外耳道是一條自外耳門至鼓膜的彎曲管道,全長約2.1—2.5cm。外1/3為軟骨部,內2/3為骨性部。外耳道內表面復有一層皮膚,與下方的軟骨膜或骨膜緊貼,不易移動。皮膚內感覺神經末梢豐富,患癤腫時,異常疼痛。在軟骨部的皮膚,內含毛囊、皮脂腺和盯眝腺與汗腺相似,其分泌物為盯眝,有保護耳道的作用。盯眝與脫落的上皮及麈埃混合後形成耳垢。骨部的皮膚較薄,缺乏毛和皮脂腺等結構。

外耳道炎症

局限性外耳道炎局限性外耳道炎又稱外耳道癤(furuncle of extrnal auditory canal )

典型症狀

早期:劇烈跳痛性耳痛,張口、咀嚼時疼痛加重,可放射至頭部;常伴全身不適,體溫微升,重者聽力下降。

癤腫成熟期:流出少量膿血後,耳痛隨之減輕,體溫下降。

外耳道皮膚的瀰漫性炎症外耳道皮膚的瀰漫性炎症又稱瀰漫性外耳道炎(diffuse otitis externa)

病因

外耳道炎的症狀之一:外耳道出現灼熱、發癢、疼痛、呈瀰漫性充血、腫脹、表皮糜爛的反應,起先會流出漿液性分泌物,繼而轉變為漿液性或膿性分泌物。皮膚腫、遮蔽鼓膜,產生傳導性耳聾及耳鳴。重者耳周淋巴結腫大並會出現全身發熱、不適等反應。 外耳道炎的症狀之二:急性外耳道炎惡化至慢性者,主要為耳部不適和癢感,常有少量分泌物,聽力稍有減退,外耳道皮膚充血或增厚,或復有痂皮痂皮系愛少量膿液或碎屑。有時揭去痂皮可致出血,鼓膜變渾濁、增厚,或因鼓膜上皮受損,其表面有少量肉芽形成。 外耳道炎的症狀之三:外耳道出現新生物,如腫瘤,有良性和惡性之分。此外,慢性化膿性中耳炎可導致鼓室內有息肉生長,息肉從鼓膜穿孔處脫出從而形成外耳道贅生物。 外耳道炎的症狀之四:排除先天性因素導致外耳道狹窄,瀰漫性外耳道炎和慢性外耳濕疹,也會導致外耳道皮膚增厚而使外耳道變得比較狹窄狹窄,常會影響聽力。 外耳道炎的症狀之五:常見病變之一為外耳道癤,常表現為局限性紅腫,疼痛明顯,突起如椒目或頂現膿點;常見病變之二為瀰漫性外耳道炎,表現為瀰漫性紅腫、潰爛,黃白色分泌物較多。 外耳道炎的症狀之六:外耳道軟骨部的皮膚具有類似汗腺構造的耵聹腺可分泌耵聹,即人們常說的耳垢或耳屎,具有保護外耳道皮膚和粘附外物的作用。正常情況下,可借咀嚼、張口等運動而排出耳外。但外耳道炎會造成耵聹分泌過多或排出受阻因而逐漸積結成團而形成耵聹栓塞,外耳道被堵塞從而導致聽力減退,並可能有耳痛;部位過深刺激鼓膜者可發生耳鳴、眩暈。檢查時可見外耳道內有黑色或棕褐色耵聹塊,質軟如蠟,或堅硬如石。 外耳道炎的症狀之七:由於中耳病變膿液自鼓膜穿孔處流出積留於外耳道內,外耳道會出現積膿現象,膿液質粘。 外耳道炎的症狀之八:外耳道出現異物,多見於小兒,成人也可發生。多因挖耳或外傷遺留,及蟲類侵入而造成。異物可分為非生物類、植物類和動物類。若異物小而無刺激者,可久存而無症狀。異物大者可阻塞耳道引起聽力下降及發脹感。有時會引起眩暈、耳鳴和耳痛,或造成皮膚破損。一般情況下,檢查較易發現異物。 專家提醒:外耳道炎的一些症狀並不是肉眼可見的,因此如察覺身體有異,請及時去醫院就診。 任何年齡均可發病,挖耳或異物損傷,藥物刺激,化膿性中耳炎的膿液或游泳,洗澡等水液浸漬,易引發急性外耳道炎,其它疾病如慢性化膿性中耳炎,貧血,維生素缺乏,糖尿病等亦可導致本病的發生。

護理方法

1、首先,我們應當在還沒有患病之前,就注意耳部衛生,尤其是兒童。凡有化膿性中耳炎、耳癤腫、嬰兒濕疹者,更應格外注意局部的乾淨與乾燥,保持耳及其周圍清潔,並要注意不要亂掏耳朵。

2、在患病之後,患者切忌水洗。如其污穢或痂皮堆積,可先用植物油塗擦,待其疏鬆之後,再用紗布或消毒過的軟紙輕輕擦淨。實在必須洗滌者,用苦參湯。

3、日常中,患者一定要按時更換外用藥,按時進服內服藥。

4、癢時忌搔抓,必要時泡些食鹽水,滴在癢處。其濃度以能達到止癢為標準。如是小兒要防止他亂抓搔擦。

5、洗澡、理髮、浴身,注意防止污水入內,在洗頭、游泳之前可以用特製的橡皮塞或乾淨的棉球堵塞外耳道。

6、患病之後禁止游泳。

外耳道炎

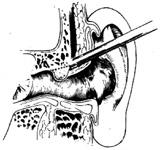

外耳道癤腫是外耳道皮膚急性局限性化膿性病變,又稱局限性外耳道炎。發生於外耳道軟骨部,是耳科常見病之一。多為挖耳損傷外耳道皮膚或洗澡時及游泳後外耳道積水,使局部表皮軟化,易被細菌侵入感染。