簡介

姜寨遺址

姜寨遺址遺址結構

姜寨遺址

姜寨遺址 姜寨遺址

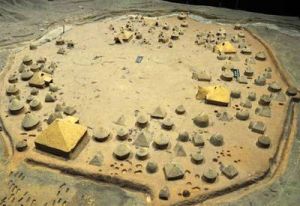

姜寨遺址沿渭河、黃河流域和其它地區發掘的原始部落遺址有上千處,像姜寨遺址這樣面積之大,氣勢之宏偉、結構之合理、功能之齊全,並且再現了兩個時期文化特點的遺址確實少有。所以,把驪山譽為 “ 華夏源脈 ” 是名副其實的。從姜寨遺址平面圖可以看到,整個遺址布局嚴謹、有條不紊。西以臨河為屏障,東、南、北三面為人工挖修的防護溝,東邊圍溝與公墓地分開。居住區的中心是4000多平方米的中心廣場。廣場四邊各有一座80平方米的中型房子,門均向廣場中心開。每座中型房子附近各有一群小型房子,門也開向廣場中心。這四座中型房子均為四個氏族部落的活動場所。

半坡類型聚落的總體布局分為居住區燒陶窯場和墓地3部分。居住區西南以臨河為天然屏障,東、南、北三面有人工壕溝環繞,輪廓呈橢圓形,面積約一萬八、九千平方米。居住區內有中心廣場,周圍分布著100多座房子,分為5群。每個建築群以一座大房子為主體,還包括十幾座或二十幾座中小型房屋,門均朝向中心廣場。 房屋附近分布有儲藏東西的地窖群、2座家畜圈欄以及許多兒童瓮棺葬。窯場在村西臨河岸邊。村東越過壕溝即為墓葬區,南北分布著3片墓地。就整個村落遺蹟特別由5組建築群來看,可能居住著由若干氏族組成的一個胞族或一個較小的部落。房基平面多呈方形或圓形,分大、中、小型3種。有地穴、半地穴及地面建築3類。大型房址只有半坡類型的4座,都是方形,其中半地穴式及地面建築各2座,面積均達80平方米左右,一般都有門道,門內設一個大型深穴連通灶坑。灶坑兩側至牆邊還築有低平的方形土台。中、小型房子面積一般為20平方米左右。有少數居住面用草泥塗抹並經火燒。房屋中央都有一個灶面或淺穴灶坑。半地穴式者下部以穴壁為牆,穴壁四周還有若干小柱洞,地面起築的多以木骨塗草泥為牆。

遺址現狀

姜寨遺址

姜寨遺址居住區略呈圓形,布局較整齊,總面積約2萬平方米。中間為一塊廣場,所有房屋都圍繞廣場形成一個圓圈,門戶也向中央開。房屋按大小可分為小型、中型、大型三種,按位置可分為地面建築、半地穴和地穴式三種。房屋有100多座,分為5個群體,每個群體都有一個較大的房子,略晚的房子還施以白灰。

姜寨遺址 出土文物

姜寨遺址 出土文物整個遺址分廣場中心,居住區、制陶、飼養、墓葬五個部分。居住區是村落的主要組成部分。在10000平方米居住區內發掘的遺址有仰韶時期的房子若干處。已清理出的有半坡早期120座,史家類型7座,半坡晚期7座,龍山文化時期發掘有12座。

同時還發掘出仰韶文化時期的窖穴486個,其中半坡早期297個,史家類型41個,廟底溝類型5個,半坡晚期32個,龍山文化時期灶坑17個。仰韶文化陶窖4座,其中半坡早期3 座,半坡晚期1 座,還有仰韶文化時期墓葬680座,其中土墓葬372座,瓮棺葬308座。除此,還有道路2條,柱洞2000多個,畜牧夜宿場2處等保存完好。打開土層,一幅壯麗的原始部落立體圖呈現眼前。

出土文物

生產工具類以石、骨、陶、角、蚌等材料為主,共3811件,與石材加工的生產工具種類不同,形態各異。石斧、

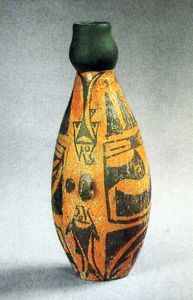

姜寨二音孔陶塤

姜寨二音孔陶塤生活用器主要以陶器為主,3000餘件,100餘種。最為珍貴的是半坡時期的彩陶花紋和刻劃符號及史家族類型,龍山文化時期的陶器形狀、紋飾,均有很高的藝術價值。其特點是彩繪艷麗、形態奇特、花紋齊全。姜寨先民用各種顏色在石硯上磨成粉拌好,然後在陶器上繪成各種圖案。由此可見,繪畫早在母系氏族就有了,彩繪圖案有人面紋、魚紋、幾何紋、網紋、鳥紋等幾十種飾紋。劃符號陶器102件,這些符號就是當時信息交流語言溝通的文字。陶具類型比較奇特的形狀有凹底、尖底、圈足形瓮、罐,有曲腹碗、缽、雙唇口尖底瓶、雞冠耳罐、雙耳高檔三袋足鬲、釜形三足斝、三耳罐等30餘種。這些陶具在製作上不斷有所突破創新,形成了千奇百怪,既有使用價值又有觀賞價值的可心用品,一直延長和影響著今天的陶冶發展。

裝飾器類主要有骨、陶、石等經過精細加工後製成。玉圭1件、牙飾1件,裝飾品385件,陶簪600件、骨簪44件,陶環382件,石環6件,骨珠飾14077顆,這些裝飾品在當時能做出來的確不是一件簡單的事情。

隨葬品基本全是生活用品,瓮、缽、棺座內最多放兩件,其它墓道內多少不等。碗、盆、瓶、壺、盂、盤、杯等用具比較普遍。除此,在兒童墓和15——16歲女孩子墓中佩戴骨珠2170餘顆。姜寨遺址僅僅發掘一部分就發現了這么多文物瑰寶。可見其內藏豐富,源遠流長。

文物價值

6000多年前的臨潼姜寨人已經開始使用樂器,這已不是什麼天方夜譚。那時的樂器是什麼樣子,如何使用而發出

姜寨遺址 彩陶

姜寨遺址 彩陶陶塤,這一原始吹奏器的產生,應該說與古時人們的生產生活息息相關。細觀其形,都是用陶土捏塑而成的,外形呈卵形、獸形、橄欖形、宮形等多種,中空。有的僅有吹孔,有的吹孔、音孔俱全。運用時主要是通過氣息衝擊吹孔邊棱,引起塤體內氣柱振動而發出聲音;吹奏時能否準確地表現出該陶塤的固有性能——音高、音色、音質等,除取決於塤體自身的形制、材質外,還與吹奏者發出的氣息的強度以及衝擊邊棱的角度密切相關,吹奏者的經驗與技術水平對塤類樂器的測試,有著相當重要的作用。

1987年9月,中國文化部藝術研究院音樂研究所吳釗先生曾對姜寨陶塤的發音性能和音高進行了測定。結果顯示,姜寨出土的兩個無音孔大小陶塤,均可比較容易地吹出兩個以上不同頻率的音樂,而僅有的一枚二音孔陶塤,除用全閉、開右孔、開左孔及全開四種按法吹出四個不同頻率的音樂外,還可用全閉變換角度吹出其他兩個不同頻率的音樂。由此可見,古代生活在關中平原的人們,對音樂的創造可謂獨具匠心,同時也昭示著人類文明的曙光。

考古價值

姜寨遺址

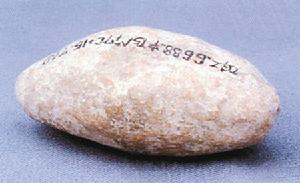

姜寨遺址那時的先民已經有了用文字的意識和實踐操作能力。像陶具上刻畫的不規則 “ 十 ” 、 “ 一 ” 、 “ 市 ” 、 “ 巾 ” 等符號,是與今天文字的偶合,還是從上古時期就一直沿用下來?值得研究。從姜寨遺址發掘的隨葬品看,兒童特別是女孩要比成人豐厚得多。這說明愛護兒童、少女的美德從母系氏族就開始了。從廣場中心和四個房子的結構用途看,氏族之間交往活動及氏族與氏族共同交往已經開始形成,而且從新石器時期起,人類有組織有領導的活動更進一步得到了完善。

姜寨遺址出土文物的數量之大和品種繁多也是前所未有的。在上萬件文物中,大致可分四大類, 200 多個品種。四大類型是:生產工具類、生活用品類、裝飾品類、殉葬品類。從這裡人類擺脫了茹毛飲血的時代,在這裡開始了原始農業、家禽飼養,發明了燒陶、編織、防禦、挖窯穴、造房屋、繪畫、裝飾等項技術,把人類文明向前大大推進了一步。原始先民有了立體建築與平面布置的意識和基本功能,對自然界的認識已經從第一感覺進入了大腦思維的較高層次階段。姜寨遺址,人類從這裡開始覺醒,文明從這裡開始起步。姜寨遺址是中國遠古文化的發祥地。