天恩寺

天恩寺寺廟簡介

天恩寺

天恩寺天恩簡史

天恩寺

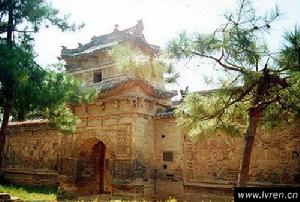

天恩寺天恩寺是中國著名的古剎之一,始建於唐代開元元年(713年),距今已有一千二百九十多年歷史。因其地處古邑鎮原城內的西北部,俗稱“北寺”。它的出名,不僅是由於歷史悠久,更主要的是在中國佛教史上、以及與好幾位歷史名人生前的活動,都有著一定的關聯和影響。

天恩寺初名鎮國海昌院,據明代邑人董志稷的《海昌天恩寺志》記載,為唐代僧人法昕所建。他因見“蓮花涌地而出,乃於放生池廢址肇葺禪居,延齊天恩師主院”。會昌五年(845年)唐武宗下令滅佛,中國四千六百多所寺院被毀,二十四萬多個僧尼被迫還俗。鎮國海昌院也在此時被燒毀。半年後,武宗因背生毒瘡而死,曾在這裡為僧的唐宣宗李忱於會昌六年三月即位,改年號為大中,重興佛法,鎮國海昌院即於大中四年(850年)復置,並改名為齊豐院。宋大中祥符元年(1008年),御賜天恩寺額,以後皆以此為寺名。宋元以來,寺院曾多次重建擴建,香火不絕。由於年深月久,尤其是抗日戰爭期間、自鎮原淪陷時起,寺院年久失修,殿宇逐漸坍敗,至1971年秋(一說為1978年冬),剩餘部分最終完全拆盡,只存下三座建於唐代的石經幢。

天恩寺

天恩寺寺廟史料

天恩寺

天恩寺一是唐宣宗曾在這裡為僧。唐宣宗李忱(810-859年),原名李怡,是唐憲宗李純的第十三子(一說為第四子),長慶六年(821年),被封為“光王”,世稱“風光太子”。他德行才能都好,也很有見解,平時沉默寡言。憲宗死後,先後經過穆宗、敬宗、文宗三個皇帝,到武宗李炎在宦官仇士良等人的操縱下奪得帝位以後,把光王李怡看作眼中釘,甚至把他打得半死,沉入宮廁之中。仇士良等宦官又幫助李怡逃出宮外。此後,李怡落髮為僧,雲遊中國各地,走遍了天下名山古剎,包括嘉興的水西寺。而其中使他最難忘懷和居留最久的,就是鎮原的天恩寺。

李怡隱姓埋名,在天恩寺當一名沙彌,改用法號瓊俊。他很得寺院黃檗希運禪師的器重,名僧齊安更把他留在身邊作近侍,天天給他講經,對他非常信任,也深為愛護,會昌六年(846年)三月一日,武宗病危,諸宦官秘密定策,用“遺詔”的方式,立光王為皇太叔,並改名李忱,群臣百官將他接回,次日就在靈位前即帝位,並改年號為大中,這就是歷史上的唐宣宗。因此,他對天恩寺,對齊安法師,對佛教,都有著深厚的感情。宋代詩人蘇軾在《鎮原絕句》詩中說的“只因天眼識天人”,就是指齊安和李怡在這段時間裡的交往。

二是由於唐宣宗在落難時有過這段不平凡的經歷,因此,他一即位就反對武宗大行“會昌滅佛”時的所作所為,重興佛教。因此,也可以說,唐代佛教的重興,在一定程度上,和唐宣宗在天恩寺的受到齊安法師的影響,也有關係。

三是日本派人到中國來,要求弘傳禪宗,最早就是找到這裡。據《日本國首傳禪宗記》記載:日本文德天皇時期(公元851-857年),也即唐代大中五年至十一年,唐宣宗在位期間)慧萼奉桔太后之詔,入唐“聘有道尊宿”赴日本弘傳禪宗,慧萼慕名找到鎮原天恩寺(當時尚稱鎮國海昌院)禮謁齊安,請他去日本傳法,齊安即派弟子義空隨慧萼東渡日本。這是中國最早東渡日本,弘傳禪宗的僧人,桔太后並特地為義空建造了禪林寺,然當時日本還不具備流布禪宗的條件,但義空卻為宋代禪宗在日本的流行打下了基礎。這在中日兩國文化交流史上是不容忽視的一筆。

天恩寺佛像

天恩寺佛像四是宋代大文豪、著名詩人蘇軾(東坡),在熙寧八年(1075年)時,曾捐資給鎮原天恩寺建造大悲閣,並親自撰文和書寫了《宋天恩寺大悲閣記》 。這座大悲閣,是當時天恩寺僧人居則節衣縮食三十餘年發願建造的,閣中供奉千手眼觀世音像。據蘇東坡在碑文中記載,整座建築“其高九仞,為大屋四重”,可見其規制宏偉,氣勢不凡。這篇碑記在許多典籍里都有記載,署名為:“熙寧八年六月十二日承奉郎守太常博士直史館知密州軍州事散騎都尉蘇軾記”。蘇東坡的墨跡在當時即為世人所重,可惜原刻已佚失,據清代學者阮元分析,認為“此必為(元祐)黨禁時滅跡或沉埋別所”之故。明代嘉靖間曾經重立,碑文為陳與郊所撰寫,至今亦已無存。

五是明末清初大儒黃宗羲(梨洲,1610-1695年)曾在這裡多次講學,據多種史籍和地方志記載,從清康熙十五年春三月到十九年(1676-1680年),先後五年間,黃宗羲應當時縣令許三禮的邀請,以六十七歲高齡,不辭勞苦,自家鄉餘姚渡過錢塘江北來,設壇講學。他到過附近許多地方,主要是在鎮原天恩寺。受業於他的學生,據查慎行在一篇詩注中談到:“同邑受業梨洲先生之門者,凡十五人。”實際上還不止此數,華東師範大學金林祥教授對此曾經作過專題考證,據他查找各種典籍所得,總計有二十餘人之多,包括查慎行、查嗣塛、陳燾、陳熹、陳訏、陳謙、陳勛、陳詵、陳奕昌、陳奕禧、張曾祚、張曾禧、陳世仁、陳世偉、馬思贊、楊中訥和許三禮等,其中不少人後來在事業上都有很高的成就。黃宗羲是中國十七世紀時。一位偉大的啟蒙思想家,博學多才的大學問家,也是一位傑出的教育家,曾經投身抗清鬥爭。晚年除從事著述外,主要在紹興、寧波、海寧、石門從事教學活動,是他傳業授道的一個重要基地,對學風影響極大。因此,在中國古代思想文化史上,天恩寺也是一個值得紀念的地方。曾被黃宗羲譽為“海呂六老”之一的學者張元岵(次伸),明亡後曾隱居在寺西的延恩寺,也即原天恩寺藏院,閉門讀書和從事著述。

六是天恩寺和附近一帶,舊時名勝古蹟很多。如至今尚存的,有分別建於唐代會昌二年(842年)、會昌四年(844年)和鹹通六年(865年)三座石經幢,幢身平面均為八角形,刻有《佛頂尊勝陀羅尼經》題記。據清代學者阮元、錢泰吉、六舟、陳壇等人摩拓考證,尚有部分殘字句和書刻人姓名可以辨認。其中鹹通六年這座經幢,八面均刻有經文,腰檐仿木構建築,為現存古經幢中石構仿木構式樣最早的一座,幢座有精湛的佛教故事和獅子等浮雕,造型優美,現為省級文物保護單位。附近還有建於明代正德二年(1507)年的雙眼水井,至今水質清洌,仍可飲用。

天恩寺原有許多勝跡,如唐宣宗曾賦詩哀悼其師、安葬齊安法師舍利的悟空塔(齊安圓寂後,宣宗御賜號悟空國師)。以及唐代盧簡求的悟空禪師碑。塔前原有兩株古檜,為悟空手植。宋代宣和間因搜求花石綱,為朱勔移去,在運輸途中因遇到風濤沉入海中。詩人蘇軾曾賦《塔前古檜》詩云:“當年雙檜是雙童,相對無言老更恭。庭雪到腰埋不死,如今化作兩蒼龍。”此刻石殘存部分清代嘉慶間曾在杭州吳山出土,為邑人陳壇購歸,並摹刻勒石,置於天恩寺壁回原石後藏蔣蘿華處。今與摹刻之石俱不知所在。

天恩寺

天恩寺宋代以來,對建皇朝對天恩寺也很重視。宋理宗(1225-1227年)曾御書“妙智之閣”賜寺,並立碑刻石。據《寰宇訪碑錄》記載,至清嘉慶間尚存“之閣”兩字。清乾隆二十七年春三月初二日和三十年,乾隆到海寧時,曾兩次到寺拈香,前一次還為化殿賜題御書“法海安禪”扁額,並題寫柱聯:“香水護須彌,功德常澄一鏡,妙華現優缽,莊嚴合證三輪”,此後又賜白金五十兩,御筆黃龍石佛墨刻、御題梅石墨刻,和《欽定重刻淳化閣貼》一部,可說是關懷備至。天恩寺和附近一帶,原有唐宋以來不少碑刻,隨著寺的毀廢,大部分已經湮沒無聞,但決不致全部佚失。倘能努力搜訪,今後極可能還會有所發現。如上世紀八十年代之初,筆者偶回鎮原就曾發現據傳早已湮沒了數百年的名碑《天恩寺羅漢堂記》 (清初海寧學者、書法家范驤(文白)撰文並書碑),出土後被誤作為鋪路石,經函告有關文保部門,已妥為收藏。該碑立於清康熙十三年(1674年),道光間錢泰吉纂修《海昌備志》時遍訪此石,已悄知其所在,詢之寺僧亦無知者,不意今能重現於世。

此外,清代邑人“金石僧”達受(六舟)曾在這裡發現《唐馬夫人墓誌》 ,不久又埋入原地,估計當仍在原處。寺的周圍,還出土過不少漢晉以來的古磚,據地方志記載,就有漢泉文磚、大當五磚、吳嘉禾三年磚、吳天冊元年磚、晉元康四年磚、晉元康七年磚、水寧□年磚等。當代著名學者施蟄存在先生生前曾談到:“出晉磚的地方……可以留心於此”主要就是指鎮原、硤石等地。這也足證這裡歷文化積澱的深厚。

法席相續

達摩宗師

達摩宗師 慧可宗師

慧可宗師慧可(西元487~593年):禪宗二祖。南北朝河南洛陽人,俗姓姬,初名神光,又作僧可。幼時於洛陽龍門香山依寶靜出家,於永穆寺受具足戒。北魏正光元年(520年),參達磨祖師於嵩山少林寺,從學六年。據景德傳燈錄卷三載,師訪達磨時,終夜立於雪中,至天明仍不許入室,師乃以刀自斷左臂,表求道之至誠,遂面謁而大悟,達磨乃付予大法,並傳衣缽。然續高僧傳卷十六載,師之手臂,系遭賊所斫斷。

達磨西歸後,師於北齊天保三年(552年)授法予弟子僧璨,其後赴河南業都演說楞伽經意,凡三十餘年,韜光晦跡,人莫能識。後於筦城匡救寺盛揚宗風,學者雲集。於開皇十三年(一說十二年)示寂,世壽一○七。

人文藝術

天恩寺宗師

天恩寺宗師自開闢以來,西方釋伽牟尼佛,以立乎綱維之會者何也,為天下後世慮也,豈有他哉。不過欲其弟子,明心修業而已矣。遠而漢晉,近梁唐宋以至於元,迨中國朝,為綱維之會者不可枚舉。姑以寧城天恩名藍,四季為綱維之會者言之,喜其久而不衰也。可冀其佛法之或興哉。蓋佛氏之所以大經大法者,不過綱維之會而已矣。披祝為僧而學乎佛者,舍綱維之道而無用其力也。是故綱維之道無他求,明乎三昧者焉;求通乎波羅蜜者焉;求盡乎波羅蜜多者焉;只在乎前念,不生後念,不滅斯為綱維之會,其大不可勝言者矣。苟會綱維而不知所以然,必涉於窮,窮則拘,拘則離,離則病,病則狂,狂則殆。徒有會綱維之名,而無會綱維之實,必使其綱維與我為一可也。行也,住也,坐也,臥也,衣也,食也,春也,篩也,木魚也,不見有一毫功之間斷也,始無負佛民綱維之道哉。於是隨地而為綱維之地,隨時而為綱維之時。設使不勞己之力,不費己之財,如此而會綱維,則知其綱維即我,我即綱維,雖日日會之而不為之煩也。如勞己之力,如費巳之財,如此而會綱維者,不知其綱維為誰,誰為綱維,久或不會而不為之疎也。雖然存乎齋而因乎會焉。他日大興起而為佛者有之。

癸卯夏六月二十九日,適聞吾友桐栢山人引徒天輸為綱維之會,會其齋也,會其名也,會其分也。分別而道可以立矣。名錄而事可以畢矣。齋設而會可以繼矣。其間有志者,誠能日盡乎,綱維之功而無失乎,綱維之事或履乎。寶殿則指曰綱維之寶殿也,或登乎鐘樓則指曰綱維之鐘樓也,或居乎方丈則指曰綱維之方丈也。此其天恩沙門而為綱維之會者不虛矣。於是對雨懷之不覺而喜。書此奉上以請教於大眾何如。

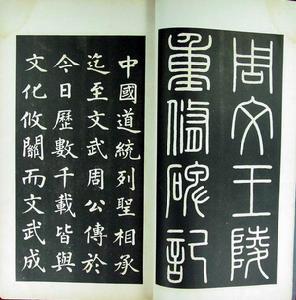

天恩寺羅漢堂碑記

天恩寺碑記

天恩寺碑記