團石灣一角

團石灣一角 古代建築

《(民國)龍游縣誌·氏族考》載:唐儀鳳二年(677),越國公汪華(唐高祖授為歙宣睦杭婺六州諸軍總管、歙州刺史)孫汪處崇任龍丘(今龍游)尉時,卜居團石,為團石汪姓始祖,村名始稱汪家灘。村中有羅漢松一株,疑是祖公所植,故以松命名,改汪家灘稱羅漢松。後又因村東瀕江有一兀突巨石,下臨深潭,是潭石觀魚垂釣之處,潭與團諧音,故又稱團石。村中汪姓居多,又稱團石汪。汪與灣諧音,後人習慣地稱之為團石灣。縣人余紹宋有詩曰:先有羅漢松,後有團石灣。村名因樹起,樹在名卻刪,揭櫫自唐代,天嬌蔚奇觀,錯節又盤根,有若螭龍蟠,枝葉縱蕭疏,結子又可餐。緬想處崇公,卜居汪家灘,灘名亦已泯,羅漢仍蒼顏,頗疑公手植,唐槐等量看,子孫懷先德,於焉痤衣冠。南宋詩人楊萬里曾經夜宿團石埠,賦有《宿潭石步》詩。村區有潭石觀魚、古木臨溪、團石印浮、螺鬟拱翠、防岸紅葉、童山松籟、盈川映月、岑峰積雪八景。明余日新(崇禎間進士、山東巡按)、清余作沛(乾隆間舉人、鄧川知州)都有描寫團石八景詩篇。團石灣以汪姓為大族。從宋到明末清初,汪姓有4支遷至江山、衢縣等地。現村有汪姓586人,占諸姓人數的32%。

村內有古建築多處。清乾隆五十五年(1790)、嘉慶二十四年(1819)在江邊和村中各建馬氏、徐氏節孝坊1座,有抱鼓石,1986年7月被列為縣級文物保護單位,至今完好無損。村中有唐羅漢松一株,余紹宋書立唐代遺蹤石碣,均因文化大革命被毀。保全殿、佛殿和汪氏二十四廳宗祠、汪公衣冠冢,均廢,遺址尚存。

歷史文化

古建築

古建築團石灣離縣城近,水陸交通方便,江邊幅員廣闊,歷史上常為駐軍屯紮之所。清鹹豐、同治間,太平軍攻打龍游城,曾在村北黃土山背安營紮寨。同治二年(1863),左宗棠率領清軍攻打龍游縣城時,駐團石灣。所屬水師都司黃九皋砍伐村後古松700株製造船隻,將購樹款中飽私囊,村民呈文左宗棠,黃九皋醜事敗露,服毒身亡。北伐戰爭龍游戰役,白崇禧駐紮團石灣,在此指揮、調遣北伐軍攻打軍閥孫傳芳部。

經濟發展

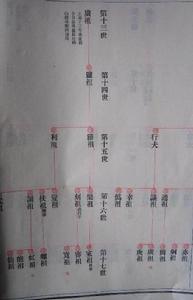

宗譜

宗譜改革開放以來,團石灣村利用本地豐富的黃土丘陵資源優勢,發展開發性生產,以種植柑桔為主,養豬、養魚、養禽綜合經營,走上了致富的道路。1990-1992年的3年中,僅團二村投入資金16萬元,在黃土丘陵上建立柑桔基地350畝,造田338畝,興辦果牧農場;配套興建機埠1處,新挖渠道534米,還漿砌支渠3條1250米,實現旱澇保收,糧增桔豐。1991年糧食總產達179萬斤,生豬飼養量1993頭,柑桔產量70萬斤,為歷史最高水平。1992年全村工農業總產值161.7萬元,比1985年增長1.4倍,人均收入1039元,比1985年增長1.2倍。村級集體收入超4萬元,比1984年增加27.8倍,現有集體固定資產30萬元。

近年來,村中道路澆築水泥路面1232平方米。並修建機耕路、橋樑,加固江堤堰壩,整修洗衣埠頭。從1991年起,對48戶獨生子女戶和兩女戶實行養老保險制度。對60歲以上的老幹部實行固定生活補貼。村民參加財產、人身保險,集體每年負擔40%的投保金。60歲以上村民和困難戶、五保戶年終享受一次性救濟補助。農戶免交社會管理費,抗旱時的電費、水費全由集體開支。

團二村有70%的農戶蓋新房。龍游至衢縣高家公路兩側樓房林立,形成新的商業街。全村從事運輸、飲食、商業、理髮、縫紉、修理、加工等第三產業40餘家。1992年,投資8萬餘元新建村委會辦公樓,創建黨員、青年民兵、婦女活動室、圖書閱覽室、錄像放映室和電影院等。連續4年被評為縣級紅旗村,連續9年被評為縣計畫生育先進集體。