簡介

南路壯戲《寶葫蘆》

南路壯戲《寶葫蘆》壯戲分類

德保馬隘戲排練現場

德保馬隘戲排練現場起源

南路壯戲《寶葫蘆》-巫碧燕攝

南路壯戲《寶葫蘆》-巫碧燕攝特點

德保馬隘戲排練現場

德保馬隘戲排練現場藝術效果

南路壯戲在行腔時,還採用“一人唱眾人和”的幫腔形式,演員在台上演唱,樂隊在後台助唱。幫腔多用在起板首句和唱段收尾的襯詞、拖腔,末句為重句全幫。這種幫腔手法,無論在製造舞台氣氛,烘托劇情環境,還是對人物內心感情的揭示、渲染等方面,都具有強烈的藝術效果。

發展

南路壯戲種之一 - 靖西木偶戲

南路壯戲種之一 - 靖西木偶戲1954年,縣文化科領導安東街業餘演劇團根據壯族民間傳說,創作了壯劇《寶葫蘆》。當時,專門調用木偶戲藝人趙孟伯老師傅加盟,參加劇本修改和演出。趙孟伯老師傅是一個眼睛不方便的藝人,但是他的唱功和演技很好,同時也是一位編劇能手。同年,桂西壯族自治州民眾業餘文藝會演,德保的節目《寶葫蘆》和《撈蝦舞》獲得了優秀節目獎。(《寶葫蘆》劇本由莎紅、龍辛翻譯整理;《撈蝦舞》由黃小曼、張潤增協排)

1955年,以該節目為核心,組成了由廣西音樂工作室主任滿謙子任領隊的廣西代表隊赴京參加全國民眾業餘音樂舞蹈觀摩演出(當時主要演員是:張琴音、趙孟伯、農正豐、黃炳興)。劉少奇、周恩來等國家領導人觀看了演出。時任中央戲劇學院院長的歐陽予倩也邀請廣西代表隊到中戲小禮堂進行演出。這次會演,源自德保的《寶葫蘆》、《撈蝦舞》都獲得全國民眾業餘音樂舞蹈觀摩演出的優秀節目獎。

南路壯戲上京會演獲獎的訊息傳回廣西、傳回壯劇發源地的德保,人們都非常興奮,少數民族藝術能到北京登大雅之堂,得到國家領導人的讚美,得到全國人民的認同,這一切,使得壯族藝術家們十分激動。同時,也引起有關部門的重視。

1955年5月25日,德保縣委宣傳部和縣文化科宣布正式成立德保壯劇團,由趙孟伯、農正豐、張琴音擔任副團長(團長暫缺)。1957年,百色地區文化科在德保召開南、北路壯戲老藝人座談會,交流傳統劇目和表演風格探討壯劇發展與壯劇演出隊伍的建設問題。

1957年8月,百色地區文化科決定以德保壯劇團為基礎,合併靖西壯劇團,新的名稱是“南天壯劇團”。後來又改稱為“靖德壯劇團”,過了不久,還是改回來叫“德保壯劇團”。團里的骨幹成員新增了木偶戲藝人黃燈煒,他更是多才多藝,能編能演。

德保馬隘戲排練現場

德保馬隘戲排練現場1958年底,為了發展壯族民族文化,自治區文化局派出滕泱凡到德保,就德保壯劇團的發展做出了重大安排。1959年2月,德保壯劇團特別從隆林招收了5名演員,連同本團的全體人員共44人,在南寧的廣西文藝幹部學校進行了接近1年的培訓。

1960年2月,百色地區宣傳部和廣西自治區文化劇為德保壯劇團升了一級,在德保壯劇團的基礎上,成立右江壯劇團,直屬百色地區文化局領導。地區領導調了田陽縣委宣傳部副部長農天德擔任右江壯劇團的團長,趙孟伯、農正豐、張琴音仍然擔任副團長。

1961年,右江壯劇團在自治區文化局的支持下,加強了作曲、導演、編劇、舞美等藝術骨幹力量,壯劇藝術發展隨之進入了新的時代。大型壯劇《百鳥衣》就在當地演出了300多場,還為蘇聯專家、國家文聯參觀團作了專場演出。《民族畫報》、《光明日報》、《文匯報》、《北京日報》、《戲劇報》和《廣西日報》都發表了評論和劇照。其他的移植劇目《洪湖赤衛隊》、《半把剪刀》、《奪印》等,也得到了好評。

1964年,壯劇《水輪泵之歌》出台,參加了自治區現代劇觀摩匯演。中唱公司還出了唱片。1965年,右江壯劇團調進南寧,進行了整頓提高,在廣西各地招收了一大批學員,並由廣西京劇團、廣西歌舞團、廣西戲曲學校、廣西藝術學院借調了基本功、身段、聲樂、文藝理論教師,對原來的右江壯劇團和新學員進行教育培訓。

1965年8月,自治區有關領導正式宣告“廣西壯族自治區壯劇團”成立。

廣西壯族自治區壯劇團成立30多年來,努力開掘本民族的文化寶藏,注重繼承與創新,先後創作演出了《寶葫蘆》、《百鳥衣》、《外鄉來的情人》、《紅銅鼓傳奇》、《瓦氏夫人》、《金花銀花》、《羽人夢》、《月滿桂花江》、《醉灑英雄》、《歌王》等傳統和現代劇目,多次獲國家及自治區獎勵,4次代表廣西參加全國重大的藝術活動。特別是大型風情壯劇《歌王》,以其瑰麗的民族風情、深厚的文化內涵和民族團結的積極主題,榮獲文化部第七屆文化大獎及多項文化單項獎、“97曹禺戲劇文學獎。”

戲種

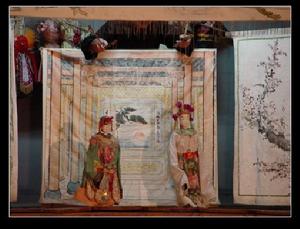

壯族提線木偶戲 南路壯戲種之一 - 靖西壯族提線木偶戲

南路壯戲種之一 - 靖西壯族提線木偶戲馬隘壯戲(又稱馬隘土戲),屬南路壯戲主要戲種之一,最早形成於清道光年間。馬隘人黃現炯早年流落南寧,在邕劇班當伙夫,道光二十五年(1845)返鄉時將邕劇帶回故鄉並組班演戲,稱為馬隘土戲,初時用漢語演唱,但因演員不會漢語,改為由師傅在後台唱,演員在前台演的雙簧形式演出。辛亥革命前後,逐漸發展為唱做和一的戲曲形式,改唱當地民歌,用壯語演唱,但仍保留了後台提詞的習慣。建國後吸收流行在當地的提線木偶唱腔,使南路壯劇的唱腔更為豐富。南路壯戲的主要唱腔有平板、採花調、馬隘調等,傳統劇目有《解臼》、《雙壯元》、《百鳥衣》等。