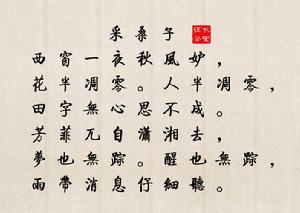

採桑子-馮延巳

採桑子 《採桑子》

《採桑子》馮延巳

小庭雨過春將盡,片片段預告飛。獨折殘枝,無語憑闌只自知。

玉堂香暖珠簾卷,雙燕來歸。君約佳期,肯信韶華得幾時。

馬嘶人語春風岸,芳草綿綿。楊柳橋邊,落日高樓酒旆懸。

舊愁新恨知多少,目斷遙天。獨立花前,更聽笙歌滿畫船。

西風半夜簾櫳冷,遠夢初歸。夢過金扉,花謝窗前夜合枝。

昭陽殿里新翻曲,未有人知。偷取笙吹,驚覺寒蛩到曉啼。

酒闌睡覺天香暖,繡戶慵開。香印成灰,獨背寒屏理舊眉。

朦朧卻向燈前臥,窗月徘徊。曉夢初回,一夜東風綻早梅。

小堂深靜無人到,滿院春風。惆悵牆東,一樹櫻桃帶雨紅。

愁心似醉兼如病,欲語還慵。日暮疏鍾,雙燕歸棲畫閣中。

畫堂燈暖簾櫳卷,禁漏丁丁。雨罷寒生,一夜西窗夢不成。

玉娥重起添香印,回倚孤屏。不語含情,水調何人吹笛聲。

笙歌放散人歸去,獨宿江樓。月上雲收,一半珠簾掛玉鉤。

起來檢點經游地,處處新愁。憑仗東流,將取離心過橘州。

《採桑子》馮延巳詞

《採桑子》馮延巳詞如今別館添蕭索,滿面啼痕。舊約猶存,忍把金環別與人。

微風簾幕清明近,花落春殘。尊酒留歡,添盡羅衣怯夜寒。

愁顏恰似燒殘燭,珠淚闌乾。也欲高拌,爭奈相逢情萬般。

畫堂昨夜愁無睡,風雨淒淒。林鵲爭棲,落盡燈花雞未啼。

年光往事如流水,休說情迷。玉箸雙垂,只是金籠鸚鵡知。

寒蟬欲報三秋候,寂靜幽居。葉落閒階,月透簾櫳遠夢回。

昭陽舊恨依前在,休說當時。玉笛才吹,滿袖猩猩血又垂。

洞房深夜笙歌散,簾幕重重。斜月朦朧,雨過殘花落地紅。

昔年無限傷心事,依舊東風。獨倚梧桐,閒想閒思到曉鍾。

花前失卻遊春侶,極目尋芳。滿眼悲涼,縱有笙歌亦斷腸。

林間戲蝶簾間燕,各自雙雙。忍更思量,綠樹青苔半夕陽。

賞析:

正當春花怒放,攜手觀賞時,失卻了“遊春侶”!獨自尋芳的心情,縱有笙歌,也不免愁腸欲斷。眼前蝶戲林間,燕穿簾櫳,更使人不堪思量。詞中用“各自雙雙”反襯人物的孤寂。“綠樹青苔半夕陽”韻味無限,耐人尋思。全詞情景相滲,構思新穎,風流蘊藉,雅淡自然。體現了馮詞的特色。俞陛雲《唐五代兩宋詞選釋》:通首僅寓孤悶之懷。江左自周師南侵,朝政日非,延巳匡救無從,悵疆宇之日蹙,“夕陽”句寄慨良深,不得以綺語目之。唐圭璋《唐宋詞簡釋》:此首觸景感懷,文字疏雋。上片,徑寫獨游之悲,笙歌原來可樂,但以無人偕游,反增淒涼。下片,因見雙蝶、雙燕,又興起己之孤獨。“綠樹”句,以景結,正應“滿目悲涼”句。

採桑子-朱敦儒

《採桑子》朱敦儒

《採桑子》朱敦儒朱敦儒

扁舟去作江南客2,旅雁孤雲。

萬里煙塵,回首中原淚滿巾。

碧山對晚汀洲冷3,楓葉蘆根。

日落波平,愁損辭鄉去國人。

全部注釋

1、彭浪磯:在江西省彭澤縣長江南岸。

2、扁舟:小舟。

3、汀洲:水中或水邊的平地。

此篇亦是作者南渡之後的作品。開篇直言自己乘舟南下,如旅雁孤雲一般流落到了江南。一個"客"字,點出作者並未像當朝權貴一樣,只管偏安江南,錯把他鄉當故鄉。下句順勢帶出故國之思,回首處仍可見中原萬里的戰亂煙塵,不由淚滿巾袖。下片重在寫景,然而景全是清冷之景。暮色四沉中,蒼碧的山巒對著冷寂的汀洲,楓葉、蘆根皆為深秋特有之物,令人聯想起“楓葉荻花秋瑟瑟”(白居易《琵琶行》)之句,且又是將落的一輪殘日,無波的一汪靜水--正所謂“何處合成愁?離人心上秋”(吳文英《唐多令》),觸目是這樣蕭瑟的秋景,縈懷是這般淒涼的冷淚,怎不愁損這背井離鄉的去國人?全詞流暢清麗,而又蘊涵著沉鬱痛挫的情致。

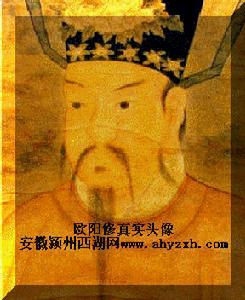

採桑子-歐陽修

《採桑子》歐陽修

《採桑子》歐陽修歐陽修

群芳過後西湖①好,狼籍殘紅②。飛絮蒙蒙,垂柳闌乾③盡日風。笙歌散盡遊人去,始覺春空。垂下簾櫳④,雙燕歸來細雨中。

作者簡介:

歐陽修(1007──1072)字永叔,號六一居士。江西廬陵人。北宋著名詩人。“唐宋八大家”之一,“詩文革新運動”領導人。詞風婉麗。有《六一詞》。

[注釋]①西湖,指安徽穎州西湖。歐陽修晚年退居穎州。②殘紅,落花。③闌乾,欄桿。④簾櫳,有帘子的窗。櫳,窗欞。

賞析:

這首詞寫穎州西湖暮春景色,抒發了作者寄情湖山的閒淡自適的胸臆。格調清麗明快,平易自然。上片寫穎州暮春之景,層層皴染出一幅“殘春圖”。作者卻又以“西湖好”的贊語統攝全詞,一反南唐詩人的低沉情調,熱情讚揚殘春之美,寫出退居時閒適心情。

下片寫遊人散去,西湖顯得格外幽靜,“春空”二字創造出空曠、寂靜、閒適的意境。在這寂靜中詩人驀然發現:暮春也有“豪華落盡見真淳”的天然之美,閒靜之境,也有陶淵明“山氣日夕佳,飛鳥相與還”的退隱田園之情韻。“雙燕歸來”則是暗喻了歐陽修的退居穎州,身心獲得了官場沒有的自然閒適,在寂寞之中讓燕子軟語呢喃與其作伴聊以慰藉的心境。

全詞既寫繁華美景的失落,也寫空靜美景的發現,雖有惆悵,更多的是曠達,有“隨意春芳歇,王孫自可留”的高曠情致,充分展現了歐陽修寄情山水的曠達胸懷。(河南南召一中翟傑)

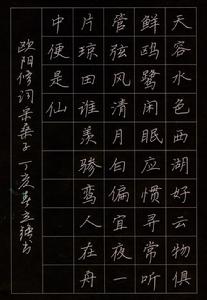

採桑子十首:

《採桑子》

《採桑子》輕舟短棹西湖好,綠水逶迤,芳草長堤,隱隱笙歌處處隨。

無風水面琉璃滑,不覺船移,微動漣漪,驚起沙禽掠岸飛。

採桑子

春深雨過西湖好,百卉爭妍,蝶亂蜂喧,晴日催花暖欲然。

蘭橈畫舸悠悠去,疑是神仙,返照波間,水闊風高揚管弦。

採桑子

畫船載酒西湖好,急管繁弦,玉盞催傳,穩泛平波任醉眠。

行雲卻在行舟下,空水澄鮮,俯仰流連,疑是湖中別有天。

採桑子

群芳過後西湖好,狼籍殘紅,飛絮蒙蒙,垂柳欄乾盡日風。

笙歌散盡遊人去,始覺春空,垂下簾櫳,雙燕歸來細雨中。

採桑子

何人解賞西湖好,佳景無時,飛蓋相追,貪向花間醉玉卮。

誰知閒憑闌乾處,芳草斜暉,水遠煙微,一點滄洲白鷺飛。

《採桑子》

《採桑子》清明上已西湖好,滿目繁華,爭道誰家,綠柳朱輪走鈿車。

遊人日暮相將去,醒醉喧譁,路轉堤斜,直到城頭總是花。

採桑子

荷花開後西湖好,載酒來時,不用旌旗,前後紅幢綠蓋隨。

畫船撐入花深處,香泛金卮,煙雨微微,一片笙歌醉里歸。

採桑子

天容水色西湖好,雲物俱鮮,鷗鷺閒眠,應慣尋常聽管弦。

風清月白偏宜夜,一片瓊田,誰羨驂鸞,人在舟中便是仙。

採桑子

殘霞夕照西湖好,花塢苹汀,十頃波平,野岸無人舟自橫。

西南月上浮雲散,軒檻涼生,蓮芰香清,水面風來酒面醒。

採桑子

平生為愛西湖好,來擁朱輪,富貴浮雲,俯仰流年二十春。

歸來恰似遼東鶴,城郭人民,觸目皆新,誰識當年舊主人。

採桑子-無名氏

《採桑子》

《採桑子》無名氏

年年才到花時候,風雨成旬。

不肯開晴,誤卻尋花陌上人。

今朝報導天晴也,花已成塵。

寄語花神,何似當初莫做春。

無名氏詞作鑑賞:

“年年才到花時候,風雨成旬”,作者本來要與今年尋花被誤,可是一開始用的是一個含量更大的句子,這樣子不僅能罩得住全篇,而且使題旨得到更廣泛的擴充。“不肯開晴”語意和“風雨成旬”略同。不過這不是多餘的重複,因為如果只是“風雨成旬”,那么那些痴情的惜花者也許會想:總該有一刻的風晴吧,只要乘這個機會看上一眼春花,也就不枉度此春!

《採桑子》馮延巳

《採桑子》馮延巳不信,你看那“誤卻尋花陌上人”的人或者就是這么想的。不然他明知“風雨成旬”,為什麼還要尋花陌上呢?而正是因為有了“不肯開晴”,“誤卻”二字才更見份量。

但是,詞篇也不是順著一個方向發展下去的。過片的“今朝報導天晴也”就忽如絕路逢生,然而緊接著又一個轉折:“花已成塵”!上片說“誤卻”,總還是誤了今日仍有明日的希望。現在,一個“塵”字已經把花事說到了頭,因此對尋花人來說,剩下的便只有懊喪與絕望。“寄語花神,何似當初莫做春”是作者的怨懟語,也是痴想。這種痴,正說明了他的情深;而這種至情寄託著作者對社會人生的感喟,詞中埋怨花開不得其時,未嘗沒有作者生不逢時,懷才不遇的感慨吧!

採桑子-晏殊

《採桑子》晏殊

《採桑子》晏殊晏殊

時光只解催人老,不信多情,長恨離亭,淚滴春衫酒易醒。

梧桐昨夜西風急,淡月朧明,好夢頻驚,何處高樓雁一聲?

此詞以輕巧空靈的筆法、深蘊含蓄的感情,寫出了富有概括意義的人生感慨,抒發了嘆流年、悲遲暮、傷離別的複雜情感。全詞感情悲涼而不悽厲,風格清麗哀怨,體物寫意自然貼切,是晏殊詞中引人注目的名篇之一。起首二句把時光擬人化,暗含“多情自古傷離別”和“思君令人老”雙重含義。“多情”二字,總攝全篇。

三、四兩句寫詞人感時光易逝,悵親愛分離,心中的煩惱無可化解,只好借酒澆愁,然而不久便又“淚滴春衫”,可見連酒也無法使自己暫時解脫。

《採桑子》晏殊

《採桑子》晏殊“好夢頻驚”寫每當希望“好夢”多留一霎的時候,它就突然破滅了。而且每當一回破滅,現實的不幸之感就又一齊奔集而來。此時,室外的各種音響,各樣色彩,以及室中人時光流逝之感,情人離別之痛,春酒易醒之恨,把剛才的好夢全都打成碎片了。這裡,“好夢頻驚”四字為點睛之筆,承上啟下,把室中人此際的感受放大成為一個特寫的鏡頭,讓人們充分感受其中沉重的分量。

“何處高樓雁一聲”寫室中人沉抑的情緒正凌亂交織之中,突然飛出一聲高亢的哀鳴。這一聲哀厲的長鳴,是如此突如其來,使眾響為之沉寂,萬類為之失色。這是孤雁的哀唳,響徹天際,透入人心,它把室中人的思緒提升到一個頂峰了。這一聲代表什麼呢?是感覺秋已經更深嗎?是預告離人終於不返嗎?還是加劇室中人此時此地的孤獨之感呢?不管怎樣,它讓人們想得很遠、很沉,一種悵惘之情使人不能自已。綜上,此詞上片概述時光之無情,下片寫春去秋來,觸景生情,相思難禁。詞中“長恨離序”、“好夢頻驚”等句,用意超脫高遠,表現了一種明淨澄澈而又富於概括意義的人生境界。

採桑子-晏幾道

《採桑子》晏幾道

《採桑子》晏幾道晏幾道

西樓月下當時見,淚粉偷勻。

歌罷還顰。

恨隔爐煙看未真。

別來樓外垂楊縷,幾換青春。

倦客紅塵,長記樓中粉淚人。

上片憶當年西樓月下初見,淚粉而偷勻,歌罷而還顰,細膩地描繪出歌女的處境、神態和心情。起首兩句寫一次夜間的宴集,詞人月下與她相見——她正偷偷地抹乾珠淚,重整鉛華。“淚粉偷勻”,初次見面的印象是最深刻的,也許是終生不忘的,何況那是一位正流淚的姑娘!“勻”,謂勻粉,把臉上的粉搽勻。“偷勻”二字,中含幾許辛酸。“歌罷還顰”,她勻臉後還要繼續唱歌,唱完了歌卻又皺著眉頭,鬱鬱不樂,那神態可惜隔著裊裊的爐煙,未能看得真切。“看未真”三字,意味深長。其實,淡薄的香菸,不能阻隔人的視線,詞人所“恨”的只是坐處與她隔開,未得親近,尤其是無法知道她為什麼流淚悲傷。

《採桑子》晏幾道

《採桑子》晏幾道下片寫別後相思,樓外柳、樓中人對舉,全從倦客寫去。過片兩句,言自從分別過後,想那樓外垂楊,又該幾度春天更換枝葉。“垂楊”,舊體詩詞中,往往有著各種特殊的象徵意義。古來有折楊柳贈別的習俗,因而見到楊柳便使人聯想到別離;楊花柳絮,飄颺無定,又使人聯想到身世的飄泊無依。“幾換青春”,猶言過了幾個春天。歐陽修《朝中措》詞:“手種堂前垂柳,別來幾度青春。”青春,指春季,春季草木由枯而綠,故云青春。詞中說青春幾回更換,語意雙關,亦暗示人的年華漸老。“倦客紅塵”,猶言紅塵中之倦客,詞人自謂。上與“別來”“幾度青春”相應,飄零歲久,故云“倦客”;下連“長記樓中粉淚人”。“紅塵”對照“樓中”,“倦客”對照“粉淚人”。“樓中粉淚人”,篇首所寫初見時歌女形象,至此特再大書一筆,不但詞的作法上做到首尾相應,思想感情上也是以初見時她的“淚粉偷勻”的情景最撼動人心,因而別來長記不忘。至此,作者對這一歌女的形象作了生動、準確的概括,女主人公的藝術形象呼之欲出。

採桑子-蘇軾

《採桑子》蘇軾

《採桑子》蘇軾蘇軾

多情多感仍多病,多景樓中。

尊酒相逢,樂事回頭一笑空。

停杯且聽琵琶語,細捻輕擾。

醉臉春融,斜照江天一抹紅。

這首《採桑子》是蘇軾的即興之作,雖不盡完美,卻顯示了他的素養與才華。宋神宗熙寧七年甲寅仲冬,即1074年冬,東坡調任密州知州,途經潤州即現江蘇鎮江市,與孫巨源、王正仲甘露寺多景樓集會。席間有色藝俱佳的官妓胡琴相伴,周圍是晚霞夕照中愈顯奇麗的美景,於是孫巨源請東坡臨景填詞。東坡應約寫下了這首《採桑子》,另作了一首名為《潤州甘露寺彈箏》的詩。

首句“多情多感仍多病”四借用杜甫《水宿遣興奉呈群公》首句“魯鈍仍多病”的句型和後三字,連用三個“多”字言情發端,以其奇兀給人以強烈的印象。“多景樓”的“多”字與上句中的三個“多”字相映成趣,直接點出當下環境。多景樓北固山後峰、甘露寺,下臨長江,三面環水,登樓四望,美景盡收眼底,曾被贊為天下江山第一樓。東坡博古通今,關心時政,喜歡尋幽探勝,這樣的樓上賞景又怎能不觸景生情呢?三國時的孫權曾建都於此,元朝宋武帝蕭劉裕曾此討伐桓玄,東晉謝安、梁武帝衍也曾此流連,面對這樣的古蹟,蘇軾思古想今,感慨萬千,滿懷愁緒,湧上心頭,噴吐於筆端,即為“三多”——情多,感多,病多,凝練而又傳神。東坡貴可以那樣戛然而止,迅疾道出“多景樓中”,為的是顧及全篇,不使這憂愁情緒的抒發過多而溢。

《採桑子》

《採桑子》上片由情至事,由事歸情,借眼前之景,寫心中之情,意蘊盎然,如神來之筆。“停杯且聽琵琶語”承上啟下,認為“樂事回頭一笑空”,故不能以認真的態度來對待音樂,所以東坡特地挑選了虛字“且”放於“聽”字之前,用以表現他當時不經意的心態。“細捻輕攏”句和上句中的“琵琶語”,都是自白居易《琵琶行》中的詩句化出,讚美官妓胡琴彈奏琵琶的技藝。本無心欣賞,然而卻被吸引,說明演奏得確實美妙。“捻”,指左手手指按弦柱上左右搓轉:“攏”,指左手手指按弦向里推,讚美之情通過“細”和“輕”兩字來表達出來,讓人不由聯想起白居易曾描述過的“大珠小珠落玉盤”的音樂之美。贊罷彈奏者的技藝,順勢描寫彈奏者,但蘇東坡惜墨如金,不去寫其容貌、形體和服飾等,只用“醉臉春融”四字來寫其神,麗而不艷,媚中含莊,活脫脫描摹出一個懷抱琵琶的少女兩頰泛紅,嘴角含笑的動人姿態。

“斜照江天一抹紅”,是一句景語,是當時“殘霞晚照”的寫實,也可藉以形容胡琴姑娘之“醉臉”,妙處於難以捉摸,耐人尋味。這句“斜照江天一抹紅”,其意同於李商隱《樂遊原》的“夕陽無限好,只是近黃昏”,只不過色彩明快,而其意又言外罷了。東坡的這首小令,倏忽來去,只用了隻言片語,卻達到了曲折含蓄,言盡而意雋的境界之美,實難得。

採桑子-呂本中

《採桑子》呂本中

《採桑子》呂本中呂本中

恨君不似江樓月,南北東西,南北東西,只有相隨無別離。

恨君卻似江樓月,暫滿還虧,暫滿還虧,待得團圓是幾時?

這首詞是寫別情,上片指出他行蹤不定,在南北東西漂泊,在漂泊中經常在月下懷念他的妻子,因此感嘆他的妻子不能象月亮那樣跟他在一起。下片寫他同妻子分離的時候多,難得團圓。這首詞的特色,是文人詞而富有民歌風味。民歌是真情的自然流露,不用典故,是白描。這首詞也是真情的自然流露,也是白描,很親切。民歌往往採取重複歌唱的形式,這首詞也一樣。不僅由於《採桑子》這個詞調的特點,象“南北東西”,“暫滿還虧”兩句是重複的;就是上下兩片,也有重複而稍加以變化的句子,如“恨君不似江樓月”與“恨君卻似江樓月”,只有一字之差,民歌中的復疊也往往是這樣的。還有,民歌也往往用比喻,這首詞的“江樓月”,正是比喻,這個比喻親切而貼切。

採桑子-納蘭容若

《採桑子》

《採桑子》納蘭容若

誰翻樂府淒涼曲,風也蕭蕭,雨也蕭蕭,瘦盡燈花又一宵。

不知何事縈懷抱,醒也無聊,醉也無聊,夢也何曾到謝橋。

賞析:

上片側重寫景,刻畫了蕭蕭雨夜,孤燈無眠,耳昕著風聲、雨聲和著淒涼樂曲聲的氛圍與寂寞難耐的心情;下片側重寫不眠之夜,孤苦無聊的苦情。詞情悽惋悱惻,哀怨動人。

採桑子-雪浮荷

採桑子

雪浮荷

天堂有思樓船雪,逝隨情空。逝隨情空,無情不戀只落紅。

人間不思樓船雪,冷落清宮。冷落清宮,愁寫江天一色中。

主旨:對被無情之人冷落的惆悵.

電視劇《採桑子》

劇情概述:本劇講述民國以來滿族貴胄後裔生活,形象地展現了近百年間中國歷史的風雲、社會生活的變遷與傳統文化的嬗變,是一曲直面滄桑、感喟人生的無盡輓歌,令人思緒綿綿……《採桑子》改編自著名文學家筆下,寫的又是有歷史、傳統色彩很濃的故事,這裡面的文化含量就已經很高了。而劇本又是林汝為夫婦結合大量史料,經多方考證,聚集多位學者顧問推敲而來,翻看劇本真的有很多字是我們平時很少見的、很生僻的。進組後,演員們就不斷感覺到自己才疏學淺,劇本都快成了他們的歷史文化課本了。

採桑子--毛澤東

採桑子·重陽

《採桑子》

《採桑子》人生易老天難老,

歲歲重陽。

今又重陽,

戰地黃花分外香.

一年一度秋風勁,

不似春光。

勝似春光,

寥廓江天萬里霜。

【寫作背景】

“重陽”,陰曆九月初九,古人以九為陽數,故稱九月初九為重陽節。1929年10月11日就是重陽節。這年5、6月間,紅四軍攻占龍巖,蔣介石組織兵力會剿紅軍,紅四軍主力配合當地游擊戰爭,9月21日,攻占上杭,擊敗敵人的會剿。此時毛澤東已經離開紅四軍的領導崗位,他深入上杭、永定的農村,一面養病,一面領導地方土地革命鬥爭。這年10月11日,毛澤東來到上杭,這時的閩西山區,黃色的野花競相開放,毛澤東面對怒放的野菊花吟成了這首詞。

【注釋】

重陽:陰曆九月初九,傳統上文人登高賦詩之日。1929年的重陽是10月11日。

天難老:李賀《金銅仙人辭漢歌》,“衰蘭送客鹹陽道,天若有情天亦老”。

黃花:指菊花。

不似:不類似,不象。

寥廓:空闊遠大。

【譯文】

人之一生多么容易衰老而蒼天不老,

重陽節卻年年都來到。

今天又逢重陽節,

戰場上的菊花是那樣的芬芳。

一年又一年秋風剛勁地吹送,

那不是春天的光輝。

卻勝過春天的光芒,

空闊的汀江之上有綿綿不絕的秋霜。

【題解】

1929年6月22日在閩西龍巖召開了紅四軍第七次代表大會,會上毛澤東被朱德、陳毅等批評搞“家長制”,未被選為前敵委員會書記。毛澤東隨即離開部隊,到上杭指導地方工作,差點死於瘧疾。直到11月26日,大病初癒的毛澤東才在上海中央(當時由周恩來主持)“九月來信”的支持下恢復職務。這首詩反映了病中的心情。

這首詞寫的是重陽節戰地風光,詩篇的字裡行間洋溢著革命樂觀主義精神,表達了詩人與紅軍戰士們在艱苦的戰鬥生活中從容不迫、歡快愉悅的心情。

毛澤東寫《採桑子·重陽》時把自己的思想感情和客觀事物統一在藝術形象里,由於對革命前途充滿必勝的信心,所以描繪的秋光、秋色明艷而壯麗。兩度突出“重陽”,既符合“採桑子”“反覆”的格律,又表現作者重回紅四軍前委工作時的激動心情。選擇“黃花分外香”這一形象,側重表現色彩艷麗,選擇“寥廓江天”與“萬里霜”這兩種形象,側重表現境界開闊。

與我國傳統的詩文相比,《採桑子·重陽》之中的秋天形象色彩艷麗,生機勃勃;這主要取決於當時作者“東山再起”的革命豪情;詞中主要選擇了“戰地黃花”“寥廓江天”“萬里霜”等形象表現這種特點。

【賞析】

“悲哉秋之為氣也,蕭瑟兮草木搖落而變衰。”自戰國楚宋玉《九辯》以來,悲秋就成為中國古典詩賦的傳統主題。而前人以九九重陽為題材的詩章詞作,則更借淒清、蕭殺、衰颯的秋色狀景托怨情、興別恨,少有不著一“悲”字者。諸如王維的“遙知兄弟登高處,遍插茱萸少一人”,杜甫的“弟妹蕭條各何在,干戈衰謝兩相催”,杜牧的“塵世難逢開口笑,菊花須插滿頭歸”,蘇軾的“萬事到頭都是夢,休休,明日黃花蝶也悲”等等,或敘寫羈旅他鄉的孤寂清冷,或敘寫羈旅他鄉的孤寂清冷,或寄寓傷時憂國的悽愴痛楚,或傾吐落拓失意的抑鬱苦悶,或抒發獲罪被貶的萬端感慨,皆“婉轉附物,招悵切清”。毛澤東的這首詞卻脫盡古人悲秋的窠臼,一掃衰頹蕭瑟之氣,以壯闊絢麗的詩境、昂揚振奮的豪情,喚起人們為理想而奮鬥的英雄氣概和高尚情操,獨步詩壇。

詞以極富哲理的警句“人生易老天難老”開篇,起勢突兀,氣勢恢宏。“人生易老”是將人格宇宙化,韶光易逝,人生短促,唯其易逝、短促,更當努力進取,建功立業,莫讓年貨付流水。“天難老”卻是將宇宙人格化。寒來暑往,日出月落,春秋更序,光景常新。但“難老”並非“不老 ”,因為“新陳代謝是宇宙間普遍的永遠不可抗拒的規律”〔毛澤東『矛盾論』〕。“人生易老”與“天難老”,一有盡,一無窮;一短促,一長久;一變化快,一變化慢。異中有同,同中有異,既對立又統一。這並非“天行鍵,君子以自強不息”這一古老格言的簡單趨附,而是立足於對宇宙、人生的清理並茂的認知和深刻理解的高度,揭示人生真諦和永恆真理,閃耀著辯證唯物主義的思想光輝,具有極強的審美啟示力。“歲歲重陽”承首句而來,既是“天難老”的進一步引申,又言及時令,點題明旨,引起下文:“今又重陽,戰地黃花分外香”。“今又重陽”是“歲歲重陽”的遞進反覆,年年都有重陽節,看似不變,其實也在變,各不相同:如今又逢佳節,此地別有一番風光。

古有重陽登高望遠、賞菊吟秋的風習。在歷代詩文中,重陽節與菊花結下了不解之緣。而身逢亂世的詩人,往往借寫菊花表達厭戰、反戰之情,即菊花是作為戰爭的對立面出現的。但毛澤東筆下的“黃花”卻是和人民革命戰爭的勝利聯繫在一起的。這“黃花”既非供隱士高人“吟逸韻”的東籬秋叢,亦非令悲客病夫“感衰懷”的庭院盆景,而是經過硝煙炮火的洗禮,依然在秋風寒霜中綻黃吐芳的滿山遍野的野菊花,平凡質樸卻生機蓬勃,具有現實與象徵的雙重性,帶有賦而比的特點。詞作者是懷著欣悅之情來品味重陽佳景的。黃花裝點了戰地的重陽,,重陽的戰地因此更顯得美麗。“分外香”三字寫出賞菊人此時此地的感受。人逢喜事精神爽,勝利可喜,黃花也顯得異常美麗;黃花異常美麗,連她的芳香也遠勝於往常。這一句有情有景,有色有香,熔詩情、畫意、野趣、哲理於一爐,形成生機盎然的詩境,既歌頌了土地革命戰爭,又顯示了作者詩人兼戰士的豪邁曠放的情懷。儘管“人生易老”,但革命者的青春是和戰鬥、戰場、解放全人類的崇高事業聯繫在一起的,他們並不嘆老懷悲,蹉跎歲月,虛擲光陰,而是以“只爭朝夕”的精神為革命而戰,一息尚存,奮鬥不止。

下片承“歲歲重陽”“今又重陽”的意脈,寫憑高遠眺,將詩的意、境向更深更闊處開拓。歲歲有重陽,秋去又秋來,“一年一度秋風勁”,這個“勁”字,力度極強,寫出秋風摧枯拉朽、驅陳除腐的凌厲威猛之勢,筆力雄悍,極有剛健勁道之美。此情豪邁異於東風駘蕩、桃紅柳綠、鶯語燕歌、溫柔旖旎的春日風光。但勁烈的西風、肅殺的秋氣在作者心中引起的不是哀傷,而是振奮。詩人的感情、戰士的氣質決定了他的審美選擇:“勝似春光,寥廓江天萬里霜”。天朗氣清,江澄水碧;滿山彩霞,遍野雲錦,一望無際,鋪向天邊,這瑰麗的景色難道不“勝似春光”么?

採桑子--辛棄疾

少年不識愁滋味,愛上層樓。愛上層樓,為賦新詞強說愁。

《採桑子》

《採桑子》而今識盡愁滋味,欲說還休。欲說還休,卻道天涼好個秋!

【作者簡介】

辛棄疾(1140-1207),南宋詞人。字幼安,號稼軒,歷城(今山東濟南)人。出生時,山東已為金兵所占。二十一歲參加抗金義軍,不久歸南宋,歷任湖北、江西、湖南、福建、浙東安撫使等職。任職期間,採取積極措施,招集流亡,訓練軍隊,獎勵耕戰,打擊貪污豪強,注意安定民生。一生堅決主張抗金。在《美芹十論》、《九議》等奏疏中,具體分析當時的政治軍事形勢,對誇大金兵力量、鼓吹妥協投降的謬論,作了有力的駁斥;要求加強作戰準備,鼓勵士氣,以恢復中原。他所提出的抗金建議,均未被採納,並遭到主和派的打擊,曾長期落職閒居江西上饒、鉛山一帶。晚年一度起用,不久病卒。其詞抒寫力圖恢復國家統一的愛國熱情,傾訴壯志難酬的悲憤,對南宋上層統治集團的屈辱投降進行揭露和批判;也有不少吟詠祖國河山的作品。藝術風格多樣,而以豪放為主。熱情洋溢,慷慨悲壯,筆力雄厚,與蘇軾並稱為“蘇辛”。《破陣子·為陳同甫賦壯詞以寄之》、《永遇樂·京口北固亭懷古》、《水龍吟·登建康賞心亭》、《菩薩蠻·書江西造口壁》等均有名。但部分作品也流露出抱負不能實現而產生的消極情緒。有《稼軒長短句》。今人輯有《辛稼軒詩文鈔存》。

【注釋】

層樓:高樓。

強說愁:無愁而勉強說愁。

欲說還休:李清照《鳳凰台上憶吹簫》:“多少事,欲說還休。”

【賞析】

這首詞是作者帶湖閒居時的作品。通篇言愁。通過“少年”時與“而今”的對比,表現了作者受壓抑、遭排擠、報國無路的痛苦,也是對南宋朝廷的諷刺與不滿。

這首詞以“少年”與“而今”對比,表達了一種深刻的人生感受。上片說少年時登高望遠,氣壯如山,不識愁為何物。無愁說愁,是詩詞中常見的文人習氣。下片轉入“而今”,轉折有力,不僅顯示時間跨度,而且反映了不同的人生經歷。在涉世既深又飽經憂患之餘,進入“識盡愁滋味”的階段。所謂“識盡”,一是愁多,二是愁深。這些多而且深的愁,有的不能說,有的不便說,而且“識盡”而說不盡, 說之亦復何益? 只能“卻道新涼好個秋”了。比之少時的幼稚,這或許是老練成熟多了。其實“卻道”也是一種“強說”。故意說得輕鬆灑脫,實際上也是難以擺脫心頭的沉重抑塞。周濟說辛詞“變溫婉,成悲涼”。讀此詞者,當能辨之。

【賞析二】

這是辛棄疾被彈劾去職、閒居帶湖時所作的一首詞。他在帶湖居住期間,閒遊於博山道中,卻無心賞玩當地風光。眼看國事日非,自己無能為力,一腔愁緒無法排遣,遂在博山道中一壁上題了這首詞。在這首詞中,作者運用對比手法,突出地渲染了一個“愁”字,以此作為貫串全篇的線索,感情真率而又委婉,言淺意深,令人玩味無窮。

詞的上片,著重回憶少年時代自己不知愁苦。少年時代,風華正茂,涉世不深,樂觀自信,對於人們常說的“愁”還缺乏真切的體驗。首句“少年不識愁滋味”,乃是上片的核心。我們知道,辛棄疾生長在中原淪陷區。青少年時代的他,不僅親歷了人民的苦難,親見了金人的兇殘,同時也深受北方人民英勇抗金鬥爭精神的鼓舞。他不僅自己有抗金復國的膽識和才略,而且認為中原是可以收復的,金人侵略者也是可以被趕出去的。因此,他不知何為“愁”,為了效仿前代作家,抒發一點所謂“愁情”,他是“愛上層樓”,無愁找愁。作者連用兩個“愛上層樓”,這一疊句的運用,避開了一般的泛泛描述,而是有力地帶起了下文。前一個“愛上層樓”,同首句構成因果複句,意謂作者年輕時根本不懂什麼是憂愁,所以喜歡登樓賞玩。後一個“愛上層樓”,又同下面“為賦新詞強說愁”結成因果關係,即因為愛上高樓而觸發詩興,在當時“不識愁滋味”的情況下,也要勉強說些“愁悶”之類的話。這一疊句的運用,把兩個不同的層次聯繫起來,上片“不知愁”這一思想表達得十分完整。

詞的下片,著重寫自己現在知愁。作者處處注意同上片進行對比,表現自己隨著年歲的增長,處世閱歷漸深,對於這個“愁”字有了真切的體驗。作者懷著捐軀報國的志願投奔南宋,本想與南宋政權同心協力,共建恢復大業。誰知,南宋政權對他招之即來,揮之即去,他不僅報國無門,而且還落得被削職閒居的境地,“一腔忠憤,無處發泄”,其心中的愁悶痛楚可以想見。“而今識盡愁滋味”,這裡的“盡”字,是極有概括力的,它包含著作者許多複雜的感受,從而完成了整篇詞作在思想感情上的一大轉折。接著,作者又連用兩句“欲說還休”,仍然採用疊句形式,在結構用法上也與上片互為呼應。這兩句“欲說還休”包含有兩層不同的意思。前句緊承上句的“盡”字而來,人們在實際生活中,喜怒哀樂等各種情感往往相反相成,極度的高興轉而潛生悲涼,深沉的憂愁翻作自我調侃。作者過去無愁而硬要說愁,如今卻愁到極點而無話可說。後一個“欲說還休”則是緊連下文。因為,作者胸中的憂愁不是個人的離愁別緒,而是憂國傷時之愁。而在當時投降派把持朝政的情況下,抒發這種憂愁是犯大忌的,因此作者在此不便直說,只得轉而言天氣,“天涼好個秋”。這句結尾表面形似輕脫,實則十分含蓄,充分表達了作者之“愁”的深沉博大。

辛棄疾的這首詞,通過“少年”、“而今”,無愁、有愁的對比,表現了他受壓抑排擠、報國無門的痛苦,是對南宋統治集團的諷刺和不滿。在藝術手法上,“少年”是賓,“而今”是主,以昔襯今,以有寫無,以無寫有,寫作手法也很巧妙,突出強調了今日的愁深愁大,有強烈的藝術效果