前不久有網友奔赴山東臨沂,發現了楊永信的網癮戒除中心終於關門,訊息傳來,喜大普奔。雖然這家在網際網路上遭到多年揭發聲討的機構其實早就關門,但來自一線的蕭索照片成為社交網路轉發的素材時,80 後和 90 初關於和老師家長鬥智鬥勇去網咖上網的記憶也隨之翻出。

剛好,這一批人也成為移動網際網路的主流用戶,他們當中的許多人也有了孩子。而國內智慧型手機的保有量,也差不多到了人手一部的水平。這也意味著,家長和老師們嚴防死守,限制孩子接觸網路的工作變得極為艱難。

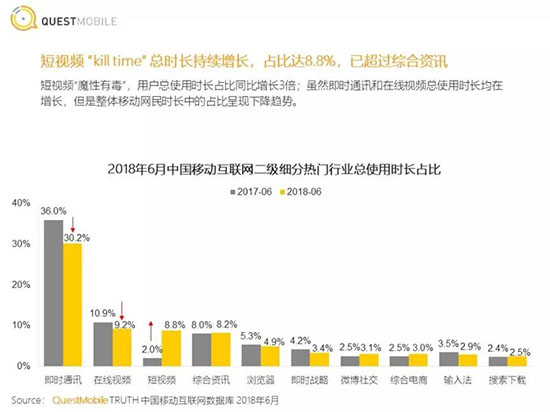

去年一整年,短視頻行業是整箇中國網際網路裡面最大的贏家,也是獲得爆發性增長的一年,短視頻的頭部套用,抖音和快手,也在近來經常被討論。

「奶頭樂」不是真的,「毀掉」也不可能

在我高中的時候,我的一位乖乖女同學語重心長地跟我說:你知道嗎?你看的那些《火影忍者》日本動漫,日本人都是不看的,都是日本人傳到中國,給中國學生看的,為的就是麻痹中國下一代的思想,讓他們沉迷,變得不思進取。

要不是後來我真的去了一趟日本確認了下,真的發現日本年輕人不僅看動漫,還喜歡玩 Cosplay,更喜歡買周邊,甚至還玩衍生遊戲,活活創造了產值巨大的 ACG 產業出來。

這大概就是一種野生的「奶頭樂」理論。

奶頭樂這個詞是從英文 tittytainment 翻譯過來,不少文章認為,這個理論出自美國戰略思想家布熱津斯基之口,大意是,20% 的精英給 80% 的大眾提供大量娛樂和遊戲,就好像給他們塞上奶嘴,讓他們喪失思考能力,化解他們的不滿情緒。

這個理論可以用來批評幾乎一切和娛樂有關的事物,日本動漫,好萊塢電影,韓國綜藝,當然,最近的短視頻也肯定在這個理論的掃射範圍之內。

然而,沒有任何可信證據表明,美國戰略思想家布熱津斯基真的提出過這個理論,當然也沒有證據表明,「奶頭樂」是精英給大眾提供的成癮麻醉劑。

某種程度上來說,在現在的輿論環境裡,存天理滅人慾的思想依舊有很大的空間,娛樂和消費也有著所謂的「原罪」,年輕人一不小心就被打上了「貪圖享樂」的標籤。這也是即便「奶頭樂」理論純屬子虛烏有,但依舊能謠言傳千里的原因。

正如老師們總說「你們是我教過最差的一屆」一樣,「毀掉」年輕人的東西也是後浪推前浪。這大概反映了社會對於年輕人的相當不信任,不信任到什麼程度呢?

隨手搜一下「XX 毀掉」,那么搜尋結果出來的幾乎是「外賣(抖音、快手)毀掉年輕人(下一代、學生)」。本來我還想著,麻將總不會「毀掉」年輕人吧,頂多「毀掉」離退休老年人,結果搜了下,出來的第一條結果還是「麻將即將毀掉農村的年輕人」。

《被抖音毀掉的中國年輕人》,《快手正在毀掉我們的下一代》等等一批文章相繼出現。更早之前的話,據不完全統計,想要毀掉我們年輕人的,從搖滾樂、喇叭褲、爆炸頭到《火影忍者》、漫威電影、《魔獸世界》不一而足,只是,我國年輕人抗擊打能力非常厲害,以上種種的毀滅意圖終究還是沒有實現。

說年輕人容易被毀掉不靠譜,但是年輕人壓力大倒是真的。

在北上廣深工作的年輕人之所以選擇外賣,固然有一部分懶的原因,更大的原因在於,沒時間沒地方做飯,上班加班和通勤的時間占據了工作日的大部分時間,再把睡覺時間除去,留給買菜洗菜做飯洗碗的時間幾乎是負的。這個時候再說外賣毀掉年輕人,那就相當於「何不食肉糜?」

反而,利用這種壓力開始販賣焦慮反倒成為打造爆款的不二法門,這也是「毀掉體」文章出現的原因。

有趣的是,年輕人並沒有被毀掉,熱衷於販賣焦慮烹調毒雞湯的,反而容易自毀,比如咪蒙。

娛樂主義沒啥錯,但還有更好的選擇

即便在一定的輿論環境下,娛樂主義和消費主義有所謂的「原罪」,但是我並不這么認為,甚至很鼓勵適當的娛樂主義和消費主義。

年輕人看點好看的小姐姐小哥哥,看點兒可愛寵物完全不存在槽點,頂多就是洗腦歌曲外放有點兒煩人,「我們一起學貓叫,一起喵喵喵喵喵」煩人也煩不過「我在仰望,月亮之上」。

95 後韓子昂科幻片《流浪地球》裡面吳孟達扮演的韓子昂折算下來,也算 95 後,剛好就是聊微信刷微博看抖音的年紀,因此有個細節就是他在牢房裡外放了一首抖音神曲《海草舞》,那是全片中他最輕鬆愜意的時刻。

對於有趣也無害的東西,可以多點兒包容。

我就在抖音上get了一項技能。

作為一名新垣結衣冬粉,鎖屏壁紙換成她的照片算是比較小兒科了,甚至還想把各種 App 圖示也換成她的照片。

雖然個看起來不可能完成的任務,我總不能找馬化騰和馬雲把圖示換了吧,換了之後石原里美和長澤雅美的冬粉肯定也不樂意了。

剛好我就刷到有博主在抖音上分享利用 iOS 中的捷徑功能,自定義桌面圖示圖案,並關聯操作的方法。

同是科技媒體編輯,友媒的方圓婧已經初為人母,在朋友圈裡,她非常克制自己曬娃的衝動,倒是沒有形成刷屏的陣仗。

不過在她的抖音就變成了另外的樣子,在《如何科學地把抖音變成一個親子社區?》這篇文章里,她記錄了生孩子前後的變化:

生完娃以後的我感覺自己忽然進入了另一個次元,無論是現實的還是網路的。

老母親們在社交網路上的活躍時間也不一樣了。夜裡閨蜜們凌晨三點結束夜場的續攤回家,或者是加班剛結束的時候,正是老母親們被娃夜裡的第一次啼哭叫醒,迷糊著眼撩起衣衫餵奶,在各個媽媽群里打奶娃卡的時候。

抖音幾乎成了我打開最高頻的app。追電視劇太奢侈了,老母親們可沒有整片整片的看劇時間,只能通過娃有限的、零碎的睡眠縫隙看看抖音,搞不好還看到些比自己難搞的娃聊以慰藉,或者學學抖音上的帶娃竅門。

在她這裡,因為年輕母親的身份,抖音就變成了如何學習帶娃,如何拉動老公帶娃的親子社區,同時也是種草各種育嬰用品的買買買指南,當然,最基本的,抖音也是一個心安理得的曬娃陣地和一個不那么單調的成長記錄冊。

除了親子內容,與親情相關的短視頻也不少。由來自南方周末、新京報等媒體的幾位青年媒體人發了一個「真實故事計畫」,有一期就記錄了十一個成長與陪伴的親情故事。

其中很典型的場景就是,中國的父親形象總是趨向於嚴肅和權威,和慈母形象呼應,這種形象很容易造成兩代之間的隔閡。而通過互動性強,輕鬆有趣的新技術和新媒介,這種刻板關係就可能得到改變。

在娛樂主義的標籤下,抖音也可以變成有趣且有用的工具型產品。但前提是,用戶需要知道,在百花齊放的內容當中,自己需要的是什麼。

普通人的選擇

在微信並不如今天難以取代的時候,不少人以不用微信為榮;到了短視頻爆發時代,不用抖音和快手又成為了另外一個標籤,也有類似於「中國 XX 千千萬,快手抖音占一半」的順口溜出現。

平心而論,如果一款產品月活幾十萬,那么還可以說它是小眾圈子的選擇,面向了特定的人群。但是,一旦一款產品的用戶群開始以億計算,那么它就是大眾的選擇和整個社會的折射了,而非某個群體的部落。

一方面,嗅覺敏銳又有潛質的普通人能夠在抖音裡面獲粉無數,不管是獲得被關注的滿足感,還是轉型帶貨接廣告實現商業化,都能找到一定的價值。

另一方面,大眾用戶也並非沒有選擇的權利,如前文所說,讓產品變為手機新鮮玩法的小課堂,或者是親子社區等等。還有一個選擇在於,如何看待這樣的新媒介新產品。

在不少的歐美影視作品裡面,讀報是一種具有儀式感的家庭生活場景。

之所以具有儀式感,是因為在傳統的美式家庭生活中,讀報紙意味著早餐時間一切依舊,家人一邊吃著早餐一邊交流報上的內容,井然有序。如果某一天報紙因故沒有及時送到,那么很多家庭的早餐可能就像少了些什麼,報紙這種媒介的重要性,並不亞於煎蛋牛奶和培根。

而在中國,大家更熟悉的場景可能是電視,事實上,《新聞早班車》、《午間新聞》、《新聞聯播》等等新聞節目的安排,往往和用餐時間重合,而睡前最放鬆的時光,則是綜藝節目的黃金時間。

電視和報紙體現著一種陪伴的社會結構,手機對這種結構有著雙刃劍的作用,一方面,手機是個很私人的設備,適合單獨使用。另一方面,共看一個小螢幕又能拉近人際距離,共享的感覺也更強烈。

因而,湊一起看短視頻的場景,雖然說儀式感差了那么一點兒,但是親密感又多了一些。

出道於抖音兄弟產品--西瓜視頻的華農兄弟,因為製作各種關於養殖和烹飪竹鼠的視頻而紅遍網路,類似的還有手工耿等等。

一個並不起眼的細節是,華農兄弟之一的胡躍清雖然身在鄉村,但是訊息一點兒都不閉塞,這和他十幾歲就接觸電腦並一直關注網際網路有直接關係。

頭條系產品裡面,三農題材的內容數量廣大,胡躍清是第一批知道頭條對這些短視頻內容有大量補貼的人,也是最早觀看三農題材視頻的人。

現在,他和搭檔劉蘇良組成的華農兄弟,成為了短視頻爆發期里受益最多的那批人,幾百萬的冬粉,數億次的視頻播放量讓他們的影響力,不亞於那些靠顏值或者才藝成名的人。

超脫於地域和學歷的限制,新的媒介形態就在那裡。

在大多數年輕人選擇千萬城市打拚的時候,劉蘇良成為村里唯一留守的年輕人,在當地長輩看來,留守農村,和無業游民沒什麼差別,毫無出路可言,他也因此聽了不少的風言風語。

不過好在劉蘇良依靠著短視頻有了自己的事業,也獲得影響力,還賺了一些錢,賺到錢之後,村里人就不再說閒話了。

年輕的華農兄弟並沒有成為被抖音毀掉的年輕人,反而,成為上面的紅人。

親子 育兒 抖音