基本內容

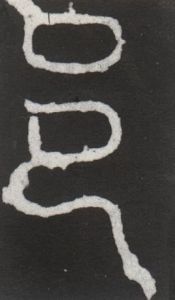

隸書-小篆-金文--甲骨文--骨刻文-骨刻原圖

隸書-小篆-金文--甲骨文--骨刻文-骨刻原圖漢字:邑

演變:甲骨文演變而來

引自:丁再獻、丁蕾《東夷文化與山東·骨刻文釋讀》十九章第二節,中國文史出版社2012年2月版

注音:yì

部首:邑 部首筆畫:7 總筆畫:7

康熙字典筆畫( 邑:7;)

字意五行:土 吉凶寓意:吉 姓名學:常用字,多用男性

五筆86:KCB 五筆98:KCB 倉頡:RAU 分解查字:口巴(kouba)

筆順編號:2515215 四角號碼:60717 UniCode:U+9091

筆順讀寫:豎橫折橫 橫折 豎橫豎彎鉤

謎語

謎語:嘴兒高高掛,儘是巴結話(打一字)--邑

謎語解析:"嘴"即為"口","口"在"巴"字上面,即為"邑"yì,1.城市,都城;2.舊指縣;3.古代諸侯分給大夫的封地;4.古同"悒",愁悶不安。

音韻參考

[上古音]:緝部闕母,i?p

[廣韻]:於汲切,入26緝,yi,深開三入侵B影

[平水韻]:入聲十四緝

[粵語]:jap1

[閩南語]:ip4

基本解釋

1.城市,都城:城邑。都邑。

李朝威《柳毅傳》:”則洞庭之城邑,不足為邑也。“

2.舊指縣:邑人(同鄉的人)。邑庠(明清時稱縣學)。邑宰。

蒲松齡《聊齋志異·促織》:“邑有成名者,操童子業,久不售。”

3.古代諸侯分給大夫的封地:采邑。

《戰國策·荊軻刺秦王》:”夫今樊將軍,秦王購之千金,邑萬家。“

4.古同“悒”,愁悶不安。

吳質《答東阿王書》:”凡此數者,乃質之所以憤積於肊,懷眷而悁邑者也。“

詳細解釋

邑(yì)(根據隸定字形解釋)會意。字從囗(wéi),從巴。“巴”意為“附著”、“黏著”。“囗”指“國”、“城”。“巴”與“囗”聯合起來表示“附屬國”、“衛星城”。本義:(大國的)附屬國、(首都的)衛星城。說明:商代甲骨文有“大邑商”,那是指作為國都衛星城而言的是先商封地商河古城。辨析:都和邑。“都”字從者,從邑。“者”本指“非農戶口家庭”、“城市居民家庭”,特指“皇家”、“王室”。故“都”是特指居住有帝王家庭的城邑。“邑”是指一般意義上的城市、城邦。例句:渭城朝雨浥輕塵,客舍青青柳色新。

①古代稱侯國為邑〖state〗

邑,國也。——《說文》。段玉裁註:“《左傳》凡稱人曰大國,凡自稱曰敝邑。古國邑通稱。”朱駿聲通訓定聲:“《書》‘西邑夏’、‘天邑商’、‘大邑周’,皆謂國。”

君惠徼福於敝邑之社稷。——《左傳·僖公四年》

又如:敝邑(對本國的謙稱)

②國都,京城〖capital〗

邑外謂之郊。——《爾雅》。郭璞註:邑,國都也

商邑翼翼。——《詩·商頌·殷武》(翼翼:整齊的樣子)

是以論其遷邑易京,則同規乎殷盤。——漢·張衡《東京賦》

又如:商邑(商都)。又指舊都

天子治居之城曰都,舊都曰邑也。——唐·慧琳《一切經音義》

又如:邑廟(城隍廟);邑野(都邑郊野)

③指古代無先君宗廟的都城〖city〗

凡邑,有宗廟先君之主曰都,無曰邑。——《左傳》。孔穎達疏:小邑有宗廟,則雖小曰都,無乃為邑,為尊宗廟,故小邑與大都同名

又如:邑郛(城郭);邑門(城門;都邑之門)

④泛指一般城鎮。大曰都,小曰邑〖city〗

《史記·五帝本紀》:“一年而所居成聚,二年成邑,三年成都。”

小則獲邑,大則得城——宋·蘇洵《六國論》

日扳仲永環謁於邑人。——宋·王安石《傷仲永》

而倖免協濟,免為他邑代庖。--明 陳繼儒《大司馬節寰袁公(袁可立)家廟記》

邑小不足容。——清·張廷玉《明史》

攝篆旁邑。——清·邵長蘅《青門剩稿》

邑有成名。——《聊齋志異·促織》

俾入邑庠。——《聊齋志異·促織》

又如:邑人(鄉邑中的人);邑子(同鄉,同邑人);邑屋(村舍);邑落(村落);邑黨(鄉黨);邑閭(里巷的門);邑鄰(鄰里)

⑤舊時縣的別稱〖county〗

秦有天下,裂都會而為之郡邑。——唐·柳宗元《封建論》

故今之邑民,最獨畏旱而旱輒連年。——宋·王安石《上杜學士言開河書》

公(袁可立)至,即盡收訟牒委各邑理之。——明 董其昌《節寰袁公行狀》

又如:邑乘(縣誌;地方志);邑僚(縣府中的同僚);邑尉(縣尉);邑宰(縣邑之長。即縣令)

⑥通稱諸侯的封地、大夫的采地〖fief;feud〗

邑萬家。——《戰國策·燕策》

然廣不得爵邑。——《史記·李將軍列傳》

又如:邑入(貴族在封地上所收的租稅);邑(邑,采邑;祭肉。借指封地的收入);邑錢(封邑的租稅收入);邑賞(封地和賞賜);邑粟(采邑的賦粟);邑族(封地和宗族);邑國(古代大夫、諸侯的封地);邑租(封邑的租賦)

⑦居民聚居的地方〖village;town〗

邑犬群吠。——唐·柳宗元《柳河東集》

⑧農村公社,古稱為邑。邑:說文解字,“邑,國也”即國家,作於春秋的論語,尚有“十室之邑”之稱邑為“小國寡民”。左傳桓公十二年“以四邑”也注邑為國。邑或國,即農村公社,殷虛書契卷三有“大邑商”。書經多士篇有“天邑商”。天也是大,即商為大國,其它都是小國,即小邑。說明殷代少數民族的小國,也都是農村公社形式的邑。殷王伐邑二十,取邑四十,數量相當多。邑又稱為方,中國字是多義字,此方與有農器意義的方不同。詩經甫田章“以社以方”,方與社對舉,具有社之義。古稱社稷為國家,方即社,即國家。足知殷之方國,和邑、洞等,都在農村公社的基礎上,進入歷史時代。殷代大小國家,都由農村公社建立起來。公社領袖占有土地,並把附屬土地之上的農民固定住下,不準自由遷居,供其剝削,自然成為農奴。(摘自黃現璠著《中國歷史沒有奴隸社會》廣西師範學院油印,1981年10月)

相關詞語

邑人

| 邑人 | 邑庠 | 邑城 | 邑君 | 邑士 | 邑野 | 邑商 | 邑吏 |

| 夏邑 | 邑司 | 邑里 | 邑侯 | 邑豪 | 邑國 | 邑丞 | 邑廟 |

yìrén

〖townspeople〗同邑的人

率妻子邑人。——晉·陶淵明《桃花源記》

邑人奇之。——宋·王安石《傷仲永》

謁於邑人,不使學。——宋·王安石《傷仲永》

邑人以為榮。——清·邵長蘅《青門剩稿》

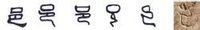

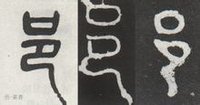

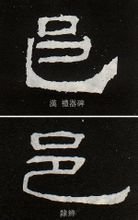

字型字形

邑字篆書三體

邑字篆書三體 邑-隸書

邑-隸書 邑-魏碑

邑-魏碑1.篆書2.隸書3.魏碑4.楷書

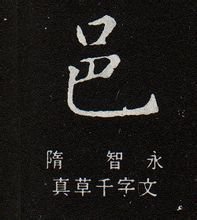

邑-楷書-隋代-智永

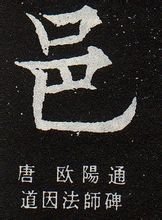

邑-楷書-隋代-智永 邑-楷書-唐-歐陽通-道因法師碑

邑-楷書-唐-歐陽通-道因法師碑5.行書

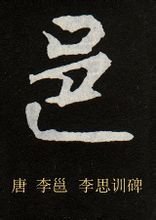

邑-行楷-唐-李邕-李思訓碑

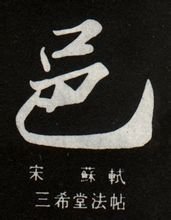

邑-行楷-唐-李邕-李思訓碑 邑-行書-宋-蘇軾

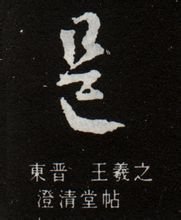

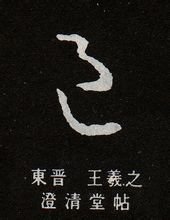

邑-行書-宋-蘇軾 邑-行草-東晉-王羲之-澄清堂帖

邑-行草-東晉-王羲之-澄清堂帖6.草書

邑-草書-唐-懷素-草書千字文

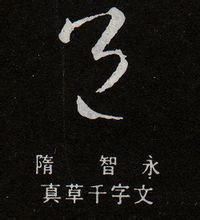

邑-草書-唐-懷素-草書千字文 邑-草書-隋-智永真草千字文

邑-草書-隋-智永真草千字文 邑-草書-東晉-王羲之-澄清堂帖

邑-草書-東晉-王羲之-澄清堂帖康熙字典

【集韻】於汲切【集韻】【韻會】乙及切【正韻】一入切,音浥。【說文】國也。【正韻】都邑也。【釋名】邑,人聚會之稱也。【史記·五帝紀】舜一年而所居成聚,二年成邑。【周禮·地官·小司徒】四井為邑,四邑為丘。又【載師】以公邑之田任甸地,以家邑之田任稍地。【注】公邑,謂六遂之餘地。家邑,謂大夫之采地。又王畿亦稱邑。【書·湯誓】率割夏邑。【詩·商頌】商邑翼翼。又侯國亦稱邑。【書·武成】用附我大邑周。【詩·大雅】作邑於豐。又於邑,氣逆結不下也。【楚辭·九章】氣於邑而不可止。【前漢·成帝贊】言之可為於邑。【注】於邑,短氣也。又邑邑,與悒悒通。【史記·商君傳】安能邑邑待數十百年。又複姓。【廣韻】漢有邑由氏。又【集韻】【正韻】遏合切,音姶。阿邑,與阿匼同,諂諛迎合貌。【前漢·張湯傳】以智阿邑人主,與俱上下。又葉弋灼切,音藥。【後漢·杜篤·論都賦】成周之隆,乃卽中洛。遭時制都,不常厥邑。【說文】從口,音圍,象四境。卪聲。尊大小有等,故從卪會意。偏旁作阝,俗從口從巴。非。備考:【篇海類編】同邼。

說文解字

國也。從囗;先王之制,尊卑有大小,從卪。凡邑之屬皆從邑。

英語翻譯

area,district,city,state, county

方言集匯

◎ 粵語:jap1

◎客家話:[海陸豐腔] rip7 [客英字典] jip7 [沙頭角腔] jip7 [寶安腔] jip7 [陸豐腔] jip7 [台灣四縣腔] jip7 [梅州腔] jip7 [客語拼音字彙] yib5

小百科

先秦民眾聚居地,包括城市或村鎮及其附屬田地。商代甲骨文即有“作邑”的記載,並稱都城為“大邑商”,還卜問其年成收歉;《尚書·盤庚》亦稱所遷都城為“新邑”。說明邑可指最大的城市首都並包括其附近農田。同時,甲骨文又有“土方征於我東鄙,■二邑”,以及“廿邑”、“卅邑”等語,則應是指邊區的小居民點。這種情況在西周同樣存在,文王“作邑於豐”。周公“作新大邑於東國洛”,均指興建都城;而康王封宜侯賜“邑卅又五”,厲王賜鬲從田“十又三邑”,則是指地方上的小居民點。沿襲到春秋時,便有“十室之邑”、“百室之邑”、“千室之邑”等說法,表明聚居地規模大小可以相差懸殊。所以,有的諸侯賞賜大臣一次能多到“二百又九十又九邑”。有的國,卿可以享有百邑,大夫享有九十邑;而另一些國,諸侯賞賜卿六邑;晉國的邑甚至擁有百乘兵力,其規模相當一位大臣的全部采地。進入戰國,“千丈之城、萬家之邑相望”,隨著經濟的發展和人口的增殖,城邑也迅速擴大增多。較大的都邑常有版築城垣環繞,傳說王都方九里,諸侯國都方五里或三里不等,國內其他城邑則相應縮減規模。所謂“邑無百雉之城”,是說國都之外的城市最大的也不過城周三百丈而已,這當是春秋以前的情況。漢以後,皇后、公主所食之縣曰邑,各級封爵的封國亦往往稱之為“封邑”或“國邑”。

拼音是yi的漢字

| 拼音是yi的漢字共有304個,如下: |

| 移|邑|乙|繹|以|肄|遺|屹|倚|揖|疑|訲|訳|詍|詣|誼|譩|譯|議|讛|豙|豛|豷|貖|貤|貽|贀|跇|跠|輢|轙|辷|迻|郼|醫|釔|釴|鈘|鈠|鉯|銥|鎰|鏔|鐿|陭|隿|義|矣|一|已|億|衣|依|易|醫|儀|亦|椅|益|姨|翼|譯|伊|胰|沂|宜|異|彝|壹|蟻|誼|銥|翌|藝|抑|役|臆|逸|疫|頤|裔|意|毅|憶|夷|溢|詣|議|懌|痍|鎰|癔|怡|驛|旖|熠|酏|翊|嶧|圯|殪|懿|劓|漪|咿|瘞|羿|弈|苡|佾|貽|釔|縊|刈|悒|黟|翳|弋|奕|埸|挹|薏|囈|鐿|艤|亄|伇|伿|侇|俋|偯|儀|億|兿|冝|劮|勩|勩|匇|匜|呭|唈|囈|圛|坄|垼|壱|夁|妷|嫕|嫛|嬄|嬑|嬟|宐|宧|寱|寲|峓|崺|嶧|嶬|巸|帟|帠|庡|廙|弌|弬|彛|彜|彞|怈|恞|悘|悥|憶|懌|扅|扆|撎|擇|攺|敡|敼|旑|晹|暆|曀|曎|曵|杙|枍|栘|栧|栺|棭|椬|椸|榏|槸|樴|檍|檥|檹|櫂|欭|歝|殔|殹|毉|洢|浂|浳|湙|潩|澺|瀷|炈|焲|熤|熪|熼|燚|燡|燱|獈|玴|瑿|瓵|畩|異|痬|瘞|瘱|瞖|礒|禕|禕|秇|稦|穓|竩|笖|簃|籎|縊|繄|繶|羠|耴|肊|膉|艗|艤|芅|苅|苢|萓|萟|蓺|藙|藝|蘙|虉|蛜|蛦|螘|螠|衤|衪|衵|袣|裛|襗|襼|觺|霬|靾|頉|頤|頥|顊|顗|駅|驛|骮|鯣|鳦|鶂|鶃|鶍|鷁|鷊|鷖|鷧|鷾|鸃|鷊|鷁|鷖|黓|黝|齸 |