簡介

道情皮影戲

道情皮影戲道情皮影戲,亦稱隴東道情皮影。魏力群教授稱其為“農耕文化的典型藝術形態,道教文化的民間流傳,黃河流域、黃土高原上保留最完整的原生態藝術群體”。它不僅是環縣文化的象徵,也是西北文化的象徵,是珍貴的非物質文化遺產。已於2006年5月20日被列入國務院公布的第一批國家級非物質文化遺產名錄。

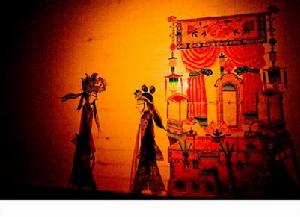

道情皮影包含兩個概念:一個是道情皮影戲(piyingxi),一個是皮影戲演出的道具。皮影戲是戲曲的一種,是一門包括文學、雕刻、音樂、技巧綜合的民間藝術。皮影戲“一口述說千古事,雙手對舞百萬兵”,一靠劇本講述故事的精彩,二靠完美的影人雕刻造型,還要靠表演藝人優美的道情音樂唱腔和熟練的“挑線”技巧以及伴奏、伴唱、燈光的配合、眾人的合作,才能達到完美的效果,給觀眾以感人的藝術享受。

道情皮影是豫西靈寶特有的一個劇種。道情皮影戲,由於方言、民歌俗曲不同,形成了自己獨特的藝術風格。道情戲的唱腔,基本上是徵調式,用竹笛滿眼定調,相當於現在G調音階。

道情戲的傳統樂器,絲竹類四弦、目琴、三弦、竹笛。擊樂類有翅板鼓、三岔板、碰鐘、小鑼、手釵、馬鑼。1947年後,樂隊中又增加了二胡、笙等。道情皮影戲的人物和道具全部用牛皮做成,人物則成側面形象,由許多小片組合而成,其道具有桌椅、宮殿、城門、車船、橋、馬、虎、龍等。該劇種目前已極為罕見,只有幾個老藝人會表演,被稱為戲劇“活化石”。

道情皮影戲的價值主要在於優美獨特的道情音樂唱腔和精湛的皮影製作及表演上。戲班演出時,前台一人挑桿表演,並承擔所有角色的坐唱念白,後台四五人伴奏並“嘛簧”,一唱眾和,粗獷高亢,獨具風格。道情音樂為微調式,分為“傷音”、“花音”,以坦板、飛板兩種速度演唱,曲牌體與板式體並存。其伴奏樂器中的四弦、漁鼓、甩梆子、簡板均為自製,音色獨特。傳唱的180餘部劇目中,至今還保留著“圖”、“卷”等古老文化符號。現館藏及民間流存的數千件清代皮影原件,構思奇妙、雕刻細膩逼真,有極高的藝術和研究價值。

歷史淵源

道情皮影戲

道情皮影戲一、學術界關於影戲的起源問題眾說紛紜,然而意見比較一致的是起源於2000年前的西漢。東漢史學家班固在《漢書·外戚傳》中記載,漢武帝夫人“李氏少而蚤卒……(上帝)思念夫人不已,方士齊人少翁,言能致其神。乃夜,張燈燭,高幄帳,陳酒肉,而令上居他帳,遙望見好女李夫人之貌,還幄坐而步,又不得就視,上愈益相思悲戚……”這是有關影戲最早的記載,或謂之影戲的“胚胎”。宋人李昭在《太平御覽·漢武帝》中亦有類似記載。

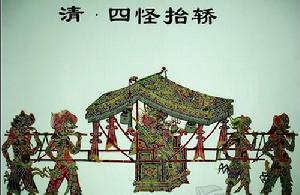

影戲最早出現於宋仁宗年間,高承在其《事物紀原》一書中記載:“京師初以素紙雕鐫,後用彩色裝皮為之。”以素紙雕鐫,實為剪紙藝術品,像為平面的,尚非真正的影戲。其後不斷提高改進雕鐫技術,改平面圖像為紙人,繼而又改為皮人。此時像為立體的,其像以線牽引,可隨人之意活潑動轉,這才是真正的影戲。如宋人《都城紀勝》載:“凡影戲乃京師人初以素紙雕鐫,後用彩色裝皮為之,其話本與史書者頗同,大抵真假相伴。公忠者雕以正貌,奸邪者與之醜貌,蓋亦寓褒貶於世俗之眼,戲也。”由此可見,當時的皮影製作已達到相當高之水準,用“正貌”、“醜貌”以區分公忠者、奸邪者,已有臉譜化傾向了。

影戲的種類繁多,據專家考證,大體有四種:一是人們所熟知的普通影戲演出;二是“大影戲”;三是“手影戲”;四是“喬影戲”。(詳見胡穎、王登渤《影戲·道情·隴劇》)

影戲何時傳入隴東的,張新天先生在《隴劇的形成發展與甘肅民間藝術》一文中說:“至北宋,影戲由陝西長安東遷河南汴京(今開封市),同時傳入甘肅隴東。”請注意,張先生這裡說的是“影戲”傳入甘肅隴東的年代,而非“隴東道情皮影”,有些人往往把隴東道情皮影和影戲傳入甘肅隴東的年代混淆了,因此把只有“數百年”(詳見《環縣道情皮影志》初稿·序)的環縣道情皮影任意拔高為“千百年”。那么,環縣道情皮影的歷史究竟有多悠久,本文最後將作詳細闡述,這裡再不贅述。

二、道情“道情”源於唐代道教音樂,專家的觀點基本是一致的。謝艷春先生在《隴劇的風格及發展》一文中說:“它源於唐代道教在道觀內所唱的經韻,文體為詩讚體,後吸收詞調、曲牌,演變為在民間布道時演唱的‘新經韻’,也稱‘道歌’。”《唐會要》中有《九真》、《承天》等道曲篇目。唐玄宗時,曾將道曲置於宮廷音樂,作為道教大典或與道教有關的專用法曲。玄宗還詔令道士司馬承禎製作《玄真道曲》,工部侍郎賀知章製作《紫清上聖道曲》,太常卿韋絛還為太清宮落成作了《景雲》、《紫極》等道曲。

道情的內容多以離情絕俗為主。它在闡入民間說唱曲藝的同時,正逢元雜劇漸漸興盛之期。它的敘事特徵很容易與戲曲相吻合,特別與以演神、鬼、夢、怪見長的皮影戲默契結合,實現了聯姻,發展成為祖國戲曲百花園靚麗奇葩———道情皮影。謝先生又說:“道情流傳的範圍較廣,分詩讚體和曲牌體兩支。詩讚體一支主要流布於南方,仍多為說唱道情……曲牌體的一支主要流布於北方,並在陝西、山西、甘肅、河南、山東等地發展為戲曲道情。陝西道情有陝北道情、關中道情、陝南道情,並在乾禮興武一帶流行有道情燈影”,他的結論是:“隴東道情是道情的分支”它流傳於甘肅隴東的環縣及曲子鎮一帶,也產生於唐代。他的這個結論如果是正確的話,那隻說明隴東道情是唐代傳入甘肅環縣的,並未說“環縣道情皮影”是何時由陝西傳入環縣的。

三、環縣道情皮影環縣道情皮影,又稱隴東道情皮影。新編《環縣誌》在“環縣道情皮影戲”一節中說:“環縣道情源於漁鼓道情,約於清初傳入本縣。清末至民國時,經民間藝人長期藝術實踐,使其不斷發展提高,自成一家,形成了今日之具有獨特風格的地方道情劇種。”為什麼稱作“漁鼓道情”呢?因為漁鼓和簡板為道情象徵性樂器。

《環縣誌》關於環縣道情皮影的淵源,與段建成先生在《試淡隴劇藝術》一文中的觀點基本是一致的。他說:“到了明、清,在原來的基礎上(指漁鼓道情)又逐漸吸收了本地民間音樂的一些特點,增加了二胡弦(應是四胡弦)帶有地方特色的樂器和鼓鑼等打擊樂器,衍變為成熟的隴東道情。”段先生這裡所說的“隴東道情”,實為隴東道情皮影,這是目前我看到的關於環縣道情皮影歷史最長的論述,說明環縣道情皮影也只有數百年的歷史。

製作方法

道情皮影戲

道情皮影戲時先,在戲亮子前支起桌子,桌上擺放香斗(盛滿五穀雜糧的木斗),供獻糖果之類祭品,會長(眾人推選的廟會主事人)跪於桌前,焚香點表,祭神戲即開演。祭神戲一般唱3折,第1折為固定格式,即前台(皮影挑纖人)挑福神皮影角駕雲上殿,前台表道:吾乃上元一品賜福天官紫微大帝,一到藍天門前,觀見香菸冒盛,青龍接旨,白虎傳信,四值功曹報上靈霄,乃是何會(表會名)人等興起善念,為答報何等神靈(表神位),隨領了玉皇持旨,佛家金牌、王娘寶號,奔上五福堂前於何會(表會名)人等賜福一回。再表七言律詩4句。

2、3折沒有固定格式,或前台挑財神皮影角駕雲上殿撒錢一回,或挑金鬥文魁皮影角駕雲上殿賜官一回,或挑壽星皮影角駕雲上殿賜壽一回,或挑八仙某角駕雲上殿保佑平安一回。但無論何角登場,都有吉利的道白和詩句。願戲即某戶因災難疾病、百事不順,求本方廟神保佑平安許下的神戲。凡還願者需帶香、表各一合(祭神用),白紙5張(換戲亮子用),清油2斤(點燈用)。時先,還願者要跪於桌前焚香點表,願戲即開始,其唱法除將道白句中的“何會”改為“何戶(表姓名)”外,其它與祭神戲完全一致。

過關戲即某家孩子因生辰八字主犯關(青龍關、白虎關、朱雀關、雞角關、烏鬼關等)、煞(十惡大敗煞、神號鬼哭煞、四時土墓煞、天狗守塘煞、天罡煞、天獄煞等),需在關老爺(三國名將關羽)斬將過關的戲台下過關除煞,祈求關老爺保佑平安無事,其程式比較複雜。凡過關的孩子家事先要準備好五色(忌用黑、白二色)絲線5根(象徵金、木、水、火、土)、紅布1尺2寸(象徵12生肖)、繡花新針7錨(象徵北斗七星)、桃木弓1張、柳木箭1枝、會叫鳴的公雞1隻。將紅布折成三角,用新針穿牢,針上繞五色絲線,固定到要過關的小孩帽子上;取28枚銅錢用線穿起掛在小孩項上。

其主要內容

道情皮影戲

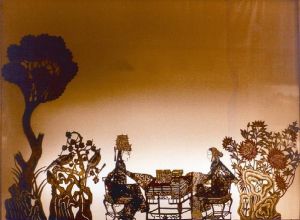

道情皮影戲道情皮影戲是環縣道情皮影戲的主要表演道具,俗稱“線子”,用牛皮刻制,有人物、動物、神怪、大小場景等,其造型極為豐富精美。

其中人物造型按戲曲的生、旦、淨、醜行當設計,一般為黑忠、紅烈、花勇、白奸、空正、實醜,體現出頭大身小、上窄下寬,手臂過膝的特點。其他殿堂、帥帳、鬼怪、奇禽異獸,花草樹木等影件,構思奇妙、形態多樣,彰顯出中國民間藝術誇張寫意的特徵。

皮影雕刻則借鑑了民間剪紙的傳統手法,按照制皮、過樣、雕刻、著色、出水、裝訂等工序進行,以線條縷空進行刻畫,以陰刻陽刻區分不同人物性格。在挑線表演時,影人的坐臥行走、翻轉踢打、提袍甩袖、騰雲駕霧、上天入地、身手分家等動作,形象逼真,栩栩如生,還能達到“死戲活演”、“假戲真做”的藝術效果。

特點

環縣道情音樂高亢激昂,婉轉流暢,鏇律優美,節奏明快。抒情曲調尤以“嘛簧”(俗稱幫腔)最具藝術感染力。戲劇每演到高潮或動情之處,根據固定唱法,主唱領起,全體合聲,一腔三折,一唱三嘆,氣氛濃烈,娓娓動聽。

戲劇中,表達喜悅之情用“激情飛躍”的快板;表達悲痛之情用“哀怨哀婉”的慢板。道情皮影戲唱詞多用“七字”、“十字”聯句,行文流暢,易抒發情感,渲染氣氛。

它的唱腔屬板式變化體,為徵調音樂。傳統的板式歸納起來主要有兩大板路,即飛板和彈板;四大調式,即花音飛板、花音彈板,傷音飛板,傷音彈板。這種快慢、花音相間的板路是環縣道情皮影戲唱腔的基本調式。文樂管弦絲竹,多用於抒發情感,表達人物喜怒哀樂的心理活動,武樂鑼鼓鐃鈸,多用於渲染氣氛,表達人物行為動作,亦指揮文樂。

形成與發展

道情皮影戲

道情皮影戲作為一種民間藝術,“燈影藝術是中國固有的藝術”,具有極其悠久的歷史。早在遠古時期,我們的祖先就在彩陶、青銅器上雕刻“影像”。南宋時,影戲更為盛行,並有了職業戲班“繪華社”。後來,中國燈影又流傳到波斯、土耳其、義大利等許多國家和地區。世界電影界甚至把燈影看作電影的鼻祖,如渾司樓在《人們的劇場》中就曾說:“有聲電影的來源不能不崇拜中國皮影為開山祖師”。而作為一種說唱藝術——道情,源出於唐代道教在道觀內所唱的“經韻”,文體為詩讚體,後吸收詞調、曲牌,演變為在民間布道時演唱的“新經韻”,也稱“道歌”。後來,道情中詩讚體的一支主要流布於南方,仍為說唱道情;曲牌體的一支主要流布於北方,並在陝西、山西、甘肅、河南、山東等地發展為戲曲道情,它以“耍孩兒”“皂羅袍”“清江引”等為主要唱腔,吸收和採用秦腔及其它梆子戲的一些鑼鼓、唱腔、表演、劇目以及民歌、小戲,逐步形成為各地的道情戲,其形成時間大約在梆子腔興起之後的清代末葉。

由此可見,無論是皮影還是道情最初都不是在隴東出現的,而是從外地傳入。因此,隴東道情皮影的獨特之處主要在於用皮影的形式演唱道情劇目,形成了表現形式與表現內容相統一、有形有聲、可視可聽的完整演唱藝術。特別是道情,它要與新的演唱需要和當地民眾的接受習慣相結合,在原有基礎上不斷進行充實與完善,最後才形成了具有地方特色的隴東道情。這一充實與完善過程主要表現在兩方面:第一,在音樂伴奏上,樂器增多,不再僅僅是漁鼓和簡板,還加入了三弦、四弦、板胡、二胡等弦樂器和嗩吶、長號等管樂器以及板鼓、大小鑼、鈸等其它打擊樂器,音樂效果更為豐富、宏大;第二,在聲腔上更加注重過渡與烘托,這就是所謂“嘛簧”(也稱“幫腔”)的運用。

即在每句或幾句唱腔的末尾,按照固定的唱法,由主唱領起,全體演唱人員和聲,咳咳嘮嘮,一腔三折,氣勢宏偉,民眾戲稱之為“吼塌窯”。除此之外,隴東民間文學對隴東道情皮影的影響,也主要反映在兩方面:一個是劇目的創作,多以隴東民間傳奇、民間故事為素材,如反映秦漢時期的《王莽趕劉秀》、反映唐宋時期的《狄仁傑斬九龍》以及一些諸如《白蛇傳》這樣的民間傳說都被搬入戲中;隴東民間文學對道情皮影戲影響的第二個方面,反映在對唱腔、唱詞等的細節化處理上。道情的唱腔與隴東信天游、民歌小調以及各種禮俗活動中的經韻等都有相似之處,托腔托調、韻味十足。道情的唱詞都用隴東本地方言,地方特色比較明顯,如把“這個女子長得漂亮,卻是個不識字的”唱成“這個花不楞噔長得強,可(kuo)是(si)個‘白眼窩’”等。

隴東道情其前身為環縣道情。因此,追溯隴東道情皮影的源流,必須以其娘家——環縣為主。環縣道情的形成與“興隆山道情”又有一定的淵源。興隆山(也稱東老爺山),位於環縣四合塬鄉東部,始建於明代,地處陝甘寧交界處。環縣道情之所以稱為道情,就是因為它產生於道家寺廟,屬道教音樂,是以宣揚道家教義為目的。而興隆山正是地處隴東、陝北、寧南一帶的道家名山,每年農曆三月初三的廟會都有大量的道士在這裡唱經,平時也有道士,由包括民間信奉者組成的道情演出班子做祭神活動,演藝人員及道具逐步具備,並世代相傳,進而由民間藝人進一步改造,組班演唱“興隆山道情”皮影戲,同時引進或由當地文人編寫上演其它劇目,最終形成了環縣道情皮影戲。

時至今日,農曆三月初三興隆山廟會的廟戲(祭神戲),只演道情皮影戲,而決不用大戲(秦腔)及其它劇種,因為“這是自古以來的規矩,祖師爺只要道情戲,不要大戲”,甚至說“若用大戲祭神,大不吉利”。那么,“興隆山道情”如何演變成環縣道情呢?因為歷史上的興隆山周圍數百里,嶺大溝深,人煙稀少,唯獨西南六十里環縣道情皮影戲的創始人解長春及堂兄生活的環江大川,相對來講,自然環境優越,人口聚居,文化基礎較好,興隆山自古歸環縣行政管轄,作為興隆山的主人,環縣的信徒們責無旁貸地要為祖師爺做好各種需要的事,世代相傳,祭神演出活動當然也不例外,這就是“興隆山道情”演變並流傳於環縣,被稱為環縣道情的緣由。

另外,皮影戲行頭簡單,演唱條件寬鬆,它是從黃土窯洞裡走出來的,屬於農民的家庭戲、炕頭戲,下鄉演出的行當只用一人挑、一驢馱足矣。一個皮影班通常由五六人組成,一名前台,一名鼓手,一到兩名弦手,一名吹手,一名後台。前台又叫挑線手或撐簽手,他不但要操縱皮影表演,還要唱白表演,劇中所有角色的唱白都由前台一人包攬。在演出條件上,半截窯洞,一盞油燈,天黑即演,雞鳴而止,觀眾多少均不影響正常演出。對民眾來說,邀戲班來助興既方便隆重,且花錢不多,比較合算。因此,每逢廟會或者普通農家在節日、農閒等民俗活動中都喜歡“寫”道情皮影戲班助興,並邀四方來客觀賞。這對道情皮影的發展與流傳在一定程度上起到了積極的作用。

然而,隨著現代文明的發展和傳播手段的進步,電影首先對皮影造成了衝擊;緊接著隨著電視的普及,人們的眼光和興趣一下子被五光十色、充滿誘惑和刺激的現代節目所吸引,而堪稱電影鼻祖、動畫先輩的道情皮影戲卻被冷落了!皮影藝人們心灰意冷,大有“英雄無用武之地”之感。人們只有在廟會上、祭祀活動中才能看到道情皮影戲的影子,靜心觀賞的卻大都是老人;皮影戲的演員也“青黃不接”,紛紛改行學藝。因為在市場經濟的浪潮中,皮影戲既不能養家,又不能揚名,以致演員年齡頗大,聽眾老齡化並且人數銳減。皮影戲班人心不穩,後繼乏人。隴東道情皮影戲的未來堪憂,新的探索發展迫在眉睫!

2002年6月9日,中國民俗學會將環縣命名為“皮影之鄉”,8月20日至23日,環縣成功舉辦了“中國環縣皮影藝術節”,8月25日,甘肅民間藝術家協會將環縣命名為“道情皮影之鄉”,10月21日至28日,環縣道情皮影藝術團應邀參加了“ 中國高等院校首屆非物質文化遺產教育教學研討會”,並在北京大學、清華大學、中央民族學院、北京傳媒大學、北京電影學院、中央美院等院校巡迴演出,受到了首都觀眾的熱烈歡迎和高度評價。這一系列活動引起了全社會的廣泛關注,廣大皮影藝人群情振奮,出現了關注道情皮影的熱潮。

隴東作為道情皮影的發源地,隨著經濟的發展,道情皮影藝術完全可以走出隴東,走向全國,走向世界。今天的隴東道情皮影藝術又找到了一線希望。但是不管道情皮影怎樣發展,都必須在地方特色上下功夫,烙上自己的印記,打造出屬於自己的一片天地,才能獲得進一步的發展,並立於不敗之地。

生存狀況

道情皮影戲

道情皮影戲被譽為“一口述說千古事,雙手對舞百萬兵”的道情皮影藝術,正面臨後繼乏人的生存考驗。有識之士呼籲社會各界,採取措施進行及時的挽救和保護,為後人留下這筆寶貴的民間文化遺產。

據《商洛文史》載,商州皮影發源於明末清初,當時有個單身漢,在流浪過程中學會了道情皮影戲。後來,他在洛南縣和商縣(今商州區)交界的藥子嶺安了家,收了幾個窮孩子,組建戲班子,教他們唱戲。由於他平時最愛吃白米蒸飯,所以當地民眾都叫他“白米蟲”。

“白米蟲”的皮影戲班成立後,受到了民眾的普遍歡迎,演出地域愈來愈廣闊,足跡遍及方圓數十里。他們農忙時節務農,農閒時節演戲,一直延續了幾十年。“白米蟲”去世後,徒弟們把他埋在藥子嶺上,民國初年至解放後的一段時間,黑龍口、板橋一帶的皮影藝人蘇孝瑞、李興臣、李興舉、彭根香等,每到清明節前便相約去藥子嶺祭奠掃墓。

商州人對道情皮影情有獨鍾。道情淵源於古代道觀音樂,當它與皮影結合之後,便由說唱性向戲曲性轉變,形成了以皮影表演為形式,以道情為演唱曲調,借鑑戲曲敘述與演唱手法的一種新的藝術形式——道情皮影。商州道情皮影承載著一方的社會精神、風土人情,以悠揚激昂的道情唱腔、精雕細刻的皮影造型、傳統靈活的演出道具,成為人民民眾傾訴感情、勸善懲惡、娛神娛人的綜合性民間藝術。

在舊社會,由於藝人的社會地位低下,皮影戲的活動範圍有限,從業人員也不多。直到光緒末年,尤其是辛亥革命之後,皮影班社才逐步有所發展,僅商縣就達到三十多個,主要分布在大荊、黑龍口、麻街、板橋、西、石窯子、劉家廟(金陵寺)、松朵山和城區柳家溝等地,從藝人員達250多人。有的皮影班社還奔赴河南靈寶、蘭草,關中渭南、富平、高陵等地演出,受到歡迎。這種盛況一直持續到上世紀四十年代。後因苛捐雜稅繁多,加之戰事頻繁,演出市場日漸萎縮,許多班社生活無法維持,只得停藝歸田,或另謀生計。

新中國成立後,皮影戲又隨之風起雲湧,不少皮影班社走鄉串村進行演出。1955-1957年,商縣舉辦了兩屆皮影戲匯演,十多個皮影班社參賽獻藝,還對優秀藝人與班社進行了獎勵。1957年陝西省舉行皮影戲匯演,原商縣紅門河磨溝廟王治銀等老藝人代表商洛參演並獲優秀獎。1958年商縣人民政府批准成立了“商縣皮影社”,又增添了木偶,長年活動於商縣城鄉及周邊地區,頗受歡迎。

到了上世紀七十年代,隨著電影、戲劇的普及和幾位主要老藝人的相繼過世,皮影戲逐漸衰退。近年來,筆者所在的商州區文化館為了落實中、省、市關於加強民族民間文化保護工作的相關檔案精神,從2004年起,廣泛開展了民間文化普查工作,重點加強了對商州道情皮影戲的調查研究。普查中發現,上世紀八十年代初參加皮影戲匯演的八個皮影戲班,現存的只有磨溝廟村的王建良的皮影,道具也保存得比較完整,但演出及伴奏人員則要從小韓峪、楊峪河等地臨時拼湊。全區曾經演出過皮影戲的老藝人,健在的不足十幾人,平均年齡在70歲以上。板橋鎮五一村的民間藝人閔永星,已於今年夏天去世了。所以,為日本友人組織的這台演出,也頗為艱難。

如今,參加演出的年齡最大的老藝人楊啟金已86歲,且身體狀況極差。觀眾只有幾個孩子,中青年則沒有蹤影。演出人員的後繼乏人,觀眾的斷層,顯現著商州道情皮影令人憂慮的現狀。

給我們的啟示

道情皮影戲

道情皮影戲啟示一:做好保護試點工作,必須要有各級領導的重視支持。文化是一個民族的靈魂,是一個地方最具核心競爭力的無形資產。道情皮影作為一種民間文化,千百年來傳承不息,其價值和生命力足以說明它是我們最寶貴、最難得的文化遺產。環縣將道情皮影的搶救、保護作為宣傳推介環縣、帶動地方經濟發展的重大工作來抓,作為文化事業的重中之重,列入黨委、政府的重要議事日程,成立了試點領導小組,建立了例會制度和工作制度。縣財政先後投入專項資金100萬元,購置了各種設備,為試點工作提供了經費保障。特別是國家、省、市對環縣試點工作高度重視,撥付保護傳承經費95萬元。文化部副部長周和平曾兩次來環檢查指導工作;甘肅省委、省政府、省文化廳,慶陽市委、市政府、市文化局等有關領導,多次深入環縣開展督查調研,幫助解決具體問題,確保了試點工作順利實施。

啟示二:做好保護試點工作,必須要有科學可行的實施方案。保護傳承道情皮影這一非物質文化遺產,是一項任務繁雜、涉及面廣、工作細緻、科技含量高的系統工程。作為國家首批試點縣,沒有現成的措施、辦法、模式來借鑑。對此,我們組織人力廣泛開展調查研究,充分利用環縣道情皮影保護的已有成果,請教專家、學者和藝人指導論證,制定出了一套具有較強專業性和操作性的《試點實施方案》,對田野普查、內業整理、實物徵集、出台政策規定、建立保護傳承體系和產業開發等各項工作做了詳細規劃設計,明確了工作思路、目標任務、操作步驟和時限要求;同時,制定編印了《普查工作手冊》,確保了試點工作的進度和質量。

啟示三:做好保護試點工作,必須要有專家學者的參與指導。在起草試點工作方案、制定項目任務書、開展普查、落實保護措施等工作過程中,我們多次向各大院校的專家教授請教,尋求專業指導,特別是中國藝術研究院喬建中,西北民族大學郝蘇民,蘭州大學柯揚、趙建新等專家教授,提出了許多科學、可行的意見建議。2005年7月,環縣又協助西北民族大學舉辦了“實施西北民族民間非物質文化遺產保護學術研討會”,50多位專家學者雲集環縣,共同為環縣道情皮影保護傳承“會診把脈”。2006年10月全國非物質文化遺產保護試點工作經驗交流會後,10多位國內知名專家來環指導保護傳承工作,提出了一系列建設性意見和建議。同時,聘請省、市及相關部門的領導組成保護試點指導委員會,對道情皮影保護試點各項工作進行巨觀指導;聘請中央、省、市的部分專家、學者和優秀道情皮影老藝人組成專家組,協調指導試點實踐中的專業工作。成立了中國環縣道情皮影研究會,聘請國內13名知名專家擔任名譽會長和副會長,與西北民族大學、蘭州大學、西北師大、河北師大、隴東學院等5所高校建立合作關係,設立了教研基地,形成了皮影民俗、道情音樂、皮影藝術和口傳文學四個研究協作群體。

啟示四:做好保護試點工作,必須要有精良能幹的工作隊伍。道情皮影的保護傳承,是一項專業性、技術性和實踐性很強的工作。為此,我們在成立保護試點機構、抽組工作人員方面體現了較大的靈活性,打破了行業限制,堅持特事特辦,事先沒有履行嚴格的調動手續,採用抽調和借調的辦法,從全縣範圍內選拔工作責任心強、專業知識豐富、特長或愛好道情皮影的人員組成工作隊伍。成立了環縣道情皮影保護中心,為科級事業單位,下設道情音樂、皮影藝術、道情劇目和檔案資料四個工作室,專門承擔道情皮影保護、傳承和研究工作。同時,堅持舉辦各種層次的專業培訓班,充分發揮老同志的傳幫帶作用,制訂了《環縣道情皮影傳承人管理與考核辦法》,確定每名傳承人每年至少培養徒弟3人以上,將傳承任務與獎勵補助掛鈎,使這項民間藝術薪火相傳,後繼有人,為保護試點工作培養了一批“土專家”和業務骨幹,確保了各項任務的較好落實。

啟示五:做好保護試點工作,必須要有健全有效的工作機制。我們把建立科學有效的工作機製作為試點工作的首要環節來抓,在專家、學者和上級部門的指導下,成立了各類工作組,建立了道情皮影博物館和研究機構,出台了《環縣道情皮影保護傳承暫行規定》及《實施細則》等保護政策,構建了保護傳承體系。制定了各項工作制度和考核獎懲制度,並將工作任務細化分解,責任落實到人,進度分解到月,實行縣級領導牽頭,部門負責人抓落實,隨時跟蹤督查問效,按月檢查評估問果,階段小結評比亮牌,年終考核兌現獎罰,確保了試點工作的紮實推進。

啟示六:做好保護試點工作,必須藉助媒體的大力宣傳。為擴大道情皮影保護傳承工作的影響,我們積極派員參加全國、全省的相關會議、培訓班及研討會,並先後5次在國家、省、市有關會議上進行了經驗交流。同時,還建立開通了中國環縣道情皮影網站,通過多角度、全方位的宣傳,使環縣道情皮影藝術在更大範圍、更多領域被更多人士所了解,取得了“匯報保護工作、推介環縣皮影、展示環縣形象”的效應,提升了環縣的知名度和影響力,為保護傳承工作創造了良好的外部環境。