流行病學

本病較罕見,國內報告發生率約占原發性腹膜後腫瘤的3.43%。可發生於任何年齡,高發年齡為50~60歲,男多於女

發病機制

腹膜後脂肪瘤

腹膜後脂肪瘤腹膜後脂肪瘤是腹膜後間隙局限性脂肪組織增生的良性腫瘤。肉眼:呈扁圓形分葉狀。有包膜,質地柔軟切面淡黃色,腫瘤大小不一,直徑幾厘米至兒頭大或更大,常為單發,也可多發。鏡下結構與正常脂肪組織一樣,主要區別在於有包膜腫瘤的分葉大小不規則,並有不均等的纖維組織間隔存在。本病瘤體生長緩慢。

臨床表現

症狀

症狀臨床表現無特徵,早期常無症狀,瘤體生長到相當程度才出現症狀。主要表現為:

1.占位症狀 腫瘤生長巨大,患者感腹脹可影響呼吸生長在盆腔時可有墜脹感。

2.壓迫鄰近臟器所致症狀 嚴重者可引起空腔臟器梗阻,胃腸道症狀有噁心嘔吐、直腸刺激可致大便次數增多里急後重下墜感。泌尿系症狀有尿頻、尿急,可有血尿排尿困難,腎盂積水,甚至尿毒症。疼痛症狀,如壓迫神經則表現腰背,會陰部和下肢痛,還可出現有關神經支配區域知覺減退,麻木等。

3.腹部可觸及包塊,占95%以上。

併發症:

1.壓迫鄰近臟器可引起空腔臟器梗阻。

2.如壓迫神經則表現腰背,會陰部和下肢痛,還可出現有關神經支配區域知覺減退,麻木等。

診斷

B超或CT引導下細針穿刺活檢術常可定性,再結合免疫方法對腫瘤細胞的組織來源及細胞表面標誌的特異性診斷,可確診。

1.臨床表現。

2.其他輔助檢查。

鑑別診斷

腹膜後脂肪瘤

腹膜後脂肪瘤本病主要應與以下疾病鑑別:

1.來自腹腔的腫塊

(1)胃腸道良惡性腫瘤的腫塊相對小而局限,主要為腔內充盈缺損及管壁僵硬,腔狹窄。

(2)肝腫大多引起胃小彎和十二指腸球部向左後下方移位結腸脾曲下移

(3)脾腫大時胃底及大彎側向右下或後移位,易觸及,胃底後方脾或腫塊可行胃壁造影,不難鑑別

(4)女性內生殖器腫塊多壓迫盆腔,小腸上移,結合婦科檢查仍難確定時可作盆腔充氣造影。

2.來自腹膜後器官的腫瘤

(1)胰腺腎臟、腎上腺腫瘤靜脈腎盂造影、CT、磁共振B超等各項檢查均可確定其部位。

(2)結核性腰大肌膿腫多伴有鄰近脊椎骨破壞膿瘍尚有鈣化。

(3)巨大腹主動脈瘤腹主動脈造影顯示瘤樣擴張

3.原發性腹膜後良惡性腫瘤

(1)良性腫瘤可通過CT、MRIB超對各種組織的密度、信號、回聲的不同區別之。

(2)惡性腫瘤可結合臨床症狀體徵及腫瘤與周圍組織界限清楚與否是否有浸潤,淋巴結有無腫大可鑑別,必要時可行B超或CT導引下穿刺活檢術定性其中與脂肪肉瘤的鑑別較難,但脂肪肉瘤CT所見為不均勻密度的脂肪腫塊病變較為廣泛而且包膜多不完整;而脂肪瘤則密度均勻、包膜完整。

輔助檢查

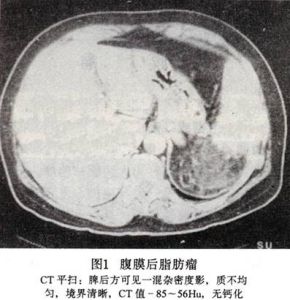

圖1

圖11.消化道鋇餐和鋇劑灌腸 可排除消化道腫瘤。當瘤體足夠大時,可發現胃腸道的移位或扭曲,腫塊位於下腹部,小腸可以向上或向一側移位;腫塊位於上腹部,小腸和橫結腸則下移。該項檢查的發現率在50%以下。

2.靜脈腎盂造影和逆行腎盂造影 多數有腎盂、輸尿管、膀胱移位、受壓。發現率為66%。

3.B超 可明確腫瘤部位、大小、數目,以及與周圍臟器的關係了解腫瘤是實性或囊性。發現率為80%。

4.CT 準確性高於B超,發現率89%。對腫瘤的定位、大小範圍、與鄰近臟器的關係顯示更為直觀和清楚,增強掃描可以顯示腫瘤和周圍血管的關係腫瘤內出現脂肪密度為其特徵(圖1)。

5.磁共振 在發現腫瘤範圍及其與周圍組織和血管的關係時,優於CT。

6.選擇性動脈造影 血管可移位對腹膜後腫瘤定位及了解腫瘤血供有意義,但無特異性。

治療

主要是手術治療。凡有臨床症狀或不能排除惡性病變存在時均應手術切除。

預後預防

預後:

本病預後良好,極少有惡變者,且完整切除後可痊癒部分切除亦可長期生存。也有認為巨大或多發性腹膜後脂肪瘤如切除不徹底,仍有復發的可能。

預防:

應早期發現,早期治療,防止併發症的發生。