簡介

早在唐末司空圖的《二十四詩品》中就將“高古”作為審 清王原祁扇面畫山水圖

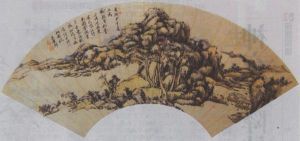

清王原祁扇面畫山水圖 當然,作為清初“四王”之一的王原祁更是深諳此理。他晚年作品的特點是“集大成,自出機杼”,蒼渾生拙,古意微茫。《山水》就表現了他的藝術淵源和他一生所追求的“古意”。此扇面從題款中可知為王原祁在康熙甲午年(1714)夏天所作,屬於晚年的作品。從畫面來看,主要描繪了清平如鏡的湖水、依山傍水的屋舍、巍峨秀美的山巒、錯落有致的蒼松。景物的配合依據“龍脈開合起伏”,醞釀出富有氣勢的輪廓,傳達出一種古雅清幽的意境。坡地和山巒由遠及近,與平靜的湖面構成形體間的對應和流動曲折的變化。坡地上的雜樹形態各異,俯仰生姿,既將前後的景物聯繫起來,又增強了空間的縱深感。山水取法子黃大痴,以小塊山石為重巒復嶺,不僅增強了方寸扇面的“平遠”效果,同時視覺上又不失“深遠”的空間感。

有論者謂:“大痴畫,以平淡天真為主。有時傅彩粲爛,高華流露,儼如松雪,所以達其渾厚之意、華滋之氣也。段落高逸,模寫瀟灑,自有一種天機活潑隱現出沒於其間。”此畫中,王原祁在筆墨運用上較黃氏更加率意縱橫,平淡中又有幾分渾厚。輪廓多以中鋒用筆,雖有一定的規律,而無定法。他融合了董、巨二家蕭散、平淡的筆法,先用筆,後用墨,由淡及濃,由疏而密,反覆皴擦,乾筆、濕筆相輔相成,意有所及,筆亦隨之,從而達到了渾厚華滋的效果。他畫的山石、樹木行筆都是方中見圓,用破鋒渴墨反覆乾擦,使其變得模糊,從而取得蒼茫的效果。乾擦後再用淡墨水漬染,形成蓬鬆感。畫面的章法布局呈疏與密、松與緊的節奏。而筆墨的率意之趣始終與章法、布局結合在一起。在設色方面,此作傳承黃大痴淺絳設色傳統,色調清淡秀雅。近處山石以淡墨暈石綠,又用幾筆淡淡的花青色暈染遠山,顯得蒼茫深厚;松樹樹幹則以深黃,、赭石等點染,再加上枝葉濃墨、石綠色的襯托,顯得很有生氣;雜樹與苔草均用焦墨勾點。山石設色淡雅。墨色濃重的樹木、苔草不僅起到了“提神”的作用,而且也“推”開了山巒的層次,營造出古雅清幽的氣氛來,儼然是夏日避暑之佳境,令人神往。從畫中可以看到,晚年的王原祁差不多將山水畫的創作完全轉變為對山水、樹木的位置經營和對筆墨、設色所形成的古意境界的探求。宗白華先生在《美學散步》一書中曾說:“空明的決心,容納著萬境,萬境浸入人的生命,染上了人的性靈。”此《山水》扇面所傳達出的閒和雅靜、古韻幽深的氛圍,正是王原祁晚年藝術追求的寫照。不論構圖、筆墨、設色還是意境的營造,都有其獨特的匠心,流露著清新淡遠、古意微茫的幽幽之意。品讀一幅好畫,如飲一杯好茶,齒頰留香。王原祁的這幅山水扇面便是如此,真可謂“此中有真意,欲辯已忘言”。