疾病概述

蜱蟲

蜱蟲森林腦炎是由森林腦炎病毒所致的中樞神經系統急性傳染病。該病多見於森林地帶,流行於春、夏季節,病人常為森林作業人員。森林腦炎病毒寄生於松鼠、野鼠等血液中,通過吸血昆蟲(蜱)叮咬傳播給人。該病潛伏期一般為8-14天。起病時先有發熱、頭痛、噁心、嘔吐、神志往往不清,並有頸項強直。隨後再現頸部、肩部和上肢肌肉癱瘓,表現為頭無力抬起,肩下垂、兩手無力而。

流行病學

森林腦炎病毒屬於蟲媒病毒乙群,為RNA病毒,可在多種細胞中增殖,耐低溫,而對高溫及消毒劑敏感,野生齧齒動物及鳥類是主要傳染源,林區的幼畜及幼獸也可成為傳染源,傳播途徑主要由於硬蜱叮咬。人群普遍易感,但多數為隱性感染,僅約1%出現症狀,病後免疫力持久。該病分布中、蘇、捷克、保加利亞、波蘭、奧地利等國。中國主要見於東北及西北原始森林地區。流行於5~6月份,8月後下降。多散發,林區採伐工人患病比較多。

病原學

蜱蟲

蜱蟲該病的病原體屬披膜病毒黃病毒屬的第四亞群。呈20面體對稱,直徑為30nm,外包裹網狀脂蛋白膜,故呈線球狀,內部有包繞蛋白殼體的核心,為單股RNA.在發病7日內可從患者腦組織內分離到病原體,也可在其他臟器和體液,如脾、肝、血液、腦脊液、尿液等中檢出,但陽性率較低。最常用的實驗動物是小白鼠和乳鼠,採用腦內接種,也能在雞胚或細胞培養中生長。病毒對外界因素的抵抗力不強,煮沸立即死亡,加熱至60℃10分鐘即補滅活,對乙醚、丙酮均敏感。病毒在腦組織中可保存70天,在50%甘油中可保存3個月以上(4℃),在低溫下可保存更久。

病後15天約10%患者血清中出現中和抗體,可長期存在。補體結合抗體在感染後1個月始出現,半年後明顯下降。血凝抑制抗體出現較早,在血清中存在時間較長。

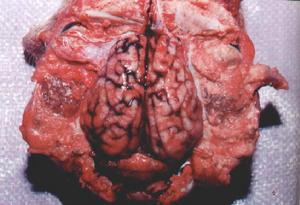

病理生理

病毒傳播

(1)通過蜱的叮咬森林腦炎病毒進入人體,在接觸局部淋巴結或單核-巨噬細胞後,病毒包膜E蛋白與細胞表面受體相結合,然後融合而穿入細胞內,病毒在淋巴結和單核巨噬細胞系統內進行複製。

(2)複製的病毒不斷釋放而感染肝、脾等臟器,感染後3~7天,複製的病毒大量釋放至血液中形成病毒血症,可表現病毒血症症狀,病毒隨血流進腦毛細血管,最後侵入神經細胞,亦可通過淋巴及神經途徑抵達中樞神經系統,產生廣泛性炎症改變,臨床上表現為明顯的腦炎症狀。

(3)病毒侵入人體後,在局部淋巴結等單核-吞噬細胞系統中複製後入血,引起病毒血症,由於特異性抗體的形成,大多數患者呈隱性感染或表現為輕型的不典型病例,僅一小部分患者,病毒進入中樞神經系統而產生病變。

(4)病後15天約10%患者血清中出現中和抗體,可長期存在。補體結合抗體在感染後1個月始出現,半年後明顯下降。血凝抑制抗體出現較早,在血清中存在時間較長。

病毒免疫

(1)蜱傳腦炎病毒侵入人體後是否發病,決定於侵入人體病毒數量及人體免疫功能狀態,若侵入人體的病毒量少,在病毒進入單核巨噬細胞系統複製過程中或複製後經血流進入中樞神經系統的行程中,被機體細胞介導免疫、補體、抗體等人體免疫功能所滅活,則不發病若。

(2)僅少數病毒侵入中樞神經系統,且毒力弱,不足以造成嚴重病理損傷,此時,則不引起發病或症狀很輕。若人體細胞免疫功能低下或缺陷,大量病毒侵入人體,且病毒毒力強,侵入中樞神經系統後可引起大量神經細胞破壞。

(3)此外,人體免疫功能在對抗病毒抗原反應中也可引起神經髓鞘的脫失和周圍血管及血管組織的破壞。由於血管破壞引起循環障礙,又進一步引起相應神經組織的受損,這樣,臨床上出現明顯症狀和典型病程經過。

潛伏期

一般為8-14天,也有長達1個月者。

臨床表現

森林腦炎

森林腦炎症狀

1.普通型患者

急起發病,1~2日內達高峰,並出現不同程度的意識障礙、頸和肢體癱瘓和腦膜刺激症。發熱一般在38℃以上,大多數持續5~10天,以稽留熱為最常見,也有呈雙峰熱或弛張熱者。偶有出血性皮疹,部分病例出現心肌炎症狀。神經系統症狀以意識障礙、腦膜刺激征和癱瘓為主。半數以上病例有不同程度的意識障礙,由嗜睡、譫妄、昏睡,以至深度昏迷狀態。亦有表現為狂躁不安、驚厥和神經錯亂等。意識障礙隨體溫下降而逐漸恢復。癱瘓以發生於頸部、肩胛肌和上肢肌肉為主,其次為偏癱和下肢癱瘓,顱神經癱瘓不多見。本病的癱瘓和乙腦不同,呈弛緩型,常發生於第2~5病日,發生在頸部或肩胛肌時出現本病特有的頭部下垂症狀。癱瘓一般經2~3周后逐漸恢復,約半數出現肌肉萎縮。

2.輕型患者

起病多緩慢,有發熱、頭痛、全身酸痛、耳鳴、食欲不振等前驅症狀,經3~4天后出現神經系統症狀。

3、重型患者

起病急驟,突發高熱或過高熱,並有頭痛、噁心、嘔吐、感覺過敏、意識障礙等,迅速出現腦膜刺激症,數小時內進入昏迷、抽搐、延髓麻痹而死亡。

本病病程長短不一,一般約1周左右,體溫恢復正常後症狀逐漸消失,但癱瘓仍可繼續存在。

體徵

腦膜刺激征是本病最早出現和最常見的症狀和體徵,開始為劇烈頭痛,部位不定,其次為噁心、嘔吐。腦膜刺激征一般可持續5~10天,意識清楚後仍可存在。病理性反射常見,部分病例出現錐體外束征,如震顫、不自主運動等,偶有語言障礙、吞咽困難等延髓受累症狀。

檢查

實驗室檢查

1.血象 白細胞1~2萬,中性增高。

2.腦脊液 壓力稍高,細胞計數一般在0.2×109以下,淋巴細胞占多數。糖及氯化物正常。

3.補體結合試驗 雙份血清效價增長4倍以上者或單份血清效價1:16以上可確診。

4.血凝抑制試驗 雙份血清效價增長4倍以上者或單份血清效價1:320以上可確診。

5.病毒分離 病初以血清與腦脊液分離病毒,但陽性率低,死後可取腦組織分離病毒。

輔助檢查

採集病人雙份血清進行血凝抑制試驗、中和試驗、補體結合試驗和酶聯免疫吸附試驗(ELISA),如抗體效價有4倍以上升高則有診斷意義。死亡病例可取腦組織分離病毒,作小鼠腦內接種,或用Vero細胞、BHK-21細胞培養分離病毒。

治療

森林腦炎的中醫治療

森林腦炎的中醫治療森林腦炎治療以對症處理為主,高熱、抽痙、昏迷、呼吸衰竭等症狀處理與乙型腦炎相同,重危病人可使用恢復期病人或已患過本病的人血清。後遺症以癱瘓為主,應採用針灸、推拿、體療等綜合治療。 重危患者早期可試用恢復期血清或林區人員血漿,肌注20~40ml/d,2~3d。有條件時可肌注或靜注高效價免疫球蛋白6~9ml/d,亦可試用α干擾素等。

一、一般治療及對症治療:護理、降溫、止驚以及呼吸衰竭等處理可參照乙腦的治療。

二、免疫療法

1.血清療法 起病3天內患者可用恢復期患者或林區居住多年者的血清20~40ml肌注,或椎管內注射5~10ml。

2.高效價免疫丙種球蛋白每日6~9ml肌注,至體溫降至38℃以下停用。

3.干擾素、轉移因子、免疫核糖核酸,核糖核酸酶均可酌情採用。

疾病預防

1、該病有嚴格的地區性,進入疫區前必須積極做好預防措施:在生活地區周圍搞好環境衛生,加強滅鼠、滅蜱工作。

2、初次進入疫區的人應接種森林腦炎疫苗.在疫區工作時應穿戴“五緊”的防護服,即紮緊袖口、領口和褲腳口以防止蜱的叮咬.病人衣服應進行消毒滅蜱。

3、加強防蜱滅蜱。

4、在林區工作時穿五緊防護服及高筒靴,頭戴防蟲罩;衣帽可浸鄰苯二甲酸二甲酯,每套200g,有效期10天。

5、預防接種 每年3月前注射疫苗,第1次2ml,第2次3ml,間隔7~10天、以後每年加強1針。

6、 林區工作做好治療藥品應急準備。

典型案例

受害者Cara Munn

受害者Cara Munn