法帖簡介

【名稱】服食帖 《服食帖》上野本

《服食帖》上野本【作者】王羲之

【書體】草書

【時代】東晉

【規格】3行,30字

《淳化閣帖》、《大觀帖》、《二王帖》等刻帖皆收載。另有敦煌殘紙墨跡臨本。

法帖內容

釋文吾服食久,猶為劣劣。大都比之年時,為復可可。足下保愛為上,臨書,但有惆悵。

大意

我煉丹服藥雖久,功效還是不怎么理想,但是和比起往年來,大概還是差強人意的。您自己保重珍愛為要。寫這封信時,有無限的惆悵。註解

法帖之中“吾服食久”的“服食”是指服五石散,始於曹魏的何晏。“五石”,葛洪所述為“丹砂、雄黃、白礬、曾青、慈石也”。 《服食帖》局部

《服食帖》局部書法賞析

字勢《服食帖》字勢開張,方圓兼備,時舒時斂,擒縱有度。首行波瀾不驚,疏密停勻;自第二行風聲漸起,時連綿不斷,時點畫怒張,“比之年時”導之若泉注,“為復可可”則頓之似山安;末行時避時讓,搖曳多姿,至最後兩字變大,形成最強音。

點畫

同為捺筆(永字八法的磔筆),“久”、“大”、“復”各不相同,或長點,或短點,或波磔,根據書寫行氣節奏安排著筆勢。點畫疏密關係,除“為”字外,全部大開大合,以“服食”二字為最。在字內空間上,王羲之保持了章草草隸的獨有特點,以開為主,點畫分明。作為一個站在舊體章草和新體今草交匯之際的書法巨匠,很嫻熟地遊走於兩者之間。自五代楊凝式以降,宋代之時這種寬博的氣象已鮮覓。帖文版本

《淳化閣帖》僅刻“愛為上,臨書,但有惆悵”九字。褚遂良《右軍書記》有錄文,但第二行“為復可可”,《右軍書記》錄文作“為復可耳”。范祥雍點校本《法書要錄》(人民美術出版社,1984年)據《墨池編》錄文及刻本《十七帖》將其分作二首,證以敦煌本,可知分為二首當出於誤析。“為復可耳”,敦煌本作“為復可可”,“耳”疑為“可”字重文符號的誤錄。敦煌臨本

臨本簡介王羲之書法真跡亡佚已久,世無傳本,唐人臨摹本已為稀世之珍。2000年出版的《俄藏敦煌文獻》第十五卷(上海古籍出版社)所收Dx.11204殘片,草書四行,未予定名,經考也同出唐人臨本王羲之《十七帖》。

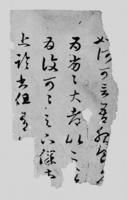

《服食帖》敦煌臨本

《服食帖》敦煌臨本臨

本釋文

如何可言。吾服食久,(猶)為劣劣,大都比之年(時),為復可可。足下保愛(為)上,臨書但有(惆悵)。註:因紙有殘損,括弧內文字參考《十七帖》補出。

臨本與刻本

第一行“如何可言”,刻本《十七帖》為《積雪凝寒帖》末句,“吾服食久”以下為《服食帖》全文。但唐張彥遠《法書要錄》卷十《右軍書記》所收《十七帖》錄文,此二帖合而為一,正與此同,原文為:“計與足下別,廿六年於今。雖時書問,不解闊懷。省足下先後二書,但增歡慨。頃積雪凝寒,五十年中所無。想頃如常。冀來夏秋間,或復得足下問耳。比者悠悠,如何可言。吾服食久,猶為劣劣。大都比之年時,為復可耳。足下保愛為上。臨書但有惆悵。”背景相關

晉人貴族服食服食是晉朝貴族圈中也很盛行的一種風氣。服食又稱服散,就其服法而言,名寒食散,就其原料說,又名五石散。其主要原料為紫石英、白石英、赤石脂、鍾乳、石琉黃等五石。所謂寒食,是說服者食宜涼,衣宜薄,但酒要微溫飲。晉人以為寒食散的用處在治病,久服可輕身延年,或說常服可以長生不老。

王羲之與服食

王羲之家世奉道教,當亦如是,他辭郡後經常與道士許邁採藥石不遠千里,共修服食養生之術。其《擇藥帖》曰:“鄉里人擇藥,有發夢而得此藥者,……乃云:服之令人盡,不知誰能試者。”可見王羲之對服食、仙藥一類的興趣十分濃厚,而其目的在於企求長生不老。五石散是一種毒性很重的藥,服用失當有中毒的危險,在王羲之其他尺牘中記載了不少因服食帶來的病症痛苦,如“煩不得眠”、“食至少”、“沉滯兼下”、“大吐”等等。服食後須行散,方能收得所欲之效果。王羲之也曾有過“身輕行動如飛”的快感體驗,但是,服食所致的痛苦比暫時得之的歡樂要強烈得多,而且身體並不見好,所以他自稱“猶為劣劣”。無可奈何之下,他不無解嘲地說,“大概近於我這樣的年齡,還算是過得去。”相關閱讀

《十七帖》中的多封信札,是王羲之寫給他的老朋友益州刺史周撫的。因為第一封信開頭是“十七”二字,於是統稱為《十七帖》。《十七帖》叢帖共二十九帖,目錄如下:01、郗司馬帖;02、逸民帖;03、龍保帖;04、絲布衣帖;05、積雪凝寒帖;06、服食帖;07、知足下帖;08、瞻近帖;09、天鼠膏帖;10、朱處仁帖;11、七十帖;12、邛竹杖帖;13、蜀都帖(游目帖);14、鹽井帖;15、遠宦帖(省別帖);16、都邑帖(旦夕帖);17、嚴君平帖;18、胡母帖;19、兒女帖;20、譙周帖;21、漢時講堂帖;22、諸從帖;23、成都城池帖;24、旃罽胡桃帖;25、藥草帖;26、來禽帖;27、胡桃帖;28、清晏帖;29、虞安吉帖。

《十七帖》目錄主要依據收藏於香港中文大學的孔氏岳雪樓本《十七帖》,孔氏岳雪樓本為“僧權”全本,摹刻於南朝梁內府所藏原跡。