歷史

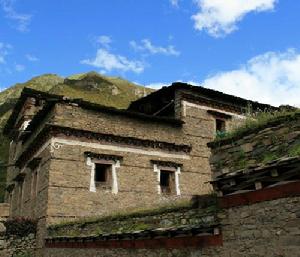

康巴民居

康巴民居建築特色

康巴民居建築

康巴民居建築從前康巴地區的諸族、部落之間多奔襲、爭鬥,民居內使用獨木截成矩形的梯道上下往來。這種獨木梯可以迅速撤除,以切斷進入居室的通路,從而自衛防盜。現在的人家已經把獨木梯改建為帶扶手的台階式樓梯,走動起來方便多了。

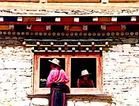

民居的一層設有向院外開的窗戶,用作牲口圈、草房或車庫。中層住人。這一層除了臥室、客廳客房、廚房倉房和廁所外,還布置了專門供奉神佛的經堂。經堂寬敞華麗,彩畫彩雕精巧的巨大佛龕占去了一面牆。經堂內還供奉祖上傳下來的唐卡、法器和高僧居留後留下的吉祥信物。在專門為喇嘛精製的禪床上,鋪墊著厚實、華美的毛毯。經堂是藏族人家的中心所在,來了貴客,一定先要到此頂禮觀瞻,燒幾柱高香。在經堂里就連主人也不能坐臥。至於女人,即使是遠來的賓客,也絕對不允許在經堂里休息。這種習慣雖然無法使人理解,但康巴婦女卻墨守至今,沒有任何怨言。

民居內部裝飾

民居內部裝飾民居的第三層通常用來堆放糧食和雜物,不用彩畫。頂部修造得結實、平展,用以晾曬糧食,是很好的大涼台。人站在上面可以環視綠野鄉村和遠處的雪嶺江流。大涼台上設定著牛首造型的香爐,用來燃燒香草、柏樹枝葉,以敬奉神佛。這一帶的人家也有在院子的牆院上和房頂四角上安放白色石頭的習俗,顯示出古人白石崇拜的痕跡。康巴地區的民宅、寺以及各地的碉樓、佛塔,多是由能工巧匠不畫圖、不吊線直接施工建成的。幾百年來任憑風吹雨打地震而經久不塌,實在是一個奇蹟!

建築多樣性

康巴民居

康巴民居一是結構的多樣性。由於在歷史上,藏區的產為力發展水平較低,從而在民居建築中大宗建材如石、木、泥等均就近取材,複雜的地理地質環境決定了不同地方的民居建築取材。從建築結構來看,藏式民居建築大部分為石木、木、泥木、混合、紡織等5大類型結構建築。康區民居中,上述5大結構類型的建築一應俱全。例如區內康定、丹巴、稻城、九龍、雅江等縣的石木結構類型的建築具有一定的代表性,道孚、爐霍等地的典型建築-“崩康”(井幹式)具有一定的代表性,新龍的混合結構建築具有一定的代表性,德格、白玉等地的典型建築-吊腳樓(乾欄式)具有一定的代表性,而石渠、色達、理塘等地的牧區,較為集中體現紡織物建築-牛毛帳篷的風貌。在一些縣份內,因多種地理環境兼而有之,顯現出更為活撥的多樣性特點。

二是布局的多樣性。一方面顯現於平面布局上沒有刻意的固定模式,主要依據的經濟狀況、人口的多少,以及房屋的層高來決定,通常有正方形、長方形、“凹”字形、“凸”字形和“日”字形等,一些特殊建築如高碉建築,平面布局中,還有六角形、八角形、十二角形、乃至十三角形的特殊建築平面布局。另一方面,則顯現於空間布局上,在單體建築中,落台平頂(兼曬台)和敝口樓成為極為有效的空間調節方式,加上平頂女兒牆上的上一些附屬設施,增強了民居建築的空間布局的錯落感,使其建築物避免了呆滯而富有變化和生機。在村寨的群落建築中,大都傍山而建,幢幢建築鱗次櫛比,高低錯落,層次感十分強烈。

三是體現在層高的多樣性上。民居層高不拘泥某一種固定程式,能高則高,低則自由。所以,能在同一地方看到單層、二層、三層,乃至四五層高低參差的建築,給人經一種跳躍之感。

四是兼容的多樣性。甘孜州處在漢藏交界的過渡過帶,在民居建築中,亦常借鑑一些漢式建築風格和傳統,並有機地揉合到本地建築之中去。這種兼容主要表現於屋頂、窗扇、院落布局、以及樓梯等局部部位。例如在康定、道孚、九龍及爐霍等地的民居中,屋頂除了採用傳統平頂外,為防雨季滲漏,還在平頂上增加漢式人字形坡屋頂,其屋頂上的覆蓋物有的地區使用漢式小青瓦,有的地方覆以石板,有的地方則以木瓦板覆之。一些城鎮民居的窗扇,一改傳統“田”字格窗扇式樣,以精工雕造各種漢式花格窗扇,安裝於藏式窗框之中,藏漢合壁,更平添了許多藝術韻味。一些民居在建築布局上,借鑑了漢式的三合院、四合院布局,其客觀效果十分佳妙。藏式建築中傳統的獨木樓梯起著重要的點綴作用,它不僅形式獨特,而且易於挪動,但對老年人、小孩子和重負上下的人來說不太方便,於是許多民居在室內改設漢式寬大樓梯,再配以扶手,既大方又易行。

五是因甘孜州內農耕、半農半牧、牧業生產方式並存,因而存在固定和活動建築並存的態勢。在牧區,牧民為適應“逐水草而居”的特殊生產、生活方式。居住建築則採用了與其特殊生產、生活方式相適應的可隨時搭設和折卸的活動帳篷建築。這種帳篷與我國其它民族地區的遊牧帳篷顯著的區別,則體現在用作圍護體的紡織物的原材料取自於青藏高原特有的氂牛毛,所以帳篷的顏色大都為黑色;其外形狀也比較隨意,有呈方形的,也有呈扣置式蚌殼形的。扣置式蚌殼形牛毛帳篷別具康巴牧區活動建築特色。

民族性

康巴人

康巴人康巴藏區建立新區是很麻煩的,必須按部就班。首先請喇嘛選擇地址和住宅的朝向,一般選在向陽的高坡上,或者靠近水源的地方。建新居的時候非常熱鬧,各家各戶都來幫著挑土背石,以示慶賀。新居建起來以後,不能當年粉彩油漆,要請喇嘛來念佛經,把彩色穀粒撒到各個房間,隔了年才可以彩飾裝新。不這么去做,則被視為不吉利。如果新建好的經堂能夠請到高僧、活佛駐足、開光,更是吉祥如意了。

典型建築

在康巴民居中,最具典型意義的民居建築要算“崩康”、高碉和節日期間的帳篷城。

崩康

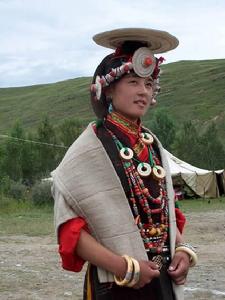

康巴服飾

康巴服飾高碉

甘孜州內的高碉建築早已聞名遐邇,早在本世紀20年代,著名學者任乃強先生在康區考察時,就曾作過如下記述:“夷家皆住高碉,稱為夷寨子,用亂石壘砌,酷似磚牆,其高約五六丈以上,與西洋之洋樓無異。尤為精美者,為丹巴各夷寨,常四五十家聚修一處,如井壁、中龍、梭坡大寨等處,其崔巍壯麗,與瑞士石城相似。”“番俗無城而多碉,最堅固之碉為六棱……凡矗立建築物,棱愈多則愈難倒塌。八角碉雖亂石所砌,其壽命常達千年之久,西番建築物之極品,當數是物。”在歷史上,大小金川一帶建碉,成為一種時尚風俗,凡本地人家裡生下男孩後,就得籌劃建碉,倘若男孩長大後,高碉還未建成,就別想娶到媳婦。這至少可以證明,高碉已成為當地人們家庭興盛、富有的精神象徵。甘孜內高碉形成的歷史十分久遠,《後漢書 南蠻西南夷列傳》中就為有記載。在《北史 氐傳》中記載最為詳盡:“附國近川谷,傍山險,俗好復仇,故壘石為巢,以備其患。其巢高至十餘丈,下至五六丈,每級以木隔之,基方三四步,巢上方二三步,狀似浮圖。”據調查,甘孜州境內的十八個縣中絕大部分縣內都有這種古代高碉的跡存。最具代表性的是丹巴、康定、道孚、雅江、九龍等縣的石砌高碉和新龍、鄉城、巴塘等縣的夯土高碉。目前,殘留在丹巴、康定等縣的完整高碉中,最高的高碉建築無論是建築技術和藝術效果都達到了絕佳的地步。它不僅是極富感染力的旅遊人文景觀,而且還是研究該區域內古代歷史文化和古代建築的最理想的“化石標本”。

康巴藏族民居

康巴藏族民居發展前景

隨著旅遊事業和不斷升溫,二郎山公路隧道的開通,交通條件的改善,甘孜州這片古老、神奇美麗的沃土,必將接受新的旅遊熱潮的冼禮。當遊客們在領略甘孜州壯麗山河的時候,當遊客們在體驗康巴兒女所創造的姿態萬千的人文景觀所包容的文化韻味的時候,康巴民居,這張“康巴名片”和“康巴文化”大觀園中的奇葩,定會讓你佇足驚嘆,無限神往,將你的心留住。

生活習俗

康巴人風俗

康巴人風俗