宇宙年表

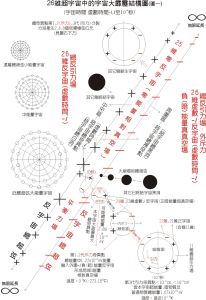

宇宙奇點大爆炸-內部結構模型圖

宇宙奇點大爆炸-內部結構模型圖 為了方便說明宇宙演化,依據其間的鴻溝,可以分成三個階段。最早的宇宙是炙熱與充滿能量的,那時也沒有也不可能有粒子存在 (在意義上或許只是很短暫的),而且今天我們所看見圍繞在我們周圍的各種力也都被認為是合併成一種力。空間的自身膨脹因為包含了浩瀚的能量而形成暴脹。浩瀚的能量逐漸冷卻,但溫度依然比我們今天所看到的高了許多,不過已足夠讓力逐漸經歷對稱性破缺,從一種力再釋放出另一種力,原本凝聚的力反覆的分離,最終導致強力、電弱力和第一顆粒子的生成。

在早期宇宙第二階段看到的是比較上又冷了些的夸克-膠子電漿,我們知道通過進一步的對稱性破缺,尤其是電弱對稱破缺,通過這種形式,幾乎我們今天所能看見的各種複雜的複合粒子、第一批中性原子 (幾乎都是氫) 和宇宙微波背景輻射)都已經產生了,物質開始主導宇宙。近代的高能粒子物理理論,在這個等級的能量上,已經令人很滿意,所以理論物理學家相信我們已經很好的理解我們周圍的宇宙在這個階段和後續的基本發展。由於這些變化,在這個階段結束時,空間對光和其它的電磁能量已經是很透明,而不再是大霧了。

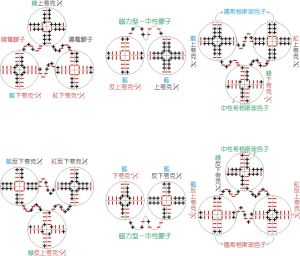

夸克-膠子電漿-內部結構模型圖

夸克-膠子電漿-內部結構模型圖 第三階段的開始,是我們已經了解和目睹的各種宇宙基本粒子和力量,例如最早出現的恆星、類星體、星系、星系團和超星系團,這些證實了我們今天所看見宇宙大尺度結構的創造和穩定發展。

非常早期的宇宙

關於極早期宇宙的所有想法 (宇宙觀) 都是純理論的推測 (或許有些帶點投機)。目前還沒有加速器擁有足夠的能量規模,可以提供任何實驗來洞察在此期間普遍存在於各級能量的行為和問題。研擬的方案可能截然不同,下面是一些例子:哈德利-霍金初始狀態、弦論、跨模暴脹、弦氣宇宙論、和火劫與宙論。其中有些是相容並蓄的,有些則不是。普朗克時期

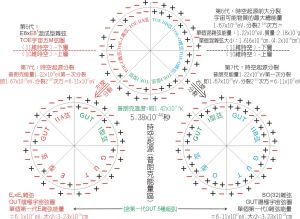

從大爆炸開始至 弦論、圈量子引力論-內部結構模型圖

弦論、圈量子引力論-內部結構模型圖 大一統時期

從大爆炸之後 暴脹中的磁單極子-內部結構模型圖

暴脹中的磁單極子-內部結構模型圖 在現代的暴脹宇宙學,大一統時期就像普朗克時期一樣是不存在的,但是類似的條件可能存在於暴脹之前的宇宙中。

電弱時期

從大爆炸之後在傳統的大爆炸理論,電弱時期開始於大爆炸之後10秒,當時的宇宙溫度 (

暴脹時期

從大爆炸之後宇宙暴脹發生的時間和溫度都不是很確定的知道。但是目前一般的理論認為在暴脹的階段,宇宙的尺度膨脹了

再加熱

當再加熱時,暴脹不再以指數的形式進行並且成為暴脹子的位能,場衰變成為熱能,與相對論性電漿的粒子。如果大一統是我們宇宙的特徵,則宇宙暴脹應該是在大一統之前或之後,對稱是殘破的,否則磁單極將出現在可見的宇宙中。在這個時間點上,宇宙是由輻射控制的,夸克、電子和中微子的形式。重子產生過程

目前還沒有足夠的觀測證據可以解釋為何宇宙中的重子會比反重子多。為了能解釋這樣的比值,Sakharov情況必須在暴脹之後的某個期間出現。當考慮到這樣的情景時,在粒子物理學的實驗中觀察這種現象,但觀測到的非對稱性太小,以致不能滿足宇宙中觀測到的非對稱性。早期的宇宙

在宇宙暴脹結束之後,宇宙中充滿了夸克-膠子電漿。從這點向前,早期宇宙的物理被了解的較多,猜測的成份也比較少。超對稱的破壞

如果超對稱是我們宇宙的產物,當能量低於1TeV的電弱對稱尺度時,它將受到破壞。微粒的質量和它們的超伴子不再是相等的,這可以解釋為何已知的超伴子微粒未能被觀測到。夸克時期

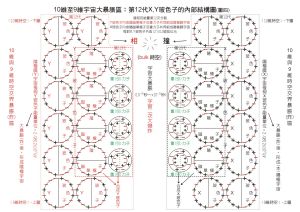

在大爆炸之後當電弱對稱被破壞時,電弱時期就結束了。所有的基本粒子應該通過希格斯機制獲取大量的希格斯玻色子得到質量,並得到真空期望值。基礎相互作用力的引力、電磁力、強核力和弱核力都形成現在的形式,但是宇宙的溫度還是太高,以至於不允許夸克束縛在一起形成強子。

強子時期

在大爆炸之後組成宇宙的夸克-膠子電將繼續冷卻,直到包括質子、中子的強子可以形成。大約在大爆炸之後的1秒鐘,中微子分離出來並且可以在太空中自由通行。這種宇宙中微子背景輻射類似於以後發散出來的宇宙微波背景輻射,目前還不能仔細的觀察(參考上面關於在弦論時期中的夸克-膠子電漿。)。

輕子時期

在大爆炸之後1秒至10秒鐘在強子時期的末期,多數的強子和反強子互相湮滅,留下的輕子和反輕子成為控制宇宙的主要質量。大約在大爆炸之後的10秒鐘,宇宙的溫度冷卻到輕子/反輕子對不再能創造出來,並且多數的輕子和反輕子在湮滅反應中被消滅掉,只留下少量殘餘的輕子。

光子時期

在大爆炸之後10秒鐘至380,000年在多數的輕子和反輕子湮滅之際的輕子時期結尾,宇宙的能量是由光子控制的。這些光子頻繁的和帶電的質子、電子和可能存在的少量核子進行相互作用,並且持續進行到300,000年。

核合成

在大爆炸之後3分鐘至20分鐘在光子時期,宇宙的溫度下降至原子核可以開始形成的溫度。質子(氫離子)和中子開始進行結合成原子核的核聚變程式。但是核合成的時間只有短短的17分鐘,之後宇宙溫度和密度的下降使核聚變不能再持續的進行。這時氫核的質量數大約是氦核的三倍,其它的原子核只有微量。

物質主導:70,000年

在這個時期,非相對論性的物質 (原子核) 與相對論性的輻射 (光子) 密度相等。 金斯長度,確定能夠構成的最小結構 (由於引力吸引和壓力的影響互相競爭),開始形成和造成擾動,而不是被自由流的輻射消滅,可以開始有成長的幅度。根據ΛCDM,在現階段,冷暗物質主導下,使引力坍塌造成的宇宙不均勻性在宇宙膨脹的過程中被放大,使稠密地區更稠密度而稀薄的地區更稀薄。但是,現今的理論對暗物質的本質還沒有定論,對目前存在的重子物直是否起源於更早的時期也還沒有共識下。

複合:377,000年

氫和氦的原子開始形成時,宇宙的密度也在下降。這個時間被認為發生在大爆炸之後的377,000年,氫和氦再度游離,也就是原子核不再束縛住電子,因此核帶有電量 (各自帶有+1或+2)。當宇宙的溫度降低,電子會再度被離子捕獲,使電性中和。這個過程相對來說是快速的 (實際上氦核的速度比氫核快),也就是所謂的複合。當複合結束時,宇宙中的原子幾乎都是中性的,因此光子可以自由的移動:宇宙也變得清澈透明了。光子輻射的光在複合之後.能不受阻礙的通行並且成為我們看見的宇宙微波背景輻射。因此宇宙微波背景 (CMB) 是這個時期的結束。

黑暗時期(Dark ages)

在退耦發生之前,多數的光子會和電子和質子在光子-重子液中發生相互作用,造成的結果是宇宙不透明或是"霧狀"。雖然有光線,但是沒有光線可以抵達望遠鏡。在宇宙中的重子物質包括電離的電漿,它只能在和自由電子"再結合"的期間成為中性,進而釋放出創造宇宙微波背景輻射的光子。當光子被釋放(或是退耦),宇宙變成透明,但在這時只有中性氫自鏇的21厘米波長的輻射。這是目前觀測上努力進行檢測的微弱輻射,原則上這是一種更強大的工具,能研究比微波背景輻射更早期的宇宙。結構形成

大爆炸模型中的結構是層層節制的,具有較小的結構會在較大的結構之前先形成。最早形成的結構是類星體,它們被認為是明亮的、早期的活躍星系,和第三星族星。在這個時期之前,宇宙的發展可以通過線性宇宙論的攝動理論來了解:也就是說,所有的結構都可以理解為是一個完美、均質宇宙的小變化,這是通過計算相對來說較容易的研究。非線性的結構從這個點上開始形成,計算上的問題就變得更加困難,包括,例如,數十億顆粒子的多體模擬。再電離:從1億5000萬年至10億年

參見:再電離及21厘米線第一批類星體是從引力坍縮形成的,它們發出的強烈輻射使周圍的宇宙再電離。從這個時間點開始,宇宙的大部份都由電漿組成。

恆星的形成

參見:恆星形成恆星形成是分子雲的高密度區崩潰成為球形的電漿形成恆星的過程。作為天文物理的一個分支,恆星形成的研究包括作為前導的星際物質和巨分子雲,到恆星形成過程,早期型恆星和行星形成則是直接的成果。恆星形成的理論,不僅是一顆單獨恆星的形成,還必須統計聯星和初始質量函式。

星系的形成

參見:星系的形成和演化星系是如何形成的,依然是天文物理學中最活躍的一個研究領域,並且繼續延伸至星系演化的領域,而有些觀念與看法已經被廣泛的接受。從宇宙微波背景輻射的觀測已經證實,在大爆炸之後,宇宙有一段時間是非常同質性的,其間的起伏低於十萬分之一。今天最能被接受的觀點是原始擾動的成長形成今天我們所觀察到的所有結構,原始擾動誘發局部地區氣體的物質密度增加,形成星團和恆星。這種模型的一種結果是在早期宇宙的一些地區因為有較高一點的密度而形形成了星系, 因此星系的誕生與早期宇宙的物理息息相關。

星系群、星系團與超星系團的形成:25億年前

參見:大尺度結構大尺度結構在物理宇宙學中是描述可觀測宇宙在大範圍內(典型的尺度是十億光年)質量和光的分布特徵。巡天和各種不同電磁波輻射波長的調查和描繪,特別是21厘米輻射,獲得了許多宇宙結構的內容和特性。結構的組織看起來是跟隨著等級制度的模型,以超星系團和纖維狀結構的尺度為最上層,再大的似乎就沒有連續的結構了,這所指的就是偉大的結局現象。

太陽系的形成:46億年前

參見:太陽系的形成與演化一個原行星盤的藝術想像圖 太陽系的形成和演化始於46億年前一片巨大分子雲中一小塊的引力坍縮。大多坍縮的質量集中在中心,形成了太陽,其餘部分攤平並形成了一個原行星盤,繼而形成了行星、衛星、隕星和其他小型的太陽系天體系統。 這被稱為星雲假說的廣泛接受模型,最早是由18世紀的伊曼紐·斯威登堡、伊曼努爾·康德和皮埃爾-西蒙·拉普拉斯提出。其隨後的發展與天文學、物理學、地質學和行星學等多種科學領域相互交織。自1950年代太空時代降臨,以及1990年代太陽系外行星的發現,此模型在解釋新發現的過程中受到挑戰又被進一步完善化。 從形成開始至今,太陽系經歷了相當大的變化。有很多衛星由環繞其母星氣體與塵埃組成的星盤中形成,其他的衛星據信是俘獲而來,或者來自於巨大的碰撞(地球的衛星月球屬此情況)。天體間的碰撞至今都持續發生,並為太陽系演化的中心。行星的位置經常遷移,某些行星間已經彼此易位。[1]這種行星遷移現在被認為對太陽系早期演化起負擔起絕大部分的作用。 就如同太陽和行星的出生一樣,它們最終將滅亡。大約50億年後,太陽會冷卻並向外膨脹超過現在的直徑很多倍(成為一個紅巨星),拋去它的外層成為行星狀星雲,並留下被稱為白矮星的恆星屍骸。在遙遠的未來,太陽的環繞行星會逐漸被經過的恆星的引力捲走。它們中的一些會被毀掉,另一些則會被拋向星際間的太空。最終,數萬億年之後,太陽終將會獨自一個,不再有其它天體在太陽系軌道上。