基本簡介

particle physics,研究比原子核更深層次的微觀世界中物質的結構、性質,和在很高能量下這些物質相互轉化及其產生原因和規律的物理學分支。又稱高能物理學。其發展大致經歷3個階段。

第一階段

質子、中子、電子-內部結構模型圖

質子、中子、電子-內部結構模型圖在此階段,理論上建立了量子力學,這是微觀粒子運動普遍遵從的基本規律。在相對論量子力學的基礎上,通過場的量子化初步建立量子場論,很好地解決了場的粒子性和描述粒子的產生、湮沒等問題。隨著原子核物理的發展,發現在相當於原子核大小的範圍內除了引力相互作用電磁相互作用之外,還存在比電磁作用更強的強相互作用和介於電磁作用和引力作用之間的弱相互作用,前者是核子結合成核的核力,後者引起原子核的β衰變。對於核力的研究認識到核力是通過交換介子而產生的,並根據核力的電荷無關性建立起同位鏇概念。

第二階段

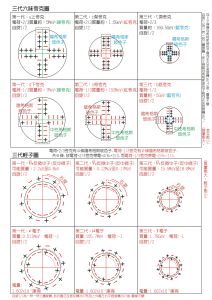

強子分類的“八重法”圖

強子分類的“八重法”圖這一階段理論上最重要的進展是重正化理論的建立和相互作用中對稱性的研究。關於描述電磁場量子化的量子電動力學,通過重正化方法消除了發散困難,對於電子和μ子反常磁矩以及蘭姆移位的理論計算與實驗結果精確符合。量子電動力學經客群多實驗檢驗,成為描述電磁相互作用的成功的基本理論。對稱性與守恆定律聯繫在一起,關於相互作用中對稱性的研究,最為重要的結果是1956年李政道、楊振寧提出弱作用下宇稱不守恆,1957年被吳健雄等人的實驗及其他實驗證實,這些實驗同時也證實了在弱作用下電荷共軛宇稱不守恆。這些研究推動弱作用理論的進展。

第三階段

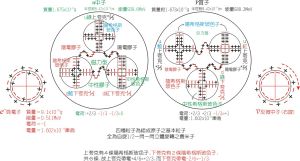

三代輕子及三代夸克圖

三代輕子及三代夸克圖這一階段理論上最重要的進展是建立電弱統一理論和強相互作用研究的進展。1961年S.L.格拉肖提出電磁作用和弱作用的統一模型,其基礎是楊振寧和R.L.密耳斯於1954年提出的非阿貝耳規範理論。按照這一模型,光子是傳遞電磁作用的粒子,傳遞弱作用的粒子是但是W±、Z0是否具有靜質量,理論上如何重正化問題沒有解決。1967~1968年在對稱性自發破缺的基礎上,S.溫伯格、A.薩拉姆發展了格拉肖的電弱統一模型,建立了電弱統一的完善理論,闡明了規範場粒子W±、Z0是可以有靜質量的,理論預言它們的質量在80~100吉電子伏特(GeV),此外還預言存在弱中性流。1973年觀察到弱中性流,1983年發現W±、Z0粒子,其質量(mW≈80GeV,mZ≈90GeV)及特性同理論上期待的完全相符。關於強作用的研究,1973年G.霍夫特、D.J.格羅斯等人發展了量子色動力學理論。量子色動力學與量子電動力學一樣,也是一種定域規範理論。在這個理論中,夸克之間的強相互作用是由於夸克具有色荷交換色膠子而產生的,膠子沒有靜質量,但帶有色荷。強相互作用具有漸近自由的性質,即夸克之間的強相互作用並不是隨著它們的距離增大而減弱,而是相反;當它們相距很近而處於強子內部時,相互作用很弱,可近似地看成是自由的,從而能夠說明夸克、膠子的禁閉性質、輕子對強子深度非彈性散射的異常現象以及噴注現象等。

作用

在粒子物理學的深層次探索活動中,粒子加速器、探測手段、數據記錄和處理以及計算技術的套用不斷發展,既帶來粒子物理本身的進展,也促進整個科學技術的發展;粒子物理所取得的豐碩成果已經在宇宙演化的研究中起著重要的作用。