俱舍學派

俱舍學派歷史傳承

弘傳分新、舊兩個階段。原來在南朝的宋、齊、梁三代,研究說一切有部的毗曇學相當隆盛,陳真諦譯出《俱舍釋論》,弟子慧愷等加以弘傳,特別是慧愷的私淑弟子道岳,初習《雜阿毗曇心論》,後弘俱舍,遂由毗曇學轉入俱舍學,此為弘傳的第一階段。唐玄奘重譯《俱舍論》,其弟子多半從事研習,於是俱舍學又從舊論轉到新論。這是弘傳的第二階段。世親造《俱舍論》。弟子中傳他俱舍之學的,首推安慧,著有《俱舍論實義疏》(漢譯殘本5卷)等,這是印土最初的俱舍師。此外注釋此論的,有德慧、世友、稱友、滿增、陳那等。真諦於陳天嘉五年(564)正月,在廣州傳譯此論,同時作詳細講解,弟子記錄成為“義疏”,同年閏十月譯成講畢,共論文22卷、論偈1卷,“義疏”53卷。天嘉七年二月,又應請重譯並再講。光大元年(567)十二月完畢,前後皆慧愷筆受,這就是現行的《阿毗達磨俱舍釋論》22卷,通稱舊論。真諦弟子中弘傳《俱舍》之學的,有慧愷、智敫及法泰等,而以慧愷為最。

玄奘法師塑像

玄奘法師塑像中心教義

俱舍論釋

俱舍論釋新舊《俱舍論》譯出後,只是師資相承作學術上的研究,並未成立一般所謂宗派。早在唐代,《俱舍論》就由日僧智通、智達(一說道昭)來中國求法,隨著法相宗的傳習而帶回日本,從此他們的法相宗學人同時兼習此論,同時其他宗派也有傳習,甚至建立專宗傳承的,為日本古代所謂八宗之一,學者輩出,著作甚多。

宗通與說通

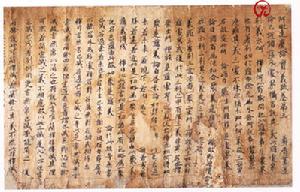

俱舍卷疏

俱舍卷疏行者依無漏淨慧為因,能對向涅盤勝義果法,故名對法;或謂依無漏淨慧為因,能對觀四聖諦法,故名對法。《阿毘達磨俱舍論》者,由是說名「對法論」。此宗依《俱舍論》為宗,故名俱舍宗。此宗兼奉四阿含經為宗旨,傍宗《七論婆沙、阿毘曇心論,雜阿毘曇心論》。

四阿含經即《長阿含經、中阿含經、增一阿含經、雜阿含經》;七論婆沙者謂:《集異門足論、法蘊足論、施設足論、識身足論、品類足論、界身足論、發智論》等七論,再加《大毘婆沙論》。《阿毘曇心論》乃由法勝論師就《大毘婆沙論》擇要別撰者;其後法救論師又嫌《阿毘曇心論》太過簡略,乃為增補成為《雜阿毘曇心論》。後復有世親論師出世,於回小向大前,專弘此宗,依《雜阿毘曇心論》增訂之,造成《阿毘達磨俱舍論》。此宗至此綱宗俱備,世稱俱舍宗。

陳文帝時,真諦三藏來華譯出《阿毘達磨俱舍論》。唐時玄奘大師初抵天竺,亦曾習此宗法;歸唐後重譯《阿毘達磨俱舍論》,成為後來中國俱舍宗所依論典。依此宗所依論典,應判此宗屬於三藏教,乃小乘佛法;不能弘明四阿含中大乘密意故,以涅盤修證為指歸故。

此宗所修為四諦八正及十二因緣法,所證為有餘依及無餘依涅盤,解脫果唯具此二,不具本來自性清淨涅盤及無住處涅盤;唯證二乘菩提果,不證佛菩提果,與般若種智俱不相應,故屬小乘教;此是俱舍宗在佛法中之定位。

《俱舍論》

俱舍三得

俱舍三得《阿毗達磨俱舍論》(簡稱《俱舍論》),義為對法藏論。全論通過五事(色法、心法、心所法、不相應行法、無為法)內容與八品詞句進行抉擇,主要講述一切萬法之總相、別相、性質、類別,對世出世間法進行細緻入微的分析,詳細闡明流轉與還滅的因果法則,真實開顯四諦真理,為所有希求解脫的修行人指明一條修行途徑。本論已全面歸攝《對法七論》之精華,若認真研習此論,明白其中道理,也就相當於學習了《對法七論》;若能學好此論,亦可為深入三藏打下堅實基礎,因此有人將此論稱為“聰明論”。作為佛法的根本理論,不論顯宗還是密宗,精通此論極為重要。

有人認為:《俱舍論》是小乘共同法門,它沒有密法那樣殊勝,沒有必要學習。這種觀點是錯誤的,因為《對法七論》由七大阿羅漢所造,作為聖者撰著的論典,如果不值得凡夫學習,則將成為眾人之可恥笑處。而且,這部《俱舍論》是“六大莊嚴”之世親論師的論著。世親論師在佛涅盤以後,對佛法弘揚起到不可估量的作用,他本人能背誦九十九萬部般若頌,且得佛陀親自授記,被人們稱為“第二大佛陀”。我們現在能夠聞思這部論典,也是往昔積累了無量福德,與世親論師具有殊勝的緣分,因此大家應仔細閱讀《世親論師略傳》,在相續中對其生起真正的信心,這樣對於學習這部《俱舍論》有很大利益,亦一定會得到如佛一般的加持,從而對本論所述內容生起真實定解。

《俱舍論》的講義,在藏傳佛教中非常多,在漢傳佛教也有一些,但這些注釋特別古,讀起來晦澀難懂,現在的修行人若想深入研究非常困難,另有一些則十分簡單,並未涉及《俱舍論》的真正內涵。這一次我們根據蔣陽洛德旺波尊者的《俱舍論釋》(下文中均簡稱為《講義)進行講解,這部《俱舍論釋》不廣不略,並且已經圓滿開顯了《俱舍論》的深刻奧義。

思想概述

俱舍學派

俱舍學派四緣:一切被造作的事或物中,都需要藉助四類條件才得以生起。

因緣:直接產生自果的內在原因,因中之因,可以解釋哲學上一切物質和精神的現象。

次第緣:人的主觀思維活動也是次第進行的,前一個思維念頭可以作為後一個思維念頭的引導或條件,又稱“無間斷緣”。

所緣緣:我們所要認識的一切對象。人心必須依靠外部環境才能產生種種思慮作用,但外界環境也會對人心產生限制作用。俱舍師們對此有詳細的論述。

增上緣:上述3種緣以外的其他各種有助於(無礙於)事物發生的條件。佛教對增上緣的觀點認為,宇宙中的一切事或物對別的事或物(除‘無為法’外)都有增上緣,但增上緣卻不對自身產生作用。

六因:簡單說來,可以看作是從對四緣的解釋過程中而來的。

能作因:一個事或物生成時,任何不阻礙此事物的因素都可以被看作此事物的“能作因”。

俱有因:一個事或物生成時,往往不僅只有一個因素使其生成,而是有多種因素條件共同作用使其生成,這些因素和條件互為“共有因”。

同類因:簡單說來,可以看作相同觀念、屬性的“因”的歸類,又稱為“自分因、自種因”。

相應因:心理一種認識生起(發生)時,另一種心識也生起,相互聯繫。

遍行因:讓我們產生種種煩惱的各類因素。

異熟因:又稱“果報因”,指能導致各種苦樂果報的各種惡善業因。