分類

反映生產勞動

①反映 生產勞動或與此有關的祈禱活動。這類舞蹈多是對某些

生產過程的摹擬。在內蒙古自治區陰山崖畫上刻有北方

原始人類狩獵舞蹈的圖像,即屬此類舞蹈。

反映性愛

②反映性愛和與此有關的祈禱活動。在原始社會中,這類舞蹈含有

對生殖器的崇拜和對氏族繁衍的願望。內蒙古自治區烏

蘭察布岩畫中乳房豐滿、大腹、誇大陰部的女性裸體雕

像,兩性擁抱而舞圖像,就是這類原始舞蹈的寫照。

反映戰爭

③反映戰爭及與之有關的祈禱活動。如史書上記載的“刑

天舞乾戚”以及“修教三年,執乾戚而舞威服有苗”等。

這類舞蹈主要表現拚搏、傷疼、勝利、死亡,有時還有

慘殺俘虜以祭祀祖先或戰死的同胞,其基調亢奮、獰厲

甚至恐怖。

神靈崇拜

④反映對自然神靈崇拜,如對日、月、風、

雨、山、河的祭祀儀式和喪葬等習俗活動中的舞蹈。

原始舞蹈中的舞蹈形象,有的赤裸著身體,塗面紋

身,有的飾以獸皮、獸角、鳥羽和草裙等。

基本動作

原始舞蹈

一類是演事──對某種過程的模擬,如對狩獵過

程的模擬;

一類是表達情緒,僅重複生活或鳥獸的某些或某個動作。

前者是沒有節奏的自然模仿,後者是節奏

短促便於重複的動作,多帶即興成分。

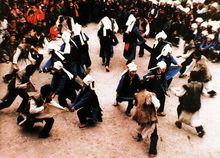

還有一類是祀祭或宗教活動中的靜態造型,動作緩慢肅穆。原始舞蹈多

是在廣場舉行的集體性群舞。

舞蹈類型

其中有獨舞(巫師、酋長

之類,多居中心,為領舞)、對舞和隊舞等。有時各類

動作混雜,節奏不一,形態各異。到後期才有服飾、舞

具、動作大體一致的群舞出現。

基本音樂

伴奏——原始舞蹈的音樂,主要是敲擊竹、木片、陶器等,頓足拊髀、呼號喊叫形成的音響來伴奏。後來才有了簫之類的樂器,邊打邊吹邊舞,沒有舞與樂的明確界線,如現代一些少數民族中尚存的跳樂,這是原始舞蹈較為普遍的一種形式。原始舞蹈隨著人的意識的覺醒,社會結構的變化與階級的形成而演變。

中國原始舞蹈

中國原始舞蹈祭祀——中國經夏商到周代,祭祀儀式逐漸與巫術分離。在宮廷形成了體現國家政治禮法並用於貴族教育的祭祀樂舞;在民間,對祖先、神祇的祭祀儀式也漸漸與巫術分離,形成節慶中的民眾性歌舞活動。保留在宮廷樂舞與民間歌舞中的一部分原始舞蹈發生了變化,如單純的模擬漸由象徵性動作取代,形成動作節奏統一的集體歌舞;反映戰爭的一部分演變成角牴戲,一部分演化為軍械舞蹈如弓矢舞、盾牌舞和有佇列變化的舞蹈;表現性愛的舞蹈日漸文明,形成宮廷中的女樂舞蹈或民間的婚禮舞蹈;圖騰裝飾的原始舞蹈也漸漸演化為後世的面具舞蹈和龍舞等道具舞蹈。

文化交流

樂舞文化

中華民族古老的樂舞文化,是在各族樂舞文化不斷地交流融合中形成的。這種交流,夏代已有了,《竹書紀年》載:“少康即位,方夷來賓,獻其樂舞”。“後發即位,元年,再保庸會於上池,諸夷入舞”。

于闐樂

周代的六代舞也是各族樂舞的集中和交流。西域樂舞的傳入,約在秦漢之際,漢初宮中已有《于闐樂》。

摩訶兜勒

漢武帝派張騫通西域,傳入《摩訶兜勒》之曲,協律都尉李延年因胡樂更造新聲二十八解,在接受外來樂舞影響下,加以創造發展。班固《東都賦》描寫了漢代四夷樂舞齊集洛陽表演的盛況,有東夷的《矛舞》,

羽舞

西南夷的《羽舞》,西夷的《戟舞》和北夷的《乾舞》。東漢靈帝好胡樂胡舞,京都貴戚皆相效尤。在漢畫像石上有胡人表演雜技、幻術和鼓舞的形象。

盤鼓舞

漢代的《盤鼓舞》,把中原的優美典雅和西域的熱烈奔放相交融,形成了漢代舞蹈審美的特徵。這個舞蹈在六朝時期就已湮沒無聞,直到當下才發現在安徽、陝西的民間尚有流傳。

中原和西域樂舞交流的另一成果,產生於北朝的征戰時代。西晉喪亂,關中人士紛紛避難涼州,帶去了漢魏傳統樂舞。氐族呂光和匈奴族沮渠蒙遜把平西域獲得的《龜茲樂》與傳於涼州的中原舊樂相合,產生了新型樂舞《西涼樂》,甘肅敦煌是西涼國都,敦煌石窟壁畫記錄了《西涼樂舞》的韻律神采。

自南北朝以來北方最重胡舞,隋大業年間的九部伎中,西域樂部占有6部,至唐貞觀十六年(642)十部伎中又增《高昌樂》。盛唐健舞《胡騰舞》和來自康居的《胡旋舞》更是風靡一時。出自中亞石國的《柘枝舞》,流傳到宋還盛行不衰。宋代的《柘枝舞》與中原的大曲歌舞形式相融合,改變了胡舞的原貌,發展成一種新的民族舞蹈形式。《柘枝舞》可算是繼漢代《盤鼓舞》、北朝《西涼樂》之後又一中西樂舞結合的典型產兒,豐富了中國傳統舞蹈的寶庫。