原文

毛澤東

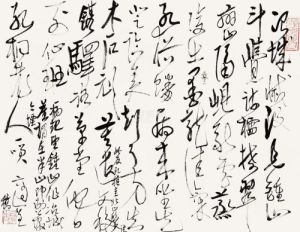

毛澤東給章士釗〔1〕的信

(一九六六年一月十二日)

行嚴先生:

一九六五年十二月十六日惠書及附屬檔案均已收讀,極為感謝!三國志〔2〕一部亦已收到,可作紀念,便時乞代致謝意。

大著《柳文指要》康生同志已讀完交來〔3〕,茲送上。有若干字句方面的意見,是否有當,請酌定。順頌春安

一九六六年一月十二日

附屬檔案兩紙,另康生同志來信〔4〕一件,均附上。又及

注 釋

1〕章士釗,字行嚴,當時任全國人大常委會委員、中央文史研究館館長。

〔2〕《三國志》,西晉陳壽撰寫的一部紀傳體魏、蜀、吳三國史,分魏志、蜀志、吳志,共六十萬卷。三志原本各自獨立,後世將它合為一書。

《給章士釗的信》

《給章士釗的信》〔4〕指康生一九六五年十二月五日給毛澤東的信。

背景材料

章士釗與毛澤東:半個多世紀的肝膽相照

章士釗與毛澤東這兩位湖南名人,交往長達半個多世紀,可謂肝膽相照,被傳為一段佳話。

章士釗

(1881-1973)字行嚴,湖南善化(今長沙)人。二十二歲就任上海《蘇報》主編,鼓吹資產階級革命。辛亥革命後,曾任北京大學教授。在邏輯學和柳文研究方面造詣深厚。抗戰期間,堅持民族氣節,嚴詞拒絕加入汪偽政府。1949年在國共北平和談中當過國民黨政府代表。新中國成立後,當選全國政協委員、人大常務委員會委員,歷任政務院法制委員會委員、中央文史館館長等職。

眾所周知,毛澤東在建國後多次發動過針對知識分子的政治運動,甚至“文化大革命”,其他知識分子都受到不同程度的批判,但是唯有一個人和他的後人沒有受到什麼衝擊。這個人就是章士釗。這中間到底有什麼秘密呢?我們從章士釗與毛澤東的交往中,可能會找到問題的答案。

章士釗力促毛澤東與楊開慧的婚姻

毛澤東與章士釗相識主要緣於老師楊昌濟。章與楊為同鄉,早年即相識,後同在英國阿伯丁大學留學。雖然當時楊治哲學、倫理學及教育學,章攻法律、政治兼邏輯學,二人的專業不同,但因是同鄉又有舊交,遂在學習中結為密友。1918年,應蔡元培邀請,楊到北京大學出任倫理學教授,當時章也正在北大教授邏輯學,老友異鄉相遇自然格外親熱,自此章也就成了楊家的常客。楊到北大工作後不久,得意門生毛澤東也從湖南一師畢業來到北京,住在楊家,因此得以與章相識。其實毛早在湖南一師讀書時,就已聞知章的大名,章主編的《甲寅》雜誌,也是毛愛讀的刊物之一。

據說,毛澤東與楊開慧交往一段較長時期,開始楊昌濟並不同意這門婚事。章士釗知道後,就對楊昌濟說:“鄙人看了,毛澤東天庭飽滿,地閣方圓,特別是地閣下方的一個乾坤痣,具有主宰綱常的作用,該生前途無量呀。”楊昌濟聽了章的一席肺腑之言,才同意了這門親事。

慷慨解囊巨款資助

慷慨解囊巨款資助毛領導的湖南留法勤工儉學運動。1920年初,由蔡元培、吳玉章等人領導的“華法教育會”,準備組織部分有志青年赴法國勤工儉學。當時湖南“新民學會”的一些年輕人,聞訊後紛紛報名參加,但出國的經費卻一時難以籌措。於是他們到北京找到毛澤東,一起商量解決的辦法。正在生病住院的楊昌濟聽說此事後,就親筆寫了一封信交給毛澤東,叫他去找因參加南北和談而滯留上海的章士釗。在上海,章士釗熱情接待了毛澤東,並對籌款一事滿口答應下來。沒出幾天,他就把募集到的兩萬銀元交到毛澤東手裡。後來這筆巨款一部分資助了赴法勤工儉學的同志,剩下的部分被毛澤東投人了中共早期的革命活動之中。毛對章此舉大為感激,建國後還以自己的稿費分十年還款給章,這是後話。

重慶談判,章寫“走”字救毛

抗日戰爭勝利後,國民黨蔣介石由於還沒有做好內戰的準備工作,又迫於當時人民要求和平的輿論壓力,只得電邀毛澤東來重慶進行所謂的“和談”。毛澤東為了揭露國民黨假和平的陰謀,宣傳共產黨的和平主張,毅然赴重慶談判。但是蔣介石缺乏和平的誠意,談判進行得很不順利。到談判的後期,他竟暗地裡調兵遣將,把內戰的烏雲密布天空。當時在重慶身為“國民參政會”參政員的章士釗,從密處得知這一情況後,對毛澤東的安全十分擔心。有一天,他在參加一位湖南老鄉舉辦的宴會上見到毛澤東,未及長談,便在手心上寫了一個“走”字,然後悄悄地對毛說:“老蔣是不會和共產黨合作的。他現在是拖延時間,準備內戰,你應該是三十六計走為上計。”當時毛澤東為了力促國共談判取得積極成果,正想再對蔣介石做些工作,聽了章士釗的勸告後,不久他就離開重慶返回延安。後來在與周恩來、劉少奇、朱德、任弼時等人分析形勢時,毛澤東特意提到了章士釗所說“三十六計,走為上計”的見解。他說:“他的這一意見應該引起重視。只有真正是共產黨的朋友,才能提出這樣直言不諱的意見。”

一九四九年國共和談,章與毛重逢

1949年1月,蔣介石被迫下野,李宗仁出任代總統。年月,在解放戰爭取得決定性勝利,國民黨南京政府覆滅已成定局的強勢壓力下,蔣介石被迫下野,由李宗仁出任代總統。李宗仁上台以後,看到再繼續打下去已沒有出路,於是準備同中共和談。他首先想到了與毛澤東關係不錯的章士釗。當時章正在上海閒居,李宗仁就親赴上海登門拜訪。一向以國事為重又“愛管閒事”的章士釗,聽說要他出馬為國內和平奔走,二話沒說便爽快地接受此任,並於當年2月13日與顏慶惠、江庸一起,組成“上海人民和平代表團”飛往北平,與中共方面洽談。在北平,葉劍英、董必武等中共領導人對他們的到來給予熱情接待,並就國內形勢、兩黨和談等問題同他們進行了坦率的交談。2月22日,毛澤東在西柏坡接見了代表團一行。一見面,他握著章士釗的手說:“行嚴老,重慶一別,我們三年多沒能見面了。”接著二人親熱地聊起了許多往事,章士釗藉此機會向毛澤東轉達了李宗仁的和談願望,毛澤東也向章士釗介紹了共產黨關於和談的基本立場和原則,並希望他為國內和平做出貢獻。第二天,毛澤東親自為章士釗一行送行,並把給李宗仁的親筆信交到他的手裡。章士釗深深為共產黨人樸實無華和真誠待人的品格所感動,他暗下決心,一定要為國共兩黨和談的成功做出自己最大的努力。

章士釗參加第一次全國政協會議

1949年4月1日,章士釗作為國民黨政府代表團成員,再次來到北平參加正式會談。經過幾輪商談,雙方最終達成了“國內和平協定”。可是後來南京政府卻拒絕在和平協定上籤字。國共兩黨和談再次破裂,章士釗與當時不少知識界人士都到了香港。在香港期間,他每逢熟知的老朋友,便極道毛澤東之賢。這時他的家眷尚在上海國統區。1949年5月27日,即上海城剛解放的當天,便有4名武裝的解放軍戰士輪流24小時站在章士釗家門前值班,保護章先生的家屬。

同年秋,章士釗在香港接到毛澤東的邀請,便北上北平。不久,章士釗參加了第一次全國政協會議。10月1日,他在天安門城樓上參加了開國大典。隨後,他便把在上海的家屬接往北京定居。

當使者為兩岸和平統一做貢獻

五六十年代,章三次當使者為兩岸和平統一做貢獻。在上個世紀五十年代初,毛澤東就有和平統一兩岸的想法。1956年1月,毛澤東在第六次最高國務會議上正式提出“第三次國共合作”的構想。章士釗聽到這個訊息後,無比興奮,主動向周恩來請纓,表示願意充當兩岸和平統一的使者。這一請求很快被毛批準。1956年5月,章帶著毛與周的重託,以探親的名義來到香港,找到了在香港負責國民黨文化宣傳工作的、主持《香港日報》的許孝炎。許是湖南沅陵人,與章在抗戰時同為“國民參政會”參政員,交往很深。章先把來意道明,然後把中共中央的一封信囑託許轉交蔣介石。許當天即飛赴台北直奔“總統府”,當面把信交給蔣介石。蔣介石當時並沒有表態,一年後他突然派出一名“信使”由香港經廣州來到北京。這個使者叫宋宜山,也是湖南人,國民黨名將宋希濂的哥哥,過去同國共兩黨都有些聯繫,現居住在香港。這次他以探望被關押的胞弟宋希濂的名義來大陸。在北京,周恩來總理親切會見了宋宜山。中共中央統戰部部長李維漢同他對第三次合作的具體事項進行磋談。宋對此次北京之行印象頗好。回港就寫了一篇長達一萬字的報告轉交給蔣介石。但由於讚譽中共之詞頗多,引起蔣的不悅,再因為蔣認為時機尚不成熟,國共兩黨的進一步接觸被中止。此後的1962年和1964年,章士釗還曾兩次趕赴香港,找國民黨故舊做工作,為實現國共兩黨和談、和平解放台灣盡力,可惜由於受當時客觀環境和條件的因素影響,都沒有什麼明顯的效果。

毛為章辯“三一八”慘案之冤

“三一八”慘案是指1926年3月18日段祺瑞政府在北京製造的槍殺請願民眾的流血事件。魯迅先生曾在文章中指責章士釗乃是這次慘案的劊子手之一。由於魯迅先生在解放後地位的不斷上升,以及當時左傾思想的影響,人們認為凡是被魯迅先生罵過的、批判過的人都是反動的,是“人民的敵人”,因此,章在建國初期頗受人們批判。而事實真相是怎么樣的呢?慘案發生時,章當時在天津而不在北平,此是他已辭去教育總長之職三個月了,因此,慘案與他毫無關係。使當時的人認為他是罪魁禍首的原因是:慘案發生的當天,《世界晚報》刊登訊息,說慘案主謀者是章士釗。而這家報紙過去曾與段祺瑞之子構訟,最後敗訴,該報認為是章士釗從中偏袒段方所致,因此在此次報導中加以報復。此外,章素與教育界結怨甚多,致使人們認定他是罪魁禍首無疑。

建國後人們仍然誤解章,使章的處境非常窘困。毛澤東了解此種狀況後,於是出面邀請劉少奇、周恩來、朱德等同志共用便餐,並請章士釗作陪。章當場說出事件真相,以及他與魯迅的關係等。聽完章的說明後,大家也明白慘案也章無關。於是,毛要周恩來轉告魯迅妻子許廣平,要她尊重事實。章的處境改變很多,此後不久還被選進全國人大常委。

毛一紙批示讓章“過關”

1957年整風,章“攻擊”共產黨遭批判,毛一紙批示讓章“過關”。1957年,共產黨開門整風。在一次政協召開的徵求民主黨派意見的座談會上,章士釗誠懇地說:“希望中國共產黨永遠保持廉潔奉公、不謀私利的優良傳統。古語云:‘物必自腐而後蟲生’。譬如一個水果,表皮壞一些不很要緊,削去一些並無損果子味道。惟果子自核心處腐爛生蟲,雖表面光澤尚存,但從里往外逐漸腐蝕,最終此果不可食……所以,社會其他方面有些毛病較易糾正,惟共產黨核心之健全最重要。”

然而沒過幾天,“反右”鬥爭接踵而起,政協一部分人猛烈批判章士釗的發言,逼令他寫檢查。章士釗在家悶悶不樂。這時批判的調子越來越高,章士釗的檢討書總通不過。他百思不得其解。一天晚上,他忽然拍案而起,大聲說:“這么搞不對頭,我要給毛澤東寫信!”其女章含之一聽,嚇了一跳,便勸說他繼續檢討算了。但怒氣衝天的章士釗主意已定,毫不聽勸,立刻揮毫疾書,向毛澤東陳述他給黨提意見的初衷和目前對他批判之不公。毛澤東閱信後,立刻對政協作出批示:“章士釗雖然在座談會上用了一些過激言詞,然用意是好的,不要再批判他了。”有了毛的這道批示,章士釗當然也就“過關”了。

毛澤東促成出版章的兩部著作

章士釗是邏輯學專家,他在1943年就出版過《邏輯指要》一書。但由於時代緣故,曾在此書的序言裡逢迎過蔣介石,蔣介石因此就讓他在國民黨陸軍大學裡講授。1959年,毛澤東忽然對邏輯學感興趣,於是一天對章說“行嚴先生,聽說您過去曾有過邏輯方面的著作,是否能夠拜讀一下?”章知道,該書是為回響蔣介石“以精神之學教天下”的號召而寫的,張君勱曾為之宣揚過。因此頗覺躊躇,便回答說:“這本書印於重慶,與叛黨有關,我如果把這本書給您看,豈不是侮辱您了嗎?這怎么可以呢?”毛笑著說:“這是學問方面的事,沒有什麼關係。”章只好把《邏輯指要》一書借給了毛。

三個月後,毛澤東邀章士釗前去聚談。他到毛處,只見書桌上放著自己的原著。毛坦然地對他說:“行嚴先生,我對此書已從頭到尾、一字不遺地通讀過了。這些年來,我閱覽的有關邏輯的書也不算少了,但大多數都是從西方翻譯過來的,不足稱為專著,獨先生吸取中國古籍材料,排比於邏輯間架之中,在同類書中,可以說是僅見的一種……”

“主席過獎了,還是多提些意見。”章不好意思地說。“根據我的意見,此書足可作為今日的參考資料,宜於印行。”“承蒙主席錯愛。”章說,“我的觀點比較舊,即使要出版的話,有些地方還需改動。”“這就全由先生做主了。”毛說,“目前中央政治研究室擬出一套《邏輯叢書》,先生的大作是否即可作為其中的一種?”“可以。”1961年,《邏輯指要》經過修改後,由三聯書店出版。章自然贈送給了毛一本。

章士釗自十三歲那年買到湖南永州刻的《柳宗元文集》,開始攻讀柳文,前後達六七十年。1965年,章士釗完成他研究柳宗元的宏著《柳文指要》,全書上、下兩部共百萬字,前後費時七年,,匯集了他六七十年研究柳宗元文集的心得。寫成之後送毛澤東審閱,毛澤東看得非常仔細,所有謄寫錯誤之處都幫助一一改正。毛一方面允分肯定此書“頗有新意”,“大抵揚柳抑韓,翻二王、八司馬之冤案,這是不錯的。又辟桐城而頌陽湖,譏帖括而尊古義,亦有可取之處。”另一方面指出“惟作者不懂唯物史觀,於文史哲諸方面仍止於以作者觀點解柳此書可謂解柳全書,他日可能引起歷史學家用唯物史觀對此書作批判”。儘管毛對此書的某些學術觀點有不同看法,但他仍然強調“此事不能求之於世界觀已經固定之老先生們,故不必改動”。這部在歷史觀方面存有“大問題”的巨著,由於毛的首肯,1971年終於得以公開出版,這在“文革”中是唯一的。時已91歲高齡的章在興奮之下,特仿陸游(號放翁)詩,題七言長詩一首:

“人生修短本難必,伊誰八五(放翁生年八十五,自稱:九十衰翁心尚孩)誰九一?兩人相遇應同坐,少長僧儒堪指摘。九十一翁不識公,語胡自至吾豈懌?幅巾隨處一悠哉,聲聞自邇寧不憶。古寺茶毗一個僧,孤忠血化千年碧,忽然講經忽坐化,存原可取去勿惜。詩雖不如壽過之,人意勝天齊損益,勝負也於馬力見,轅下一鳴人已識,吁嗟呼!長途焉用咫尺為?久暫至今持一息,二十年間試回想,新生萬木森森立,老夫蠡此事何事?徒抱雄心沸衷臆,詩成笑比墜驢人,遮莫夔龍紛滿壁。”

1972年春,美國總統尼克森訪華,周恩來總理將《柳文指要》作為紀念品送給尼克森。這部巨著至今仍收藏在白宮國會圖書館。

晚年毛以自己的稿費還當年向章所借之巨款

1920年章士釗慷慨借兩萬塊銀元給毛澤東資助留法勤工儉學運動之義舉,毛一直銘記於心,並帶無限感激之情。但由於條件所限,一時無法還清。直到六十年代,毛澤東條件逐漸好起來,才開始償還。

1963年初的一天,毛對章女兒含之(時任毛的英語老師)說:“行老(章字行嚴)有沒有告訴過你,我還欠他一筆債沒有還呢。也許行老忘了,這筆債我見到你想起來了,早該還了。”接著,毛把事情的經過一五一十地告訴了含之,然後說:“你回去告訴行老,我從現在起開始要還他這筆欠了近五十年的債,一年還兩千元,十年還完兩萬。”

幾天之後,章果然收到了毛派秘書送來的第一筆兩千元錢。章要女兒轉告毛主席說不能收此厚贈,並說當年這些錢都是募捐來的。當章含之把父親關照的話帶給毛時,毛笑了:“你也不懂我這是用我的稿費給行老一點生活補助啊?他給我們共產黨的幫助哪裡是我能用人民幣償還的呢?你們那位老人家我知道一生無錢,又愛管閒事,散錢去幫助那許多人。他寫給我的信多半是替別人解決問題。有的事政府解決不了,他自己掏腰包幫助了。我要是明說給他補助,他這位老先生的脾氣我知道,是不會收的。所以我說還債。你就告訴他,我毛澤東說的,欠的賬是無論如何要還的。這個錢是從我的稿酬中付的。”從此,每年春節初二這天,毛的秘書總會送兩千元到章家中。章要推也推不掉。1973年春節,毛見到章含之時突然問道:“今年的錢送去沒有?”當得知兩萬元已還清沒有再送時,毛笑著對章含之說“怪我沒說清,這個錢是給你們那位老人家的補助,哪裡能真的十年就停,我告訴他們馬上補送。你回去告訴行老,從今年開始還利息。10年的利息我也算不清應該多少,就這樣還下去,行老只要健在,這個利息是要還下去的。”

永別

1973年,毛用專機派章到港促進國共和談,竟成永別。七十年代年,年已九十歲高齡的章士釗跟女兒說,不見國共和談、祖國統一為此生一大遺憾。章還向身邊的人談到還想去一趟香港為祖國統一大業盡最後一份力的想法。章含之就向周恩來總理報告了這件事,周認為章年紀已高,恐怕身體不允許了,因而作罷。1973年春,毛澤東在一次會見章含之時突然提到章士釗希望去香港促成國共和談之事,並問含之:“行老還有沒有這個念頭?”含之回答:“有是有,老人常念叨,不過總理和我都覺得他年齡太大了,恐怕去不了。”毛想了下,說:“我們如果準備得好一點,是不是還可以去呢?譬如說派個專機送去?”毛的指示促成了章的香港之行。在中斷了八年之後,大陸與台灣之間的聯繫又將架設一座新的和平橋樑。章到達香港的第二天,就頻繁走訪各方舊友,有時連續幾天很晚才回去。由於氣候不適,加上過度勞累,到6月下旬章就病倒了,後竟一病不起。毛澤東和周恩來等聽到章病重的訊息,立即派醫療專家趕赴香港。但國內的醫生還沒有趕到,章老先生就帶著深深的遺憾,與世長辭了。就這樣,章士釗為了實現國共和談、完成祖國的統一大業,奮鬥到生命的最後一息,做到“鞠躬盡瘁,死而後已”了。

從上述可以看出,章士釗與毛澤東交往五十多年,彼此肝膽相照。他們之間表現出的那種“道義相砥,過失相規,緩急可共,死生可托”的深厚情誼,至今為人們所稱道。