1937年“七七事變”爆發後,中華大地陷入空前動盪之中。在清華、北大和南開大學被相繼攻占後,梅貽琦、蔣夢麟、張伯苓三位校長與部分教授參加了廬山召開的“國事談話會”,圍繞保護學術、培養人才一同商討對策。最終,國民政府令三校聯合辦學並內遷至長沙,組成了“長沙第一臨時大學”,三位校長均為籌委會常務委員。然而戰火很快就蔓延到了長沙,再次遷校已無法避免,但眾人卻不知該去往何處。

西南聯大舊址

西南聯大舊址這時,時任北大經濟系主任秦瓚根據自己的親身經歷,向三位校長大力推薦雲南昆明,並力陳此地在自然人文環境的優越性。秦瓚之父秦樹聲曾在雲南任職二十餘年,歷任知府、道尹和學政,在政界和教育界有著深厚人脈,臨時聯合大學如遷到昆明,便能得到社會各界的歡迎與幫助。最終,三位校長同意將校址搬至昆明。1938年4月4日,三校師生全部抵達昆明,“國立西南聯合大學”正式成立,次月便宣布開課。

可以說,西南聯大是中國教育史上無比燦爛的繁星,學子們能夠享受到的待遇簡直令人咋舌——沈從文講授國文、吳有訓講授物理、華羅庚講授數學、馮友蘭講授公共倫理、吳晗講授中國通史、李賦寧講授英語,還有梁思成、徐志摩、林徽因、周培源、金岳霖、錢鍾書、朱自清、陳寅恪、卞之琳、聞一多、李繼侗、陳岱孫......

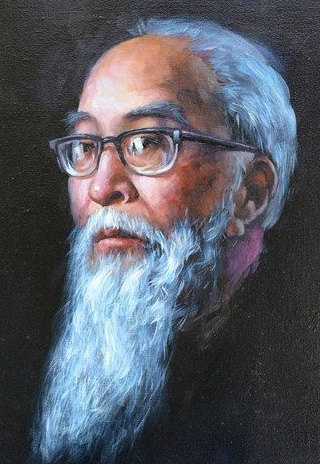

哲學泰斗馮友蘭先生畫像

哲學泰斗馮友蘭先生畫像80年過去,人們對西南聯大的熱情卻不減反增。究其原因,是對學術自由的嚮往,是對大師雲集的仰慕,是對先賢勇士的崇拜。是他們,於篳路藍縷間為中華復興保留下珍貴的火種,自覺承擔起辦學救國的歷史使命,將各校局部利益置之度外,以空前絕後的包容姿態迎接人才、培育人才。正如馮友蘭在西南聯大紀念碑文中所寫道的那樣:“以其兼容並包之精神,轉移社會一時之風氣,內樹學術自由之規模,外築民主堡壘之稱號,違千夫之諾諾,作一士之諤諤。”

作為清華、北大、南開三校的聯合體,西南聯大繼承、融合併發展了三校的校風,學生也因此具有三校風貌——清華的嚴謹認真之風、北大的民主自由之風、南開的開拓活潑之風。在此基礎上,西南聯大推行教授治校,主張大學獨立,並擁有高度公平的職稱管理制度。在當時,教師職稱共有助教、教員、講師、副教授及教授五級,想要提升職稱只需要教學成果和科研成績,與學歷工齡毫無關係,更沒有人數與比例上的限制。

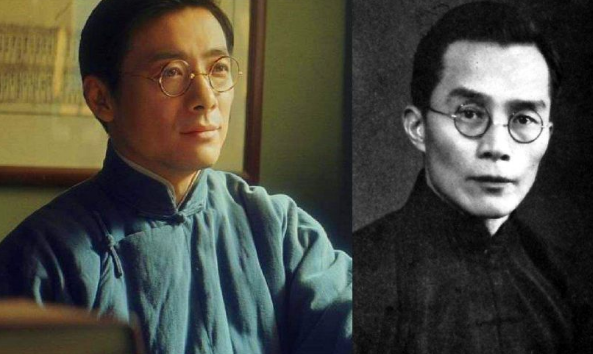

梅貽琦劇照及本人舊照

梅貽琦劇照及本人舊照正因如此,西南聯大破格錄用了大批教授——沈從文僅是國小畢業,錢穆連中學都沒讀完,華羅庚中學剛畢業,而只有高中學歷的陳寅恪卻成了清華的“四大導師”之一。在這批名師的努力之下,西南聯大在短短8年時間中累計開設1600多門課程,幾乎都是根據教師的新成果而特別開設的,聯大學生大三以後可根據自己的興趣自由選擇,極大促進了他們的學習熱情。

有意思的是,與現代大學相比,西南聯大的許多行為都堪稱“作風散漫”。沒有任何規定要求聯大的教授們要講什麼課,也沒有人強迫聯大的學生們必須得聽什麼課。如果說理工科的老師們需要嚴謹,那人文系的教授就自由得多。聞一多先生向來煙不離手,上課時也不例外,於是膽大的學生可以找他“借火”;現代大學老師連喝口水都是罪過,徐志摩卻曾一邊講課一邊啃煙臺大蘋果;錢鍾書講課全用英文,陳寅恪則從不備課,上課鈴一響就隨意找個話頭,接著便是旁徵博引,妙語連珠。

周培源、梁思成夫婦、陳岱孫等人合影

周培源、梁思成夫婦、陳岱孫等人合影卞之琳口音極重,無論是說中文還是英文,學生們都聽不懂,他依舊自顧自地講;沈從文不喜歡命題作文,於是他上課天南海北地聊,學生也隨心所欲地寫,不過他批改作業卻格外認真,還會寫一大段讀後感,並介紹與學生寫作方式相近的中外名家。相比而言,朱自清要求最嚴格,講解宋詞時會一句一句地講,還要求學生認真做筆記,時不時還會舉行隨堂測試。

在學術之外,教授與學生們更像是“難兄難弟”。囿於條件有限,著名建築學家梁思成、林徽因夫婦含淚設計了茅草屋校舍。在降雨頻繁的昆明,簡陋的茅草屋自然擋不住雨,於是就有了後續一系列苦中作樂的事例。經濟系教授陳岱孫向來不苟言笑,對時間掌握得非常精準,一般剛講完一節課的內容,下課鈴就會準時響起。有一次,剛上課沒一會兒就突降大雨,滴滴答答的雨聲吵得學生壓根聽不見老師講課,於是陳岱孫先生破天荒地停了下來,提筆在黑板上寫下“停課賞雨”四個大字,學生們頓時哄堂大笑。

電影《無問西東》中的聯大學子

電影《無問西東》中的聯大學子由於學校實在太窮,眾人都吃不飽、穿不暖,生活過得極為艱苦。為了改善家人的生活條件,聯大教授們各顯神通,紛紛利用專業技能或業餘愛好謀生,捧腹之餘又令人滿懷敬意。聞一多為了吃飽飯,跑到街上給人刻章;生物系教授組織“種菜小組”,公推植物學家李繼侗為組長、講師沈同為“種菜助理”,一下課就集體鬆土、施肥,收成倒也不錯。理工科的老師們也不甘落後,紛紛製造墨水、肥皂等日用物品上街售賣,文科教授則抱著厚厚的書本跑去典當。

國立西南聯大紀念碑

國立西南聯大紀念碑不過窮歸窮,在治學上眾人從不怠慢含糊,“剛毅卓絕”的聯大精神正是全體師生的精神支柱。在這八年之中,聯大師生飽受戰爭摧殘,卻變得更加團結進取,傳遞著中華文明的希望,延續著中西方文化碰撞後的火花,更培育出一大批日後在各自領域大放異彩的國之棟樑,無愧於中國教育史上的豐碑。

抗日戰爭 西南聯大