抗日戰爭期間,國民政府退守西南,定陪都重慶。但與此同時,這座城市還是韓國臨時政府的首都。

在抗日戰爭的淒風苦雨中,易守難攻的山城,庇護了兩個國家和民族的新生火種,為日後形成抗日燎原之勢保存希望,不僅有中國軍民頑強抵抗日本侵略者,國土淪落的韓國人也在此走上了艱難復國之路……

一城兩都

1897年,朝鮮高宗李熙在日本人慫恿下,宣布朝鮮脫離大清自立,改國號“大韓帝國”終於實現了“帝國夢”。可惜,李氏家族皇帝還沒當過癮,1910年就被日本人強迫簽訂了《日韓合併條約》,變成日本殖民地。“三千里”國土說沒就沒了,朝鮮半島上的政府成了日本人的傀儡。

1919年,“三·一運動”以後,朝鮮半島進入抗日高潮期,韓國有識之士各自宣布組建政府,一時間政府遍地開花,有俄國的“大韓國民議會政府”,還有朝鮮半島本土的“大韓民間政府”,中國的上海也有一個“大韓民國臨時政府”等等。

然而多政府的局面不利於團結抗日力量,兵合一處方能光復祖國。半島十三道代表共同選舉產生了統一的漢城臨時政府,總部則設在上海。從1919年開始,位於上海的大韓民國臨時政府開始運作,成為當時東亞地區唯一一個流亡政府。

大韓民國臨時政府在上海偏安了13年,多次策劃針對日本高官的暗殺行動。最成功的一次當屬1932年4月,義士尹奉吉用自製的水壺炸彈炸死日本白川大將和多名高官。但這也為他們帶來了大禍,日本軍警大肆搜捕韓國復國人士,臨時政府在上海混不下去了。

此後他們相繼轉移到杭州、嘉興、鎮江、南京、長沙和廣州,卻沒想到1937年中國抗戰全面爆發,日軍大舉侵華,國民政府戰略放棄東部,搬遷到重慶。局勢大變,臨時政府委員金九便在廣州給蔣介石寫了一封信,表示希望搬遷到重慶,並得到了蔣的同意。

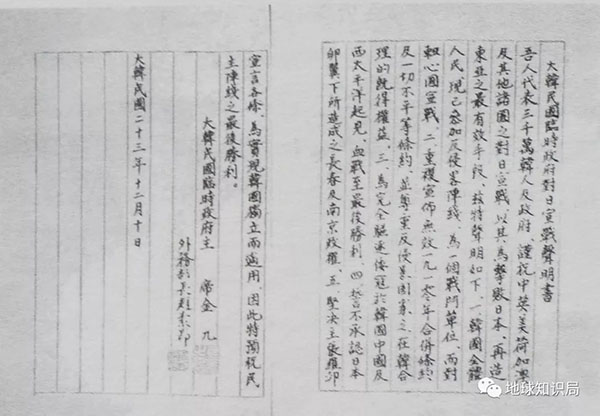

大韓民國臨時政府對日宣戰書

大韓民國臨時政府對日宣戰書韓國臨時政府得以從廣州出發,經過廣西柳州,在1939年抵達重慶,經歷幾次搬遷,最終落定在重慶蓮花池的附近。蔣介石還特批韓國臨時政府每年40萬法幣租金和每月6萬的生活補助。就這樣,在遠東地區抗日的最關鍵時期,韓國臨時政府獲得相對穩定的環境,專注推動對日鬥爭。

重慶大韓民國臨時政府舊址陳列館

重慶大韓民國臨時政府舊址陳列館重慶也成為近代史上少有的兩個不同國家政府的並存的城市。

武裝鬥爭和外交努力

外部環境穩定,半島常見的內斗就開始了。派系林立的臨時政府開始內訌,差點解體,最後是靠著主要領袖金九和金若山的威信,領導了其他派系,並改組臨時政府,由金九正式當選臨時政府主席。

有了完整的領導層和穩定的辦公環境以後,韓國臨時政府決定不再搞暗殺襲擊這些“小把戲”,而是名正言順的乾票大的——組建軍隊。但是畢竟寄人籬下,他們還是草擬了一份組建光復軍的方案,上交給國民政府,獲得批准。

半年後的1940年8月,韓國臨時政府組建韓國光復軍,在重慶舉行成立典禮,重慶各界人士和國共兩黨代表200多人出席。國民政府代表還順手帶來大禮,將東北韓游擊隊和中國軍隊當中朝鮮籍官兵編入光復軍,並贈與每年的軍費,讓金九主席喜出望外。

但天下沒有掉下來的餡餅,禮物都是有條件的。根據蔣介石此後給到的《韓國光復軍行動準繩九條》,光復軍在中國境內一切行動都要受軍事委員會的指揮,參謀長及各處處長職務均由中國軍人擔任。這個規定一直持續到1945年日本投降前夕。

從此,朝鮮光復軍與中國軍民並肩作戰,同時也深入敵後展開游擊戰爭,並在河北取得多次戰鬥勝利。

除了抓武裝鬥爭,臨時政府也抓緊外交努力,希望獲得同盟國的承認和戰後韓國獨立的保障。

韓國臨時政府一直是一個沒有得到國際承認的政府,韓國人不想龜縮在重慶自娛自樂。一個流亡在外而且內部分裂的政府要得到承認,這讓臨時政府焦頭爛額。

民族意識快速覺醒

民族意識快速覺醒就在這時,二戰形勢突然發生變化。1941年日本作死偷襲珍珠港,美國參戰,不久以後反法西斯同盟成立。國民政府也需要聯合中國周邊抗日力量,但是中國北面的蘇聯被德國搞得焦頭爛額,其他國家基本淪陷,外交上能撐場面的也只有這批韓國人了。

中國國民黨由是公開支持韓國臨時政府,給槍給錢幫助他們上戰場,成了率先在外交上支持韓國流亡政府的盟友。但是中國此時仍然不願承認這個流亡政府的合法性。

這樣的支持暫時是夠了,1941年《大西洋憲章》發布以後,韓國臨時政府藉機隔著太平洋,向美國總統羅斯福提出承認韓國的請求,並在同盟國參戰後表示支持美國,支持英國,支持蘇聯,不斷刷存在感。

然而從1941年到1945年,韓國臨時政府就請求承認問題於美國交涉20多次,跟中國國民政府交涉更是多達28次,最終卻得不到任何一方承認。既然寫信沒用,那就親自去刷存在感吧。韓國臨時政府外務部長趙素昂乾脆跑去找宋子文等人,要求帶他去參加同盟國的國際會議。

韓國臨時政府拼盡全力還是沒用,到了1945年世界反法西斯戰爭接近尾聲時,美、英、蘇正式向中國提出朝鮮半島實行國際託管方案。

蝦米挑戰鯨魚

朝鮮半島只是中國和日本兩頭鯨魚之間夾著的一顆蝦米,這是古代朝鮮人對自己國家地緣政治的形象描述。戰後的朝鮮半島的地緣政治,並沒有因為日本的退卻而改善,兩頭鯨魚反而變成三頭。

蘇聯慈父未必承認有第三頭鯨魚

蘇聯慈父未必承認有第三頭鯨魚面對借“國際託管”之名行占領之實的國際強權,韓國臨時政府從1943年開始不斷發表聲明予以譴責駁斥,痛陳千萬朝鮮同胞血染半島,抵抗日寇卻得不到獨立的悲慘結局,還將羅斯福和邱吉爾簽訂的《大西洋憲章》和一些列關於尊重民族自決的國際條約拿來撐腰。

但是條約終究難以抵過現實利益,連邱吉爾本人都狠狠譏諷根本沒人會關心韓國這個地方,國際共管板上釘釘。

訊息傳到重慶,韓國臨時政府人士無比悲痛,無助之際,他們再次想到國民政府。金九致信蔣介石,希望得到幫助,列舉朝鮮人已經和中國軍民多年的袍澤之誼,希望得到中國的幫助。

金九所言非虛,另一方面國民政府也不願臥榻之側有歐美人插手,決定助其一臂之力,派出外交部長官等人跟美國和英國方面接觸。然而盟軍勢大,中國談判能力弱,最終還是無功而返。

1945年,日本投降,朝鮮半島由蘇聯和美國分別占領,並且劃定北緯38度線為界。同年,韓國臨時政府結束在華26年的僑居生涯,在近三十年後,臨時政府的愛國志士終於回到他們魂牽夢繞的故鄉。

離開重慶前,周恩來和董必武等還專門為金九等人舉行歡送會,在重慶的中國各界人士親自到機場歡送。金九看著曾經生活多年的山城,發表了《致中華民國朝野人士告別書》,對過去近三十年來中國的庇護表示感謝,對曾經並肩抗倭的中國戰友表示感激。言罷,含淚轉身起飛。

然而,朝鮮半島已經不復當初,大國的博弈徹底撕裂了南北半島。臨時政府人士分別回到南北故土時,都未曾想過重慶一別,就成了今生最後一面。

金九和一部分愛國人士回到了朝鮮半島南邊的政權,他們受到漢城各界熱烈歡迎,金九後來被擁戴為“韓國國父”,在韓國社會享有崇高威望。但是,另一個人卻因為近水樓台的優勢成為韓國實際上的掌權人,他就是李承晚。

李承晚與金九、安在鴻

李承晚與金九、安在鴻李承晚曾經是韓國臨時政府要員,並於1920年在上海宣誓就任大韓民國臨時大總統,但因內部紛爭被韓國臨時政府罷免並赴美。但是,他因此得以留在美國等西方國家進行政治活動,得到美國的重視和栽培,最後在美國的安排下回到南方。

在當時朝鮮半島有識之士看來,金九長期生活在兵荒馬亂的異國他鄉,是一個長期為抗日鬥爭和民族獨立事業嘔心瀝血的領袖。相比之下,李承晚更像是一個躲在美國等待時機的投機分子。

但是,民意再洶湧也抵不過超級大國的意志,1948年南北韓分別宣布獨立,李承晚被美國人擺上了韓國總統的寶座。

聽到南北韓分別獨立建國的訊息,金九悲痛萬分,無量頭顱無量血,換來的竟然的祖國分裂和骨肉分離的局面。他在1948年寫成《向三千萬同胞泣訴》,並且在南北韓之間奔走呼號,希望能促成國家統一,成立聯合政府,但是在南北兩邊都吃了閉門羹。

1949年6月,金九被暗殺,朝鮮民族獨立統一的力量遭到毀滅性打擊,此後朝韓在美蘇之間各自站隊,最後釀成韓戰,開始長達半個多世紀的敵對。

抗戰勝利後,國民政府遷回南京,重慶的一城兩都時代結束。

山城宛如一個舞台,記錄著兩個不同民族並肩作戰的歷史時期,韓國人也在這裡上演著追求民族獨立和山河一統的大戲,但是舞台終將落幕,戲曲終究虛幻,半島分裂之局至今沒能鬆動。

抗日戰爭 韓國 重慶