簡介

資本主義國家

資本主義國家組織形式

所謂資本主義國家,即資產階級專政的國家。資本主義國家代替封建制國家是歷史發展的必然,是生產關係一定要適合生產力性質的基本規律作用的結果。資本主義國家是建立在資本主義私有制的基礎上。在實現專政的方式上,一般採取“普選制、議會制”等民主形式;其政權組織形式主要有“民主共和制和君主立憲制”。產生及特徵

一、資本主義國家的產生:1.資本主義生產關係的最初發源地是在“西歐”,市鎮的出現,標誌著城市經濟在西歐的形成;在西歐城市,資本主義生產關係的形成主要以“資本運行、僱傭勞動”為主要標誌的。擴展必須具備兩個條件:“充足的貨幣、廣闊的勞動力市場”。

2.資本主義原始積累的過程,本質特徵就是暴力,基本途徑就是對農民土地的掠奪,包括“圈地運動、販賣奴隸、殖民活動”。

3.從資本主義生產關係的形成和確立過程可以看到,這一生產關係具有以下特點:

<1>生產資料為資本家私人所有;

<2>資本主義生產的目的是為了獲得剩餘價值;

<3>資本家以僱傭勞動方式進行生產;

<4>資本主義生產以交換和貨幣關係作為存在的條件。

4.資本主義與封建生產關係的區別:

<1>封建的生產關係是以勞動者對於封建主的人身依附關係為基本特徵的,勞動者沒有出賣自身的自由。而資本主義生產關係以僱傭勞動為基本方式,資本家與僱傭勞動者之間存在自由買賣的商品關係。

<2>封建生產關係下的生產以使用價值的生產為目的,以自足的生產為限度;而資本主義生產以追求剩餘價值為自己生產的目的。

<3>封建的生產關係是建立在暴力和政治權力超經濟強制基礎上;而資本主義以市場平等交換作為活動的基本條件,排斥任何經濟的強制因素。

5.革命是歷史的火車頭,從這個意義上講,資本主義國家是資產階級政治革命的成果,在16—19世紀,資產階級革命主要有三種類型:

<1>17世紀的英國革命,是第一次具有世界意義的資產階級反對封建制度的革命。

(1)根本特點是“君主立憲制”的確立。(2)革命對象是以國王為代表的封建貴族和教會。(3)革命的領導者是資產階級、新貴族。

註:1688年,英國大資產階級與封建勢力達成政治妥協,實現“光榮革命”,建立君主立憲制的資產階級國家。

<2>18世紀的法國革命,是一種急風暴雨式的大革命:

(1)其根本特點是“封建君主專制”的確立。(2)這一時期的法國,在法律上公開人們的不平等,激化的矛盾,社會被劃分為三個等級:即第一等級的貴族,第二等級的曾侶是特權等級,第三等級農民、城市貧民和工人在內的廣大人民。(3)革命前的思想啟蒙運動,起到了深刻的政治動員的作用。

註:1789法國資產階級革命爆發,採取了大規模的暴力革命的方式,消滅了封建貴族,實現了資產階級的徹底革命。

<3>19世紀的德國革命,是自上而下進行的一次社會變革:

(1)基本特徵是封建國家在眾多壓力下,進行改良逐步轉變為資產階級國家。

(2)1807年普魯士首相“斯太因”頒布“農奴解放令”,開始了德國社會向資本主義的演進,

註:1871年德國實現了國家統一,資產階級取得統治地位,德國演變為資產階級國家。

二、資本主義國家的本質特徵:

1.資本主義國家以資本主義生產關係為經濟基礎。(為什麼)

資本主義社會生產資料的私有所有和剝削僱傭勞動關係,<1>構成了資本主義國家權力的力量基礎。<2>決定了資本主義國家政治生活的基本價值取向和運行規則。<3>決定了資本主義國家的變化和發展。

2.資本主義國家以維護和服務於整個資產階級的利益為根本出發點和目標。

3.資本主義國家是對無產階級和廣大人民民眾的專政,資本主義國家政治統治的暴力方式,直接體現了對無產階級和廣大勞動人民實行專政的本質。

※在階級社會,社會不平等是一種公開的、合法的現象。

發展

一、自由資本主義國家1.含義:是指資本主義上升時期的國家形態,就是“列寧”所指的“正常的資本主義社會”的國家。政治特徵是資產階級以自由主義的方式來統治國家。

<1>自由資本主義中的自由,是資本主義上升時期資產階級政治要求的核心,只能為資本占有者享受

<2>在政府職能方面,這種自由主義方式的體現是“最底限度國家”和“消極國家”。即政府充當的是“守夜人”的角色。

<3>所謂公民的政治自由、平等和政治權利只能作為“資本主義國家”政治生活的基礎。

2.選舉制、代議制和政黨製作為資產階級政治自由和民主的基本制度設計和制度保障,其中代議制為資本主義政治自由的和民主的最集中、最典型的制度體現。

3.自由資本主義國家的3個特點:P110

<1>在政治制度上實行以代議制為核心,以立法、行政、司法三權分立和相互制衡的制度為主要標誌。

<2>自由資本主義時期的資產階級政治統治是以自由方式為主。

<3>暴力方式既是自由主義統治方式的後盾,也是其實施統治的補充。

二、壟斷資本主義國家

(一)壟斷資本主義國家的一般特點:

壟斷資本主義國家,是指自由資本主義發展到壟斷資本主義階段的資產階級。

1.資本主義的發展從自由進入壟斷的資本主義時期,這一時期資本主義國家性質沒有變,只是由整個資產階級共同事務的管理委員會,改變為壟斷資本服務的管理委員會。

2.在政治上由自由主義方法轉變為使用暴力壓迫的方法。

3.從政治趨勢看,正像列寧說的那樣“民主適應於自由競爭,政治反動(是指它阻礙社會向前發展,維護腐朽的資本主義制度)適應於壟斷”。

(二)隨著壟斷資本主義的發展,資本主義所固有的矛盾日益尖銳化起來,主要表現是:

1.壟斷資本主義國家內部矛盾的深化。(1)無產階級與資產階級的矛盾日益尖銳化,表現為壟斷資本對無產階級剝削的加強,還表現在無產者的素質提高和政治覺悟的提高、組織紀律性的加強,對資本主義制度的加深。(2)資本主義社會的各種集團的矛盾與鬥爭。

2.在資本主義國家內部矛盾深化的同時,壟斷資本主義在國際範圍內的運動,也就造成了壟斷資本主義國家外部矛盾的發展。

(1)大大加深了其對於殖民地的剝削和掠奪,從而加深了壟斷資本主義國家同殖民地人民的矛盾。

(2)加深了壟斷資本主義國家與不發達的國家在經濟、政治、文化等各個領域中的矛盾和鬥爭。

(3)壟斷資本主義國家間的矛盾也因此加劇。

(三)壟斷資本主義國家在政權組織上的變化是:

1.逐漸改變以保護個人主義的自由、平等、權利為內容的資產階級民主制度,建立以保護集體利益為藉口的集權制度。具體表現在:削弱議會權力,擴大行政權力,把政府變為集中主要權力的“萬能政府”並且具有使權力過分集中在政府首腦一人身上。

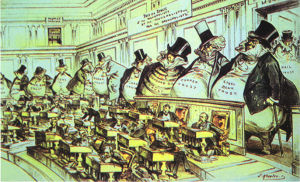

2.壟斷資本直接控制政府。壟斷資本控制政府有兩種途徑:一是通過其代理人執掌政權;二是親自出馬擔任政府要職。

3.壟斷資本通過政府干預經濟、社會事業和文化思想等領域,為維護其統治服務。

構成了20世紀30年代壟斷資本主義國家的兩大基本形態:即“法西斯國家和福利國家”。

法西斯國家是一種特殊形態的壟斷資本主義國家,它是壟斷資本所採用最殘暴、最野蠻的政治形態,是壟斷資產階級為了自己的利益和統治地位所實行的公開的恐怖專政。

階段

自由資本主義國家資本主義上升時期的資產階級國家。在這個時期,為適應自由資本主義商品經濟等價交換和自由競爭的要求,資產階級在政治上提出“自由、平等、民主”等口號。這個時期各國的歷史條件雖有不同,國家制度的具體形式也不完全相同,但基本上都採用資產階級民主共和制,以立法、行政、司法三權分立和互相制衡為原則建立其政治制度。議會制度和由此產生的代表(議員)選舉制度、競選代表席位的政黨制度,以及強調議會的權力,是自由資本主義時期資產階級民主的主要表現,也是自由資本主義國家的主要特點。由於整個社會是以生產資料資本家占有制為基礎,自由、平等、民主只能為占有生產資料的資產階級所享有,而無產階級並不能真正享有,因而資產階級民主共和制具有很大的虛偽性和欺騙性。K.馬克思、F.恩格斯指出,資產階級代議制國家政權不過是管理整個資產階級的共同事務的委員會。民主共和制是資本主義所能採用的最好政治外殼,進入帝國主義階段後,資本主義國家雖不斷擴大其行政權力,削弱議會權力,但資產階級民主共和制一直是資本主義國家的典型形式。

帝國主義國家

壟斷資本主義階段的資產階級國家。在壟斷資本主義階段,由於科學技術的發展,生產手段的現代化,生產社會化的程度和生產力的發展水平比自由資本主義階段更高。在生產關係方面,生產資料更集中到一小部分壟斷資本家手裡。壟斷資本的發展,使資本主義社會固有的矛盾尖銳化。為了維護壟斷資本的統治,自由資本主義國家必然發展為壟斷資本服務的帝國主義國家。其主要特點:①逐漸改變以保護個人主義的自由、平等、權利為內容的資產階級民主制度,向以保護壟斷集團利益的集權制度發展,具體表現為削弱議會權力,擴大行政權力,把政府變成集中主要權力的“萬能政府”;②壟斷資本家通過其代理人執掌政權或親自擔任政府要職,直接控制政府;③政府廣泛干預經濟、社會事業和文化思想等領域,為維護壟斷資本統治服務;④為了應付國際社會尖銳複雜的矛盾和鬥爭,壟斷資產階級利用國家作為對外侵略與擴張的重要工具。強化外部職能,是壟斷資本主義階段國家的突出表現。在壟斷資本主義發展過程中,出現了法西斯國家和福利國家。

法西斯國家

帝國主義時代壟斷資產階級實行公開的恐怖統治和專制獨裁的國家形式。第一次世界大戰後,最先在義大利出現,後來在德國、波蘭、奧地利、匈牙利、保加利亞、南斯拉夫、西班牙、芬蘭、日本等國相繼出現。由於各國歷史背景不同,法西斯的形式不完全一樣,但共同之點是:在國內拋棄資產階級民主制,實行個人獨裁,用恐怖手段摧殘勞動人民、迫害進步人士,實行種族壓迫;對外宣揚民族沙文主義、種族主義,推行侵略政策和戰爭政策,用最野蠻的手段侵略、奴役其他民族。法西斯專政是被經濟危機和革命運動高潮嚇破了膽的一小撮金融寡頭採取的一種極端的暴力統治方法。從統治方法來看是君主專制的變種,它不完全符合資產階級統治的需要。第二次世界大戰中德、意、日法西斯國家徹底失敗,這種最野蠻、最殘暴、公開的、恐怖的政治制度被各國人民所推翻。

福利國家

推行社會福利政策,以實現所謂“國民福利”為主要目標的資本主義國家。從20世紀30年代美國總統F.D.羅斯福推行“新政”開始,美國逐步形成一套社會福利制度。第二次世界大戰後,特別是60年代,歐洲許多國家,如英國、法國、聯邦德國、義大利、荷蘭、比利時、瑞士、瑞典、挪威、芬蘭、丹麥、冰島等國相繼實行社會福利政策,形成一套全面的福利制度。福利國家實際上是壟斷資產階級在工人階級和廣大人民壓力下所實行的一種改良,企圖利用國家實行社會福利政策來緩和日益尖銳的階級衝突。壟斷資產階級在保留資產階級民主制度的外殼下,擴大政府權力,把“消極國家”變為“積極國家”,政府加強對資本主義經濟的干預和調節,企圖用國家再分配的辦法來解決社會矛盾。這種辦法在一定條件下和一定時期內,能起到一定的緩和作用,但在生產資料資本家占有制不改變的情況下,要解決資本主義的根本矛盾是不可能的。在實踐中,70年代後期許多實行社會福利政策的國家,都出現了財政巨額赤字,通貨膨脹,生產下降,失業增加的嚴重局面,迫使西歐各國政府和議會重新考慮這種政策的前途。

區別

一、基本定義資本主義與社會主義是人們頭腦中揮之不去的政治概念。關於什麼是資本主義、什麼是社會主義,先哲們原來有過嚴格的定義,即:資本主義與社會主義是兩種根本對立的社會制度,資本主義社會=生產資料私有制+市場調控+資產階級政權,社會主義社會=生產資料公有制+計畫調控+無產階級政權。

但是,隨著人類文明的進步,人們已經非常清楚:私有制與公有制僅僅只是生產的組織工具,市場調控與計畫調控僅僅只是國民經濟的調控方式,因此它們都不是資本主義或社會主義的本質內容。既然如此,就應該重新定義資本主義與社會主義,否則將會引起人們思想上的混亂。

所謂資本主義,是指關於社會分配應該優先保障私有資本利益的舉張與制度,其根本標誌與根本保障是實行財團政黨政治;所謂社會主義,是指關於社會分配應該堅持全民平等、公平的舉張與制度,其根本標誌與根本保障是實行全民政黨政治。

由上述的重新定義可以看出:資本主義社會並不是不舉張社會大眾利益,資本主義社會也要謀求社會大眾利益,但是,有個先決條件,就是要優先保障私有資本利益;而社會主義社會總是平等、公平對待所有社會成員,平等、公平對待勞資雙方。

二、根本目的

資本主義社會的根本目的是:通過保障人們的物質文化等需要而不斷滿足資本利益。

社會主義社會的根本目的是:通過保障資本利益而不斷滿足人們的物質文化等需要。

由上可知,資本主義社會的根本目的與社會主義社會的根本目的並不完全對立,其表現是:資本主義社會並不扼殺人們的物質文化等需要,社會主義社會並不扼殺資本利益。但是二者之間是有顯著區別的,其表現是:資本主義社會對於人們的物質文化等需要的保障程度不及社會主義社會,社會主義社會對於資本利益的保障程度不及資本主義社會。