簡介

討罪安民之寶

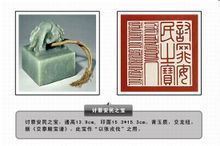

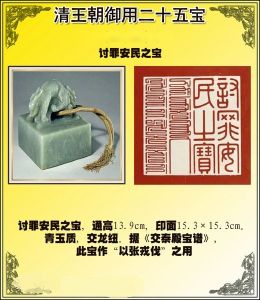

討罪安民之寶“討罪安民之寶”就是乾隆二十五方印璽之一,據《交泰殿寶譜》,此寶作“以張戎伐”之用。此玉璽通高13.9cm,印面15.3×15.3cm。青玉質,交龍紐。璽文朱文,玉筋篆,左滿文,右漢文。

制度規定

其“以張征伐”,皇帝派軍隊征伐叛亂時,鈐此寶。

玉璽

討罪安民之寶

討罪安民之寶 相關條玉璽:專指皇帝的玉印。《史記·秦始皇本紀》:“令子嬰齋,當廟見,受玉璽。”李商隱《隋宮》有“玉璽不緣歸日角,綿帆應是到天涯”的詩句。徐令《玉璽記》:“玉璽者,傳國寶也。”印信是中國古代政府機關各種印章、公私印章的總稱。中國人用印信表示信用,始於周朝。到了秦朝,才有璽和印之分,皇帝用的印叫璽,臣民所用只能稱為印。根據漢代的記載,皇帝有六璽:皇帝行璽,皇帝之璽,皇帝信璽,天子行璽,天子之璽,天子信璽。六璽的用途都不同,由符節令丞掌管。然而,傳國玉璽不在這六璽之內,因為這個玉璽是用來代表正統的,所謂“真命天子”必須擁有這個玉璽,否則只能是草雞大王而非真龍天子。天子所佩曰璽,臣下所佩曰印。無璽書則王言無以達四海,無印章則有司之文移不能行之於所屬,此秦漢以來之事也。(《明清帝後寶璽》弁言朱家溍) 皇帝、皇后、皇太后所佩謂璽,印是大臣所用。是有規矩的,不然,是會掉頭的。

玉璽是御璽的俗稱,正確、專業的稱謂:寶璽。明朝的寶璽基本上均為青田石、白石質、壽山石等,明朝有二十四寶璽,其中皇帝奉天之寶為唐宋之傳璽(《明史》卷七十四;《明會要》卷二十四;《明官史·木集》);清朝的寶璽用料更繁多,除玉外,還有栴檀香木、檀香木質、金質、水晶、瑪瑙、骨質等等。秦始皇帝取玉,刻而為之。面文曰:受命於天,既壽永昌。 清朝二十五方御用寶璽分別為“大清受命之寶”、“皇帝奉天之寶”、“大清嗣天子寶”、滿文“皇帝之寶”、栴檀香木“皇帝之寶”、“天子之寶”、“皇帝尊親之寶”、“皇帝親親之寶”、“皇帝行寶”、“皇帝信寶”、“天子行寶”、“天子信寶”、“敬天勤民之寶”、“制誥之寶”、“敕命之寶”、“垂訓之寶”、“命德之寶”、“鈐文之璽”、“表章經史之寶”、“巡狩天下之寶”、“討罪安民之寶”、“制馭六師之寶”、“敕正萬邦之寶”、“敕正萬民之寶”、“廣運之寶”。從秦代以後,皇帝的印章專用名稱為“璽”,又專以玉質,故稱為“玉璽”。

.

.