簡介

蝗科

蝗科蝗科(學名:Acrididae)是蚱蜢中最大的一個族群,約占有11,000種的10,000種,其中又以飛蝗最為著名,是農夫的天敵。飛蝗蝗蟲的特點是須線較短,體質粗壯,並鼓室對方的第一次腹部部分。

蝗科 Acrididae (Locustidae)屬昆蟲綱,直翅目,蝗總科Acridoidea俗稱蝗蟲或螞蚱。體粗壯。觸角短,不超過體長,呈絲狀、劍狀或棒狀等。多數種類有2對翅,少數種類翅退化或缺翅。跗節3節,第1跗節腹面常有三個墊狀物,雄蟲能以後足腿節摩擦前翅發音,聽器位於第1腹節兩側,產卵器短粗,頂端彎曲呈錐狀,蝗科為植食性昆蟲,能取食許多不同科的植物,有些能造成嚴重危害,多數種類1年1代。卵為圓柱形而略彎曲,通常聚產於土中,外包以膠囊保護,又名卵囊。其形狀、大小、質地、結構等可作為分種的依據。本科中包括了許多重要的農林害蟲,如竹蝗、東亞飛蝗等

科學分類

界: 動物界 Animalia

門: 節肢動物門 Arthropoda

綱: 昆蟲綱 Insecta

目: 直翅目 Orthoptera

若蟲(蝗蝻)

若蟲(蝗蝻)亞目: 錐尾亞目 Caelifera

總科: 蝗總科 Acridoidea

科: 蝗科 Acrididae

蝗科

中華蚱蜢

學名:Acridachinensis(Westwood)

寄主:雜草、柑桔、泡桐、桃、木槿、草花、剛竹、蜀葵、禾本科、十字花科、鏇花科、草坪、楊

分布:江蘇、安徽、湖南、山東、福建、河南

東亞蚱蜢

學名:AcridacinereaThunberg

寄主:苗圃幼苗、美人蕉、對葉菊、錢線草、木芙蓉、茶樹、禾本科、鏇花科

分布:山東、貴州、四川

黃脊竹蝗

學名:CeracrskiangsuTsai

寄主:竹、蔓生禿竹、棕櫚、甘蔗、禾本科、豆科、蒲葵、散尾葵、椰子、檳榔、青皮竹、佛肚竹、青條木

青脊竹蝗

學名:CeracrisnigricornisWalker

寄主:竹尖、竹、剛竹

白邊長腹蝗

學名:LschnacridavittataFab

卵

卵寄主:禾本科地被植物

疣蝗

學名:Trilophidiaannulata(Thunoerg)

寄主:雜草、柑桔、茶、水蔗草、白菜、狗牙根、象草、草坪

素木烏背蝗

學名:Shirakiacrisshirakii(I.Bolivar)

寄主:甘蔗、小竹、白茅

東亞飛蝗

學名:Locustamigratoriamanilensis(Meyen)

寄主:十字花科、禾本科、莎草科、雜草、蘆葦、麥冬

雲斑車蝗

學名:GastrimargusmarmoratusThunberg

寄主:禾草、結縷草、多種地被、人面子、馬尾松、木麻黃、台灣相思、椰子、檳榔、散尾葵、青木桑、蒲葵、粉丹竹、佛肚竹

飛蝗科

花脛綠紋蝗

學名:Aiolopustamulus(Fabricius)

寄主:柑桔、茶、甘蔗、禾本科、桑、柿、結縷草、鐵線草、香附草、水蔗草、白茅

疣蝗

學名:Trilophidiaannulata(Thunoerg)

寄主:桑、雀稗、狗牙根、水蔗草、純葉草、象草、風車草、首烏

東亞飛蝗

學名:Locustamigratoriamanilensis(Meyen)

寄主:十字花科、禾本科、莎草科、雜草、蘆葦、麥冬

雲斑車蝗

學名:GastrimargusmarmoratusThunberg

寄主:禾草、結縷草、多種地被、人面子、馬尾松、木麻黃

卵

卵癩蝗科

笨蝗

學名:HaplotropisbrunnerianaSaussure

寄主:草坪、苜蓿、樹苗、禾本科花草

尖蝗科

斑腿蝗科

小斑腿褐蝗

紅褐斑腿蝗

線斑腿蝗

若蟲(蝗蝻)

若蟲(蝗蝻)棉蝗

長尾蔗蝗

異岐蔗蝗

稻蝗

長翅稻蝗

小稻蝗

柑黃脊土蝗

短角蝗科

短角異腿蝗

學名:Xenocatantopsbrachycerus(Willemse)

寄主:茶、葛藤、紅背桐、三葉五加

棱蝗科

長翅肩蝗

高目棱蝗

日本菱蝗

形態特徵

蝗科

蝗科體粗壯。觸角短,不超過體長,呈絲狀、劍狀或棒狀等。多數種類有2對翅,少數種類翅退化或缺翅。跗節3節,第1跗節腹面常有三個墊狀物,雄蟲能以後足腿節摩擦前翅發音,聽器位於第1腹節兩側,產卵器短粗,頂端彎曲呈錐狀.

成蟲

體黃褐色或綠色

頭頂寬短,顏面垂直,複眼長卵形,觸角絲狀

前胸背板馬鞍形,隆線發達

前翅褐色,具多暗色斑,後翅無色透明

後足股節內側基半部黑色,近端部具黑環,後足脛節紅色

群居型與散居型成蝗的形態區別

比較項目群居型散居型

體色和斑紋體常為赤褐、黑褐色, 體色隨周圍環境而異,草綠色或淡褐色,黑褐色斑紋少而色

體色褐斑紋較固定,黑褐色斑紋較多, 淡,頭、前胸背板及後足腿節常為綠色

色深

頭胸高度比 頭頂稍高於前胸背板 頭頂低於前胸背板

後足腿節 稍短於或約等於前翅長度的一半 通常稍長於前翅長度的一半

後足腿節 通常等於或稍大於2(雄2.0~2.17,雌1.78~2.22)通常不大於2(雌雄均為1.8~1.96)

卵

卵長約6.5毫米,談黃色,圓柱形,一端稍尖,略彎曲。

塊產,褐色,圓柱形,稍彎曲,上部略細。卵塊上端為海綿狀膠質物,下部含卵粒,卵粒間由膠質粘結,有規則地斜排成4行。

若蟲(蝗蝻)

似成蟲,共5齡,從體長、觸角節數、翅芽和前胸背板等特徵可識別齡期。

各齡蝗蝻的特徵

齡期 體長(mm) 觸角節數 翅芽 前胸背板

1齡 5-10 13-14 很小,不明顯 後緣呈直線

2齡 8-14 18-19 翅芽初現,前後翅相差不大,翅尖略指向後下方 背板背面開始向後延伸,但後緣多少還成直線

3齡 10-20 20-21 翅芽明顯,前翅芽顯著比後翅芽小,後翅芽略呈三角形,翅尖指向後下方 背板背面的前緣開始向前延伸,後緣顯著向後延伸並掩蓋中胸,後緣呈鈍角

4齡 16-25 22-23 翅芽黑褐色,長達腹節第2節左右,且向背靠攏,翅尖開始指向後方 後緣更向後延伸,掩蓋中胸褐後胸背面,後緣角度減小

5齡 26-40 24-25 翅芽黑褐色,並顯著增大,長達腹部第4,5節,前翅芽為後翅芽所掩蓋翅尖指向後方

同4齡

生活習性

蝗科為植食性昆蟲,能取食許多不同科的植物,有些能造成嚴重危害,多數種類1年1代。卵為圓柱形而略彎曲,通常聚產於土中,外包以膠囊保護,又名卵囊。其形狀、大小、質地、結構等可作為分種的依據。本科中包括了許多重要的農林害蟲,如竹蝗、東亞飛蝗等

成蟲有嗜好鹹味和人尿的習性。

其天敵有黑卵蜂。寄生卵,寄生率4.4%;小寄生蠅,寄生於跳蝻,寄生率4.4%;

大寄生蠅,寄生於成蟲,寄生率達11.4%;

若蟲(蝗蝻)

若蟲(蝗蝻)紅頭蕪青幼蟲取食蝗卵;

螞蟻、蜘蛛、食蟲虻吃跳蝻;

螳螂捕食跳蝻和成蟲;蟎類寄生於跳蝻及成蟲;

益鳥有白頰噪鶥、畫眉、黑臉噪鶥、竹雞、烏鴉等。蝗單枝蟲霉(抱死瘟病原菌)及寄生於蝗體內另一種蟲霉。

卵塊孵化起點溫度為12℃,但以16-35℃為適宜,而以30℃左右為最適宜。相對濕度達到70%時即有孵化可能,但最適相對濕度為90-100%。自然界當氣溫在18℃、地溫在20℃以上時,不論晴天或陰雨天,蝗卵均有孵化可能,而以晴天氣溫為23-26℃、地溫為24-27℃,最適於蝗卵孵化。最適於跳蝻脫皮的溫度為27-28℃、濕度為90%左右。成蟲羽化最適溫度30-32℃,濕度為75%。

風對於竹蝗的生存及飛翔擴散有相當大的影響。蝗區竹農有"東風放西風收"以及"蝗蟲只怕西風"的諺語。分析其原因主要是由於東風發生在3-5月,隨著東風的吹起,天氣漸漸變暖,而跳蝻也就在5月中旬左右發生。西風多發生在8-10月,此時天氣已漸漸變冷,而且交尾產卵後的蝗蟲,其生命本已瀕於死亡,一旦西風吹起,即可促使其提早死亡。當竹蝗飛翔擴散時如遇有風吹起,則可增加其擴散距離。

通過對黃脊竹蝗生命表的研究組建了黃脊竹蝗3年平均生命表系統模型,為預測此蟲數量消長趨勢及制訂防治策略提供科學依據。

發生和環境條件的關係

氣候、水文、地勢、土壤、植被以及人為活動等是影響飛蝗發生的重要因素,其中以旱、澇和水文的關係最密切。

1雨水和旱、澇

飛蝗發生和旱、澇有密切的聯繫和因果關係,旱、澇影響著飛蝗的發生面積和生態適合度。

飛蝗適生的生態環境特點是:

(1)地勢低洼,易旱易澇,或水位不穩定的湖灘或海灘地,

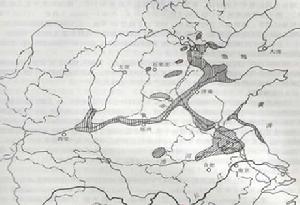

20世紀90年代中國黃淮海地區東亞飛蝗蝗區分布

20世紀90年代中國黃淮海地區東亞飛蝗蝗區分布(2)由於土地不能利用,形成大面積的荒灘,

(3)因水澇耕作粗放形成的夾荒地。

這些地方生長有蘆葦、茅草、鹽蒿、莎草等飛蝗嗜食植物。

2土壤

飛蝗最適合產卵的土壤含水量:沙土10~12%,壤土15~18%,粘土18~20%,低於5%或高於25%時,產卵量顯著減少。

沿海蝗區:飛蝗多產卵於含鹽量(氯離子)在0.2~1.2%的表土中,高於1.2%Z則很少產卵。

3天敵

卵期:寄生蜂、寄生蠅以及捕食性的芫菁幼蟲、長吻虻幼蟲等。

蝻期和成蟲期:鳥類、蛙類、蜘蛛類、步甲類、蟎類、線蟲、真菌、微孢子蟲、寄生蠅等。

蟲情調查及預報

查卵:黃脊竹蝗卵一般產在背北向陽、土質較松、大竹和雜草較少的山腹或兩山之間的山谷斜坡或小路兩旁。產卵場所常常有頭殼、前胸背板和後足等屍體遺骸存在。一般在竹梢葉片被害的山地和有紅頭蕪青的地方有卵存在;又地面小竹、雜草被害嚴重地方可能有卵塊存在。卵塊上端有一膠質硬化黑色圓盤形蓋,當被水沖刷,常能暴露於土表。

查蝻:孵化期中除觀察孵化日期、地點、面積和密度外,還須掘出卵塊檢查孵化率和卵的發育進度。一般在卵殼外面看到眼點時約14天后跳蝻即將孵化。在卵發育後期,還可清楚地看出跳蝻腹節和卵殼變薄等現象。監視跳蝻活動和了解孵化數量十分重要,一般從發現跳蝻孵出之日起10天左右(大部分跳蝻是1齡末2齡初)必須施藥,否則跳蝻上大竹,防治就較困難了。

對黃脊竹蝗防治指標研究結果認為,毛竹葉片損失10%時即需進行防治。但防治指標受到許多因子的影響,例如竹林竹葉蓄積量、防治成本、不同竹林地情況等等。必須根據具體情況靈活掌握。

防治方法用及典型事例

蟲情調查和預測:搞好"三查",明確蝗情

"三查":查殘、查孵化和查蝻

查殘:指調查防治後的殘留蟲量,以便了解防治效果和確定下代防治任務。

調查次數:夏蝗查2次,一次在防治後,一次產卵盛期;秋蝗調查3次,分別在防治後、產卵盛期和產卵末期。

取樣數量:濱湖和沿海蝗區,每50~100畝取1點,內澇蝗區每10~20畝取1點,每點取樣11平方米,目測飛蝗數量,計算出每11平方米平均頭數。

地面噴霧機械

地面噴霧機械查孵化:掌握蝗蝻孵化出土期,預測防治適期。不同代區從常年越冬卵孵化盛期前半個月開始,對歷年查治的重點區域,每10~15天查1次,共查2次,每次挖卵塊5塊以上,將卵粒充分混勻,從中取50粒,切查各卵粒的發育期,按發育級別算出百分率,估測孵化期。

查蝻:了解蝗情,確定防治面積和時期。取樣方法同查殘。

防治方法:貫徹"改治並舉,根除蝗患"的方針

改:改造治理飛蝗的發生基地,從根本上控制蝗害

治:在加強蝗情偵察的基礎上,及時用藥防治,迅速壓低種群數量,減少為害。

"改":

1興修水利:治本,切斷水澇、旱災和蝗害的關係。

東亞飛蝗在山東微山湖蝗區發生

東亞飛蝗在山東微山湖蝗區發生2植樹造林:開展綠化,減少飛蝗產卵的適生場所。

3墾荒種植:推廣旱改水,增加棉花、大豆等經濟作物面積,或開挖魚塘,種植牧草等,創造不利於飛蝗發生的生境。

4擴建鹽田:沿海蝗區,在荒灘上興建鹽田或發展水產養殖業。

"治":

5藥劑治蝗:

地面噴霧機械運五飛機

防治指標:每11平方米5頭

防治適期:蝗蝻三齡盛期

使用藥械:地面噴霧用彌霧機、噴粉機使用農藥有:樂果,馬拉硫磷,敵敵畏乳油等,每畝40-100毫升;飛機防治用超低量噴霧,使用農藥為馬拉硫磷油劑,每畝100毫升。

藥劑治蝗

藥劑治蝗竹蝗的防治方法

1、除卵:在竹蝗產卵期作出標誌,並繪出標記圖,然後在小滿節挖出卵塊置於紗籠中,以便卵寄生蜂飛出,達到除卵和保護天敵的目的。又可於林間栽植泡桐樹繁殖紅頭蕪青,以消除蝗卵。

2、除蝻:在大多數跳蝻出土但又未上大竹前,於清晨露水未乾時,手持竹掃把於小竹、雜草或灌木上捕打跳蝻;或以3%敵百蟲粉或2.5%甲基1605粉,每畝1.5-2kg噴撒;或在露水乾後用50%馬拉硫磷800-1000倍液或50%甲胺磷1000-1500倍液或80%敵敵畏1000-1500倍液噴霧;也可用殺蟲淨油劑進行超低容量噴霧;或於蝗卵地釋放白僵菌,使跳蝻剛孵出就感染白僵菌而死亡。

當跳蝻已上大竹甚至已有部分成蟲出現則只有採用煙劑熏殺。

蟲情調查和預測

蟲情調查和預測煙劑使用方法:使用林丹做成的煙劑,每畝用量0.5-0.75kg。放煙時風速要在1.5m/S以下。放煙時間以清晨東方快要發白至日出前一段時間最為適宜。21時左右亦可放煙,但因山路崎嶇,行動不便,故非不得已時,一般多不採用。無風陰天,整日可以放煙。對於下木叢生的竹林,為便於放煙,應事先砍好放煙道。放煙道設立位置,依產卵地地形而異,以能使煙霧瀰漫全產卵地直到竹林頂端而不致很快流失為宜。放煙道寬度以能容一人手執煙筒自由行走為度。放煙筒可用竹筒作成,筒的一端留節,另一端竹筒旁裝一柄,柄與筒身指近筒口的一邊)所成角度要稍大於900,如此放煙時煙霧才不致撲向放煙人身邊。竹筒大小以能容2kg煙劑即可;無竹筒地區,可用其他物品代替,如鐵筒、木盒、紙盒須用防燃物處理)均可。放煙方法以移動法收效最大,但如地形太複雜也可採用移動法結合固定法,或僅採用固定法亦無不可。採用移動法時放煙人移動方向必須與風向垂直;採用固定放煙時,煙筒必須放在上風處。煙霧流動因地形及風速大小而有一定的規律。無風時在山脊放煙,煙霧必定慢慢流向山麓,有風時(指在1.5m/S以內)煙霧隨風流動,最後流向低地。在有些情形下自山麓放煙煙霧可直衝至山頂。為了掌握好風速、風向,以便把煙放好,放煙前可先點燃一小撮煙劑以確定煙霧去向,如煙霧筆直上升,表示無風;如稍向一邊慢慢地斜行表示風速在1.5m/S以內;如煙霧很快地流走,表示風速已超過1.5m/S,此時一般已不宜放煙。

3、用混有農藥的尿液裝入竹槽,放到林間,誘殺成蟲。

昆蟲生長調節劑防治竹蝗試驗

(一)試驗材料及方法

(a)供試藥劑25%滅幼脲Ⅲ膠懸劑、粉劑,16%滅幼脲Ⅲ號增效粉劑(內含14.5%滅幼脲Ⅲ號、1.5%多來寶)均系廣東省惠州中迅有限公司生產;20%蟲死淨可濕性粉劑系廣州農藥廠生產;20%優樂得可濕性粉劑(日本產)由廣東省農科院提供;5%卡死克乳劑由氰胺(中國)有限公司提供;5%抑太寶乳劑為市售農藥。

(b)供試跳蝻1~5齡的黃脊竹蝗跳蝻,均系從青皮竹立竹上振落,用白色塑膠薄膜承接,室內群體飼養1~2天,再分裝到各籠中供試驗用。跳蝻分1~2、3、4~5齡3個齡組進行試驗。

(c)養蟲套籠室內或林間藥效試驗選用100目綠色鐵紗網做成直徑20cm、長45cm的圓筒形蟲籠,兩頭各縫接長20cm紗布供綑紮或套三角瓶。

(d)養蟲材料室內藥效試驗選用葉子較嫩的1年生青皮竹小枝,插於三角瓶中水培,竹節沒入水中,藥後3天起,每3天更換不帶藥的竹葉飼養。

(e)藥劑試驗方法藥效試驗使用指壓式小型噴霧器,噴至竹葉濕而不滴水為度;粉劑(用滑石粉按重量比稀釋)噴撒用4層紗布包紮後,輕輕地抖落於竹葉上,見粉均勻分布為度。林間防治試驗和大面積防治示範採用日本產"久保田"多用植保機。室內藥效試驗各設5個濃度處理,25%滅幼脲Ⅲ號粉劑設兩個濃度處理;林間藥效試驗每種藥劑各設兩個濃度處理;林間防治試驗:25%滅幼脲Ⅲ號膠懸劑用藥量為300ml/hm2,兌水25kg噴霧,25%滅幼脲Ⅲ號粉劑、16%滅幼脲Ⅲ號增效粉劑的用藥量為300g/hm2,加滑石粉15kg噴撒。噴藥前在林間掛套籠以便檢查效果。

各種試驗均設空白對照,每處理設3個重複(即3個籠),1~2、3、4~5齡3個齡組跳蝻每籠分別裝40、30、20頭。

(f)效果檢查:室內藥效試驗每天檢查一次,並記錄死蟲數,直至最高濃度處理跳蝻死亡率達95%以上或對照處理死亡率達20%時結束試驗;林間藥效試驗每兩天檢查1次。套籠試驗用校正死亡率表達防治效果。

(g)滅幼脲Ⅲ號防治竹蝗持續效應觀測

(二)試驗結果及分析

(a)室內藥物篩選試驗。1995~1997年使用5種昆蟲生長調節劑及滅幼脲Ⅲ號3種劑型對1-2齡跳蝻進行室內藥效試驗,

從表中可知:5種昆蟲生長調節劑對1~2齡跳蝻致死作用明顯。除蟲死淨、優樂得和幾種藥劑低濃度處理外,大部分為藥後5~7天,跳蝻開始進入死亡高峰期;藥後10天,死亡率達70%以上;藥後15天,死亡率達90%以上。

25%滅幼脲Ⅲ號膠懸劑、粉劑對1~2齡跳蝻的室內藥效試驗致死效果。通過兩者校正死亡率之間的差異顯著性比較(P=<0.05)。250mg/kg膠懸劑與0.5%粉劑比較,500mg/kg膠懸劑與1.0%粉劑比較,在藥後5、10、15天時的校正死亡率都無顯著差異。藥後15天,除個別濃度處理特殊外,4種藥劑不同濃度處理的死亡率大部分達85%以上,充分體現了昆蟲生長調節劑的高效和持效的作用。

滅幼脲Ⅲ號膠懸劑、粉劑對跳蝻的致死濃度和致死速度,增效粉劑的LC50、LC90均大於膠懸劑,藥效似乎比膠懸劑差,但增效粉劑的藥效是藥後5天的,僅反映速效成分的藥效,主要成分滅幼脲Ⅲ號尚未充分發揮作用;

滅幼脲兩種劑型使90%跳蝻致死的時間都是17~18天,但50%跳蝻致死的時間以增效粉劑為快,且較膠懸劑快1倍,體現了增效粉劑的速效性,這與表4的分析結果一致。

對跳蝻中毒症狀在室內進行了連續觀察,各種藥劑處理的跳蝻都不同程度地表現出行動緩慢、取食量減少、生長發育速度減慢、脫肛、不能正常蛻皮、脛節反卷、最終死亡等症狀,蟲死淨的中毒症狀較特殊,藥後7~20天,跳蝻取食量極小(拒食),蟲體不長大,死亡率低,但最終難以完成生活史,優樂得也有類似的症狀表現。

由於室內藥效試驗,僅供跳蝻取食3天帶藥竹葉(以後換新竹葉不噴藥),肯定少於林間的攝藥量,加上跳蝻中毒後活動範圍明顯減少,生長發育受到極大影響。在林間跳蝻死亡率必然高於室內。

(b)不同齡期跳蝻的室內藥效測定。不同齡期跳蝻、不同濃度處理試驗。隨著跳蝻齡期的增加,藥後死亡率明顯下降。特別是滅幼脲各濃度處理4~5齡跳蝻的致死作用明顯低於1~3齡跳蝻。對不同齡期跳蝻的致死濃度和致死時間作了進一步分析,分析結果反映:隨著蟲齡的增大,LC50、LC90相應大幅度增加;同一齡組,使用濃度增大,死亡率也提高。1~2齡跳蝻五個濃度處理LT50為4~5天,LT90為10~28天;當P=<0.05時,使用1000~125mg/kg濃度,藥後7、18天內,校正死亡率分別可達50%、90%,這與試驗觀測結果一致。3齡、4~5齡跳蝻的LT50、LT90明顯大於1~2齡跳蝻,致死時間長得多。

東亞飛蝗

東亞飛蝗(c)林間藥效試驗。1995~1996年使用5種昆蟲生長調節劑對1~2齡跳蝻進行林間藥效測定,各種藥劑在林間測定的結果與室內相似。室內和林間藥效試驗,滅幼脲Ⅲ號濃度125與250mg/kg膠懸劑;濃度0.5%與1.0%粉劑進行比較,在藥後5、10、15天時的校正死亡率都無顯著差異。滅幼脲Ⅲ號各種濃度處理,藥後10天防治死亡率平均在90%以上,能較好地控制竹蝗的危害。

(d)綜合因子分析。從上述試驗結果看,滅幼脲Ⅲ號的3種劑型和卡死克、抑太寶對1~2齡跳蝻都有較強的致死作用;蟲死淨、優樂得雖然藥效試驗期內死亡率較低,可是能抑制跳蝻的取食、生長發育,最終也能導致個體死亡及種群數量減少。但由於死亡速度慢及不明顯,生產單位較難接受;同時考慮到推廣套用的成本,滅幼脲Ⅲ號的價格顯然較其它藥劑低,適宜於大面積套用;滅幼脲Ⅲ號膠懸劑粘附力強,消解速度慢(據報導,在林間樹葉上的消解速度,半衰期為48天,藥後60天的消解總量僅62%),非常適合於跳蝻孵化歷期長,跳蝻活動期雨水多的竹產區使用。滅幼脲Ⅲ號粉劑使用方便,增效粉劑還具有一定的速效性,雖然粉劑粘著力較差,但掌握好噴藥天氣便可克服這一缺點。

(e)滅幼脲防治竹蝗的林間持續效應觀測。對竹蝗產卵地及防治區竹蝗蟲源地和發生面積大幅度減少,使多年來大面積發生、嚴重危害的趨勢得到控制。

(3)、套用滅幼脲防治黃脊竹蝗的技術要點

林地牧草蝗

林地牧草蝗摸準蟲情、搞好測報

蟲情調查主要抓住兩個時期:一是在竹蝗產卵末期(上年9月份左右)調查竹蝗產卵地,可根據竹蝗喜歡在為害區的邊緣,土壤疏鬆、地被物較少的向陽山坡產卵等習性,通過查看林地上蟲屍或挖找蝗卵等方法進行,初步掌握有蟲面積及次年重點發生區。二是在跳蝻孵化期調查,初孵跳蝻在雜草或竹葉面上取食活動,容易被發現。可準確掌握跳蝻的孵化時間、發生地點及蟲口密度。蟲情調查要花費較大的人力,通常與發動民眾相結合。為了提前掌握跳蝻孵化期及出土時間,可根據1至3月份氣溫、降雨情況與孵化時間的變化關係建立預測式進行預測。還可利用蝗卵胚胎髮育歷期進行預測。

相關書籍

中國斑翅蝗科部分種類線粒體12SrRNA基因的分子進化與系統學研究

葉維萍

摘要:斑翅蝗科(Oedipodidae)隸屬於直翅目蝗亞目蝗總科(Orthoptera:Caelifera:Acrididae)。由於蝗蟲對農牧業的影響,對蝗蟲系統學以及蝗蟲防治的研究一直受到廣泛重視。分子生物學技術促進了昆蟲分子系統學的興起和發展,但目前國內外對斑翅蝗科昆蟲的分子系統學研究遠遠落後於其它生物類群。本研究以12SrRNA基因為分子標記,探討其分子進化機制並建立該科分子水平系統發育關係,為確定它們之間的關係提供分子生物學方面的證據。12SrRNA基因由於其分布的普遍性、序列和結構的保守性以及進化速率鑲嵌性而被廣泛套用於不同分類階元層次上的分子系統學研究。本研究採用PCR產物直接測序法測定了斑翅蝗科4個亞科10屬19種昆蟲12SrRNA基因546bp的片段,以從NCBI下載的一種蟋蟀Grylluscampestris的相應序列為外群序列,利用ClustalX進行序列比對,結合12SrRNA二級結構模型進行莖區(stem)和環區(loop)鹼基的劃分。MEGA2.1進行序列組成統計。PAUP~*4.0b10(PPC)對數據集系統發育信號進行評估,並以NJ、MP,ML和貝葉斯系統發育推論法分別重建系統發生樹。最後得到的結論如下:1.本研究得到19種斑翅蝗科昆蟲長為546bp的12SrRNA基因片段,其序列組成分析顯示典型的高AT含量(75.4%)和多變的距離依賴的轉換/顛換(TS/TV)比。2.12SrRNA基因546bp片段根據二級結構模型劃分為莖區和環區,對全數據組、莖區數據組和環區數據組分別進行樹長分布分析和PTP檢驗,兩者均顯示三個數據組包含較強的系統發育信號。對三個數據組分別重建的簡約樹顯示,全數據組系統樹解析度最高,解決的分支最多,而莖區和環區數據組分別解決了部分分支的系統關係,說明莖區鹼基和環區鹼基各自包含不同的系統發育信息,在12SrRNA基因的系統發育套用中選用全序列比較合適。對莖區和環區鹼基賦以不同權值得到的MP樹與未加權結果相同,說明在該區段,莖區鹼基的補償性突變對本研究影響不大。3.本研究採用MP,NJ,ML和BI法分別重建了斑翅蝗科19種昆蟲的系統發生關係,並採用基於似然值的KH和SH檢驗比較了這四棵系統樹,結果認為MP樹的似然值(-LnL)最小,但它們的似然值差異沒有達到統計學顯著性,所以認為這四種拓撲結構的系統樹都很好的解釋了該數據集。四種方法沒有達到一致的結果,說明該數據集在解決這19個種的系統發生關係上提供的信息還是不夠的。4.四種方法合一樹的結果中,包含清晰的兩分支,即痴蝗支和飛蝗支。痴蝗支包括異痴蝗屬、痴蝗屬和皺膝蝗屬,因為輪紋異痴蝗和兩種皺膝蝗聚為一支,黃脛異痴蝗和兩種痴蝗聚為一支,故本文認為異痴蝗亞科和痴蝗亞科應該合併為一個亞科。飛蝗支包含飛蝗屬、小車蝗屬、車蝗屬、疵蝗屬和綠紋蝗屬5個屬,建議合併為飛蝗亞科。這些類群的關係可以表示為:(((白邊痴蝗,青海痴蝗)黃脛異痴蝗)((紅翅皺膝蝗,鼓翅皺膝蝗)輪紋異痴蝗))(((亞洲飛蝗,東亞飛蝗,西藏飛蝗)(((黃脛小車蝗,紅脛小車蝗)亞洲小車蝗)雲斑車蝗)慶蝗)花脛綠紋蝗)。其它束頸蝗和藍斑翅蝗的歸屬本研究沒有得到一個定論。5.125rRNA基因部分片段沒有完全解決斑翅蝗科19種的系統關係問題,關鍵問題在於所測序列長度太短,提供的系統發育信息不足以給出這19種昆蟲全面正確的系統關係,測定基因全長或增加其它基因序列可能有助於該問題的解決。本研究對斑翅蝗科19種125rRNA基因序列的測定是科學上首次對中國斑翅蝗科昆蟲進行的較大規模的線粒體基因序列分析,通過向GenBank提交所測蝗蟲基因序列,與世界昆蟲學界共享序列數據。通過後續分析,探討斑翅蝗科內的系統發育關係,提供了分子數據方面的觀點。

關鍵字:斑翅蝗科線粒體12SrRNA分子進化分子系統學

學位授予單位:陝西師範大學

學位級別:碩士

學位授予年份:2004

分類號:Q969

DOI:CNKI:CDMD:2.2004.089778

目錄:

中文摘要2-4

英文摘要4-9

第一部分前言9-38

1斑翅蝗科簡介及其系統學研究現狀9-12

1.1斑翅蝗科昆蟲簡介和系統地位9

1.2斑翅蝗科系統學研究現狀9-10

1.3直翅目斑翅蝗科的化石資料10-12

2動物線粒體基因組和12SrRNA基因12-22

2.1動物線粒體基因組特徵和基因序列特徵12-13

2.2動物12SrRNA基因結構和分子特徵13-15

2.3rRNA基因在動物系統學套用中的優勢和注意事項15-17

2.4動物12SrRNA二級結構模型17-19

2.5rRNA基因的加權19-20

2.6動物12SrRNA基因分子進化和系統學套用概況20-22

3分子系統學研究方法22-37

3.1形態方法和分子方法的比較22-23

3.2分子系統學序列數據的取樣問題23-25

3.2.1分類單元的選擇(taxonsampling)23-25

3.2.2DNA序列的取樣25

3.3序列比對25-28

3.3.1比對概念及一般比對原則25-26

3.3.2不同比對程式的比較26-28

3.4DNA序列加權28-29

3.5外群(outgroup)的選擇29-30

3.6不同基因和不同建樹方法在重建系統發育中的效率30-32

3.7評估數據系統發育信號和進化樹的可靠性與置信度的檢驗32-35

3.7.1數據組總體系統發育信號檢驗33

3.7.2進化樹分支可靠性和置信度檢驗33-34

3.7.3似然率檢驗(LRT)34-35

3.8線粒體假基因(Numts)對分子進化和分子系統學研究的影響35-37

3.8.1Numts的存在對分子和進化研究的干擾35-36 3.8.2Numts帶來的研究新方向36-37

4本課題研究的目的和意義37-38

第二部分實驗材料與方法38-49

1實驗材料38-40

1.1標本的採集、鑑定、保存、整理與選擇38

1.2儀器和試劑38-40

2實驗方法40-43

2.1總DNA提取40-41

2.1.1提取過程所用的試劑40-41

2.1.2提取步驟41

2.1.3基因組DNA的檢測41

2.2PCR擴增目的12SrRNA基因序列41-43

2.2.1引物41-42

2.2.2PCR擴增體系和擴增條件42-43

2.3目的片段序列的測定43

《中國動物志》書籍

《中國動物志》書籍3實驗數據處理和分析43-49

3.1序列編輯43

3.2序列比對43-44

3.3序列組成分析44

3.4數據組信號檢測44-45

3.5建樹45-49

3.5.1簡約法建樹45-46

3.5.2距離法建樹46

3.5.3極似然法建樹46-47

3.5.4貝葉斯系統發育推論法(Bayesianinferenceofphylogeny47-48

3.5.5四種建樹方法得到的系統樹的比較和總結48-49

第三部分結果分析49-76

1基因組總DNA的提取、PCR擴增及序列的測定49-50

1.1基因組總DNA提取49-50

1.2引物的套用和PCR擴增結果50

1.3PCR產物測序50

2實驗數據處理和分析50-66

2.1序列編輯和序列比對結果50

2.2數據集序列組成分析50-55

2.3數據組系統發育信號檢驗55-59

2.3.1鹼基替換飽和性分析55-57

2.3.2PAUP中數據組系統發育信號檢驗(g1和PTP檢驗)57-59

2.4系統發育重建59-66

2.4.1簡約法建樹59-62

2.4.2距離法建樹62-63

2.4.3極大似然法建樹63-64

2.4.4貝葉斯系統發育推論結果64-65

2.4.5四種建樹方法得到的系統樹的比較和總結65-66

3分析和討論66-76

3.1目的序列的獲得(12SrRNA基因的核假基因問題討論)66-67

3.2所研究類群12SrRNA基因部分片段的序列組成和分子進化67-69

3.2.119種斑翅蝗科昆蟲的12SrRNA基因序列組成和分子進化特徵67-69

3.2.212SrRNA基因莖區和環區鹼基的序列組成和分子進化差異69

3.312SrRNA基因序列數據系統發育信號評估69-70

3.4斑翅蝗科部分種類的系統發生關係70-76

3.4.1簡約法分析70-71

3.4.2距離法建樹71-72

3.4.3極似然法和貝葉斯系統發育推論法建樹討論72-73

3.4.4四種方法重建系統發育樹的比較73

3.4.5斑翅蝗科部分種類的系統發生關係的討論73-75

3.4.612SrRNA基因在斑翅蝗科昆蟲系統發育關係研究中的有效性75-76

直翅目(一)

| 直翅目Orthoptera,分為3亞目12總科26科,包括蝗、蟋蟀、螽蟖、螻蛄等。全世界已知近3萬種,我國已知1000餘種。 頭下口式,口器咀嚼式。觸角絲狀。複眼發達,多數單眼3個。前翅狹長且稍硬化,為覆翅,後翅膜質;有些種類短翅,甚至無翅;有的種類飛行力極強,能長距離飛遷,可引起蝗災。後足強大,適於跳躍。腹端有尾須一對,短或中等長,並有產卵器。漸變態,若蟲類似成蟲,但體裁較小,前、後翅位置反迭。 |