發展沿革

發展背景

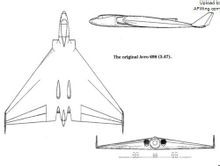

阿芙羅“火神”是英國皇家空軍裝備的第二種V式轟炸機,起源於1947年的英國空軍部B.35/46高空遠程核打擊轟炸機招標。實際上其他兩種V式轟炸機也源自同一招標,而最先裝備的維克斯“勇士”只是過渡解決方案,而皇家空軍正式裝備的型號將從漢德利-佩吉“勝利者”和阿芙羅“火神”、以及略保守的肖特“斯珀林”(該機最後僅製造了兩架)中選出,不過最後出於保險起見,“勝利者”和“火神”都獲得了採購訂單。原型設計

定型生產

衍生型號

B.1型

B.1A型

B.2型

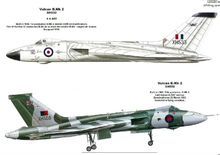

生產型於1960年開始裝備部隊,1965年1月第89架也是最後一架“火神”B.2交付皇家空軍。最終阿芙羅共製造了兩架“火神”原型機、45架B.1、89架B.2,總數136架。從1981年起,一部分“火神”B.2型戰略轟炸機開始陸續退役。該機從未出口,有趣的是,一架“火神”在訪問紐西蘭時塗上了紐西蘭空軍的奇異鳥機徽。

B.3型

B.2MRR型

該中隊的5架“閃電”有“天空閃電”飛彈掛架,可用來掛載改裝自霍克“獵人”副油箱的大氣採樣吊艙,吊艙內的過濾器可捕獲輻射微粒和其他大氣污染顆粒。“火神”B.2MRR採用光澤迷彩塗裝,因為光澤漆更抗腐蝕。

K.2加油機

1982年12月,隨著第44中隊的撤銷,“火神”作為轟炸機進行了最後一次飛行,同年皇家空軍關閉了在美國奧夫特空軍基地的“火神”設施。但“火神”的故事並沒有到此結束,由於馬島戰爭凸顯了加油機數量不足的問題,所以皇家空軍在戰後決定把一些退役的維克斯VC10客機改裝為加油機。由於改裝需要時間,所以在1982年皇家空軍又決定把6架“火神”B.2改裝為臨時加油機來滿足過渡需求,這些飛機將安裝與VC10加油機相同的空中加油公司Mk.17B錐套系統。最初人們打算把錐套系統安裝在彈艙內,但無法布置軟管,所以只能拆光尾椎里的電子對抗系統,裝進了錐套系統,軟管和錐套從下方的開口處收放。開始改裝後的第7個星期,第一架“火神”K.2(最初的編號是“火神”B.2(K))就交付第50中隊,這也是1982年之後皇家空軍唯一的“火神”中隊。

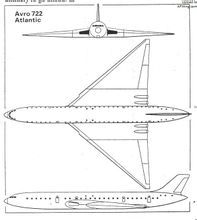

大西洋運輸機

技術特點

外形特徵

機翼設計

起落架

作業系統

航電系統

動力系統

武器系統

“火神”B.1的載彈量是9450千克,彈艙寬3.2米,長8.84米,尺寸足夠容納一枚彈翼摺疊的4000噸當量“藍色多瑙河”裂變核彈。一開始軍方計畫為“火神”裝備“藍野豬”電視制導炸彈和其派生的“綠乳酪”反艦炸彈,在彈艙內載兩枚,不過最後都被取消。

性能數據

基本性能

“火神”B.2基本數據,下同翼展 33.83米機長 30.45米機高 8.28米翼面積 368.3米2重量及載荷正常起飛重量 81600千克最大起飛重量 90800千克載彈量 9500千克實用數據

最大速度(海平面) 850公里/小時(高度12000米) 1038公里/小時最大巡航速度(高度16800米) 1009公里/小時實用升限 19800米作戰半徑 2750~3700公里,經過一次空中加油可達4630公里轉場航程 7650公里裝4台“奧林帕斯”301型渦噴發動機,單台推力 88.97千牛(9072公斤)帶1枚“藍劍”空-地飛彈,或核彈,或21顆450千克炸彈服役事件

戰備值班

駐東南亞

在1963~1966年馬來西亞和印尼的邊境爭端中,“火神”重返東南亞。皇家空軍的“馬特霍恩峰”行動向馬來西亞輪換派駐“火神”,雖然未發一彈,但也向印尼發出警告——大英帝國的大棒仍然犀利。“火神”B.2還繼續沿襲傳統訪問美國,參加戰略空軍司令部的聯合訓練。海上偵察

馬島戰爭

現在數量

測試平台