概述

秦始皇陵園

秦始皇陵園歷史背景

秦始皇是中國歷史上一位傑出的政治家,姓蠃名政,秦莊襄王之子,公元前259年出生於趙國京都邯鄲,公元前246年13歲即立為秦王,22歲加冕親政。自公元前236年至公元前221年的15年中,秦國先後滅掉了韓、趙、魏、楚、燕、齊六個諸侯國,徹底結束了戰國群雄割據的歷史,在血與火中,建立了中國歷史上第一個統一的、多民族、中央集權制的封建王朝——秦王朝。“秦皇掃六合,虎勢何雄哉;揮劍決浮雲,諸侯盡西來。”秦始皇——這位叱吒風雲的曠世君主,不僅為後人留下了千秋偉業,還留有這座神秘莫測的皇家陵園。秦始皇贏政即位的次年即開始修陵園。到公元前208年完工,歷時39年。(另兩資料:一、他在位37年,而為其修建陵墓的時間就長達36年;二、秦始皇陵於秦始皇即位起開工修建,前後歷時38年之久)。當時的丞相李斯為陵墓的設計者,由大將軍章邯監工。共徵集了72萬人力,動用修陵人數最多時近於80萬,幾乎相當於修建胡夫金字塔人數的8倍。

陵園特徵

秦始皇陵

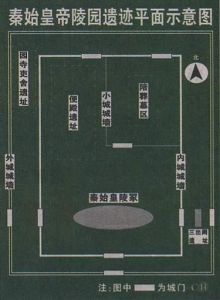

秦始皇陵秦始皇陵陵區分陵園區和從葬區兩部分。陵園占地近8平方公里, 建外、內城兩重,封土呈四方錐形。秦始皇陵的封土形成了三級階梯,狀呈覆斗,底部近似方型,底面積約25萬平方米,高115米,但由於經歷兩千多年的風雨侵蝕和人為破壞,現封土底面積約為12萬平方米,高度為87米(另一資料:陵園初高120米,“高大若山”,後經風化侵蝕及人為破壞,降低了40多米)。

整座陵區總面積為56.25平方公里。建築材料是從湖北、四川等地運來的。為了防止河流沖刷陵墓,秦始皇還下令將南北向的水流改成東西向。 陵園的南部有一個土冢,高43米。築有內外兩道夯土城牆。內城周長3890米,外城周長6249米,分別象徵皇城和宮城。在內城和外城之間,考古工作者發現了葬馬坑、陶俑坑、珍禽異獸坑,以及陵外的人殉坑、馬廄坑、刑徒坑和修陵人員的墓室。已發現的墓坑有400多座。

秦始皇陵的冢高55.05米,周長2000米。經調查發現,整個墓地占地面積為22萬平方米,內有大規模的宮殿樓閣建築。陵寢的形制分為內外兩城。內城為周長2525.4米的方形,外城周長6264米。秦始皇陵的規模之大遠非埃及金字塔所能比。

城垣結構

秦始皇陵

秦始皇陵秦始皇帝陵園有兩重套合的城垣,人們習慣上將內城垣之內稱為內城,外城垣與內城垣之間的區域稱為外城。二者總體平面呈南北向的長方形,由四面城垣構成,而內城的北部區域另有南北向隔牆兩條和東西向隔牆一條組成。

考古人員對陵園內城南牆的試掘情況,表明南牆的牆基寬8米,牆體寬3.5米,依牆體的內外建有廓房,廓房建築寬1.37-1.4米,散水寬0.93-0.98米,但在陵園外城牆的結構形式上,現在城垣寬度保持在7.2米左右,沒有發現廓房及散水建築遺蹟和建築材料,其建築形式明顯不同於內城牆。

除了地面上的結構之外,考古人員還搞清楚了內城牆體的立體構築方式。以內城北牆試掘為例,首先從原來秦代地表向下開挖一寬8.35米深1.86米的基槽,然後逐層夯打高2.24米的夯土城垣夯土基礎。此時要注意的是,城垣夯土基礎北邊高出原地表0.38米,南邊高出原地表0.3米時,要在夯土基礎中部連續向上夯土基礎用土回填覆蓋,鋪墊成一個斜坡,起到保護城牆及牆基的作用。

雖然基本清楚了陵園內外城垣的形制和結構,其結構不同應有功能等方面的區別所致,但是牆垣總體上保存情況不容樂觀,多呈現為一段一段的殘垣,致使牆垣的高度及其頂部建築情況很可能無從得知,給後人留下無窮的遺憾。