煤化工發展史

正文

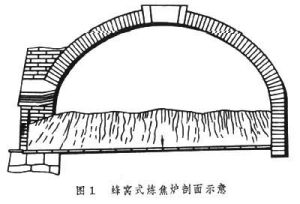

中國是使用煤最早的國家之一,早在公元前就用煤冶煉銅礦石、燒陶瓷,至明代已用焦炭冶鐵。但煤作為化學工業的原料加以利用並逐步形成工業體系,則是在近代工業革命之後。煤中有機質的基本結構單元,是以芳香族稠環為核心,周圍連有雜環及各種官能團的大分子(見煤化學)。這種特定的分子結構使它在隔絕空氣的條件下,通過熱加工和催化加工,能獲得固體產品,如焦炭或半焦。同時,還可得到大量的煤氣(包括合成氣),以及具有經濟價值的化學品和液體燃料(如烴類、醇類、氨、苯、甲苯、二甲苯、萘、酚、吡啶、蒽、菲、咔唑等)。因此,煤化工的發展包含著能源和化學品生產兩個重要方面,兩者相輔相成,促進煤炭綜合利用技術的發展。初創時期 主要為冶金用焦和煤氣的生產。18世紀中葉由於工業革命的進展,英國對煉鐵用焦炭的需要量大幅度地增加,煉焦爐應運而生。1763年發展了將煤用於煉焦的蜂窩式煉焦爐(圖1),它是由耐火磚砌成圓拱形的空室,頂部及側壁分別開有煤料和空氣進口。點火後,煤料分解放出的揮發性組分,與由側門進入的空氣在拱形室內燃燒,產生的熱量由拱頂輻射到煤層提供乾餾所需的熱源,一般經過 48~72h,即可得到合格的焦炭。

煤化工發展史

煤化工發展史 煤化工發展史

煤化工發展史1920~1930年間,煤低溫乾餾的研究得到重視並較快發展,所得半焦可作民用無煙燃料,低溫乾餾焦油則進一步加工成液體燃料。1934年,在中國上海建成擁有直立式乾餾爐和增熱水煤氣爐的煤氣廠,生產城市煤氣。

全面發展時期 第二次世界大戰前夕及大戰期間,煤化工取得了全面而迅速的發展。納粹德國為了發動和維持戰爭,大規模開展由煤製取液體燃料的研究工作,加速發展液體燃料的工業生產。1923年發明的由一氧化碳加氫合成液體燃料的費托合成法,1933年開始工業生產(圖3),

1938年產量已達590kt。1931年,F.柏吉斯由於成功地將煤直接液化製取液體燃料,而獲得諾貝爾化學獎金。這種由煤高壓加氫液化製取液體燃料的方法(圖4),1939年已達到1.10Mt的年生產能力。在此期間,德國還建立了大型的低溫乾餾工廠,以褐煤為主加入少量煙煤的壓型煤磚作為原料,開發了克虜伯-魯奇外熱式乾餾爐及魯奇-斯皮爾蓋斯內熱式乾餾爐。所得半焦用於造氣,經費托合成製取液體燃料;低溫乾餾焦油經簡單處理後作海軍船用燃料,或經高壓加氫製取汽油和柴油。1944年低溫乾餾焦油年生產能力已達到945kt。第二次世界大戰末期,德國用加氫液化方法由煤及煤焦油年生產的液體燃料達4Mt,由煤生產液體燃料總量已達每年4.8Mt。與此同時,工業上還從煤焦油中提取各種芳烴及雜環有機產品,作為染料、炸藥等的原料。此外,由煤直接化學加工製取磺化煤、腐植酸和褐煤蠟的小型工業,及以煤為原料製取碳化鈣,進而生產乙炔從而以乙炔為原料的化學工業也獲得發展。

1938年產量已達590kt。1931年,F.柏吉斯由於成功地將煤直接液化製取液體燃料,而獲得諾貝爾化學獎金。這種由煤高壓加氫液化製取液體燃料的方法(圖4),1939年已達到1.10Mt的年生產能力。在此期間,德國還建立了大型的低溫乾餾工廠,以褐煤為主加入少量煙煤的壓型煤磚作為原料,開發了克虜伯-魯奇外熱式乾餾爐及魯奇-斯皮爾蓋斯內熱式乾餾爐。所得半焦用於造氣,經費托合成製取液體燃料;低溫乾餾焦油經簡單處理後作海軍船用燃料,或經高壓加氫製取汽油和柴油。1944年低溫乾餾焦油年生產能力已達到945kt。第二次世界大戰末期,德國用加氫液化方法由煤及煤焦油年生產的液體燃料達4Mt,由煤生產液體燃料總量已達每年4.8Mt。與此同時,工業上還從煤焦油中提取各種芳烴及雜環有機產品,作為染料、炸藥等的原料。此外,由煤直接化學加工製取磺化煤、腐植酸和褐煤蠟的小型工業,及以煤為原料製取碳化鈣,進而生產乙炔從而以乙炔為原料的化學工業也獲得發展。  煤化工發展史

煤化工發展史技術開發時期 1973年中東戰爭以及隨之而來的石油大幅度漲價,使由煤生產液體燃料及化學品的方法又重新受到重視。歐美等國對此又進行了開發研究工作,並取得了進展。如在煤直接液化的方法中發展了氫煤法、供氫溶劑法(EDS)和溶劑精煉煤法(SRC)等;在煤間接液化法中發展了SASOL法,將煤氣化製得合成氣,再經合成製取發動機燃料;亦可將合成甲醇再轉化生產優質汽油,或直接作為燃料甲醇使用。

由於石油的消耗量大,而煤的資源極為豐富,煤化工將得到進一步的發展。