歷史背景

松錦大戰

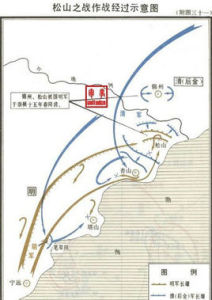

松錦大戰公元1640年(崇禎十三年)三月,清太宗皇太極吸取過去強攻寧遠、錦州受挫的教訓,制定了長圍久困、迫其出降的作戰計畫,命鄭親王濟爾哈朗、多羅貝勒多鐸等人領兵修築義州城(錦州義縣義州鎮),“駐紮屯田,令明山海關外寧錦地方不得耕種”。又派兵先攻占錦州城的外圍據點,後又在四面紮營斷絕其外援。

公元1641年(崇禎十四年)三月,錦州東關守將吳巴什降清,清軍攻占錦州外城。至此清軍完成了對錦州城的包圍,“填壕毀塹,聲援斷絕”,錦州守將祖大壽向明廷報稱:“錦城米僅供月余,而豆則未及一月,倘狡虜聲警再殷,寧錦氣脈中斷,則松、杏、錦三城勢已岌岌,朝不逾夕矣。”明廷命洪承疇領王朴、楊國柱、唐通、白廣恩、曹變蛟、馬科、王廷臣、吳三桂八總兵,步騎十三萬,速令各鎮總兵“刻期出關”,速會兵於寧遠,解錦州之圍。

戰役過程

初戰

松錦大戰

松錦大戰洪承疇不敢冒進,駐紮寧遠,以窺探錦州勢態。並向朝廷表示:“大敵在前,兵凶戰危,解圍救錦,時刻難緩,死者方埋,傷者未起。半月之內,即再督決戰,用紓錦州之急。”兵部尚書陳新甲以兵多餉艱為由,主張速戰速決,催承疇進軍,崇禎帝詔令洪承疇“刻期進兵”,又分任馬紹愉、張若麒為兵部職方主事、職方郎中督促決戰。

突圍

1641年七月二十六日洪承疇在寧遠誓師,率八總兵、十三萬人,二十八日抵錦州城南乳峰山一帶,二十九日,命總兵楊國柱率領所部攻打西石門,楊國柱中箭身亡,以山西總兵李輔明代之。此時明軍士氣正銳,皇太極對清軍失利心急如焚。

皇太極帶病急援,“上行急,鼻衄不止”,晝夜兼行500餘里,1641年七月十九日到達錦州城北的戚家堡(遼寧錦縣齊家堡),分軍駐王寶山、壯鎮台、寨兒山、長嶺山、劉喜屯,就地挖壕,緊緊包圍在松山一帶,“斷絕松山要路”。

洪承疇與清軍決戰於松山、錦州地區,皇太極秘令阿濟格突襲塔山,趁潮落時奪取明軍屯積在筆架山的糧草十二堆。明軍“因餉乏,議回寧遠就食”,決定明日一早分成兩路突圍南逃。大同總兵王朴一回營便率本部人馬首先乘夜突圍逃跑,結果“各帥爭馳,馬步自相蹂踐”,黑夜中,明兵“且戰且闖,各兵散亂,黑夜難認”。總兵吳三桂、王朴等逃入杏山,總兵馬科、李輔明等奔入塔山。洪承疇等人突圍未成,困守松山城(錦州松山區松山鎮),幾次組織突圍,皆告失敗,不久“轉餉路絕,闔城食盡”,松山副將夏承德遣人密約降清,以為內應。

決戰

公元1642年(崇禎十五年)二月十八日城陷,總兵邱民仰、王廷臣、曹變蛟被殺,洪承疇、祖大樂兵敗被俘至瀋陽,三月八日,祖大壽率部獻城歸降,清軍占領錦州。四月二十二日,清軍用紅衣大炮轟毀杏山城垣,副將呂品奇率部不戰而降,松山、錦州、杏山三城盡沒,至此松錦大戰結束。洪承疇為表示忠於明室,宣布絕食,到了五月剃髮降清。洪承疇投降以後,明朝不知道他已經變節,思宗聞之大震,輟朝特賜祭九壇,祭到第九壇的時候,又得到軍報,說洪承疇降清了,京城大嘩。據《清太宗實錄》記載:“是役也,計斬殺敵眾五萬三千七百八十三,獲馬七千四百四十匹,甲冑九千三百四十六件。明兵自杏山,南至塔山,赴海死者甚眾,所棄馬匹、甲冑以數萬計。海中浮屍漂蕩,多如雁鶩。”松錦大戰標著著明朝在遼東防禦體系的完全崩潰,明朝在遼東的最後防線僅剩下山海關的吳三桂部。

戰役分析

清朝方面

松錦大戰

松錦大戰另外,皇太極在松錦大戰中,戰略打擊目標的選擇,作戰時機的掌握,用兵方略和臨陣指揮等方面都表現出卓越的軍事才能。最為突出的是:他善於從失敗中吸取教訓,如以往八旗精兵良將善於奔襲野戰之長,為了避其不長於攻堅城之短,因此在松錦大戰中,始終採取圍城打援的戰術,不僅消滅了洪承疇率領的十三萬援軍,而且困逼松山、錦州、杏山的明軍守將獻城投降,摧毀了明軍經營多年的寧錦防線,為進取中原鋪平了道路。

明朝方面

這次松錦大戰失敗,致使關外明軍精銳盡喪,松錦杏三城俱失,造成這種慘敗的最根本的原因是明廷的政治腐敗,在此戰役中反映尤為突出的有以下幾點:

盲目催戰。當時崇禎皇帝、兵部尚書陳新甲等人,偏信“原屬刑曹,本不知兵”的遼東監軍張若麒輕敵冒進之言,一味催戰。因此,洪承疇“輕進頓師,進不能突圍,退不能善後,形見勢絀,……遂使重臣宿將選率驍騎,十萬之眾,覆沒殆盡”。

督監不和。薊遼總督洪承疇根據關外兵力和錦州守將祖大壽“逼以車營,毋輕戰”的意見,主張且戰且守,步步為營,逐步向前推進以解錦州之圍。而監軍張若麒卻反對,“振臂奮袂,扶兵之勢,收督臣之權,縱心指揮”,於是明軍“但知有張兵部,不知有洪都督,而督臣始無可為矣”。總督和監軍兩者互相掣肘,明軍不知所從。

指揮失誤。洪承疇雖然精通兵家權謀,由於考慮到個人的得失安危,所以屈從於陳新甲、張若麒等人的權勢。當“陳新甲趣之,未免輕進以頓師”時,他就孤軍深入;當“張若麒惑之,倏焉退師以就餉”時,他就率軍南逃。因此,洪承疇在指揮作戰上,表現出猶豫和動搖,這就必然導致明軍失敗。

將官畏死。明軍在松山與清軍對陣時,兵員和火器都勝於清軍,本應決一死戰以解錦州之圍,但是一些明軍將領畏死,卻棄戰南逃,如總兵王朴為了自己活命,不顧全軍安危,違約先遁,造成明軍松山大敗。又如明廷為了解救洪承疇,命順天巡撫楊繩武、兵部侍郎范志完率軍赴松山解圍,可是“皆斂兵不敢出”。

影響

松錦大戰

松錦大戰從此,明朝山海關外,僅剩下寧遠一座孤城,關寧錦防線徹底被摧毀。在此次戰役中,雖然明軍由於上層指揮的失誤而遭遇慘敗,但廣大明軍將士“視死如歸,鮮有乞降者。擁荷其將,立於海中,伸臂冀蔽,俾不中箭,不失敬禮,死而後已”,蹈海死者以數萬計,展現出了寧死不屈的民族氣節。

時人談遷評價道:“九塞之精銳,中國之糧芻,盡付一擲,竟莫能續御,而廟社以墟矣!”

《皇清開國方略》謂:“太宗神謀勇略,制勝出奇,破明兵十三萬,如摧枯拉朽,指顧而定。”