簡介

東觀是中國東漢宮廷中貯藏檔案、典籍和從事校書、著述的處所。位於洛陽南宮,修造年代不可考。建築高大華麗,最上層高閣十二間,四周殿閣相望,綠樹成蔭,環境幽雅。章帝、和帝以後,為宮廷收藏圖籍檔案及修撰史書的主要處所。

東觀歸漁

東觀歸漁漢代諸帝十分重視東觀所藏典籍、檔案的校閱和整理。永元十三年(101)春,和帝劉肇往東觀“覽書林,閱篇籍”,並“博選術藝之士以充其官”。此後,鄧康、馬融、李勝等人,先後以校書郎、校書郎中、東觀郎等職多次值東觀“典校秘書”。其中規模最大的一次是安帝永初四年 (110),詔令謁者劉珍及五經博士校定東觀所藏五經、諸子、傳記、百家藝術,整齊脫誤,是正文字。後又闢為近臣習讀經傳的地方。

東觀的豐富收藏,為漢代史的修撰創造了極其有利的條件。自和帝時起(公元92),班昭、劉珍、李尤、劉毅、邊韶、崔寔、伏無忌、蔡邕等名儒碩學,先後奉詔於東觀撰修國史,歷時百餘年,廣泛採用本朝檔案典籍,陸續撰成《漢記》143篇 (因修撰於東觀,世稱 《東觀漢記》)。後遭董卓之亂,破壞嚴重。

主要功能

東觀最主要的功能當然是收藏圖書,特別是新近問世的著作。《後漢書·張奐傳》載,張奐少游三輔,師事太尉朱寵,學習《歐陽尚書》,深感四十多萬字的《牟氏章句》浮辭繁多,精簡為九萬字,“乃上書桓帝,奏其《章句》,詔下東觀”。很可惜的是,這些藏書,到東漢後期,隨著內亂的加劇,與其他藏書室的珍寶一起散失殆盡。《後漢書·儒林傳序》載:“初,光武遷還洛陽,其經牒秘書載之二千餘兩,自此以後,參倍於前。及董卓移都之際,吏民擾亂,自辟雍、東觀、蘭台、石室、宣明、鴻都諸藏典策文章,競共剖散,其縑帛圖書,大則連為帷蓋,小乃制為囊。及王允所收而西者。裁七十餘乘,道路艱遠,復棄其半矣。後長安之亂,一時焚盪,莫不泯盡焉。”

東觀著作

東觀著作東觀的另一重要功能是負責史籍的校訂。《後漢書·吳延史盧趙列傳》記載盧植上疏:“臣少從通儒故南郡太守馬融受古學,頗知今之《禮記》特多回冗。臣前以《周禮》諸經,發起秕謬,敢率愚淺,為之解詁,而家乏,無力供繕寫上。願得將能書生二人,共詣東觀,就官財糧,專心研精,合《尚書》章句,考《禮記》失得,庶裁定聖典,刊正碑文。古文科斗,近於為實,而厭抑流俗,降在國小。中興以來,通儒達士班固、賈逵、鄭興父子,並敦悅之。今《毛詩》、《左氏》、《周禮》各有傳記,其與《春秋》共相表里,宜置博士,為立學官,以助後來,以廣聖意。”可見考訂典籍是東觀最重要的工作。東漢時期,大規模地整理典籍見於記載的主要有三次:第一次是在章帝建初四年(79)諸儒校訂五經。楊終作《上言宜令諸儒論考五經同異》,認為“宜如石渠故事,永為後世則”。這年十一月,章帝接受其建議,“於是詔諸儒於白虎觀論考同異焉”。當時班固任校書郎,將這次會議記錄整理而成《白虎通》一書盛行於世。第二次是在章帝章和元年(87),朝廷征詔曹褒校訂典籍。《後漢書·張曹鄭列傳》載:“章和元年正月,乃召(曹)褒詣嘉德門,令小黃門持班固所上叔孫通《漢儀》十二篇,敕褒曰:‘此制散略,多不合經,今宜依禮條正,使可施行。於南宮、東觀盡心集作。’褒既受命,及次序禮事,依準舊典,雜以《五經》讖記之文,撰次天子至於庶人冠婚吉凶終始制度,以為百五十篇,寫以二尺四寸簡。其年十二月奏上。帝以眾論難一,故但納之,不復令有司平奏。”第三次是在桓帝熹平四年(175)由蔡邕為首校訂五經,並將定本鐫刻於石碑上,史稱“熹平石經”。三次校訂史籍,東觀著作起到重要的作用。

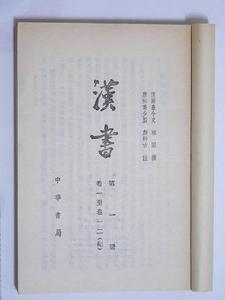

修史,主要是修撰當朝史跡,也是東觀著作的重要工作。前期主要以班彪、班固、班昭一家為主修撰《漢書》;後期先後由劉珍、張衡、蔡邕等主其事,修撰《東觀漢記》。所以《史通》說:“中興之史,出自東觀。”需要指出的是,東觀不僅是藏書之所,東觀還要起到教書育人的作用。《後漢書·皇后紀》記載鄧太后“自入宮掖,從曹大家受經書,兼天文、算數。晝省王政,夜則誦讀,而患其謬誤,懼乖典章,乃博選諸儒劉珍等及博士、議郎、四府掾史五十餘人,詣東觀讎校傳記。事畢奏御,賜葛布各有差。又詔中官近臣於東觀受讀經傳,以教授宮人,左右習誦,朝夕濟濟”。東觀著作之優秀者,還被畫像,懸在東觀,以供人們景仰。如《後漢書·高彪傳》就記載:“後遷外黃令,帝敕同僚臨送,祖於上東門,詔東觀畫(高)彪像以勸學者。”這就有點像當今的研究院或高等學府懸掛學術名流畫像一樣,成為道德文章的典範,當然是一件非常榮耀的事情。《後漢書·酷吏傳》載陽球奏罷鴻都文學書曰:“臣聞圖象之設,以昭勸戒,欲令人君動鑒得失。未聞豎子小人,詐作文頌,而可妄竊天官,垂象圖素者也。今太學、東觀足以宣明聖化。願罷鴻都之選,以消天下之謗。”這段話可以為推測提供強有力的旁證。

主要著作

根據現存史料,東觀的建立大約始於光武帝建武(25—56)末年和明帝永平(58—75)初年。《後漢書·班彪傳》載,班固“與前睢陽令陳宗、長陵令尹敏、司隸從事孟異共成《世祖本紀》”。《通典·職官八》:“蘭台令史班固、傅毅,洛陽令陳崇,長陵令尹敏,司隸從事孟異及楊彪等,並著作東觀。”

漢人風貌

漢人風貌東漢前期,與東觀的關係最為密切的作家莫過於扶風班氏家族了。班彪(3—54)字叔皮,扶風安陵(今陝西鹹陽東北)人。東漢初年,避難至天水,投奔隗囂門下,曾作《王命論》勸戒隗囂,不聽。後避地河西,依竇融。建武十二年(36)隨竇融還京師,舉茂才,拜徐令,稱病而免,潛心於西漢史著的寫作。史書未有班彪詔入東觀之記載,然其撰寫的前漢歷史,為班固撰寫《漢書》奠定了堅實的基礎,因此,他與東觀的關係確非尋常。班固(32—92)字孟堅,班彪之子。十六歲即入洛陽太學。二十三歲時,父卒,乃歸鄉里。明帝永平初年,東海王劉蒼為驃騎將軍輔政,延納人才,班固得以入選。以班彪續史未竟,乃潛精研思,欲成其業。其後,為校書郎,除蘭台令史,著作東觀,典校秘書,時在明帝永平末年。前引《後漢書·張曹鄭列傳》:“章和元年正月,乃召(曹)褒詣嘉德門,令小黃門持班固所上叔孫通《漢儀》十二篇,敕褒曰:‘此制散略,多不合經,今宜依禮條正,使可施行。於南宮、東觀盡心集作。’褒既受命,及次序禮事,依準舊典,雜以《五經》讖記之文,撰次天子至於庶人冠婚吉凶終始制度,以為百五十篇,寫以二尺四寸簡。其年十二月奏上。帝以眾論難一,故但納之,不復令有司平奏。”由此看出,東觀在明帝、章帝時期已經建立。班固即在明、章之間活躍於東觀。《隋書·經籍志》史部後序:“先是明帝召固為蘭台令史,與諸先輩陳宗、尹敏、孟冀等共成《光武本紀》。擢固為郎,典校秘書。固撰後漢事,作列傳載紀二十八篇。其後劉珍、劉毅、劉陶、伏無忌等相次著述東觀,謂之《漢記》。”其著作除《漢書》一百卷外,集部還著錄:“後漢大將軍護軍司馬《班固集》十七卷。《典引》一卷,蔡邕注。”班昭字惠班,一名姬,班固之妹。嫁同郡曹世叔。班固著《漢書》八表及《天文志》未竟而卒,和帝詔班昭就東觀藏書閣續成之。見《後漢書·列女傳》:“兄固著《漢書》,其八表及《天文志》未及竟而卒,和帝詔昭就東觀藏書閣踵而成之。帝數召入宮,令皇后諸貴人師事焉,號曰大家。每有貢獻異物,輒詔大家作賦頌。及鄧太后臨朝,與聞政事。以出入之勤,特封子成關內侯,官至齊相。時《漢書》始出,多未能通者,同郡馬融伏於閣下,從昭受讀,後又詔融兄續繼昭成之。”是班昭入東觀續補《漢書》在和帝時期(89—105)。《隋書·經籍志》集部著錄:“後漢徐令《班彪集》二卷,梁五卷。”在漢成帝班婕妤下著錄《班昭集》三卷。是扶風班氏家族多有文集行世。

從漢章帝(76—88)至漢順帝(126—144)為東漢中期。東觀著作中,馬融(79—166)最具聲望。馬融字季長,扶風茂陵(今陝西興平東北)人。馬援兄子馬嚴之子。據《後漢書·馬融傳》記載,其一生三入東觀:十三歲初入東觀,時在和帝永元三年(91)。安帝永初四年(110),拜為校書郎中,詣東觀典校秘書。是其二入東觀。當時鄧太后臨朝,鄧騭兄弟輔政。而俗儒世士,以為文德可興,武功宜廢,遂寢田狩之禮,息戰陳之法,故猾賊縱橫,乘此無備。馬融以為文武之道,聖賢不墜,五才之用,無或可廢。元初二年(115),上《廣成頌》以為諷諫,得罪了鄧氏,滯於東觀,長達十年。桓帝建和元年(147),外戚大將軍梁冀讓馬融誣奏李固,又為梁冀作《西第頌》。後出為南郡太守。以事得罪梁冀而被免官,髡徙朔方。後“得赦還,復拜議郎,重在東觀著述,以病去官”。是其三在東觀已在桓帝時期。《史通序》稱“昔馬融三入東觀,漢代稱榮”。其實在馬融看來未必如此,是滯留東觀。利用東觀豐富的藏書,馬融在此遍注儒家經典。這些詳見《隋書·經籍志》經部著錄。此外,集部還著錄:“後漢南郡太守《馬融集》九卷。”

東漢中期的東觀著作中,黃香是比較重要的文學家。他字文彊,江夏安陸人。博學經典,究精道術,能文章,京師號曰“天下無雙江夏黃童”。初除郎中,元和元年,肅宗詔香詣東觀,讀所未見書。香後告休,及歸京師,時千乘王冠,帝會中山邸,乃詔香殿下,顧謂諸王曰:“此天下無雙江夏黃童者也。”左右莫不改觀。案千乘王劉伉,建初四年(79)封。《後漢書·文苑傳》載:黃香“所著賦、箋、書、令凡五篇”。而張衡更是一位重要的文學家。張衡(78—139)字平子,南陽人。少善屬文,游三輔,因入洛陽。《後漢書·張衡傳》:“永國中,謁者僕射劉珍、校書郎劉騊駼等著作東觀,撰集《漢記》,因定漢家禮儀,上言請衡參論其事,會並卒,而衡常嘆息,欲終成之。及為侍中,上疏請得專事東觀,收檢遺文,畢力補綴。又條上司馬遷、班固所敘與典籍不合者十餘事。又以為王莽本傳但應載篡事而已,至於編年月,紀災祥,宜為元後本紀。又更始居位,人無異望,光武初為其將,然後即真,宜以更始之號建於光武之初。書數上,竟不聽。及後之著述,多不詳典,時人追恨之。”參與天文改歷工作,侍中施延、博士黃廣、太子舍人李泓、太尉劉愷、尚書令陳忠等人均參與其議。亦在安帝時入東觀。與張衡同時代的東觀著作還有劉毅,光武帝兄劉曾孫,敬王劉睦之子。初封平望侯。和帝永元(89—104)坐事奪爵。安帝元初元年(114)上《漢德論》並《憲論》十二,為劉珍、馬融稱美,拜為議郎。由此有名朝廷,為鄧太后詔入東觀。

《漢書》

《漢書》東漢後期,主要是指漢桓帝(147—167)至漢靈帝(168—189)時期。這個時期,雖然社會變亂加劇,但是,文化事業卻格外興旺,圖書激增。因此,在東觀之外,另建鴻都儲藏圖書。當然,國家藏書中心依然還是在東觀,中心人物就是蔡邕。蔡邕(133—192)字伯喈,陳留圉人。其入東觀的時間在漢靈帝劉宏建寧五年(172),同年改元熹平元年,當時蔡邕四十歲。蔡邕在東觀校訂史籍,前後六年,基本完成了其重要著作《漢記·十意》。此外,與蔡邕同時的盧植在東漢後期的東觀著作中也占有重要地位。盧植(?—190)字子乾,涿郡人。少從通儒南郡太守馬融受古學,博通古今之學,不守章句。建寧(168—171)中征為博士。熹平四年(175)拜九江太守。又曾為廬江太守。

東漢後期的東觀著作中,崔寔也是重要的文學家。他字子真,一名台,字元始。涿郡安平(今河北涿州)人。生卒年不詳。著名學者崔瑗之子。此外,還有鄧甫德、延篤、朱穆、邊韶等人也曾入直東觀。鄧甫德“永壽(155—158)中,與伏無忌、延篤著書東觀,官至屯騎校尉”。是其著作東觀在桓帝時期。朱穆(100—163)字公叔,南陽人。初舉孝廉。桓帝初年作《崇厚論》以諷時俗。又作《絕交論》名重一時。《後漢書》本傳未載其著作東觀的時間,但是根據延篤傳記可以確定其入東觀亦在桓帝時期。《隋書·經籍志》著錄:“益州刺史《朱穆集》二卷,錄一卷,亡。”邊韶字孝先,陳留浚儀人。以文章知名,教授數百人。《後漢書·文苑傳》:“桓帝時,為臨潁侯相,征拜太中大夫,著作東觀。再遷北地太守,入拜尚書令。後為陳相,卒官。著詩、頌、碑、銘、書、策,凡十五篇。”是其著作東觀在桓帝初年。

文學風貌

奉詔創作,無外乎歌功頌德,刻意追求繁縟華麗的風格。就其體裁而言,“頌”無疑是最佳的選擇。根據史料的排比,東觀著作的奉詔創作,影響比較大的有如下幾次:

第一次奉詔而作是在明帝末年、章帝初年。《後漢書·班彪傳》附班固傳載:“固又作《典引篇》,述敘漢德。以為相如《封禪》,靡而不典,楊雄《美新》,典而不實,蓋自謂得其致焉。”《典引》作於漢章帝初年。與此同時,班固又與賈逵、楊終、傅毅、侯諷、傅毅等並作《神雀頌》。《東觀漢記》卷十五載:“明帝永平十七年,神雀五色翔集京師,帝以問臨邑侯劉復,不能對,薦賈逵博物。對曰:‘昔武王修父之業,鸞鶩鳴於岐山,宣帝威懷戎狄,神雀仍集,此降胡之徵也。’帝召賈逵,敕蘭台給筆札,使作《神雀頌》。”華嶠《後漢書》:“賈逵字景伯,有贍才,能通古今學。神爵集宮殿上,召見,敕蘭台給筆札,作《神雀頌》,除蘭台令史。”《論衡·佚文篇》:“永平中,神雀群集,孝明詔上神雀頌,百官頌上,文皆瓦石,惟班固、賈逵、傅毅、楊終、侯諷五頌金玉,孝明覽焉。”《後漢書·鄭范陳賈張列傳》亦有類似記載。《隋書·經籍志》有傅毅《神雀頌》一卷,當是彙編諸家之作而成。

第二次是在漢和帝劉肇永元十三年(101)。根據《後漢書·和帝紀》記載,這年正月,和帝幸東觀,覽書林,閱篇籍,博選術藝之士,以充其官。《後漢書·李尤傳》載:“和帝時,侍中賈逵薦尤有相如、楊雄之風,嘲詣東觀,受詔作賦,拜蘭台令史。”李尤《東觀賦》、《東觀銘》大約就作於是時。

漢桓帝

漢桓帝第三次大規模奉詔創作的題目是《四巡頌》。但是,四巡頌的創作前後綿延數年,非一時之作。崔寔元和三年奏上,為此還有《上四巡頌表》,頌稱漢德,為章帝賞識。同時,丁鴻亦作《奏東巡瑞應》。傅毅、班固並有《東巡頌》,見《古文苑》卷二十一。唯班固之作,《古文苑》作者題作蔡邕。而《藝文類聚》卷三十九、《初學記》卷十三、《太平御覽》卷三百五十八,並題班固撰。章帝之後,馬融於漢安帝劉祜延光三年(124)上《東巡頌》16。帝奇其文,召拜郎中。《後漢書》本傳:“太后崩,安帝親政,召還郎署,復在講部。出為河間王廄長史。時車駕東巡岱宗,融上《東巡頌》,帝奇其文,召拜郎中。”張衡《東巡誥》當亦作於此時,稱“惟二月初吉,帝將狩於岱”。

從上述奉詔創作看,頌體為其核心。而頌的本意就是歌功頌德,甚至“虛而為盈,亡而為有”。為了彌補內容上的不足,就在文辭上翻新花樣,繁縟壯麗自然是他們共同的追求。《典引》就是典型的一例。同樣是歌頌漢德,司馬相如有《封禪文》,揚雄有《劇秦美新》。班固再寫,又有什麼新意呢?他在序中這樣寫道:“伏惟相如《封禪》,靡而不典,楊雄《美新》,典而亡實。然皆游揚後世,垂為舊式。”文章從太極敘起,用以說明“漢劉”淵源天意,體現盛德。最後歸結到:“汪汪乎丕天之大律,其疇能亘之哉?唐哉皇哉!皇哉唐哉!”將唐堯與漢德緊密聯繫起來。蔡邕註:“言誰能竟此道,惟唐堯與漢,漢與唐堯而已。”而在典則方面,就是極力用典。根據舊注,本文多次用到《周易》、《尚書》、《毛詩》、《左傳》、《孝經》等經典,甚至還運用了《老子》、《莊子》及緯書的典故,表現為繁縟的特點。該文主要以四句為主,如:“神靈日燭,光被六幽,仁風翔乎海表,威靈行於鬼區。”形成後來四六句的雛形。此外,有些文字注重氣勢,如:“是以來儀集羽族於觀魏,肉角馴毛宗於外囿,擾緇文皓質於郊,升黃暉采鱗於沼,甘露宵零於豐草,三足軒翥於茂樹。”“夫圖書亮章,天哲也;孔猷先命,聖孚也;體行德本,正性也;逢吉丁辰,寤寐也。順命以創製,定性以和神,答三靈之繁祉,展放唐之明文,茲事體大而允,寤寐次於聖心。”如此等等,通過排比的句式,增強了語言的氣勢。這種文學特質,展現了東漢一朝的整體文學風貌。

地位影響

一個學派的形成必須有幾個基本條件,其中最重要的一條就是要有共同追求的學術目標。東觀著作所追求的就是史家的風範。其影響所及主要表現在兩個方面,最直接的影響是在這種風氣的帶動下,各種雜史、筆記相繼而出,中國古典小說由此而興。歷來文史不分,大約始於此。故《韓非子·難言》:“捷敏辯給,繁於文采,則見以為史。”賈誼《新書·胎教》就徵引了《漢書·藝文志》小說家類著錄的《青史子》以為論題的佐證。章太炎說:“疑《青史子》即左氏所著書,《左氏》故稱《青史》也。史之所記,大者謂《春秋》,細者謂小說,故《青史子》本古史官記事也。賈生所引胎教之道云云,是禮之別記也,而錄在小說家。”可見,史與小說家自古就有著千絲萬縷的關係。東漢以後,這種關係似乎更加密切。趙曄《吳越春秋》歸入雜史類,《漢武故事》、《西京雜記》等歸入舊事類,《宣驗記》、《應驗記》、《列異記》、《述異記》、《異苑》、《搜神記》、《志怪》、《齊諧記》、《幽冥錄》、《洞冥記》、《冤魂記》等等小說歸入雜傳類。至少在隋唐士人心目中,這些均可歸入史類的著作。劉知幾《史通》具體將其歸入史學著作的“補註”一類,以為“好事之子,思廣異聞,而才短力微,不能自達,庶憑驥尾,千里絕群,遂乃掇眾史之異辭,補前書之所闕”。所以魯迅《中國小說史略》第一篇就說:《漢書·藝文志》小說家類所錄十五家,“大抵或托古人,或記古事,托人者似子而淺薄,記事者近史而悠繆者也”。

張衡

張衡另外一個影響就是辭賦創作所追求的實錄風格。知道東觀的建立首先是修國史。故前期的創作以史傳為主。譬如班彪、班固父子修撰《漢書》;後期以劉珍、張衡、蔡邕等人為主修撰《東觀漢記》,形成了一個嚴謹徵實的創作傾向。故《史通·內篇·載文》稱:“漢代辭賦,雖雲虛矯,自余它文,大抵猶實。”就是所謂“虛矯”的辭賦,東漢以後也發生由虛矯而質實的變化。《後漢書·班固傳》:“自為郎後,遂見親近。時京師修起宮室,浚繕城隍,而關中耆老猶望朝廷西顧。固感前世相如、壽王、東方之徒,造構文辭,終以諷勸,乃上《兩都賦》,盛稱洛邑制度之美,以折西賓淫侈之論。”李賢註:“相如作《上林》《子虛》賦,吾丘壽王作《士大夫論》及《驃騎將軍頌》,東方朔作《客難》及《非有先生論》。其辭並以諷諭為主也。”鍾肇鵬《王充年譜》據其賦中“寶鼎見兮色紛紜”、“獲白雉兮效素鳥”二句,考訂寶鼎見在永平六年,獲白雉在永平十一年,故確定“賦必作於此時(永平十一年)”。但是,此說未必準確,因為賦有“遂綏哀牢開永昌”句。據李賢註:“綏,安也。哀牢,西南夷號。永平十二年,其國王柳貌相率內屬,以其地置永昌郡也。”則事在十二年。王觀國《學林》卷七“古賦題”以為“兩都賦”實為一篇,“昭明太子乃析而為《西都賦》、《東都賦》,誤矣”。《兩都賦》約作於明帝永平十二年(69)前後,其時班固正在著作郎任上,故創作上表現為按實而錄的色彩。在這種風氣的影響下,張衡的《二京賦》、王延壽的《魯靈光殿賦》等踵事增華,變本加厲,使得東漢辭賦創作表現出一種與西漢迥然有別的時代色彩。