簡介

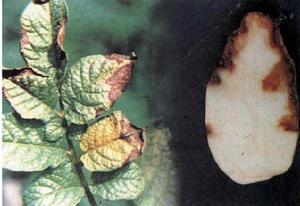

葉片受害狀

葉片受害狀晚疫病古已有之,1845年比利時首次報導了晚疫病的發生,隨後該病在歐洲迅速傳播開來。

近年來,國內隨著番茄種植面積的擴大,重茬密集種植格局給晚疫病菌的生長提供了有利環境,晚疫病的爆發與流行已嚴重威脅著番茄生產,通常年份減產10%~30%,病害流行時可達80%,甚至絕產。

生產上防治番茄晚疫病的主要方法是化學藥劑與農業綜合防治,但長期使用化學藥劑防治會造成環境污染並會使番茄對晚疫病菌產生抗藥性,培育和利用抗晚疫病品種是防治番茄晚疫病最有效的措施。

晚疫病是當前番茄的主要病害之一,發病時該病會很快蔓延擴展,常給菜農造成很大的損失,須及早注意防治露地番茄晚疫病。

典型症狀

青果受害狀

青果受害狀1、幼苗期。葉片上出現水浸狀暗綠色至褐色不規則形病斑,並向莖部蔓延,在接近葉柄處變成黑褐色,使幼莖腐爛、造成幼苗倒伏而死,濕度大時,病斑上長出白色霉。

2、成株期。葉片:多從植株下部葉片的葉尖或葉緣開始發病,初出現水浸狀暗綠色不規則形病斑,後病斑擴大變成褐色,濕度大時,葉背面可見寬1~2毫米的白色霉;乾燥時,病部呈青白色,乾枯易碎。莖稈:病莖上出現水浸狀暗褐色不規則形略有凹陷的病斑,病重時,病斑呈黑褐色腐敗狀,造成植株萎蔫或從腐敗處折斷。青果:果面上出現水浸狀灰綠色硬斑,後變為暗褐色或棕褐色、呈雲紋狀,邊緣明顯,生有少量白黴,一般不軟腐。

疾病表現:

葉片染病:多從植株下部葉尖或葉緣開始發病,初為暗綠色水浸狀不整形病斑,擴大後轉為褐色。高濕時,葉背病健部交界處長白黴。

幼苗染病:病斑由葉向主莖蔓延,使莖變細並呈現黑褐色,致全株萎蔫或折倒,濕度大時病部表面生白黴。

莖上染病:病斑呈黑褐色腐敗狀,引致植株萎蔫。

果實染病:主要發生在青果上,病斑初呈油浸狀暗綠色,後變成暗褐色至棕褐色,稍凹陷,邊緣明顯,雲紋不規則,果實一般不變軟,濕度大時其上長少量白黴,迅速腐爛。

發病條件

晚疫病

晚疫病1、寄主抗病性與發病的關係。小種專化抗性(垂直抗性)在同一生育期中是最穩定的,無論在芽期、幼苗期、花前和花後,對能侵染該品種的小種,各生育期都感病,對不能侵染的小種,各生育期都抵抗。這種特性,對於選育抗病品種是有利的,苗期鑑定的結果可反應成株期的抗性。寄主的田間抗性,則以芽期最易感病,以後抗病力逐漸增加。一直到現蕾期抗病力又下降,開花期最感病。田間病害流行也多從開花期開始。

種薯帶菌和中心病株雖然是病害主要的初侵染來源,但它們的數量不是病害流行的主導因素。馬鈴薯晚疫病的發生和流行受品種和氣象條件的影響較大,其中又以氣象條件為決定性因素。

2、氣象條件的影響。在種植感病品種的地區,氣候條件是病害流行的決定因素。在相對濕度95以上,溫度l8~22°C條件下,有利於孢子囊大量形成,產生遊動孢子的最適溫度為lO~13°C,孢子囊和遊動孢子都需要在水滴中才能萌發。溫度在2O~23°C時,菌絲在寄主組織內生長最快。因此,在較低溫或陰雨天氣,空氣濕度大,早晚有霧、露水的情況下易於發病。當年雨季的遲早和雨量大小直接影響病害發生的早晚和輕重。降雨早,病害發生早且嚴重,反之,天氣乾旱,雨水少,病害可能不發生或少發生。田間發病的高峰期往往在降雨高峰之後。

晚疫病為一種典型的流行病,氣象條件對發病和流行有極為密切的關係,當條件適於發病時,病害可迅速爆發,從開始發病到全田枯死,最快不到半個月。田間馬鈴薯晚疫病流行的關鍵氣象條件為:24小時內至少有6小時降雨且溫度不低於10℃;空氣相對濕度至少連續6小時保持在90%以上。風主要影響馬鈴薯晚疫病菌孢子囊的擴散。

3、病原基數。發病輕重與其有直接關係如果上一年病害發生重,田間病殘體多,第2年發病就重,反之則輕。溫室、塑膠大棚番茄發病的早晚、輕、重與露地栽培番茄的發病有直接關係。

4、品種、品種之間抗病性存在明顯差異,葉片小、厚而茸毛多的品種較抗病。

4栽培條件。地勢低洼,排水不良,通風不暢,過度密植等造成田間濕度大的地塊,發病重。偏施氮肥使植物徒長,或土壤粘重、缺肥使植株生長不良都會降低抗病力。大棚番茄在連陰天、澆水過多、放風不及時等情況下發病重。

總之、晚疫病屬低溫高濕型病害,空氣相對濕度80%以上即可成功侵染,病菌發育最適濕度為白天20-22℃,夜晚10℃以上。低溫、陰雨、濕度大,早晨和夜晚多霧的情況下易發病。在重茬地、偏施氮肥或密度過大、光照不足、通風不良時容易引發病害。

發生原因

一是輪作倒茬困難。隨著種植面積的擴大,輪作倒茬困難,連作使土壤中病菌逐年積累,危害加重。

二是田間病株處理不當。有的種植戶把植株殘體堆積田頭地頭,沒有進行深埋或燒毀,殘葉病果地里隨處可見。

三是氣候因素。一般,秋季連陰雨天氣較多,氣溫偏低,田間濕度大,為晚疫病的傳播蔓延創造了有利條件。

四是防病意識不強。有的種植戶未堅持“以防為主,防重於治”的防治原則。發病後用藥次數不夠,噴藥後遇雨沒有補噴等,都導致防治效果不佳。

發病途徑

晚疫病

晚疫病晚疫病發病途徑。晚疫病菌有明顯的生理分化現象,目前,分為16個生理小種。晚疫病發生以帶菌種薯為主要初侵染來源。病薯播種後,多數病芽失去發芽力或出土前腐爛,部分能長成健康的幼苗,只有極少數感病輕微的病苗,可以成長並在莖基部形成不明顯的莖斑,在潮濕的環境下莖斑可產生孢子囊,這種病株稱為中心病株。

病薯播種後,塊莖上或同穴病芽上所形成的孢子囊,也可以借風雨傳播而侵染附近植株的下部葉片,成為中心病株。病苗的出土率以及中心病株的形成率又因氣候、土壤和栽培條件不同而有很大的差異。其二,前一季遺留土中的孢子囊、病殘組織以及染病的自生苗,也可成為下一年的初侵染源。其三,播種前淘汰的帶菌塊莖,任意棄置室外,也可產生袍子囊,引起田間發病。

病害的初侵染來源雖然很少,但在適宜條件下能迅速繁殖,多次再侵染,以致流行。如病菌來源於本地塊中的中心病株時,初期有明顯的發病中心,並且病斑多形成於底部葉片。如病菌來源於本地塊以外。發病初期就可在短期內出現大量零星分散的病斑,而且多數發生於上部葉片。

病原物

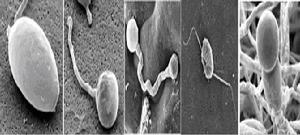

病原物

病原物致病疫霉(Phytophthorainfestans(Mont.)deBary),鞭毛菌亞門疫霉屬。在固體培養基上生長緩慢,氣生菌絲中等至茂盛,無色無隔,壁薄,自由分枝,粗4.9-12.0um;未見菌絲膨大體。孢囊梗由菌絲生出,直立,無色,合軸分枝,粗5-9um,頂端稍膨大並著生孢子囊,孢子囊成熟時被推向一側,梗繼續生長,於頂端再形成孢子囊,梗與孢子囊接觸點膨大,使整個孢囊梗呈粗細相間的節狀。

孢子囊橢圓形至卵形,在寄主和培養基上常大量產生,具半乳突,頂生,24-54um×19-30um,平均36.5um×22.6um,長寬比值為1.5,基部逐漸變細,具脫落性,孢囊柄短(<5um);萌發時產生遊動孢子或芽管,每一孢子囊可釋放出5-12個遊動孢子。休止孢子球形,直徑9.8-12.8(平均11.37)um。不產生厚垣孢子異宗配合。藏卵器球形,平均直徑38um,壁光滑。雄器圍生。卵孢子球形,平均直徑30um,常不滿器。

致病疫霉有A1和A2兩種交配型,在自然條件下,只有當A1和A2菌株同時存在時才可通過異宗配合形成卵孢子。在許多國家,由於只存在A1一種交配型,因此,在自然條件下,致病疫霉並不具備進行有性繁殖的條件。但最經越來越多的國家陸續發現A2交配型,這已經引起了人們的高度重視。

晚疾病菌是一種寄生性很強的真菌,只能在特定的培養基上生長並形成孢子囊。晚疫病菌的寄主範圍較窄,栽培植物中只能侵染馬鈴薯和番茄,試驗證明:馬鈴薯晚疫病菌中只有致病力強的類群可以侵染番茄,而番茄晚病病菌可以侵染除高抗品種以外的各種馬鈴薯品種。進過實驗可知:適於番茄晚疫病菌生長的培養基為黑麥培養基和燕麥培養基;病菌在黑麥培養基上產孢最理想;番茄晚疫病菌菌絲生長的最適宜溫度為(20+2)°C;最適宜的產孢溫度為2O°C;病菌生長的最適pH6.0~7.0;適宜產孢的pH7.0;光照不利於病菌的生長及產孢。

晚疫病菌有明顯的生理分化現象,可分為許多生理小種。B1ac1953年提出了“馬鈴薯晚疫病菌生理小種國際命名方案”,此方案以16種基因型的馬鈴薯為鑑別寄主,它仍是由四個抗病基因R1、R2、R3、R4組合而成的,根據晚疫病菌在16個鑑別寄主(或R1、R2、R3、R4、四個鑑別寄主也可)上引起的反應,相應地命名小種為;(1);(2);……(1,2);(1,3);……及(1,2,3,4),等16個小種。

其後,除上述四個基因型外,又陸續發現一些其他的抗性基因。至今,己發現11個R基因。利用這些基因的各秒組合的品種作鑑別寄主,又可鑑定出更多相應的新生理小種。

防治措施

1、加強水肥管理。進入結果期後,看天、看地、看植株長勢,適量澆水,保持地面濕潤即可,不能大水澆灌,要避免澆地後遇降雨天,降熱雷雨後,套用井水串澆;採收果後結合追施氮肥,每667平方米麵積用草木灰50千克,或氯化鉀10千克,追施1~2次,以提高植株的抗病性。

2、改善通風條件。可在晴天上午,適時適度整枝、打杈、摘老葉。

3、噴藥預防。在澆地前或降雨前,可噴灑甲霜靈、甲霜靈·錳鋅、三乙膦酸鋁、防毒礬等內吸性殺菌劑(使用濃度見下)。

4、摘除傳染源。及早清除初發病的病葉、病果、病株等,裝袋運到田外深埋。

防治方法

西紅柿晚疫病

西紅柿晚疫病根據晚疫病的發生特點,應採用農業防治為主避免連作傳播是關鍵,發病前後施藥是保證,實行預防為主,綜合治理的防治措施。

1、清潔田園:番茄、黃瓜、辣椒、芹菜等作物收穫後,徹底清除病株、病果,減少初侵染源。經常檢查植株下部靠近地面的葉片,一旦發現中心病株,立即除去病葉、病枝、病果或整個病株,並及時帶出棚外,在遠離溫室大棚或田塊的地方深埋或燒毀,同時立即施藥和連續用藥,防止病害蔓延。在植株傷口處塗抹40%甲霜銅可濕性粉劑,有效控制發病中心。

2、因地制宜選用抗病品種:選擇較抗晚疫病的美國大紅、上海合作908、唐都等優良品種。

3、輪作倒茬:避免與茄科作物連作、鄰作與其它非寄生作物如甘藍、芥菜、青菜、油麥菜等輪作2—3年。

4、培育無病壯苗:病菌主要在土壤或病殘體中越冬,因此,育苗土必須選用未種植過茄科作物的土壤,提倡用營養缽、穴盤等培育無病壯苗。

5、合理密植:高壟覆膜栽培,根據不同品種生育長短、結果習性,採用不同的種植方法、大小,行70cm×40cm×30cm,合理密植可改善田間通風透光條件,降低田間濕度,減輕病害的發生。

6、加強田間管理:施足基肥,實行配方施肥,避免施氮肥、增加有機肥和磷、鉀肥,增強植株抗性。合理進行整枝打杈,減少養分消耗,促進主莖的生長。當苗高30cm左右時要及時搭架用長1.5m的樹枝或竹桿拱“井”字形架。整枝打架還有利防倒伏,提高通風透光能力,降低田間溫度,從而減輕病害。

7控制好田間濕度:對於溫室種植番茄:濕度是室溫下引發病害的關鍵因子,因此應重點控制棚內濕度。判斷棚內濕度是否適宜有2個經驗依據:一是地面保持外乾內濕為最好;二是葉面結露時間,結露時間1晝夜最長不超過10小時,揭簾後不超過2小時,否則將會引起病害。澆水時應在晴天上午,澆後適當放風排濕,以保持棚內的濕度適當。

8、藥劑防治:當田間出現中心病株後、立即拔除深埋或燒毀,並用硫酸銅液噴灑株穴消毒。初發期用2%胺基酸寡糧素水劑(好普)300-800倍防液好,或用72%鋅、霜脲可濕性粉劑杜邦克露500倍液。64%防毒礬可濕性粉劑400倍液或69%安克錳鋅900倍液58%甲霜、錳鋅可濕性粉劑(雷多而錳鋅)500倍,75%百菌清可濕性粉劑倍液,7-10天噴霧一次,連續噴2-3次。對於溫室番茄,在其定植後,可噴施40%乙磷鋁或64%防毒礬或58%甲霜靈錳鋅。

發病期間,應交替用藥。使用的藥劑為:58%雷多米力;或65%代森錳鋅:58%甲霜靈錳鋅或64%防毒礬可濕性粉劑,7—10天/次,連噴3—5次。遇到連陰天時應採用煙霧熏法和粉塵噴施法。煙霧熏法:每畝次施放10%百菌清煙霧劑500克或煙之保2小袋,點燃後蒙棚1夜,7—1O天/次。粉塵法:每畝次噴施5%百菌清粉劑1000克,也可用250克粉塵伴侶+20克75%百菌清一或64%防毒礬可溶性粉劑。發病重時,噴霧、噴粉塵、煙霧熏蒸3種方法交替使用。由於對植株傷害較大,72.2%普力克水劑最好在病情嚴重時與其他藥劑交替使用。此時,用藥時間可縮短為3—5天/次。

案例

馬鈴薯晚疫病

馬鈴薯晚疫病榆中縣晚疫病發生情況及趨勢

榆中縣年降雨量在300~500毫米,屬中部半乾旱地區。晚疫病一般在2006年6月下旬至7月下旬開始發病,發病率約在30%左右。但也有地域差異,北部乾旱山區發病輕,南部二陰山區發病重;雜草少的地區發病輕,雜草多的地區發病重;施肥高的川水灌區發病輕,施肥低的旱地重。與6月上旬至7月中旬的降雨量多少有直接關係,一般降雨量少時發病輕,降雨量多時發病重。

晚疫病對品種的敏感性較強,抗晚疫病品種感病輕,反之則重;一般來說中早熟品種感病重,中晚熟品種感病輕;馬鈴薯品種間對晚疫病的抗病力有很大差異,一般葉片平滑寬大,葉色黃綠,匍匐型的品種容易感病,葉片小而茸毛多,葉肉厚,顏色深綠的直立型品種比較抗病;葉片表面氣孔數目多的品種也容易感病。馬鈴薯的不同生育時期對晚疫病的抗病力也不一致,一般幼苗期抗病力強,而開花期前後最容易感病。葉片著生部位不同發病率不同,頂葉最抗病,中部次之,底葉最容易感病。

近年來,榆中縣馬鈴薯種植面積不斷擴大,輪作的間隔年限縮短,農民對晚疫病的防治意識較差,晚疫病的發生趨於加重。2005年,由於5~7月降雨偏多,5月降雨量為106毫米,比歷年同期偏多148%,6月降雨量為71.50毫米,比歷年同期偏多28%,7月降雨量為120.50毫米,比歷年同期偏多125%,發病較2004年嚴重。據南部二陰區調查,7月中旬開始發病,發病率不足5%,到8月中旬發病達到30%~50%,更有甚者達到80%~100%(如品種抗疫白)。據北部半乾旱區調查,7月下旬開始發病,發病率5%以下,到8月下旬發病約在10%~20%,9月中下旬發病約在30%左右,相對南部山區發病較輕。