明寧靖王墓

明寧靖王墓簡介

寧靖王落難皇族—明寧靖王(西元1618年﹏1683年)為明太祖九世孫遼王的後裔,永曆18年,隨鄭經來台灣。永曆37年,鄭克 明寧靖王墓

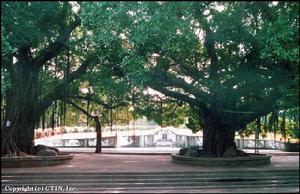

明寧靖王墓改朝換代時,最可憐的莫過於「皇族」;他們背負了國亡家破的血債,下場不是成為階下囚或者死路一條,就是流亡海外,力圖復國,但能成功的卻寥寥可數;最後的結果大多客死異鄉,漸漸的被人遺忘。但在台灣,卻有一位從事復國大業的明朝王室,他的恩德始終烙印在高雄縣湖內鄉居民的內心深處。他,就是寧靖王—朱術桂。朱術桂是明朝王室,滿清入主中國以後,他先後擁戴幾位皇帝的後代,力圖東山再起,但並沒有成功。後來,他渡海來台,與鄭成功齊心從事復國大業。在台灣,朱術桂住在寧靖王府(今台南大天后宮),並於高雄縣湖內鄉地區開墾良田。西元1683年,清朝大將施琅率軍攻台,朱術桂知道自己已無容身之所,他不願再苟且偷生,毅然決定以身殉國。臨死前,朱術桂特地燒毀田契,把數十甲田地全數送給佃戶,然後,才從容的懸樑自盡;他的五位妃子更是早他一步自殺,以示忠心。

明寧靖王墓

明寧靖王墓大明寧靖王的事跡

在祖國美麗富饒的寶島——台灣,有二處明朝宗室的墓葬,300餘年來,香火不絕,祭祀者不斷。對於墓主寧靖王、五妃的事跡,不僅見之於許多列傳和各種報端,也為島內人們所頌揚。他(她)們的墓地,成為台灣省境內唯一的封建王朝宗室墓地,受到了很好的保護。寧靖王,名朱術桂,字天球,別號一元子,是明太祖九世孫遼王的後代。初授輔國將軍,崇禎帝死後,福王在南京即位,封朱術桂鎮國將軍,鎮守寧海。1645年受封寧靖王。後曾監鄭成功、鄭鴻逵軍。鄭成功驅荷復台後,寧靖王攜家眷於1664年到達台灣,積極回響當時“督兵屯田,休養生息”的號召,在萬年縣的竹滬(今高雄縣境內)開墾良田幾十畝,每年收穫相當豐富,把餘糧都賞賜給當地農民。不久原配羅妃去世,葬在竹滬。據《台灣先賢列傳》載:“寧靖王為人相貌魁偉,美鬚眉,擅長筆墨,而書法尤其蒼勁,承天廟宇匾額,多半都是由他親筆所題,成為後人所珍藏的寶物之一。”清康熙二十二年(1683),鄭成功舊部已降清的施琅,率水師偷襲台灣,鄭部諸將戰敗。寧靖王見大勢已去,遂將5個妃子(袁氏、王氏、秀姑、梅姐、荷姐)召到身邊訣別:“孤不德,顛沛海外,冀保餘年,以見先帝先王於地下。今大勢已去,孤死有日,若輩幼艾,可自計也。”5位妃子節烈不讓鬚眉,聲淚俱下,表示“王生俱生,王死俱死”。遂先冠笄被服,同縊於堂。時間是同年六月二十六日。寧靖王見狀,悲痛欲絕,提筆在牆上寫下了一封遺書:“自壬午流寇陷荊州,攜家南下,甲申避難閩海,總為幾莖頭髮,保全遺體……今已四十餘年,六十有六歲。時逢大難,全發冠而死,不負高皇,不負父母,生事畢矣,無愧無怍。”次日,寧靖王將家中全部財物分送給鄰居,然後穿上大明寧靖王的朝服,將寧靖王的印綬交給降清的鄭克塽,再面向祖國大陸河山遙拜列祖列宗。提筆寫下絕命詩一首:艱辛避海外,總為數莖發。於今事畢矣,祖宗應容納。寫完投筆結帛於梁,自縊而死。隨從侍臣也有二人殉節。當時周圍觀者莫不悲傷嘆息:“王孫與此地爭烈矣!”隨後鄉人將寧靖王遺體葬於原配羅氏墓內。 五妃廟

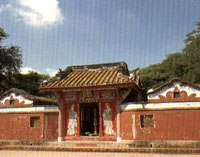

五妃廟