個人簡介

張光直

張光直原籍台灣,為台灣新文學健將張我軍哲嗣,1954年畢業於台灣大學考古人類學系,1961年獲美國哈佛大學哲學博士,1961年至1973年間歷任美國耶魯大學人類學系講師、助教授、副教授、教授、系主任等職,1977年起在哈佛大學人類學系任教,張光直於1974年獲選為台灣中央研究員院士,1979年獲選美國國家科學院院士,1980年獲選為美國文理科學院院士,1987年獲頒香港中文大學榮譽社會科學博士。張光直的研究專長為考古人類學,在美國任教三十多年間,一直致力於考古學理論和中國考古學的研究和教學工作,在國際學界享有盛譽。張院士以現代考古學的方法和數據,對中國上古時代的歷史和文化有極深入的研究,先後出版專書十餘本,論文一百多篇,其中《古代中國的考古》(Archaeology of Ancient China)一書是西方世界了解中國上古時代歷史文化的最主要著作。張光直曾於1969年和1972年回台灣主持「台灣史前史研究」和「台灣省濁水溪與大肚溪流域自然史與文化史科際研究」兩項大型研究計畫,其結果不但為台灣古代歷史文化的重建有重要貢獻,而且對台灣考古學和人類學的研究發展也產生了重要影響。張光直曾經在四六事件中被逮捕,後來獲釋。自台灣大學考古人類學系畢業後留學美國,取得哈佛大學人類學博士學位。

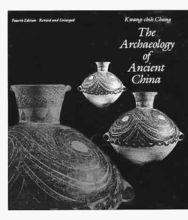

張氏學術主要成就有二:一、開創聚落考古(settlement archaeology)的研究,自1970年代在蔚為風潮;二、將當代文化人類學及考古學的理論以及方法套用在中國考古學領域,代表作《The Archaeology of Ancient China》 (1986年,中譯《古代中國的考古》) 一書迄今仍為涵蓋面最廣泛且討論最深入的中國考古學專著。

往事略集

生活在北京的“番薯人”

張光直在他早年生活自述中,把自己稱為“番薯人”。 之所以叫番薯人,那是因為公元1895年,大清帝國與日本在黃海及劉公島海戰中失利,被迫將台灣島割與日本。從此,台灣島上的居民便成為“亞細亞的孤兒”。因為台灣島的形狀很像一個白薯,所以島上兩三千萬的漢人常常稱們自己為“番薯人”。 可張光直這個番薯人,卻出生在北京。

張光直著作

張光直著作16歲之前,張光直一直隨著父親張我軍生活在舊北京。張光直的父親張我軍本是台灣台北縣板橋鄉一個貧窮的佃農家庭的孩子。後來隻身北上讀書、工作,曾任北京師大、北京大學、中國大學等院校教師,直到台灣光復的1946年才回到故鄉台灣。張我軍是台灣第一位白話詩人,回到台灣後,張我軍利用所工作的《台灣民報》,介紹大陸國內的新文化運動和陳獨秀、胡適等人的新文學革命主張,對台灣的年輕一代產生很大影響。1925年12月28日,張我軍把自己與妻子的曲折的矢志不渝的戀愛經歷寫成新詩集《亂都之戀》,自費出版,成為台灣島的第一部白話新詩集。這本詩集出版之際,正是日本殖民主義在台灣實行嚴厲的思想鉗制、推行“皇民化”文化、禁止漢語傳習的時期。台灣人為了民族尊嚴,只好在各地創設詩社,以集會作詩為掩護,來延續民族文化的傳遞。不過,當年所有的詩作都是古風、律詩和絕句,到《亂都之戀》出版後,不少讀書人才知道世間除了文言的舊體詩外,還有白話的新詩體,於是紛紛起而仿效,給寶島的白話文運動以及詩體的解放,帶來了一陣清新的漣漪。張我軍還甘冒大不韙,毅然宣稱:“台灣文學乃是中國文學的一支流”,指出台灣文學與大陸文學密不可分的血緣關係。因此,張我軍被人譽為“代表了台灣作家不畏強權的道德良心。”

張光直著《考古學專題六講》

張光直著《考古學專題六講》由於從小生在、長在北京,張光直能說一口標準的漂亮的京片子,並且一生都對北京充滿了濃濃的懷念情懷。在《番薯人的故事》里張光直用一種哀傷懷舊的筆調,寫出了一個少年眼中的老北京:每天上下學走上高高的城牆,故都的景色一覽無餘;燒餅、麻花、炸油餅,又酸又苦的豆汁兒,蒜味鑽鼻香的煎灌腸;熱鬧的廠甸,東西便宜,應有盡有。12歲的張光直曾用一塊大洋買到一張宋拓的集王羲之字的《大唐聖教序》……除此之外,便是淪陷區人民的痛苦與反抗;作者的老師,回校時用毛巾包著幾個饅頭,這是一個禮拜的一伙食——這個相當有名的數學家,最後倒臥凍死在風雪之中;早上在西單和東安兩個市場上,報攤上竟然可以買到隔日的《解放報》、《晉察冀日報》,還有土紙印刷的《論新民主主義》、《論聯合政府》等書刊,而每天冒著危險在冰冷的水裡沿著護城河往來運送這些違禁報刊的,有一個正是作者國小的同班女同學,這個地下黨員竟還是文化大漢奸管翼賢的女兒。

尤其讓他記憶深刻的,是他在師大附小和附中讀書的生活。由於品學兼優,從師大附小到師大附中、從附中國中到高中,張光直都是被保送的。尤其讓他驕傲的是,師大附中是公認的北京最好的學校。從初一開始他結識了一生的好朋友溫景昆。1946年家人回台定居時,他本來捨不得離開師大附中,但因為生病功課落了一大截,只好隨家人返台。在《番薯的故事裡》,張光直先生在回北京的生活時深情地提到:“不能忘記師大附中的校歌:附中,堂堂正正本校風,我們,莫忘了誠、愛、勤、勇。你是個神,願人生大同。你是個海,涵真理無窮。附中,太陽照著你笑容,我們努力讀書和做工。”

可以說,正是這故都文化的歷史底蘊,孕育乃至影響了張光直的一生。他的一生最大的願望之一就是中國考古學走向世界,並為此竭心盡力,奔走於中國大陸、台灣和海外各地,做出了無人能及的貢獻。

張光直著作

張光直著作從小就學習優異的張光直在北京讀完了國小和初學,抗日戰爭勝利後跟隨家人回到了台灣,在台灣著名的建國中學讀高中。他的優秀學識迅速得到大家公認。受當時一位大陸去的魅力非凡的中文老師的影響,再加上在北京生活的那段背景,張光直的身上有著在那一代大陸青年身上可看見的時代賦予他們的熱情、理想和勇氣。1949年4月6日國民黨的秘密警察發動了鎮壓台北教育新聞界的所謂共產黨員的“四六事件”。大約有二十人被捕,張光直就是其中年齡最小的也是唯一的一位高中生,在監獄裡被關押了一年時間。

張光直從監獄驚恐的陰影中走出,精神有所震動,但卻不憤世嫉俗。一年的牢獄生活,張光直接觸到各色各樣的人。出來以後,他對“人之所以為人”產生了很大的興趣。出來以後,他沒有繼續念書,在家裡自己讀點書,後來以同等學歷考上了台大考古人類學系。考這個系的基本原因就是想知道“人之所以為人”。

當然,張光直報考這個專業也深受兩本書的影響。第一本書是由其父、著名的台灣文學作家張我軍翻譯的日本西村真次的《人類學泛論》,書里講述的人類進化史、石器時代對他產生過不小的影響。1948年時又讀到裴文中先生的《中國史前時期之研究》一書,裴先生在書中認為中國的考古學潛力無限,鼓勵青年學生報考考古學專業,這使得張先生更加嚮往考古學。當時的考古專業是極其冷門的專業,但恰逢南京的中央研究院歷史語言研究所遷到了台北,張光直為能受教於李濟、董作賓、凌純聲、芮逸夫、石璋如、高去尋等考古學精英而深感幸運。李濟等中國第一代考古學家對他的確產生了深遠影響。

番薯人的故事(張光直作品系列)

番薯人的故事(張光直作品系列)1954年,張光直從台大畢業,決心走出國門,到美國深造。他如願在美國哈佛大學讀人類學系的研究生。有兩位老師對他的影響最大。一位是舊石器時代考古學家Hallam Movius,張光直跟隨他掌握了傳統的歐洲考古學的田野考古方法。另一位是在考古學上提出聚落形態研究方法的考古學家Gordon Willey。張光直對聚落形態的理論和研究方法很感興趣,積極從事這方面的研究。在研究生時便發表了關於美洲聚落考古的論文,為他後來寫《古代中國考古學》這部重要著作奠定了基礎。他的博士論文《中國史前聚落:考古學理論和方法研究》由Willey作指導,是將聚落形態的研究方法用在中國史前史的成果。

張光直的確是一顆才華橫溢、光芒四射的星星。他在哈佛做研究生時,著名的莫維斯教授看這個亞洲學生總是一言不發地坐在教室里,也不記半字筆記。而到了考試,這個學生卻交了一份理論豐富、證據翔實的答卷,教授這才知道班裡有一個天才青年。在還沒得到博士學位之前,張光直就已經被文化人類學大家羅克教授稱讚:“快要在我們系裡得博士學位的張光直真了不起,十年來在人類學系裡讀博士的學生都比他不上。考博士口試時,他對各教授問他的各問題,答得那么應對如流,對理論對事實,都能把握得那么精深正確;不到半小時,大家都認為不須再問下去,於是都起來和他握手道賀。現在我們已經內定了聘他在本系做助教,今夏交博士論文後,即正式發聘書。”

此後的張光直可謂聲名顯赫。在耶魯大學人類學系任教16年,1977年回到哈佛大學任教,並任北京大學兼職教授,從事人類學和考古學的教學和研究工作。1981年至1984年兼人類學系系主任,1985年至1988年兼哈佛東亞諮詢委員會主席,並為哈佛赫德蓀考古講座教授,更榮膺美國國家科學院和美國人文科學院院士,後二者皆為百年來華人之首任。

傑出的“架橋人”

張光直先生畢生的精力都奉獻給了中國史前考古,在學術上的貢獻可謂碩果纍纍。他在中國文明的起源問題,中國文明起源的特點,中國文明的地位問題和史前時代東南沿海文化與台灣文化的關係幾個問題的闡述中頗有建樹。

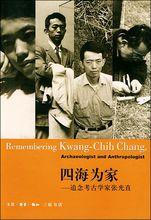

為紀念張光直出版的《四海為家》

為紀念張光直出版的《四海為家》1986年,張光直提出:中國文明的形成與西方文明走著一條完全不同的道路。在中國,有城市、有國家、有文字、有偉大藝術的新社會的產生,不是生產技術革命的結果,也不是貿易商業起飛的結果,而是通過政治秩序所造成的財富過度集中的結果。這條道路是非西方世界文明演進的共同道路,比如瑪雅文明、阿茲特克文明、大洋洲地區的文明等,都屬於這條道路的例證。因此,社會科學應當根據體系完備、資料翔實的中國的歷史經驗重新思考人類社會進化規律的問題,應該修正現行世界史教科書中西方本位主義的流行觀念。

張光直的研究,一下子將中國考古學從中國歷史的範疇中拉出來,置身於世界文化舞台當中,置身於文化演變的複雜過程當中。80年代以來,當中國考古學研究初現多元化色彩之時,張光直先生的研究不但成為這塊多元色彩中最為醒目的一塊,而且對這種多元化的來臨起了相當大的推波助瀾的作用。他的“相互作用圈”理論,“亞美巫教底層學說”等,他介紹和倡導的聚落考古學等,不但赫然成為一家之言,也已經夠成為當代中國考古學的最基本的理論方法之一。

更為重要的是,張光直先生是一位傑出的“架橋人”。他把中國考古學的成就介紹到了西方,又把西方的考古學理論和方法帶到了中國,為中西方考古學的接軌做出了很大貢獻。在張光直之前,中國的考古學幾乎不被西方學界所承認,張先生可謂是改變這一局面的第一人。李潤權先生在《張光直教授的學術成就》一文提到:“在西方世界,近40年來,張光直這個名字幾乎是中國考古學的同義詞。…… 我曾經聽到中國的有些學者說,張光直的最大成就是及時地把中國考古學的最新發現介紹給西方世界。”

《商文明》張光直著作

《商文明》張光直著作1972年尼克森訪華後中美關係有了改善。1975年,張光直參加美國古人類學家代表團,在離開北京近三十年後第一次訪問北京。那時,與中國考古界同仁接觸的機會仍非常受限制,在緊接著的1977年他又回國作了探親旅遊,1978年隨漢代史研究代表團訪華。但中國的政治狀況漸漸好轉,張光直利用各種資金資助,邀請中國大陸考古學家去美作學術訪問,起先是短期交流,後來則作較長時間的地停留。開始這種機會僅限於年高資深的學者,80年代中期以後,年輕考古學家也陸續到哈佛做訪問學者。張光直不知疲倦地擔當著主人的角色,組織了無數次演講、圓桌討論、學術沙龍和宴會。自1980年開始,張光直還接納中國大陸的研究生到哈佛攻讀學位,他的一些學生在進入哈佛之前,也曾在中國接受過考古學訓練。在80年代,他組織過兩個重要的國際學術會議:1982年在夏威夷檀香山的“國際商文明學術會議”和1986年在維吉尼亞的“古代中國和社會科學理論研討會”。當時,外國學者還根本不允許在中國大陸參加考古學術會議,台灣學者也禁止前來大陸,大陸學者訪問台灣更不可能。這兩次會議為海峽兩岸的學者以後的經常交往開創了良好的先例。80年代和90年代,張光直頻頻出訪中國,有時一年幾次。他對各地的大學作了短期訪問,每次都受到熱烈歡迎。張光直最大的夢想,就是在中國大陸進行發掘,並為此奔走勞碌,甚至都已經爭取到了基金,但由於種種原因,他的這一願望沒有得以實現。

《古代中國考古學》是在張光直先生最有影響的著作之一。該書至今已經出版了四版,用英美人熟悉的語言全面介紹古代中國考古學,並把最新的研究成果傳遞給西方世界,成為目前世界大部分地區大學教授中國考古學和上古史的教材,影響極其深遠,對中國文化在西方的傳播貢獻巨大。《古代中國考古學》《商文明》等書,已成為國外學術界了解中國考古學的“聖經”,至今無人取代,被譽為是“比任何其他著作都更能把古代中國放在美國人類學意識的地圖”上的對中國考古學的典範分析。

張光直先生一生最引以為豪的,莫過於在世界知名學府哈佛大學創立了中國考古專業,使哈佛大學成為西方學習中國考古學的中心。這是他畢生工作的重要組成部分,也是他身患重病後非常放心不下的一件事。這樣的擔心不但“涉及到中國考古這個學科,而且關係到對古代中國的整體研究。”張先生還是台灣考古學的創立人,為台灣的史前考古做出了傑出貢獻。1994年他經過多番努力,促成了台灣史研究所籌備處的成立,並擔任台灣“中央研究院”副院長。他主持的“台灣史前史研究計畫”和“濁大計畫”是兩個影響深遠的田野考古項目,對台灣的學術發展意義重大。

張光直先生一生培養多位英才,也影響了多位學者的學術道路。許倬雲、余英時、徐苹芳、巫鴻、李零等學者們,都對先生勤奮嚴謹、大氣磅礴的治學風格,謙虛禮貌、平易近人的待人態度,以及外冷內熱、志存高遠的氣質性格有著深刻印象。張先生無論是在治學上還是組織辦事能力上,都表現出了無窮的動力,感染和鼓勵了眾多學者。

1996年亞洲研究學會授予張光直亞洲研究傑出貢獻獎。在授獎辭中這樣寫道:“在過去的四十年中,張光直教授為中國和東南亞考古的進步和發展鞠躬盡瘁、不遺餘力。他的卓越的領導才能和傑出貢獻,無人能望其項背。張光直教授幾乎是獨立一人擔負了培養三代考古學研究生的重任,這些學生目前正執掌著北美、歐洲、澳大利亞和亞洲重要大學的教席……亞洲研究學會特此授予張光直教授最高的學術榮譽:亞洲研究傑出貢獻獎。學會主席和各位成員與光臨今天授獎儀式的諸位一道,宣布張教授為我們學會最傑出和最有成就的一員。”

在成就和名譽的背後,張光直先生常年飽受帕金森症的煎熬,1997年雖做了腦部胚胎移植療法,健康卻無起色。但他無言地忍受痛苦,為自己的學術研究爭取時間,仍然活躍在學術界,做出了積極的貢獻。 2001年1月3日,張光直先生在美國麻省因帕金森症病逝,享年七十歲。

然而,正如余英時先生在懷念張光直先生的文中所言:“他是一座沒有爆發的火山,但是他的光和熱已永遠留在人間。”

英文介紹

Born in Beijing, china, Kwang-chi Chang was the second child of Chang Wojun, a well-known Taiwanese historian. During his childhood years, Chang witnessed the corruption of the government, the suffering of ordinary people, and the invasion of the Japanese; he was also influenced by leftist ideology. Chang left Beijing for Taiwan with his family in 1946 when Taiwan was returned to China after its Japanese occupation. His experience in Beijing led him to develop a strong nationalist consciousness and sympathy for socialist beliefs, which later caused him to be jailed for a year as a political prisoner in Taiwan when he was eighteen. This experience apparently had a great impact on his decision to become an anthropologist in order to understand “why humans are the way they are” (Chang 1998, 75).

Chang was always a top student throughout his school years and was the favorite student of li chi (known as the father of Chinese archaeology for his contribution to the excavations at anyang) in the Department of Anthropology at Taiwan University. In 1955, Chang started his graduate studies in the Department of Anthropology at Harvard University, working with H. Movius, Jr., C. Kluckhohn, gordon r. willey, and L. Ward. After receiving a Ph.D. in 1960, he taught for many years at Yale University, where he established himself as a first-rate scholar in the discipline. In 1977 he returned to Harvard as the John E. Hudson Professor of Archaeology. He then became a member of the National Academy of Sciences in the United States and also served as vice-president of Academia Sinica in Taipei in the mid-1990s.

For decades, Chang’s major contributions have bridged the gap between eastern and western archaeologists by presenting Chinese archaeology to anthropological circles in the western world. He, however, did not limit his interests to Chinese archaeology. During the 1960s and 1970s he stood at the forefront of U.S. anthropology with regard to archaeological theory and was a leader in general methodological debates in archaeology and in the study of settlement patterns. As a native of Taiwan, he was a major player in establishing the field of Taiwanese archaeology. From the 1980s, in addition to academic pursuits, he made a tremendous effort to build collaborative relationships with archaeologists in the People’s Republic of China. In the 1990s, he overcame all political and administrative barriers to initiating the first Sino-American collaborative field project in China since the World War II. This project in Shangqiu, Henan, is dedicated to searching for the origins of the Shang dynasty, which has been a long-standing question haunting several generations of Chinese archaeologists (Ferrie 1995).

Over the years, Chang published numerous articles and monographs in English and Chinese, and the list of his publications is forty-one pages long (Murowchick 1999). His scholarly masterpieces include four editions of Archaeology of Ancient China (1963, 1968, 1977, 1986), Shang Civilization (1980), and Art, Myth, and Ritual (1983). These have been the most comprehensive and authoritative accounts of Chinese archaeology available in the English language for several decades, and they have been translated into many languages. His publications in Chinese have been equally influential. Presenting many fresh views of Chinese civilization, his Six Lectures in Archaeology (1986) and The Bronze Age of China (1983), both published in Beijing, have especially enlightened archaeologists in China.

In addition to archaeology, Chang had broad interests in many fields including art history, cultural anthropology, history, paleography, the anthropology of food, and sport. For four decades he “brought up” several generations of East and Southeast Asian archaeologists, and his former students are now spread over many parts of the world including North America, Europe, Asia, and Australia. Known to his colleagues, friends, and students as “K. C.,” Chang was a kind, warm, sympathetic, hardworking, and charismatic man with great wisdom and an excellent sense of humor. His extraordinary determination to overcome any difficulties in life is evident in his struggle with a devastating illness, which eventually claimed him in January 2001.