烹飪方法

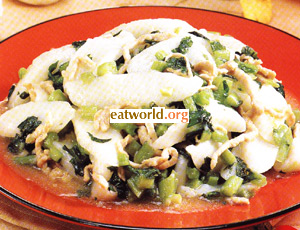

寧氏炒年糕

寧氏炒年糕雪裡蕻洗淨切小段,用2大匙油炒散肉絲,再加入雪裡蕻炒勻後,先盛出;

另用2大匙油炒年糕,並加調味料鹽1/2茶匙、清水1/2杯,炒至年糕稍軟時,倒入雪菜肉絲,炒勻即出。

原料介紹

逢年過節吃的年糕多是以糯米(江米)或糯米粉為原料,添加不同的輔料製成的節令食品。

年糕的種類很多,具有代表性的有北方的白糕、塞北農家的黃米糕、江南水鄉的水磨年糕、台灣的紅龜糕等。年糕有南北風味之別。

北方年糕有蒸、炸兩種,均為甜味;南方年糕除蒸、炸外,尚有片炒和湯煮諸法,味道甜鹹皆有。

據說最早年糕是為年夜祭神、歲朝供祖先所用,後來才成為春節食品。

年糕不僅是一種節日美食,而且歲歲為人們帶來新的希望。正如清末的一首詩中所云:“人心多好高,諧聲制食品,義取年勝年,籍以祈歲諗。”

營養分析

年糕含有蛋白質、脂肪、碳水化合物、煙酸、鈣、磷、鉀、鎂等營養元素。

製作提示

如果年糕因為冰過而變硬,最好先用溫水略微浸泡,待其稍軟再切,比較好炒;

除了用雪菜肉絲也可以用韭黃肉絲搭配,這是江浙地區過年必吃的一道鹹味年糕。

相關人群

一般人群均可食用

老人、小孩或病人更需慎食;肥胖、有糖尿病或其他慢性病如腎臟病、高血脂的人要適可而止。

製作指導

糯米食品宜加熱後食用,冷糯米食品不但很硬,影響口感,更不易消化。

其他相關

春節,我國很多地區都有講究吃年糕。年糕又稱“年年糕”,與“年年高”諧音,意寓人們的工作和生活一年比一年提高。

年糕作為一種食品,在我國具有悠久的歷史。1974年,考古工作者在浙江餘姚河姆渡母系氏族社會遺址中發現了稻種,這說明早在七千年前我們的祖先就已經開始種植稻穀。漢朝人對米糕就有“稻餅”、“餌”、“糍”等多種稱呼。古人對米糕的製作也有一個從米粒糕到粉糕的發展過程。公元六世紀的食譜《食次》就載有年糕“白繭糖”的製作方法,“熟炊秫稻米飯,及熱於杵臼淨者,舂之為米咨糍,須令極熟,勿令有米粒……”即將糯米蒸熟以後,趁熱舂成米咨,然後切成桃核大小,晾乾油炸,滾上糖即可食用。

將米磨粉制糕的方法也很早。這一點可從北魏賈思勰的《齊民要術》中得到證明。其製作方法是,將糯米粉用絹羅篩過後,加水、蜜和成硬一點的麵團,將棗和栗子等貼在粉團上,用箬葉裹起蒸熟即成。這種糯米糕點頗具中原特色。

年糕多用糯米磨粉製成,而糯米是江南的特產,在北方有糯米那樣粘性的穀物,古來首推黏黍(俗稱小黃米)。

這種黍脫殼磨粉,加水蒸熟後,又黃、又粘、而且還甜,是黃河流域人民慶豐收的美食。明崇禎年間刊刻的《帝京景物略》一文中記載當時的北京人每於“正月元旦,啖黍糕,曰年年糕”。不難看出,“年年糕”是北方的“粘粘糕”諧音而來。

備註

過年吃年糕是中國人的風俗之一,年糕是過年必備的節日食品,據說是從蘇州傳開的。它的由來有這樣一個傳說:

古代的春秋戰國時期,蘇州是吳國的國都。那時諸侯稱霸,戰火連年。吳國為防敵國進襲,修築了一道堅固的城牆。

這天,吳王擺下盛宴慶賀。席間群臣縱情酒樂,認為有了堅固的城池便可以高枕無憂了。見此情景,國相伍子胥深感憂慮。他叫來貼身隨從,囑咐道:“滿朝文武如今都以為高牆可保吳國太平。城牆固然可以抵擋敵兵,但裡邊的人要想出去也會同樣受制。如果敵人圍而不打,吳國豈不是作繭自縛?忘乎所以,必至禍亂。倘若我有不測,吳國受困,糧草不濟,你可去相門城下掘地三尺取糧。”隨從以為伍子胥酒喝多了,並未當真。沒過多久,國王駕崩,夫差繼承王位,聽信饞言,賜伍子胥自刎。越王勾踐便舉兵伐吳,將吳國都城團團圍住,吳軍困守城中,炊斷糧絕,街巷內婦孺哭聲慘不忍聞。這時那位隨從記起伍子胥從前的囑咐,便急忙召集鄰里一起來到相門外掘地取糧,當挖到城牆下三尺深時,才發現城磚是用糯米粉做的。頓時人們激動萬分,朝著城牆下跪,拜謝伍子胥。這些糯粉救了全城老百姓。此後,每逢過年,家家戶戶都用糯米粉做“城磚”,(就是年糕樣子的由來)供奉伍子胥。久而久之,便被稱作年糕了。

春節的大年初一的早點人們講究吃年糕,這是取其“年年高”之意。