資料

大熊貓科

大熊貓科 |

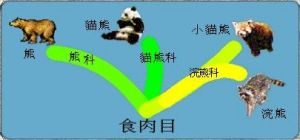

| 關係圖 |

大熊貓科(又名貓熊科):dà xiónɡ māo kē

學名:Ailuropoda melanoleuca

英文名:Ciant panda

保護類別:為中國一級保護動物,被列入瀕危野生動植物種國際貿易公約(CITES)

簡介

大熊貓科

大熊貓科大熊貓科為哺乳綱食肉目的一科。體形較大,外形似熊,頭較圓像貓,故名;裂齒髮生退化,臼齒咀嚼面變寬,以植物為主要食物。僅大熊貓一屬一種。大熊貓體形肥壯似熊,頭骨寬短,顏面似貓,體色黑白分明。以竹為食,是食肉動物中的著名素食者。化石資料表明,早在更新世初期就有大熊貓出現,到更新世中期是其發展階段,體型有所增大,分布範圍也廣,幾乎遍及我國南方和西南方地區以及緬甸北部。經歷了上百萬年的興衰演化,現今大熊貓數量已很稀少,分布也局限於我國四川、甘肅、陝西等的狹窄範圍內,成為世界上最引人關注的瀕危珍稀獸類。

食肉目動物是指真獸或有胎盤亞綱中以捕食熱血動物為主的,包括生活於水中和陸上的兩大類哺乳動物。到上一世紀後葉人們對食肉動物已相當了解。其形態特徵主要是有由上第四前臼齒和第一下臼齒組成了一對具切割作用的裂齒,犬齒粗大,頭骨上矢狀嵴高聳,顳窩及下頜冠狀突大,以容納強壯的顳肌,具骨質耳泡,下頜關節突位置低,四肢靈活,尺、撓骨分離,腕骨中舟狀骨、月骨和頭狀骨常癒合,4或5趾,末端具銳爪。科以上的分類主要依據頭骨基部,特別是耳區附近的構造。

生活習性

大熊貓科

大熊貓科食肉目在科一級的分類上爭議較少。分歧較大的是關於大熊貓的分類位置。有人認為它和熊類更接近。有人把它和原歸入浣熊科的小熊貓合在一起,建立熊貓科(Ailuridae)。也有人把大熊貓單獨建立一科(Ailuropodidae)。我國學者持後一種見解的較多。最近從中國祿豐古猿地點發現的原始大熊貓化石表明,它還是和熊科的關係更接近。熊貓科現生種局限於東洋界的北部,最早的化石發現於全北界的上上新統。中國在上上新統至中更新統中發現的化石。

種群現狀

野外到底有多少只大熊貓?這是一個很難回答的問題。居住在高山區陡坡的密竹林中,大熊貓的統計成為一項很艱苦的工作。在七十年代和八十年代曾經有過兩次調查,估計野外有約1000隻大熊貓,這個數字可能偏低。大熊貓分布區域內共有37個縣,若按主產、一般和少量三級劃分,主產縣每縣約有100隻左右,共有7個縣;一般產縣每縣約50隻以上,共11個縣;少產縣每縣常在50隻以下,計有19個縣。據此推算,大熊貓野生數量總計約有一千餘只,圈養的數量約為100隻。大熊貓的淨生殖率為1.0672,種群增長緩慢。根據國家林業局2006年的調查,目前全國有野生大熊貓1596隻,圈養數量161隻。大熊貓是熊科家族中最為珍稀,也是受到最大生存威脅的哺乳動物之一。大熊貓生活在中國西南青藏高原東部邊緣的溫帶森林中,竹子是這裡主要的林下植物。大熊貓的棲息地集中在六個獨立的山系:陝西的秦嶺山脈,甘肅和四川的岷山山脈,四川的邛崍,大小相嶺和涼山山脈。八十年代調查統計的棲息地的面積約為13000平方公里。根據國家林業局2005年調查報告,現在已經確認將大熊貓秦嶺種群認定為大熊貓新亞種。秦嶺大熊貓和四川大熊貓在地域上已經分隔5萬年之久,外形上秦嶺大熊貓頭部較圓。目前秦嶺大熊貓的數量有273隻。在秦嶺山區,在黑白色大熊貓中發現過棕色大熊貓。

科屬區分

熊貓科屬哺乳綱-食肉目,這個科僅包括大熊貓屬(Ailuropoda)或小熊貓屬(Ailurus)或二者都包括,此兩屬個僅有一種,即大熊貓和小熊貓。這個科是因大熊貓而來的,而拉丁文的詞幹是從小熊貓來的。而小熊貓通常被歸類為浣熊科。

對於大熊貓的分類一直存有爭議,1980年代前,一直有三種觀點,認為大熊貓可以歸為熊科、浣熊科、大熊貓科。1980年代後,基本成為兩派,熊科和大熊貓科。

分類爭論

關於大熊貓的分類地位,學者們意見分歧。有的說屬於浣熊科,有的說屬於熊科,有的說應自成一科——大熊貓科,已經爭論了很長時間,各有其理,至今仍有不同的看法。

1885年,米瓦特提出大熊貓應屬於浣熊科,持這種觀點者還有蘭克斯特(1901年),伍德沃德(1915年),雷文(1936年)和辛普森(1945年)等科學家。他們的主要理由是,大熊貓與浣熊具有相似的特徵,所以大熊貓應屬於浣熊科。他們還認為,大熊貓與熊相似的特徵只是由個體的大小和食性的不同所造成的,所以不能作為分類的根據。

1964年,戴維斯根據比較解剖學的研究,提出大熊貓是特化的熊,應歸屬於熊科。還有一些科學家也認為大熊貓與熊相似,應屬於熊科。例如梅特勒和格羅斯(1946年)以及我國神經生理學家盧於道(1957年)是從大熊貓腦的外形似熊來判斷的。另一些科學家是根據顱骨、牙齒以及化石的研究得出結論的。近年來,萊昂內和溫斯(1956年)、薩里奇(1973年)通過血清學和免疫學的研究,認為大熊貓就是熊,潘文石等人(1982年)也認為大熊貓與熊相近。

英國動物行為學家尤爾等人,反對戴維斯把大熊貓歸入熊科。他們在倫敦動物園仔細觀察了大熊貓與小熊貓的攝食行為,發現它們之間的攝食動作十分相似,都是抓住植物的莖進食的,而且它們的牙齒和上下頜的肌肉結構也相似,所以大熊貓和小熊貓一樣,應該同屬於浣熊科。

在1929~1938年期間,外國科學家波科克、索爾比、艾倫等人先後提出應單獨分出一個大熊貓科。我國著名獸類學家彭鴻綬、壽振黃等分別於1943年、1962年主張將大熊貓另立為大熊貓科。1962年,張鶴宇等人在研究了大熊貓的頭骨和牙齒後,也認為除頭骨中加強咀嚼引起的顴弓寬、項脊高、矢狀脊尖外,大熊貓的吻部也比熊短,牙齒與熊存在著很大不同。1974年,中國科學院動物研究所動物學家朱靖認為,大熊貓牙齒脫換的特點及胎兒尾長的返祖現象都與熊不同。

大熊貓的染色體也與熊不同。1980年,外國學者沃斯特•希爾和M.布克進行染色體分帶研究,認為大熊貓與熊及浣熊都沒有相似性。1980年,我國學者鄧承宗、區寶祥、歐陽淦等人分別進行了染色體分析,大熊貓的染色體為21對;而過去已報導的黑熊染色體為37對,小熊貓為18對,這與大熊貓相差很遠。

1980年後,大熊貓分類問題的意見基本成為兩派,熊科和大熊貓科。這些分類的觀點有以下依據:

熊科

1 形態上與熊相似。

2 大熊貓、小熊貓、浣熊、和幾種熊的蛋白質和DNA序列比較,認為大熊貓起源於熊類。

3 用大熊貓、黑熊、馬來熊、小熊貓、狗、貓等做血清免疫學比較,分離期免疫距離,認為大熊貓屬於熊科。

4 PCR和Southern雜交等方法對大熊貓、小熊貓、馬來熊、浣熊等分析,結果表明大熊貓與熊科中的馬來熊親緣關係較近。

浣熊科

1 系統解剖結果顯示,比較骨骼、牙齒、臟器等,與小熊貓和浣熊相同。

2 從形態學、行為學、染色體數目等比較,認為大熊貓更接近於浣熊,尤其與小熊貓最接近。

大熊貓科

1 大熊貓的骨骼和消化道與熊都有區別。

2 對腦的定量分析後,大熊貓的腦分別有與黑熊和浣熊相似的結構,並且有許多獨特的結構。

3 大熊貓初生幼仔尾較熊的長,從幼仔的發育特點分析,熊與熊貓的系統發生淵源不同。

5 對大熊貓、雜交熊等的染色體帶核型相互關係的研究,認為大熊貓與熊和小熊貓、浣熊的相似程度很低,應單立一科。

6 對大熊貓顯帶染色體的研究,認為大熊貓應在進化中獨居一科。

7 依據大熊貓、小熊貓、熊科等動物的線粒體DNA的序列比較,建立的分子系統樹,認為大熊貓、小熊貓都應各自獨立為科。

8 對大熊貓和幾種食肉動物的血清蛋白及乳酸脫氫同工酶比較後,認為大熊貓應單立一科。

9 從古生物化石來看,大熊貓在進化的過程中並不是起源於熊類或浣熊類。

我國著名動物學家鄭作新教授在1952年所著的《脊椎動物分類學》中提出,將吻長與顴弓間寬的一半對比作為劃分熊科與大熊貓科的標準。即大熊貓自眶緣至吻部的長度較熊的短。王將克(1974年)認為,古代化石熊貓的吻更短,現代大熊貓則比化石大熊貓的吻長。他認為大熊貓本身的發展是從吻短變為吻長。而戴維斯認為“大熊貓是特化的熊”,對吻長的變化又難於解釋。

北京動物園等單位著《大熊貓解剖》一書(1986年5月出版)中,學者們從解剖學角度論述了大熊貓與熊是不同的,並且這些不同的特點是繼承其祖先的,所以將大熊貓另分為大熊貓科為宜。

目前大部分的百科全書都是將大熊貓收在大熊貓科,也有收在熊科的。

按亞綱分類的食肉目動物

| 界: 動物界 (Animalia) | 門: 脊索動物門 (Chordata) | 綱: 哺乳綱 (Mammalia) | 亞綱: 獸亞綱 (Theria) | 下綱:真獸下綱 (Eutheria) | 總目: 勞亞獸總目 (Laurasiatheria) | 目: 食肉目 (Carnivora) | ||

| 食肉目(Carnivora)在動物分類學上是哺乳綱中的一個目。現生的11個科分屬於二大支系,即貓形亞目(Feliformia) 和犬形亞目 (Caniformia)。前者包含靈貓、獴、鬣狗和貓等陸生的類群,後者包含犬、熊、小熊貓、浣熊和鼬等陸生的類群以及海獅、海象和海豹等水生的類群。這3個水生類群通稱為鰭足類,過去曾被列為獨立的目與食肉目相併列,或作為食肉目的1個亞目,而把陸生的食肉類全部歸入裂足亞目。近年的形態學和分子生物學研究都證明鰭足類是食肉目犬形亞目的1個單系群。 | ||

| 貓形亞目(Feliformia) | 靈貓科(Murioidea) | 鬣狗科(Hyaenidae) | 貓科(Felidae) | |

| 犬形亞目(Caniformia) | 犬科 (Canidae) | 熊科(Ursidae) | 大熊貓科(Ailuropodidae) | 浣熊科(Procyonidae) | 鼬科(Mustelidae) | 海象科 (Odobenidae) | 海獅科 (Otariidae) | 海豹科 (Phocidae) | |