形成

和歌

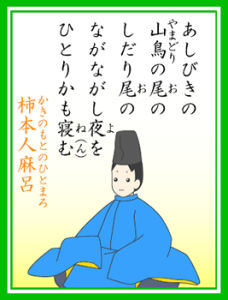

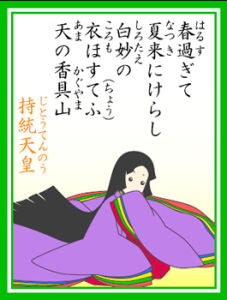

和歌和歌作為日本民族的詩歌,是日本文學的主要形式之一。本書收錄了日本近代以前的和歌(短歌)名作,並附有翻譯、賞析和作者簡介(僅第一次出現時附以簡介),讓讀者能真正理解和歌這一日本傳統文化的精髓。

盛行

和歌在日本的崛起是以日本與唐朝外交日趨密切為契機,由於仰慕大唐經濟的繁盛與文化的輝煌,日本的留唐學者日增。於一眾訪唐的學者中較有名氣的阿倍仲麻呂得到唐玄宗的賞識,曾被任命為秘書監,賜名晁衡,他更被日本人冠名為“日本的李白”。正是這些留唐的學者推動了漢詩在日本的盛行。

格律

和歌

和歌短歌,在“記紀歌謠”中初見類似作品,而在《萬葉集》中完成。它的句式是五、七、五、七、七,五節三十一音,屬於抒情短詩。它是和歌的主要歌體,是日本古典詩歌的基本形態。它的格律,在造型上對於日本人來說,屬於最適當的詩的形式。自古以來,日本歌壇對短歌的風格和形式特點,有所研究和論述。一般認為,短歌風格和形式特點的演變,大體上有“萬葉調”、“古今調”和“新古今調”,稱為短歌的三大風格。“萬葉調”指《萬葉集》中的短歌風格,表現為質樸、真率而感情濃重,現實性和直觀性較強,較少重視形式和技巧。短歌的五、七、五、七、七的五節三十一音中,每一個音可能是一個詞,每一節也可只有一個詞或一個詞組(短語);在一節組成一個詞的時候,要用兩節以上才能組成一個詞組(短語),直到一句。因而,就發生一個章法上斷節(為敘述方便,稱為斷句)的問題。《萬葉集》較多的是在第2節或第4節處斷句組成一個詞組,也就是說,一般不在第一個五、七兩節處,就在第二個五、七兩節處斷句,因而稱萬葉調為“五七調”。《古今和歌集》由於逐步形成貴族的主觀的纖細優美流暢的風格,注重表現技巧,而較多地在第3節,就是五、七、五處斷句,因而稱為“七五調”,也就是“古今調”。“新古今調”主要指以《新古今和歌集》(1205,載歌1,978首)為中心,在“古今調”的基礎上形成的第1節或第3節斷句技巧的進一步運用。在古歌中加進新意、但還能看出原歌面貌的作法,在《新古今和歌集》中也占有最多的數量。從內容和風格來看,“新古今調”以浪漫主義方法反映貴族日趨沒落的生活情趣,感官性(主要是繪畫和色彩方面)、音樂性和象徵性傾向較強。

短歌的格律,還有“多音”、“少音”的靈活性,就是在每節中,主要是第1和第5節中,可以“多音”或“少音”,一般以增減一字為常見。這些通稱為“破調歌”。

風格

和歌

和歌其風格極其直白,基於民謠格調,直率的唱出生的喜悅愛的曼妙,心中所想之事,寄託著見到或聽到之事。日本人認為不限於人,世間萬物均懂和歌。“不加以任何力量,能讓天地震動,能讓眼睛所見不到的鬼神感動,能讓男女之間的關係更加親密,能溫暖勇猛的武士的心,就是和歌。”。

粗略閱讀和歌,仍感內里滿溢儒家思想,然而細讀卻覺只浮於虛表,重美感表現勝於內容,內容上更是大多述個人興致或是男女之情。

特點

由於只有三十一音,必須在遣詞練字上狠下功夫,因此簡潔、含蓄、雅淡等便成為它的主要特點。連歌大多是比賽作詩技巧的一種文字遊戲,很少產生有價值的作品。

創作法

作歌的方法,主要是個人創作,也有集體的創作活動,主要的集體創作活動稱為“連歌”(類似中國的聯句)。它的作法是把一首短歌分為長(五、七、五)、短(七、七)兩句,由兩人以上的作者輪流聯句。在平安朝時代(794~1192)多是聯詠長短二句合為一首短歌的“短連歌”,後來以聯詠多首短歌的“長連歌”為常見。長連歌的形式,有百韻(百首)、歌仙(36首)、44韻、50韻、千韻(百首十卷)、萬韻(千首十卷)等。連歌的第1句稱為發句(起句),第2句稱為脅句(配句),其次為第3句、第4句等,最後一句稱為結句。此外,還有“題詠”、“句題和歌”的作法,也就是命題作歌。命題有事前示題和當場出題二種。

代表作

日本古代歌集較多,除前面列舉的以外,還有《後撰和歌集》(951)、《拾遺和歌集》(1005~1007)、《後拾遺和歌集》(1075)、《金葉和歌集》(1127)、《詞花和歌集》(1144)、《千載和歌集》(1187)等。著名歌人在《萬葉集》中除所列者外,還有額田王(7世紀末在世)、高市黑人(生卒年不詳)、山部赤人(生卒年不詳)、大伴旅人(665~731)、大伴坂上郎女(約721~750年間在世)等。《古今和歌集》中有紀貫之(約872~約945)、凡河內躬恆(生卒年不詳,921年在世)、小野小町(生卒年不詳)等。《新古今和歌集》中有後鳥羽院(1180~1239)、藤原定家(1162~1241)、藤原家隆(1158~1237)、藤原良經(1169~1206)、式子內親王(1151~1201)、俊成女(?~ 1254)等。近代著名歌人有與謝野晶子(1878~1942)、石川啄木(1886~1912)、窪田空穗(1877~1967)、土歧善麿(1885~1980)、齋藤茂吉(1882~1953)等。