物種簡介

邵廣昭 1991/8/19 Taiwan Tungsha Tungsha 拍攝 P.L. Lin/1991 鑑定

邵廣昭 1991/8/19 Taiwan Tungsha Tungsha 拍攝 P.L. Lin/1991 鑑定學名:Gavialicepstaiwanensis

命名者:(Chen&Weng,1967)

中文名:台灣絲尾海鰻

科中文名:海鰻科

科號科名:F084 Muraenesocidae

中國大陸名:台灣鱷頭鰻

蔡正一 2010/5/1拍攝耳石照片 2009/6/30 采自宜蘭大溪漁港 魚體長 480 mm; 耳石長度 2.1 mm

蔡正一 2010/5/1拍攝耳石照片 2009/6/30 采自宜蘭大溪漁港 魚體長 480 mm; 耳石長度 2.1 mm模式種產地:Tungkong,Taiwan

俗名:海鰻

棲息深度:100-1200公尺

世界分布:西北太平洋

有毒魚類:否

經濟性:否

食用魚類:否

觀賞魚類:否

魚類生態進化研究室 拍攝

魚類生態進化研究室 拍攝台灣分布:東部、西部、南部、西南部、北部、東北部、澎湖、小琉球

最大體長:43.5厘米

棲息環境:深海、砂泥底

同種異名:Chlopsis黃山,Gavialicepstaeniola

英文俗名:Pikeconger

瀕危狀態:不在IUCN瀕危名單中

形態特徵

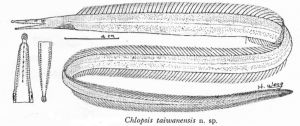

H. Weng 拍攝

H. Weng 拍攝體延長,身體稍微側扁,尾部末端成髮絲狀。肛門位於體中央前方。頭部稍扁、延長。吻端呈一圓點狀。口裂超過眼睛後緣。體長為體高之38.3~44.2倍,頭長的7~12.2倍;軀幹長為頭長之2.7~3.3倍,為背鰭前長之2.3~4,1倍;頭長為眼徑之9.8~13倍,為吻長之2.1~2.6倍;肛門前之側線孔42~50。圓錐狀齒,上頜前骨為一圓點狀,有上頜前齒密集的分布,越中間、後方的牙齒越大且尖。鋤骨齒分布較長,自前齒後方起至眼睛前緣結束,中間列較大且尖銳。上頜主齒呈2-3列規則排列,但在前鼻孔與後鼻孔中間於上頜骨的內部出現獨立的單排齒與外排齒明顯分開,一直延伸到眼睛的中央結束。前鼻孔位於吻與眼睛的中央偏前,後鼻孔較前鼻孔大,位於眼前偏上方,兩孔皆呈裂口狀。魚體無鱗。身體相當柔軟

蔡正一 2008/10/1拍攝X光照片 IK222 葉信明 2004/8/13 鑑定標本號:ASIZP0063768

蔡正一 2008/10/1拍攝X光照片 IK222 葉信明 2004/8/13 鑑定標本號:ASIZP0063768脆弱,不容易保存。側線孔分布在一條薄膜上,成列於魚體中央。背鰭、臀鰭與尾鰭相連,鰭高約魚體體高的一半。背鰭起點對應在鰓裂正上方或稍微偏後。不具胸鰭。鰓裂大,位於魚體下側。新鮮小型魚體呈透明白色,大型魚體多有黑色素分布而呈現較深的顏色,肛門為黑色的一點。浸泡於福馬林的標本則呈現不透明的乳白色、褐色。黑色細斑多分布在魚體鰓裂後的背部,腹側則分布少數,魚體體型越大黑色色素就越多。背鰭、尾鰭和臀鰭末端為黑緣。原始發表學名為,今已更正為如今學名。(陳鴻鳴&林上智)

棲所生態

地理分布

分布在西太平洋海域,包括台灣及日本。全台灣外海均有分布,主要發現在深度較深的海域。本種模式種產於東港。

漁業利用

本種為底拖魚獲中常見魚種,無特別經濟利益,一般充作下雜魚以及學術研究用。

盤點海洋中的魚類之十七

| 海洋魚類從兩極到赤道海域,從海岸到大洋,從表層到萬米左右的深淵都有分布。生活環境的多樣性,促成了海洋魚類的多樣性。但由於生活方式相同,產生一系列共同的特點:具有呼吸水中溶解氧的鰓,鰭狀的便於水中運動的肢體,能分泌粘液以減少水中運動阻力的皮膚。 |