簡介

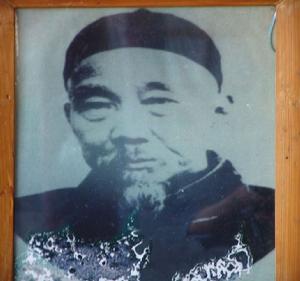

劉坤一近照

劉坤一近照生平

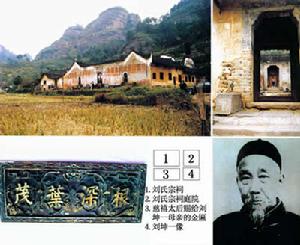

劉坤一

劉坤一劉坤一(1830-1902),字峴莊,清道光十年生於新寧縣城。廩生出身,曾任教諭。鹹豐五年在鄉舉辦團練,鏇入湘軍,在湖南圍剿太平軍。次年,隨劉長佑軍赴援江西,參與袁州、臨江、吉安諸役。九年春,石達開率太平軍20餘萬人由江西入湖南,劉奉調隨軍援永州、寶慶,又追入廣西境內,與義軍作戰,同治元年升廣西布政使,次年六月,擢江西巡撫,時有左都御史贛人胡家玉,袒護抗糧紳耆,劉上奏罷斥,一時頗負聲名。隨後又參加平定太平軍餘部,平定“齋教”,堵截捻軍,光緒元年擢兩廣總督。五年,調任兩江總督,兼兩洋通商大臣。

光緒二十年,中日甲午戰爭開始,淮系軍隊節節失利。劉坤一被委任欽差大臣駐山海關,節制關內外陸軍百餘營。遼河一戰,清軍潰敗;後欲反攻,然議和停戰令已下。劉不滿議和,對堅持在台灣抗戰的義軍欽佩不已,派員赴台聯絡,並邀張之洞共同援台。

光緒二十七年,沙俄在《辛丑條約》締結過程中,乘機擴大侵略範圍,李鴻章主張簽訂《中俄密約》出賣國家利益,劉坤一聯合張之洞竭力反對。劉坤一還與張之洞連連上疏,請求變法,提出“育才興學”、“整頓變通朝政”、“兼采西法”等主張。這些主張為清廷採用,鏇加太子少保。

光緒二十八年,劉坤一病卒,年72歲,謚忠誠,有《劉坤一遺集》。在家賦閒時主修《新寧縣誌》,捐修雙清亭、文昌閣等。

力主拒日

劉坤一近照

劉坤一近照1894年8月1日,中日兩國正式宣戰。8月7日,劉坤一兼署江寧將軍。26日,他在《續辦江海防務折》中報告了鎮江、江寧一帶晝夜戒備的籌防情形,為防日軍“竄入南洋,以圖分憂”,特“將一應戰守事宜妥為布置”。10月之後,日軍在遼東、遼南攻陷許多城池,清廷為挽救危局,28日諭劉坤一為欽差大臣,“關內外防剿各軍均歸節制”。並派湖南巡撫吳大瀓、四川提督宋慶為幫辦。劉坤一接受命令,表示"惟有殫竭血誠,於一切防剿機宜,仰秉睿?,悉心籌劃……亟圖補救,迅掃狂氛"。但是他卻以“隊不齊,械不備”未迅速行動。

1895年,劉坤一開始加強軍隊調度,派吳大瀓統率湘楚各軍20多營萬餘人陸續出關,委新疆藩司魏光燾為前敵營務處。1月初,蓋平(今蓋縣)失陷,清廷“諭劉坤一進駐山海關”,16日才遵旨出駐山海關。同時”抽調各營,分派幫辦,並陳事宜八條”。當時清軍在海城、營口、牛莊、田莊台一帶集結7、8萬人,而日軍在海城、蓋平不過2萬人。2月底以前清軍曾四攻海城,均遭敗北,並於3月間先後失去鞍山、牛莊、營口、田莊台等地。清軍的節節敗退,使劉坤一重整軍隊,以圖反攻的構想化為烏有。不到10天時間,清軍6、7萬人從遼河東岸全線潰退,宋慶、吳大瀓潰而西走,從雙台子退至石山站。

1895年4月,劉坤一得知和議將成,堅決反對割讓遼東半島和台灣。他說:"既經賠款,又須割地,且割完富未擾之地,無此辦法。遼、台並失,南北皆危,並恐各國從此生心,後患不堪構想。如畏倭攻京城,不得已而出此下策,則關、津、畿輔均宿重兵,詎不可一戰?"4月30日,劉坤一再寄督辦軍務處,認為"宜戰不宜和"。他分析了"倭奴遠道來寇,主客之形,彼勞我逸"的形勢,指出"在我止須堅忍苦戰,否則高壘深溝,嚴為守御,倭寇懸師遠斗,何能久留,力盡勢窮,彼將自為轉?之計。……持久二字,實為現在制倭要著"。表示"坤一職在兵戎,宗社所關,惟有殫竭血誠,力任戰事,此外非所敢知"。5月2日,光緒批准《馬關條約》。5月5日劉坤一再奏,說明日本"若得遼、台,如附兩翼,中國必有噬臍之禍。遼、台與倭本國聯成一氣,日益強盛,將來即求援西洋各大國,亦無能制其死命。是此和議一成,惟任倭為所欲為,貽患無窮,何堪構想"。劉坤一對清廷將台灣拱手相讓,很不甘心。29日致函台灣巡撫唐景崧,鼓勵他設法保住台灣。並表示"願振臂一呼,遠為同聲之應……但屬力所能至,無不盡力勉為"。並派幕僚易順鼎"持函渡台",轉達支持之意。他還表示願從物質上援助劉永福在台抗戰,只是由於清廷從中作梗,無法兌現。

1896年,劉坤一回任兩江總督,後雖屢奏請開缺,皆不準。1900年八國聯軍入侵北京,劉坤一和張之洞、盛宣懷與各國駐上海領事簽訂了《東南互保章程》。1902年卒,追封一等男爵,贈太傅,謚忠誠。

政績

早期

劉坤一近照

劉坤一近照劉坤一的出仕過程和當時很多其他漢族督撫曾國藩、李鴻章等類似,都是身作儒生不滿太平天國之亂而參與地方鄉勇,進而因戰功而被擢升為地方大員的典型例子。在1855年,劉坤一在太平天國動亂期間參加鄉勇團練,加入江忠源系湘軍征討太平軍,其後因帶領湘軍立下戰功,而由廩生逐級升為教諭、知縣、知州、知府、廣東按察使及廣西布政使,並於1865年起晉升為江西巡撫,任內作風保守,認為社會之富強源於典章制度的優良,抄襲西方技術不如“自力更生”,對洋務派“師夷長技以制夷”理念不予認同,這種思想可反映在他的講話之中:“為政之道,要在正本清源。欲挽末流,徒廢心力。國朝良法美意,均有成規,因其舊而新之,循其名而實之,正不必求之高遠,侈言更張。大亂既平,人心將靜,有志上理者,其在斯時乎!”

因此,當日劉坤一的治績類似於傳統中國的變法模式,比如著手整頓吏治、提倡儒家道統的教化、開源節流、與民生息等,以期恢復太平天國之亂後受動搖的固有秩序。在整頓吏治方面,在初就任巡撫的四個月後,便一次撤換過知府、知州及知縣8人,其後九年的任內又撤換布政使及按察使7人;提倡儒家道統的教化上他復興書院、向各府州縣印發《佐治》及《學治》等書,又獎勵士紳,提倡儒教;對財政上的整頓有精簡勇營以節省軍費,將由地方鄉勇數43000人削減至5700人,又調補綠營缺額,以免軍中有人誇大軍額以侵吞軍款,同時整頓厘金及關稅,使厘金收入由年均87萬兩增至153萬兩以充實地方財政;又減低農村賦稅、提供糧種及農具以復興農業經濟,與民休息。而對軍事的改革則只有在1874年,亦即在他離任巡撫一職的前一年才推行軍隊採用洋槍。

中期

在1875年,劉坤一署任兩江總督,又在翌年晉升為兩廣總督直到1879年,之後在1880年開始擔任了兩年兩江總督兼南洋通商大臣。從這時期開始,由於因為官職調升的關係,開始接觸及認識西方事務(兩江及兩廣總督駐地分別是和洋人商務往還較多的江寧及廣州,相反江西只是一個內陸省份),並對洋務作有限度支持。在署兩江總督及兩廣總督任內期間整頓治安,主力清剿哥老會及海盜;又在任兩廣總督時認為賭風不良而禁賭;在任兩江總督時沿襲他在任江西巡撫的整頓財政政策,精簡勇營以節省軍費,將地方鄉勇數裁減四分之一,又減免捐助陝西的軍餉、並查辦招商局貪污。推動洋務方面,在任職兩江總督期間發展海運、支持江南製造局造艦及提議各兵工廠生產專門化。然而,他又反對採煤及發展鐵路,其中反對發展鐵路的原因是擔心鐵路會令挑夫和大運河的船家失業。

後期

在1890年開始,他復任兩江總督兼南洋通商大臣,1891年又受命幫辦海軍軍務,1894年中日甲午戰爭時被授予欽差大臣職銜,節制關內外各軍對日作戰。劉坤一在此時期對洋務的態度比之前更為積極,包括推動現代化政策如推動江南製造局自行練鋼、提議在湖南開採煤礦及自行興辦鐵路,在1895年與張之洞聯名上奏倡議包括軍隊、經濟及教育現代化的改革,又參與組織如在1895年加入主張變法的強學會,並捐助五千兩白銀。除了推動洋務外,他繼續以往傳統變法式的整頓吏治及治安的政策,包括保薦親民的知府知縣8人及辦理團練,在1892年肅清兩江境內的哥老會。在1898年戊戌政變後強烈反對慈禧太后廢黜皇帝光緒,在1900年義和團亂時主張嚴厲鎮壓並和李鴻章、張之洞、袁世凱等人倡導組織了東南互保,保障了東南各省免受團亂為禍。其後在1901年又與張之洞聯名上《江楚三折》,主張育才興學、整頓變通朝政、兼采西法以扭轉清朝江河日下的局面,開啟了清廷晚清改革的先聲,然而,在改革開始不久,劉坤一卻在1902年去世,賜謚忠誠。

思想

劉坤一從信奉儒家經典的封建士大夫發展成為晚清著名的洋務外交活動家, 其思想大致經歷了三個轉變階段: 1865—1874 年( 同治四年到同治十三年) 為第一階段, 這是思想保守時期; 1874—1881 年( 同治十三年至光緒七年) 為第二階段, 對洋務新政的態度由排斥轉為間或支持的時期; 1890—1902 年( 光緒十六年至光緒二十八年) 是第三階段, 是其洋務思想的成熟時期。

保守時期

劉坤一塑像

劉坤一塑像從1855 年從軍到1865 年任江西巡撫這十年,劉坤一主要涉足軍旅, 一則因忙於攻城守地, 一則因地位低微, 其思想特徵尚未完全顯露出來。及至1865 年出任江西巡撫, 且一任九年。贛撫時期, 是劉坤一政治事業的初創時期, 也是他政治思想的奠基時期。由於客觀上僻居內地, 且忙于軍務, 地方興利除弊成為頭等政治目標, 故他無暇接觸新思想、新事物。主觀上,由於他成長於閉塞而又民風強悍的湘西邵陽,不怕死、不畏難、不服輸的“寶古佬”氣概染之全身; 加之飽讀儒家經典, 具有十分強烈的民族氣節; 更由於他是通過鎮壓太平天國等農民起義而從異途進身為封疆大吏的, 較之他人對清廷更多了一份忠誠。基於這樣一種文化精神底蘊, “忠君”、“安民”成為他一切政治活動的中心和出發點。早年他從鎮壓農民起義的親身感受中, 認識到只要弘楊傳統文化中的精華就能完成政治任務。故而, 他對洋務派提出的“洋為中用”、“師夷之技”等思想和做法是不相信的, 對洋務派確立的以富國強兵為目標和推行以模仿西方為主的一系列改革措施, 表現得不熱心, 明確反對興修鐵路、架設電線和採用西法採礦。在他看來: “富強之道, 茫如捕風擊影”, “造炮、制船亦都隔膜之事”,“造炮, 我尚得用; 制船將與洋人爭鋒海上, 以我所短, 敵彼所長, 學孺子之射以射孺子, 恐終為所斃”,因而“何必多糜金鋮, 徒為洋人所笑? ”總體說來,贛撫時期的劉坤一與其它封建保守官員沒有什麼區別, 一方面勵精圖治, 拚死鎮壓各地農民起義, 以此報效朝廷; 另一方面固守傳統, 對外來文明和西方技術有一種天生的恐懼。

轉變時期

1874—1881 年, 是劉坤一政治生涯的早期總督時期, 先是署理兩江總督兼南洋通商大臣八個月, 後任兩廣總督四年、兩江總督兼南洋通商大臣一年半。清末的兩廣、兩江既是政務繁重之區, 更是華洋交匯之地, 境內不但開闢有通商口岸, 而且設有洋人公壤區和租界地。因此, 在實際政務中, 劉坤一與洋務接觸的機遇不斷增多而且日見頻繁。加之, 這一時期正是晚清洋務運動勃興時期, 各項洋務新政措施在全國各重要地區得以推行, 並取得了令人刮目的成就。由於形勢的逼迫和實際政務中與洋務接觸機遇的增加, 劉坤一對洋務的認識加深了, 對洋務新政的態度也開始有所改變, 對一些在他看來於國於民有益的措施, 間或也在轄境推行。例如他對使用輪船作為運輸工具是讚賞的, 並能針對洋務派創辦的各製造局生產槍炮、機械等物品“雜而不精”現象提出“各專各藝”的合理建議, 同時也十分重視洋務人才的培養。但從本質上講, 他並沒有完全擺脫那種守舊思想的束縛, 對洋務新政未具信心, 往往言不由衷, 對朝廷切責推行的洋務新政舉措大都流於塞責, 正如他自己所坦言: “洋務有何把握? 能支持一件則一件, 能支持一日則一日而已正因為如此, 1881年六月間, 兩次被彈劾, 十二月被免職, 自此開始了長達九年的鄉居生活。

成熟時期

1890 年11 月, 清廷再命劉坤一為兩江總督兼南洋通商大臣。重任兩江總督以後, 劉坤一從政態度有了重大轉變, 表現出開明務實的態度。一方面,大力整頓軍務、吏治, 獎勵士風; 另一方面積極推行洋務新政。任期內積極經辦修鐵路、開礦、發展農工商等洋務項目, 並提倡西學, 改革教育, 這一切使之成為後期洋務運動的領袖。1894 年, 中國甲午戰爭爆發, 戰爭的失敗, 使朝野的士大夫們猛然驚醒, 也使劉坤一受到了極大的觸動。親歷行間的劉坤一, 無論是思想、情感都受到了重大創傷, 也猛然驚悟。經過一番痛定思痛和對時局的省察, 一針見血地指出今日中國要想轉弱為強, 唯有改玄易轍, 變法自圖。戰後, 他向清廷先後上了《策議變法練兵用人理餉折》、《請設鐵路公司借款開辦折》、《尊議廷臣條陳時務折》等條陳, 成為變法圖強的最大宣傳者和鼓動者。在他看來, 今日中國要想起“貧弱而致富強”, 便須“仿照西洋新法, 整頓中國舊法”, 而“急宜見諸施行者, 以鐵路、礦務為最緊要”。至此, “學習西法, 富國強兵”在其思想中占到了主導地位, 他的洋務思想也趨於成熟。更由於其政治地位的日益尊榮, 他的洋務思想對晚清政府的影響也日見擴大。1901 年7 月, 他與張之洞聯名上奏《江楚變法三折》, 使之成為晚清新政的設計者。成熟時期的劉坤一, 其洋務思想具有三個明顯特徵:( 一) 以致用為原則, 反對務尚新奇。劉坤一十分強調洋務新政的易行、易為, 對那些徒耗錢財, 只有形式而無實際的舉措是堅決反對的。( 二) 堅持循序漸進, 徐圖自強。劉坤一為政歷來主張循序漸進, 他說: “論政之道, 原不必盡循塵轍,遇事寬容;然必行之以漸, 酌乎其中, 乃可日起有功,而無嬌枉過正之弊, 從未有操之過急, 輕試紛更, 而能有裨治理者也”。( 三) 堅持自力更生, 以“保自存之利權”。在中國近代史上, 劉坤一是比較明確提出“洋務對西洋依賴過重”認識的人。

外交主張

劉坤一近照

劉坤一近照劉坤一併不是一個職業外交家, 只是在總督地方過程中, 通過與西洋各國的接觸以及對時局的綜合分析, 提出了自己的外交主張:

( 一) 堅待開放, 反對閉關, 力求主動, 講究實效。劉坤一, 在近代中國所面臨的時代蛻變中, 難能可貴地認識到了閉關鎖國已經不可能了, 故而極力主張中西通好。劉坤一所主張的這種通好, 並不是無條件的, 而是以中外和約為基礎的。在人格平等的基礎上, 他也主張中外友好往來, 希望待之以誠, 以此歸化洋人。從這樣一 種觀念出發, 他對晚清洋務外交中的拖延作法是極為不滿的。認為“中外交涉之件, 應辦便辦, 不可推辭;可行即行, 不宜遲誤”, “有格礙者, 無妨直告以所 難, 詞尚和平, 意須斬截。洋人性雖狡執, 往往肯聽吾言;縱使未必遽從, 亦當持之堅忍, 彼無非以兵事恐我, 以總署壓我, 不為所動, 彼亦其奈我何? 待之以誠, 哲之以理, 有時機權之用則在操縱合宜; 最忌躲閃游移, 含糊了事, 一以諉之朝延。”

( 二) 格守和約, 以和約為憑, 注重維護國家主權。“格守和約, 以和約為憑”是劉坤一辦理中外交涉事件的根本原則, 他自己曾總結說:“承乏豫章、羊城, 辦理洋務, 無非恪守舊章, 絕無表現之處”。劉坤一辦理中外交涉事宜, 在“格守和約, 以和約為憑”基礎上, 特別注重維護國家主權和民族大義。

( 三) 借夷制夷, 合眾夷之力以制夷。劉坤一借夷制夷、合眾夷以制夷的外交思想來源於春秋戰國時期的合縱聯橫外交觀念, 也源於他對國際國內形勢的充分認識。在他看來, 晚清中國國貧民窮, 無力與西方各國對抗; 但另一方面, 西方列強在侵略中國既有合作也存在著較大的利益衝突和矛盾, 因而最現實的外交策略就是, 運用高明的外交手段, 操縱合宜, 借夷制夷, 才能使中國的利益和主權得以最大限度的保全。所以他主張“不但鄰國宜結, 即使敵國可結亦結。能結鄰國, 即多一助我之鄰;能結敵國, 即少一圖我之敵”。

評價

劉坤一身為清廷的南洋大臣、兩江總督兼管兩淮鹽政,再加上劉晚年的勛望,甲午之後實為疆臣領袖、諸侯之長,他的言行舉止、價值取向與清廷的決策不無影響。雖然他與康、梁等維新派有一定距離,但對變法維新卻深表贊同,他痛心疾首鹹同以來的洋務失敗,認為當務之急是亡羊補牢,興學練兵以圖振作。戊戌政變後,群臣鹹默,唯劉挺身力言或瞞天過海,想方設法保護了維新以來的許多成就。民族資本主義在甲午戰後到20世紀初年得到了初步發展,南洋省份尤其是蘇滬地區的經濟發展成為了全國之首,又進而推動了全國的近代化進程,這都與劉坤一的極力倡導不無關係。此時西學以更廣泛的規模得以傳播,大批新型的知識分子湧現出來,近代化的變革呼聲亦越來越高,隨著新政的實行,人們的改革目光也變得更為寬闊。在劉坤一逝後,新政進入了官制改革階段,先進的人們已開始為立憲、共和的目標呼籲甚至浴血奮爭,這是劉坤一在倡導新政之時所未曾料到的。

東南互保

東南互保指中國清朝末年八國聯軍之役期間,中國南方各省違背中央政府的命令,拒不同外國開戰的事件。

在清室尚未向各國宣戰之前,兩江總督劉坤一、湖廣總督張之洞、兩廣總督李鴻章、鐵路大臣盛宣懷等即商議如何保存東南各省的穩定,避免列強有藉口入侵;同時密議盤算倘若北京失守而兩宮不測,當由李鴻章出任總統支撐局面。清室向十一國宣戰後,劉坤一、張之洞、李鴻章和閩浙總督許應騤、四川總督奎俊、山東巡撫袁世凱,即和各參戰國達成協定,稱東南互保。他們稱皇室詔令是義和團脅持下的“矯詔、亂命”,在東南各省違抗支持義和團的命令。

東南互保運動,保護了河北、山東以外的地區避免於義和團與八國聯軍戰亂的波及;同時亦使地方的政治與軍事權力進一步擴張,中央的權威大為下降。之後 1911年辛亥革命各省在武昌起義後相繼宣告獨立,與地方勢力崛起、中央權力式微關係密切。