植物簡介

中華複葉耳蕨

中華複葉耳蕨種中文名:中華複葉耳蕨

種拉丁名:Arachniodeschinensis(Rosenst.)Ching

科中文名:鱗毛蕨科

科拉丁名:Dryopteridaceae

屬中文名:複葉耳蕨屬

屬拉丁名:Arachniodes

中國植物志:5(1):057

形態特徵

中華複葉耳蕨

中華複葉耳蕨植株高40-65厘米。葉柄長14-30厘米,粗2.5-3毫米,禾稈色,基部密被褐棕色、線狀鑽形,頂部毛髯狀鱗片,向上連同葉軸被有相當多的黑褐色、線狀鑽形小鱗片。

葉片卵狀三角形,長26-35厘米,寬17-20厘米,頂部略狹縮呈長三角形,漸尖頭,基部近圓形,二回羽狀或三回羽狀;羽狀羽片8對,基部一(二)對對生,向上的互生,有柄,斜展,密接,基部一對較大,三角狀披針形,長10-18厘米,基部寬4-8厘米,漸尖頭,基部近對稱,闊楔形,羽狀或二回羽狀;小羽片約25對,互生,有短柄,基部下側一片略較大,披針形,略呈鐮刀狀,長3-6厘米,寬1.5-2厘米,漸尖頭,基部闊楔形,羽狀(或羽裂);末回小羽片(或裂片)9對,長圓形,長8毫米,急尖頭,上部邊緣具2-4個有長芒刺的驟尖鋸齒;基部上側一片小羽片比同側的第二片略較長,羽狀或羽裂;第二至第五對羽片披針形,羽狀,基部上側一片略較大,羽裂;第六或第七對羽片明顯縮短,披針形,長5厘米,深羽裂。

葉乾後紙質,暗棕色,光滑,羽軸下面被有相當多的黑褐色、線狀鑽形、基部棕色、闊圓形小鱗片。

孢子囊群每小羽片5-8對(耳片3-5枚),俠於中脈與葉邊之間;囊群蓋棕色,近革質,脫落。

分布範圍

中華複葉耳蕨

中華複葉耳蕨中華複葉耳蕨屬於中國特有的植物。

生長習性

中華複葉耳蕨(標本)

中華複葉耳蕨(標本)生山地雜木林下,海拔450-1600米。

模式標本

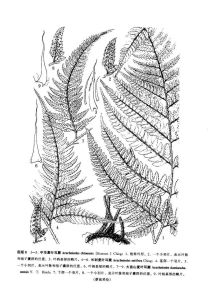

中華複葉耳蕨(墨線圖)

中華複葉耳蕨(墨線圖)模式標本采自貴州安順。

文獻來源

中華複葉耳蕨

中華複葉耳蕨Arachniodeschinensis(Rosenst.)ChinginActaBot.Sin.10:257.1962;中國高等植物圖鑑1:236.圖471.1972;Edie,FernsHongk.200.1978;福建植物志1:192.圖180.1982.——Polystichumamabilevar.chinensisRosenst.inFedde,Repert.Sp.Nov.13:130.1914.——RumohrachinensisChinginSinensia5:46.1934;Tard.-BlotetC.Chr.inLecomte, Fl.Indo-China7(2):322.1941;傅書遐, 中國主要植物圖說.蕨類植物門187.圖252.1957.——PolystichopsischinensisHoltt.FernsMal.486.1954,

鱗毛蕨科植物(二)

| 有14屬,約1000種,世界廣布。除 Phanerophlebia Presl 屬產南美洲熱帶外,舊大陸有13個屬。中國13個屬均產,450種。 |

複葉耳蕨屬植物

| 鱗毛蕨科複葉耳蕨植物約40種,分布於世界熱帶及亞熱帶地區,中國有20餘種,廣''泛分布於長江以南各省區,北達秦嶺,生於海拔50~200m的林下或溪邊。 |