中國絲綢史

正文

絲綢起源於中國。關於起源的時間其說不一。根據歷史文獻,比較普遍的有兩種說法:一為自伏羲開始化蠶桑為帛;一為黃帝時始有養蠶。據推算,伏羲是舊石器時代的人,而黃帝則是新石器時代的部落聯盟領袖。因此,前者可能是指野蠶繭開始被利用,後者可能是指蠶開始被馴化家養。可與這些文獻記載互相印證的出土文物有:① 1975~1978年在浙江餘姚河姆渡村的新石器時代遺址(公元前4000多年),發現一批紡織用的工具和牙質盅形器。這件盅形器周圍用陰紋雕刻著類似蠕動的蠶的圖形,配以編織花紋(圖1)。 ② 1927年在山西夏縣西陰村的仰韶文化遺址(公元前5000~前3000年)發現一個半截的蠶繭。蠶繭被鋒利的工具切去一半,說明當時人類與蠶繭是有接觸的。

③ 1958年在浙江吳興錢山漾遺址(公元前 2700多年)發現一批絲、麻紡織品,其中有平紋綢片和用蠶絲編結的絲帶以及用蠶絲加拈而成的絲線(見中國紡織史)。這一發現令人信服地證明,中國的養蠶、抽絲、織綢的起源年代不會晚於這個時期。

夏代以前(公元前2100多年以前)是絲綢生產的初創時期,開始利用蠶繭抽絲,並將蠶絲挑織成織物。從夏代至戰國末期 (公元前2100~前221年)是絲綢生產的發展時期,尤其是絲織技術有了突出的進步,已經能用多種的織紋和彩絲織成十分精美的絲織品。自秦代至清道光年間 (公元前221~公元1840年)是絲綢生產的成熟時期。這一時期,各道工序各項工藝日益完善,手工操作的絲綢機器也進一步完備而且普及,桑蠶絲綢生產形成了完整的農工商體系。特別是漢唐以來,絲織品和生絲通過舉世聞名的“絲綢之路”大量遠銷到中亞、西亞、地中海和歐洲,受到各國的普遍歡迎,促進了東西方貿易、文化和技術的交流。古希臘、羅馬人因此稱中國為“絲國”。鴉片戰爭以後,直到1949年,是絲綢生產的衰落時期。抗日戰爭中毀桑200萬畝,絲綢廠半數毀於炮火。此後,更是桑園荒蕪,蠶農破產,工廠倒閉,工人失業,絲綢業處於奄奄一息的境地。上海的繅絲廠在全盛時期(1929年)曾達到160家,但到1949年僅存兩家;上海和杭州一些小絲織廠和機坊,只有37%的機台正常生產。

中華人民共和國成立後,絲綢業得到迅速恢復和發展。1980年的桑蠶繭收購量為1950年的7.9倍,生絲產量為10.4倍,綢緞產量為14倍,生絲出口為5倍,綢緞出口為11倍,內銷綢緞增長100倍。同時,生絲品質不斷提高,從1949年前的A、B級提高到3A級以上(生絲質量分為4A、3A、2A、A、B、C、D等級),綢緞花色品種不斷增多。絲綢廠中已經部分使用自動繅絲機、自動織機等設備,並且探索用電子計算機控制等技術。1980年中國蠶繭和生絲產量分別占世界總產量的51%和43%,均居首位。

制絲 人類利用蠶繭,可能從取食蠶蛹開始,繼而才發現繭殼上的絲縷可以抽出,後來就把蠶繭用熱水浸泡抽絲,稱為繅絲。最初是採摘野生蠶繭進而才把野蠶馴化放養在樹上,逐步形成采葉家養。蠶的種類很多,以桑樹葉為主要食料的桑蠶,吐出的絲質量最佳,最為人們重視。桑蠶家養和繅絲在周代已經開始,在陝西省扶風、遼寧省朝陽發現的一些西周絲織品,經鑑別,都是家蠶絲所織。周代還只能利用鮮繭繅絲,新繭登場,必須在短短數日內繅完,否則蠶蛹化蛾,便不能繅絲。至秦、漢,採取陰攤等辦法延緩化蛾,或日曬殺蛹。到南北朝時,民間已經採用鹽醃法殺蛹。自唐至五代時,朝廷的“鹽法”中,均規定有專門用在醃繭的繭鹽一項,足見重視。到了明清,火力焙繭和烘繭逐步發展,浙江農村已出現簡易的烘繭灶。從此烘繭殺蛹取代了鹽醃法。商、周時期,繅絲工藝已逐步完備。對蠶繭已經開始根據不同需要分檔使用。西漢時已經用沸水煮繭了,憑目測掌握煮繭水的溫度,即以水面出現蟹眼大小的氣泡為宜。在《禮記·祭儀》中對繅絲工藝有比較詳細的記載:“及良日,夫人繅,三盆手,遂布於三官夫人世婦之吉者,使繅。”說明周代或周代以前,在繅絲工藝操作中為使繭子滲透均勻,採取多次浸漬,並握住大把聚束振動出緒。馬王堆漢墓出土紡織品中的紗羅等絲織物表明,漢代非但能繅制纖度極細的生絲,而且條幹均勻。元代《農書》中指出生絲質量必須要達到細、圓、勻、緊。在長期生產活動中,人們逐步摸索到一些可以保證生絲品質優良的經驗。如明代宋應星在《天工開物》中說:“出口乾、出水乾。”出口乾主要是指蠶在上簇結繭時的簇室管理,要創造良好的營繭條件,簇中要保溫、通氣和乾燥,使蠶吐絲時出口就乾。這樣結成的繭子,在繅絲時解舒好,能夠“一緒抽盡”。出水乾是指繅絲時要能隨繅隨乾,使絲質堅韌,色澤晶瑩。繅絲用水與絲的品質關係極為密切,選擇用水因地而異,例如聞名於世的“輯里絲”,就是取浙江南潯穿珠灣之水繅成,絲色特佳。

在出土的甲骨文中,發現有類似繅絲的象形文字,可以證明從殷商到周代,繅絲已經採用簡單工具。從漢畫象石上所刻的圖象中可以看出,繅絲時把繭浸在水中,引出絲頭,卷取在絲框上(圖2)。絲框又叫子,最先用手鏇轉,因速度太慢,後改進為曲柄手搖。秦漢時期手搖繅車已很普及,宋代以後至清末,又普遍套用了腳踏繅車。並且在繅車上加裝偏心輪,使導絲機構能左右移動,卷繞到絲框上的絲片成網狀交叉,層次分明,便於絡絲。 自從中國的養蠶、制絲技術傳到國外以後,日本、法國和義大利等國蠶絲業逐步發展。法國首先利用蒸汽加熱和機械繅絲代替手工,所用機器叫做直繅坐繅機,就是把絲直接繅在周長1.5米的大上,每台有5緒。義大利也使用這種繅絲機。這樣的繅絲機傳到日本,被改成先繅在周長為0.56米的小上,再由小轉絡在大上的再繅坐繅機。這樣繅得的生絲容易烘乾,質量也有所提高。19世紀70年代這種繅絲機由華僑引進,在廣東設廠。此後上海、無錫、杭州、蘇州、重慶也辦起了坐繅絲廠。20世紀20年代日本創造20緒的立繅機,工人看管緒數增加,卷繞速度放慢,使絲條均勻。1924年後,江蘇、浙江辦起了立繅絲廠。50年代,中國在研究自動繅絲機的同時,又由日本引進自動繅絲機在杭州設廠。1978年中國研製成定纖式自動繅絲機(見自動繅)。現在中國制絲業把立繅和自動繅絲機配合起來使用,取得合理利用不同等級原料繭的良好效益。

柞蠶的放養和利用,是古代中國人民的又一貢獻。崔豹《古今注》記載:“漢元帝永光四年(公元前40年),東萊郡東牟山,有野蠶為繭,……收得萬餘石,民以為蠶絮。”又《晉書》記載:“太康七年(公元286年),東萊山蠶遍野,成繭可四十里,土人繅絲織之,名曰山綢。”野蠶、山蠶都是柞蠶,柞蠶之名始見於晉郭義恭所著的《廣志》。中國晉代已掌握了柞蠶繭的繅絲技術。明代中期以後,柞蠶放養技術迅速傳布,成為山區農民的重要副業。柞綢製衣,在明朝風行全國。中華人民共和國成立後,柞蠶繭產量逐年增加,1980年比1950年增加7.3倍,占世界總產量的80%以上,居世界第一位。中國柞蠶繭繅絲一向用簡單木製繅絲機,1949年以後,才研究引用桑蠶繭的機械繅絲技術,逐步發展為今天的水繅機繅絲法(見制絲)。

絲織 夏代絲織生產已經發展起來,絲綢被作為交換物品。據《管子·輕重甲》記載,夏末時的伊尹,曾用絲織品和夏桀換 100鍾粟。周代絲綢持續發展。從出土文物上看,商代以前的絲織物紋樣大多還是平紋或簡單幾何花紋。到周代已經流行小型花的提花織物,甚至還出現了色彩較多和組織相當複雜的大型花紋織物。周代至春秋戰國時期,絲織生產發展更快。這個時期出土的絲織品,有無花紋的綃、、紡、縠、縞、紈等,也有帶花紋的織物如綺和錦。特別是織錦的出現,證明當時已經掌握了提花技術。以後幾經改進,並隨著唐代絲綢之路的昌盛,中國提花技術輾轉傳至亞歐各國。到18世紀下半葉法國人套用中國提花機的基本原理,採用穿孔紋版代替“花本”,製成能織造大型花紋的動力提花機,這種機器一直沿用到現代。

準備 包括絡絲、並絲、拈絲、整經和卷緯。古代的絡絲不僅起改變卷繞形式的作用,而且起分類的作用,把絲條按粗細分檔,操作時用拇指和食指捏住絲條,在絲條通過時靠指面感覺分辨出絲條的粗細,然後用子分別卷繞起來,所以又稱為“調絲”。最初的絡絲方式,像漢畫像石上的並絲圖(圖3),是以手指撥轉子。後來在子中心穿一根桿子作為軸,以手掌托住桿子並拋動鏇轉,即所謂“掉取絲”。再進一步改進,把桿子活套在木架上,並在桿子上兜套一根繩索,將繩索的一端固定,另一端用手拉動,帶動子鏇轉。這種手拋法和繩索牽拉法等絡絲方法,在南方農村中一直沿用到清末。 古代拈絲也叫打線。錢山漾遺址出土的絲線,是已發現的最早加拈絲線。古代拈絲有紡專法和轉錠法兩種,轉錠又可分為豎錠和臥錠。古代的一些工具如車、緯車、孚車都可兼用於卷繞和拈絲。江陵馬山戰國墓出土絲織品中有一種絲帶,其中的絲線加S拈,拈度為1000~2000拈/米。馬王堆三號墓出土的漢代縐紗,經緯絲拈度達到1400~2400拈/米,從而在織物上獲得良好的縐效應。這些發現表明漢代以前的拈絲技術已經有很高的水平。拈絲工藝幾經改革,到宋代,在《女孝經圖》畫卷中的拈絲圖(圖4 )所畫拈絲車是一木製大輪,上有錠子,搖動大輪帶動錠子鏇轉,將筒管上的絲條引出便可以加上拈回。南宋時並絲和拈絲已經廣泛套用大紡車,其結構和元王禎在《農書》中所記述的紡麻大紡車相似。 古代整經又稱紖【zhèn】絲,有兩種型式:一種是齒耙式,另一種是軸架式,以齒耙式為主。1978年在江西貴溪的春秋戰國崖墓中出土的殘斷齒耙,就是古代整經工具。軸架式整經可以認為是近代使用的大圓框整經機的前身。卷緯可在緯車(圖5)上完成,把緯絲繞在竹管上。緯絲先用水浸濕,藉以增加絲的韌性和柔軟性,織時不易斷頭,也可以織得更緊密使織物外觀平挺。這一濕緯工藝在近代部分紡綢生產中仍然沿用。19世紀70年代以前,絲織用土絲作經絲,上機後容易起毛,所以經絲要上漿。後來繅絲改用機械繅絲,可不再上漿。20世紀20年代,杭州緯成綢廠和上海美亞綢廠,開始引進義大利式和美國式拈絲機,逐步代替了木製拈絲機。絡絲、並絲、整經、卷緯也逐步採用動力機器代替手工機器。

織造 古代絲織技術的突出成就是改進織機,尤其是創造了多躡織機和束綜提花織機。從戰國到秦漢時期,用腳踏桿提綜開口的織機套用漸多。這種織機上的腳踏桿古時稱為躡。隨著織物的花紋漸趨複雜,需要安裝的綜片增多,腳踏桿也隨之增多,這種織機稱為多綜多躡織機。多綜多躡織機早在漢代以前就已廣泛使用。後經馬鈞革新,減為12躡,仍能控制60餘片綜,因此織成的織物圖案花紋依然能達到生動逼真,而生產效率則有很大提高。商代的綺和周代的錦,雖然都已經是花紋比較複雜的織品,但這類花紋一般還是屬於對稱型、幾何紋,而且每一個花回的循環數較少,可以用多綜多躡織機來織造。當絲綢紋樣向著大花紋發展,如大型花卉和動物等紋樣,花紋循環數就大大增加,組織也更加複雜,多綜織機就難於勝任了。因此又逐步發展出一種花樓式束綜提花裝置。長沙戰國楚墓出土對龍對鳳錦和填花燕紋錦、馬王堆西漢墓出土幾何紋絨圈錦,都需要用束綜提花絲織機織造。束綜提花織機能夠織出飛禽走獸、人物花卉等複雜的花紋,但需要一名織工和一名挽花工,兩人配合操作。挽花工高坐在花樓上,口中唱著按挽花程式所編成的口訣,同時用手提拉花束綜,下面的織工協同動作,一來一往引梭打緯。經過兩晉、南北朝至隋唐,這種裝置和操作都有改進。提花機與多躡結合運用已能織出綾錦花紋,如龍鳳、獅馬、孔雀、靈芝等。到了宋代,提花機更臻完善。南宋樓《耕織圖》繪有一台大型提花織機,挽花工坐在花樓上,雙手作提牽經絲的姿勢,提花的束綜歷歷在目。織工坐在機板上,右手握住筘框打緯,左手拿著梭子,作準備投梭引緯狀,雙腳踏著踏桿帶動綜框升降。這是世界上最早的手工提花織機的圖象。元代《梓人遺制》、明代《天工開物》對這類提花織機均有配圖和說明。(見彩圖) 提花機用花本控制提綜程式。中國古代提花機的花本先用竹編,進而用線編。中國手工提花機經過1000多年的流傳,到18世紀後半葉經歐洲人改進為機械提花機。20世紀國中國又從歐洲引進機械提花機。1979年中國用電子計算機控制的黑白絲織象景自動軋制紋版機創造成功(見紋版)。

絲織工藝技術的發展,集中表現在絲織品的演變:由平紋組織發展到斜紋組織;由平素織物發展到小花紋織物,進一步發展到大提花織物;以及由單組經緯絲織物發展到多組經緯絲的重經重緯織物和起絨織物。各個時期的工藝技術水平,從紗、羅、綺、錦、絨和緙絲等幾種代表織品中反映出來。 絲綢紋樣的演變 古代中國絲綢不僅在技術上有許多創造發明,紋樣也達到了高度的藝術水平。紋樣主要通過織花、印花、繡花、手繪等方式在織物上表現出來,但紋樣要和織物品種用途相適應,還要以提花、染色、印花等工藝技術為基礎。

殷墟出土的青銅戈表面粘附的絲織物殘痕,呈現回紋形織紋(圖6);商代玉刀柄包裹著有雷(雲)紋的提花絲織物;河南侯家莊殷墓中發現的白石上人像的衣服紋飾,即可印證中國絲綢織花紋樣是從幾何形開始的。從殷商到戰國,絲綢紋樣大多是由直線和折線組成的菱形、回紋形,以及它們的變體形。先秦絲綢紋樣的風格是造型質樸、大方、富於變化,這些紋樣與同代陶器、金屬器、漆器等紋飾互相影響,並與當時織造技術水平相適應。秦漢至魏晉的紋樣特色是:題材和風格多樣化,在幾何形的基礎上出現鳥獸、雲氣、山水、文字等,互相穿插組合,豪放活潑(圖7)。到隋唐,紋樣風格有了變化,纏枝、團花、小朵花、小簇花等新紋樣流行(圖8 )。這一時期的紋樣具有豐滿、肥碩、濃厚、艷麗的特色。唐竇師倫集秀美壯麗為一體,設計了瑞錦、對雉、斗羊、翔鳳等紋樣,遠近聞名。保存在日本奈良正倉院的“四騎士狩獵紋”錦,屬於聯珠團窠型紋樣,同類產品在隋唐屢見不鮮。唐代活潑、生動的風格仍保留在“球路雙鳥”錦、重蓮錦、“靈鷲紋”錦一類的北宋絲織物上。但宋元時期紋樣已轉向清秀精細,配色文靜素雅。民間題材受到重視,而漢唐常見的宗教題材衰微了。寫生折枝式的花紋(圖9)別具一格,並成為後來絲綢紋樣的主要程式。幾何形紋樣如滿地規矩錦──八荅暈、六荅暈(暈為無級的色彩濃淡,層次和節奏變化),大、小寶相花等,比過去更多而且更規整。元、明、清三代絲織物用金最多。元代皇帝和百官的服飾俱用金,紋樣借鑑中亞裝飾風格,這類絲織物被稱為納石失。明清時期絲綢紋樣基本上承襲前代,題材以折枝花卉植物為主,表現方法大都寫實(圖10)。比之過去,更注重形象的刻劃和布局的合理。各地特色產品若雨後春筍,品種繁茂,如秀麗嚴謹的蘇州宋錦,花鮮色麗的南京雲錦都是著名產品。清代絲綢紋樣前後期略有變化,康熙時主要是仿宋、明花色,其中規矩錦最有特色,工細甚於前朝。色彩處理善用退暈法,濃淡渲染,文雅中又見秀麗。代表作品有“彩織花鳥圖”,“香蓮重麟”錦。乾隆時織造工藝更加完善,已能生產比較複雜的紋樣,風格多樣,並吸收運用洛可可式大卷草、倭式小草花、波斯式回回錦等紋樣,還出現了一批用整枝花草來裝飾服料的紋樣。到了清代後期,又出現過分追求細節描繪,導致部分絲織物紋樣繁瑣的傾向。

配圖

1、<<中國絲綢史>> 書著。

中國絲綢史

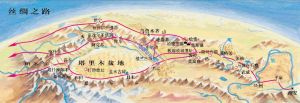

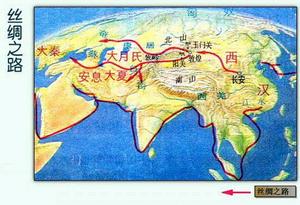

中國絲綢史2、絲綢之路:我們講歷史的時候認為陸地上絲綢之路的意義更大一些,可以分為海上和陸上吧。

絲綢之路

絲綢之路 絲綢之路

絲綢之路