簡介

中國科學院海洋研究所

中國科學院海洋研究所創建於1950年8月。著名的生物學家童第周、曾呈奎和張璽為籌建人。成立初時取名為中國科學院水生生物研究所海洋生物研究室,1954年改為直屬科學院的獨立研究室,名為中國科學院海洋生物研究室,1959年擴建成多學科的海洋研究機構,名為中國科學院海洋研究所。該所設有海洋學、物理海洋學、海洋化學、海洋地質與地球物理、海洋植物、海洋無脊椎動物等9個研究室和一個院級重點開放實驗室、兩個重點實驗室,另有3艘海洋調查船、煙臺和廈門兩個工作站、黃島海洋生物生態實驗站和國內規模最大、功能齊全的海洋生物培育樓等,是中國歷史最久、規模最大的多學科海洋研究機構。該所的研究方向是深入進行中國近海和鄰近大洋的海洋環境、資源綜合調查研究,著重開展資源合理開發利用、環境生態預測和保護的研究,為國家經濟開發、國土整治和海洋重大建設的決策提供科學依據;同時深入進行海洋科學各重要領域的基礎理論研究和綜合研究。至1990年,該所職工已發展到1076人,其中,從事科技工作的829人,占職工總數的77%。科技人員中,中國科學院學部委員1人,第三世界科學院院士1人,博士生導師11人,碩士生導師80人,高級職稱的157人,中級職稱的436人,初級職稱的169人,其他科技人員67人。已發表論文報告2200多篇,專著和其他著作70多部。研製了海洋調查研究儀器40多台(套)。取得重大科研成果300多項,其中先後獲得國家、中國科學院、山東省和青島市獎勵的有140多項。培養研究生206人、博士生48人,其中有113人獲得碩士或博士學位。

主要成就

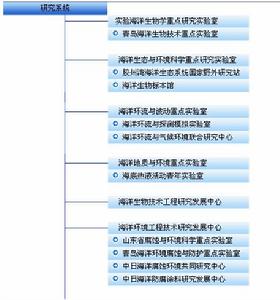

研究所在為國民經濟服務方面,開展了海洋經濟動植物的生物學和人工養殖原理研究,先後建立了海帶、紫菜、中國對蝦、貽貝、海灣扇貝等人工養殖原理和方法,做出了許多開創性和奠基性的工作,直接推動了我國海洋科學研究事業的發展,取得了700多項科研成果,其中獲國家二等獎以上和中國科學院、省、部(委)一等獎以上的成果115項。為加強原始科學創新和關鍵技術創新與集成,研究所進行了結構性調整,設定了實驗海洋生物學、海洋生態與環境科學2個院級重點實驗室和海洋環流與波動、海洋地質過程與古環境2個所級重點實驗室,以及海洋生物工程和海洋環境工程技術2個套用研究發展中心;並建有中國科學院現代海底熱液活動研究青年實驗室、膠州灣生態系統研究站和海洋生物標本館;與中外聯合共建有中美聯合海洋生態動力學開放實驗室、海洋環流與氣候環境聯合研究中心、中日海洋腐蝕環境共同研究中心、海洋環境探測與模擬實驗室、青島海洋生物技術重點實驗室、青島海洋環境腐蝕與防護重點實驗室;作為科研活動的重要支撐條件,還設有文獻信息中心、分析測試中心,及一支包括“科學一號”、“金星二號”在內的海洋科學考察船隊。

中科學院海洋研究所編輯出版的學術期刊有《海洋與湖沼》、《海洋科學集刊》、《中國海洋湖沼學報》(英文版)、《海洋科學》。《海洋與湖沼》獲國家出版總署“中國期刊方陣雙百期刊”、“第二屆國家期刊獎提名獎”,科技部“中國百種傑出期刊”,中國科學院“優秀科技期刊一等獎”;《中國海洋湖沼學報(英文)》獲國家出版總署“中國期刊方陣雙百期刊”。

研究所圖書館館藏圖書15.6萬冊,中外期刊1000餘種,與46個國家和地區的270多個機構交換原版書刊300多種。

亞洲規模最大的中國科學院海洋生物標本館建在海洋研究所。館藏海洋生物標本67萬餘號,其中模式標本1100種共2300號。

機構設定

中國科學院海洋研究所

中國科學院海洋研究所 中國科學院海洋研究所

中國科學院海洋研究所 中國科學院海洋研究所

中國科學院海洋研究所委員會

中國科學院海洋研究所

中國科學院海洋研究所主任:秦蘊珊

委員:(以姓氏筆劃為序)

王凡、王廣策、王斌貴、孫松、何宜軍、吳時國、宋林生、宋金寶、宋金明、張國范、李鐵剛

李鵬程、楊紅生、侯一筠、俞志明、逄少軍、秦松、秦蘊珊、閻軍

顧問委員會

主任:劉瑞玉

委員:(以姓氏筆劃為序)

劉瑞玉、張福綏、侯保榮、周名江、鄭守儀、相建海、胡敦欣

秘書:科技處處長

學位委員會

主席:孫松

副主席:侯一筠、張國范

委員:(排名按姓氏筆畫)

尹寶樹、王凡、王廣策、王斌貴、孫松、吳時國、宋林生、宋金寶、宋金明、李軍、李鐵剛

李鵬程、張國范、楊紅生、肖天、侯一筠、俞志明、秦松、閻軍

秘書:研究生部主任

人事爭議調解委員會

主任:屠國華

副主任:王斌貴

委員:李鵬程、尹寶樹、孔憲才、邢桂方、張志平

園區導航

中國科學院海洋研究所

中國科學院海洋研究所1、生物樓 2、標本館 3、水族樓

4、綜合樓 5、資料樓 6.研究生公寓

歷史沿革

中國科學院海洋研究所

中國科學院海洋研究所中國科學院水生生物研究所青島海洋生物研究室成立。有工作人員30人,主任童第周,副主任曾呈奎、張璽。

1954年1月1日

中國科學院水生生物研究所青島海洋生物研究室更名為中國科學院海洋生物研究室,直屬中國科學院。有工作人員220人;主任童第周,副主任曾呈奎、張璽。

1957年1月1日

中國科學院海洋生物研究室擴大建制為中國科學院海洋生物研究所。有工作人員500人;所長童第周,副所長曾呈奎、張璽、孫自平。

中國科學院海洋生物研究所擴大建制為中國科學院海洋研究所。有工作人員750人;所長童第周,副所長曾呈奎、張璽、孫自平等。

歷任所長

第一任所長 童第周

童第周

在將近50年的科學研究中,他一直從事實驗胚胎學、細胞生物學和發育生物學等領域的研究,是中國實驗胚胎學研究的創始人之一。

他在兩棲類(蟾蜍和黑斑蛙)胚胎髮育的研究中,明確指出了胚胎髮育的極性現象,從而證明這種感應能力是由一種未知的化學物質,通過細胞間的滲透作用,誘導和決定胚胎纖毛的運動方向。

他帶領的研究組在掌握了文昌魚的飼養、產卵和人工授精等必要技術的基礎上,對文昌魚胚胎髮育機理進行了一系列研究,論證了文昌魚屬於介乎無脊椎動物和脊椎動物之間,是進化上的過渡類型。

他在魚類的胚胎髮育能力和細胞遺傳方面也作出了貢獻。

在研究細胞核與細胞質的關係時,他發現不僅僅是細胞核來決定細胞質發育方向,而是細胞質也決定細胞核的命運,核與質之間不是彼此完全孤立,而是有非常密切的關係,在構造上它們可以互相溝通,在功能上它們可以互相誘發和抑制。這便是被稱謂的:核質關係理論。

他還和美籍華裔科學家牛滿江合作,探討鯽魚和鯉魚的信息核糖核酸對金魚尾鰭的影響。結果證明,這種核糖核酸能誘導金魚尾鰭的雙尾變成單尾等。從而開拓了在發育生物學和分子遺傳學中一個非常值得進一步探索的研究領域。

他還擔任第三屆至第五屆全國人民代表大會常務委員會委員,第五屆全國政協副主席,中國海洋湖沼學會副理事長等職務。

第二任所長 曾呈奎

曾呈奎

美國密執安大學理學博士(1942)。美國俄亥俄州立大學榮譽理學博士(1987),中國科學院院士(1980—),第三世界科學院院士(1985—),世界水產養殖學會終身榮譽會員(1991—),國際藻類學會終身榮譽會員(1999—)。現任中國科學院海洋研究所研究員、博士生導師,名譽所長;山東省科協、山東省僑聯名譽主席;中國海洋湖沼學會、中國海洋學會、中國水產學會、中國藻類學會名譽理事長。曾任中國科學院海洋研究所所長,第三至九屆全國人大代表、第六至九屆山東省人大副主任。

曾呈奎教授是我國海藻學研究的奠基人,我國海藻化學研究的開拓者。70多年來,先後發表論文384篇、專著13部,多次榮獲全國科學大會獎、國家自然科學獎、國家科技進步獎、中國科學院重大科技成果獎和省(部委)獎。1989年被評為首屆新時期全國僑界十大新聞人物—僑界十佳獎;1991年被山東省委、山東省政府授予傑出貢獻科學家;1995年獲第十八屆太平洋科學大會畑井新喜志獎;1996年獲香港求是科技基金會傑出科技成就獎;1997年9月獲香港何梁何利科技基金會科技進步獎;2001年獲美國藻類學會傑出貢獻獎;2002年獲首屆山東省科學技術最高獎。

主要成就:先後發現並報導了上百個新種,二個新屬,一個新科;首次發現並報導了西沙群島原綠藻,組織領導了西沙群島海洋生物調查研究;創造了海帶夏苗低溫培育法、陶罐施肥法,完成了商品海帶南移栽培實驗,使海帶在我國長江以南大面積海域栽培成功;提出了紫菜殼斑藻階段的大量培養方法,並成功地組織領導了我國紫菜的半人工和全人工栽培實驗;創造了利用馬尾藻為原料提取褐藻膠的方法,並成功地套用在工業生產上;通過海藻光合作用和色素吸收研究,提出了光合生物的進化途徑;提出並倡導我國海洋水產生產必須走農牧化道路,提出了在我國發展藍色農業研究和開展大型底棲海藻栽培以改善日益惡化的海洋環境的必要性,並成功組織領導了海洋水產農牧化實驗;提出了我國海洋生物技術研究構想,領導開展了海藻的生物技術研究,建立了我國第一個海藻基因工程研究實驗室。

第三任所長 劉瑞玉

劉瑞玉

劉瑞玉劉瑞玉教授是我國著名的甲殼動物學家、海洋底棲生物生態研究的奠基人之一,50多年來,發表論文150多篇、專著9部,先後獲國家自然科學獎、科技進步獎,中國科學院重大科技成果獎、自然科學獎、科技進步獎,農業部養蝦榮譽獎,山東省科學大會獎、科技進步獎等20多項,以卓有成效的工作推動了我國海洋生物學、甲殼動物學和水產養殖事業的發展。

主要成就:首次搞清了對蝦生活史和繁殖特點,推動了人工育苗和養殖研究。系統研究並總結了整箇中國近海底棲生物的組成、分布、群落結構和生態學特點,推動了我國海洋生物地理學的發展。首次發現了黃海深水區冷水性動物群落占絕對優勢,淺水區夏秋高溫季節成為一些暖水種向北方擴布的“走廊”;指出了長江口-濟州島一線為北溫帶區系東亞亞區與暖水區系中日亞區間的分界線,澄清了黃東海區系的地位;指出了台灣-海南島南端為熱帶與亞熱帶區系間的分界線,其論點補充、修正了Ekman和Briggs等名家的不足與誤識;組織完成了“全國和山東省海岸帶資源綜合調查”,其開發方案,促進了海水增養殖生產發展;“長江三峽工程對河口生態環境及資源影響預測研究”,為工程論證提供了重要依據;甲殼動物分類區系和蝦類增養殖研究,發現多個新種新屬;主持編寫的中國動物志蔓足類卷,為迄今東亞最完整的文獻;合作完成的糠蝦類、枝鰓蝦類、口足類動物志,其研究成果達國際先進水平。近年來,他與合作者建立了膠州灣對蝦生長和移動模式、成活率及回捕率估算方法,提出適宜放流量及放流地點的建議,獲顯著增產效益。

第四、五任所長 秦蘊珊

秦蘊珊

秦蘊珊秦蘊珊教授是我國海洋沉積學研究的開拓者之一,47年間,先後發表學術論文60餘篇,《渤海地質》、《東海地質》和《黃海地質》等專著多部。1988年被評為國家“有突出貢獻的中青年專家”;1989年被評為山東省“專業技術拔尖人才”。先後有多項科研成果榮獲全國科學大會獎、國家科技進步獎、中國科學院重大科技成果獎、科技進步獎、自然科學獎,國家經委專業科技成果獎、山東省科技大會獎等。

主要成就:創建和發展了我國海洋沉積學研究,不但從巨觀上闡明了沉積物分布的空間格局,而且劃分出兩種不同時代和不同成因的內陸架和外陸架沉積,在我國最早提出和建立了中國大陸架的沉積模式,並編繪了第一幅較完整的中國海陸架沉積類型分布圖;提出了中國陸架的“泛大陸階段”、“青年期陸架”、“壯年期陸架”和“現代陸架”等四個不同的演化發展階段;率先闡明了黃河物質在黃、渤海的擴散範圍與強度,發現了南黃海海底黃土的存在,闡明海底黃土沉積都是末次冰期時近源風成的產物;發現並研究了菲律賓深海區的“類黃土”陸源沉積,及風成性質,其研究受到國內外的廣泛重視;對沖繩海槽的濁流沉積及岩漿活動的研究,為沖繩海槽沉積作用的研究提供了良好的基礎;開展的我國海底災害地質學和海底古河道、埋藏沙丘的研究,為海上石油平台的選址提供了可靠的科學依據。近年來,他密切關注國家戰略需求,為我國大陸架的劃界提供戰略諮詢和科學依據。為我國海洋地質科學的建立和發展做出了重要貢獻。

第六任所長 周名江

周名江

周名江周名江多年從事海洋生態、海洋環境方面的研究,主要研究領域為以下幾個方面:污染物如汞、鎘、鋅、石油烴等在海洋藻類、浮遊動物、貝類、魚類中的累積和排出,污染物沿海洋食物鏈的傳遞研究,低濃度污染物對海洋生物個體發育的影響;污染物對海洋生態系統結構功能的影響;有害赤潮研究等。

第七、八任所長 相建海

相建海

相建海相建海是我國海洋生物技術領域的學科帶頭人和海洋動物生殖與遺傳工程學科帶頭人,主要從事海洋生物學與海洋生物技術研究。承擔和完成了國家重大攻關項目,科學院重大和重點項目、國家基金項目等40餘項,系統地開展了海洋動物生化遺傳學的研究,研究進展受到國際同行的重視。在對蝦資源評估和預測三峽工程對長江口對蝦、蟹資源影響的研究中,取得了國際先進的成果。在海產動物的繁殖與遺傳學研究中取得若干創新進展,在魚、蝦、貝類染色體製備與核型研究上,填補了國內外空白。在世界上首次成功地誘導了三倍體、四倍體對蝦,三倍體誘導率,規模和培育規格上達國內外領先水平,並在國內外首創的D型誘導劑。率先在國內系統地開展了海洋動物生化遺傳學的研究。在國家海洋高技術的戰略研究和發展中,起到了重要作用。負責組織了海洋生物技術863重大項目立項前預啟動專題“海洋動物多倍體育種與性控研究”,作為首席科學家主持的國家973項目“海水重要養殖生物病害發生和抗病力的基礎研究”,著力解決海水養殖面臨的病害和健康的重大科學問題,就宿主、病原和環境三者相互作用,開展跨學科研究,建立了我國首個海洋經濟動物的分子信息資料庫及分析平台,促進了海洋生物信息學的研究和發展,為進一步深化功能基因的研究及其產業化套用奠定了堅實的基礎。該成果在關鍵技術上取得的重大突破,使我國海洋生物功能基因研究實現了跨越式發展,整體研究水平達國際先進,特別在蝦貝類EST序列的測定及利用,遺傳圖譜的構建等方面獲得前瞻性和創新性成果,居國際同行前列。先後幾十次應邀到美國、加拿大、澳大利亞、德國、泰國、羅馬尼亞、南韓等參加國際會議和合作研究。

相建海曾任第八、九屆全國人大代表,國家863生物技術主題專家組組長,國家863計畫資源環境技術領域專家委員會主任。曾獲山東省科技進步一等獎(2000),中科院科技進步獎一等獎(2001),國家海洋局科技創新獎二等獎(2001),山東省自然科學三等獎(2002),國務院政府特殊津貼(1993)和中國科學院有突出貢獻的優秀中青年專家(1994),全國優秀留學回國人員(1997),山東省專業技術拔尖人才(1997),全國先進科技工作者(2000)等榮譽稱號。

所長、黨委書記

孫松

孫松一直從事近海生態學和南大洋生態學的研究,曾三次赴南極進行科學考察。在“八五”期間作為主要業務骨幹參加國家重點攻關項目“南大洋磷蝦資源考察與開發利用研究”,在“九五”期間承擔中國科學院重大項目“南大洋生態系統動態變化研究”和國家科委“九五”科技攻關計畫“南大洋生態系統動態變化和碳的生物地球化學研究”,作為主要業務骨幹承擔國家基金委重大項目“浮遊動物種群動力學及其在生態系統中的調控作用研究”課題。973項目“黃東海生態系統動力學與生物資源的可持續利用”中的課題負責人,國家公益項目“南極磷蝦生長狀況與南大洋生態系統動態變化關係研究”課題負責人和中國科學院創新項目“人類活動影響下的我國典型海灣生態系統動態變化研究”項目負責人。目前承擔國家973項目“我國近海生態系統食物產出的關鍵過程及可持續機理”中的“浮遊動物功能群在食物生產中的調控作用”課題負責人;國家自然科學基金重點項目“黃東海浮遊動物優勢種種群動態變化機制”課題負責人和南大洋生態系統研究等。

主要學術兼職:國際海洋生物普查計畫(CoML)科學指導委員會委員、中國委員會主席;國際浮遊動物普查計畫(CMarZ)科學指導委員會委員;國際海洋研究委員會(SCOR)115工作組正式成員(FullMember)、海洋生物觀測新技術工作組正式成員(SCORPanelonNewTechnologiesforObservingMarineLife)、海洋生物自動識別系統工作組(130)成員;國際海洋生態系統動力學研究委員會(GLOBEC)海洋生態系統動態過程研究工作組正式成員(FullMember);北太平洋海洋組織(PICES)生物科學委員會委員;第四屆國際浮游動物大會科學指導委員會委員;中國海洋研究委員會副主席;中國海洋與湖沼學會常務理事;海洋與湖沼學會生態學分會理事長等。

現任領導

副所長

侯一筠

侯一筠侯一筠,1988年於中國海洋大學獲博士學位,1990作為我國海洋科學第一位博士後在中國科學院海洋研究所工作期滿,1993年初被破格提升為研究員,並由國務院學位辦批准為博士生導師,同年享受國務院頒發的政府特殊津貼,1996年-1997年於美國德拉瓦大學做高級訪問學者,2002年至今為中國科學院海洋研究所副所長。

侯一筠現為中國科學院知識創新工程重要方向項目首席科學家,國家863計畫海洋技術領域專家組成員,中國科學技術大學博士生導師,中國海洋大學兼職教授,國家海洋局第一海洋研究所客座研究員,中國海洋研究委員會委員,國家軍事海洋學學會委員,中國海洋湖沼學會理事,中國氣象學會理事,中國海洋遙感學會常務理事,山東省海洋經濟技術研究會副理事長;《海洋科學》學報主編,《海洋科學集刊》、《東海海洋》學報副主編、《海洋與湖沼》、《海洋學報》、《中國海洋湖沼學報》、《水動力學研究與進展》、《海洋科學進展》學報編委。

侯一筠先後主持了國家863高技術項目、國家科技攻關項目、國家自然科學重點基金項目、國家自然科學基金項目等各種科研課題數十項,在國內外重要刊物上發表論文90餘篇,論文多次被同行引用,特別是關於非線性海浪統計理論的研究被寫進教育部審定的研究生教課書。主要研究領域是非線性水波動力學,隨機海浪理論,地球流體中的非線性波動,海洋環境動力要素的數值模擬和數據同化技術。主要學術貢獻為,首次獲得了孤立波可跨介質傳播的性質,並繼國際上水波三大方程之後建立了新的演化方程。

侯一筠1998、2006年獲中國科學院優秀研究生導師稱號,1999年獲青島市跨世紀青年學術、工程技術帶頭人稱號,1999年獲中國科學院瀋陽分院優秀青年科技工作者榮譽稱號,2000年獲中國科學院瀋陽分院優秀研究生導師稱號,2001年獲國家863計畫海洋領域海洋監測技術主題突出貢獻獎,2003年獲國家海洋局海洋科技創新成果二等獎,2005年獲國家科技進步二等獎。

黨委副書記、副所長