臨床表現

上半規管裂綜合徵

上半規管裂綜合徵通常為漸進性的聽力下降,有時也可表現為外傷後的突發性聾,多不伴耳鳴,可單側或雙側發病;聽力下降為惟一的臨床症狀,也可同時伴有誘發性眩暈或平衡障礙。該病的聽力下降主要表現為低頻區域的傳導性聾。患者有時會有骨導聽敏度異常增高的表現,如能聽見自己的心跳和關節運動的聲音,Halmagyi等曾報導1例患者能聽到置放在踝關節的音叉的振動聲。

1.2 眩暈

強聲刺激誘發的眩暈(Tullio現象)是該病的特徵性表現,增加耳道內壓力或增加顱內壓的方法也會誘發眩暈(Hennebert征),患者偶爾會有上呼吸道感染後或咳嗽後出現眩暈的主訴,眩暈發生時多可以發現與受累上半規管平面一致的垂直或鏇轉眼震。

1.3 其他

耳內震動感也是SSCD的常見表現,Deutschlander等曾報導1例以耳震動感就診的患者,CT顯示雙側上半規管裂。部分患者會出現站立不穩、易傾倒等平衡功能紊亂的症狀,這也可能與上半規管因素導致的前庭功能異常有關。

診斷依據

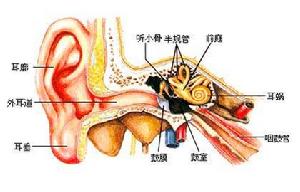

除臨床表現外,以下幾項檢查對SSCD的診斷很有幫助,介紹如下。 半規管與耳蝸之間

半規管與耳蝸之間2.1 純音聽閾測試

SSCD患者的典型聽力圖表現為以低頻聽力下降為主的傳導性聾,氣導閾值上升,而骨導閾值有時會下降,低頻部分多為負數。Minor等發現4例確診為SSCD 的患者250~4000 Hz的氣、骨導差平均值為24 dB,而骨導平均閾值在0 dB HL以下。Mikulec等對8例SSCD的患者進行純音聽閾測試檢查,發現250、500及1000 Hz的平均氣、骨導差分別為49 dB、37 dB及35 dB,骨導平均閾值為為一15~ 一5 dB HL,筆者將其命名為“內耳傳導性聾”,認為上半規管裂處形成可以往復運動的“第3窗膜”是導致傳導性聾的原因。當鐙骨足板振動引起內耳外淋巴波動時,上半規管裂處膜性封閉隨之往復運動導致傳人耳蝸的聲能衰減,從而引起傳導性聾,氣導聽閾上升。當骨導聲刺激引起內耳淋巴液波動時,上半規管裂處膜性封閉的往復運動增大了卵圓窗與圓窗之間的壓力差,增加了基底膜振動幅度,從而提高了骨導聽力。

2.2 眼震電圖

強聲或壓力刺激誘發的垂直或鏇轉型眼震是SSCD的特徵性表現,眼震方向與受累上半規管平面一致。Cremer等通過對ll例SSCD患者誘發性眼震的分析,認為眼震是上半規管源性的,當迷路受到壓力刺激時,上半規管裂處膜性封閉的反向運動引起壺腹部纖毛運動,誘發眼震。

2.3 前庭誘發電位

前庭誘發電位(vestibular evoked myogenicpotential,VEMP)是用聲刺激一側球囊並在胸鎖乳突肌上記錄肌源性電位來反映前庭丘腦通路完整性的一種電生理測試技術。在SSCD 患者中VEMP的閾值明顯低於正常。Mikulec等的研究發現14例正常耳的VEMP 閾值為7O~90 dB HL,8例SSCD 患者的VEMP 閾值低於65 dB HL,而中耳病變時VEMP閾值升高或消失;Brantberg等的研究也證實了這一點,並發現刺激聲頻率在500~1 000 Hz時,VEMP的敏感度最高。Watson等認為VEMP閾值明顯低於正常的原因在於上半規管壺腹部敏感性增高從而引起經球囊的神經傳人衝動增加所導致。

2.4 高解析度CT

顳骨高解析度冠狀位CT對上半規管頂部骨質缺損的敏感性很高。Belden等對50例臨床表現懷疑為SSCD的患者進行高解析度CT檢查,層厚1.0 mm或0.5 mm,發現兩種薄層CT對上半規管頂部骨質缺損的敏感性均為100 ,但前者的特異性僅為77 ,而後者達到93 ,因此認為0.5 mm層厚的高解析度CT能提高SSCD的診斷率。Williamson等統計了Baylor大學醫學院2001~2003年行顳骨高解析度CT 掃描(層厚1 mm)的結果,發現可疑上半規管骨質缺損者占9 ,明顯與實際發病率不符,認為1 mm 層厚的CT掃描結果有高敏感性低特異性的特點,只有依據臨床表現結合CT結果分析,才能避免誤診。

病因及發病率

SSCD的病因尚不清楚,在CT上發現很多患者都是雙側上半規管頂部骨質缺損,即使是單側缺損,對側的骨質往往也會變薄。Hirvonen等通過對20例單側SSCD患者和88例正常人的顳骨CT比較發現,正常人上半規管頂的骨質平均厚度為(0.67±0.38)mm,而上半規管裂的患者健側的平均厚度為(0.31±0.23)mm,明顯薄於正常人。因此目前大多數學者都認同出生後上半規管頂部骨質發育不良的病因假說。Carey等解剖1000具顳骨,發現其中成人顳骨上半規管頂骨質缺損有5側(4例,其中1例是雙側發病),占0.5% ,另有14側(10例,其中4例是雙側發病)成人顳骨上半規管頂骨質厚度小於0.1 mm,占1.4 。上半規管頂骨質出生時最薄,隨著年齡增長而逐漸變厚,3歲時與成人相仿。因此該病的發病原因在於上半規管骨質發育不良,薄弱的上半規管頂易因顱腦外傷而破裂。Tsunoda等解剖了244具顳骨,得出此結論。診斷及鑑別

上半規管裂綜合症

上半規管裂綜合症詳細了解患者病史,尤其要了解頭部外傷史,因為即使極輕微的頭部外傷也能令薄弱的上半規管頂骨折;有傳導性聾表現,特別是骨導聽閾異常下降者,要高度懷疑;了解有無誘發性眩暈病史,並進行眼震電圖檢查,觀察眼震方向;VEMP對診斷很有意義;在臨床表現相符時進行顳骨高解析度CT檢查以證實,並排除中耳病變,CT結果陰性可排除本病,但CT結果陽性要考慮假陽性可能。因此,Streubel等認為只有典型症狀、體徵、VEMP結果及CT表現均符合方能診斷本病。該病主要易與耳硬化症混淆,文獻中大多病例都是首先診斷為耳硬化症,經鐙骨手術或鼓室探查術發現中耳及聽骨鏈正常且術後傳導性聾無好轉時才考慮到上半規管裂可能,因此臨床診斷耳硬化症者術前應行聲反射和VEMP檢查,上半規管裂者聲反射多可引出,VEMP閾值低於正常,耳硬化症者聲反射不能引出,VEMP閾值高於正常或不能引出。